●海外メディアがスルーしたデザインの秘密とは……?

――続いてデザインのお話をうかがいたいのですが、今回はフォトリアルともトゥーンとも違う絶妙なタッチになっていますね。

滝澤 じつは『スカイウォードソード』も、ほぼ同じコンセプトで絵が作られているんです。しかし今作は、遠くを見て「何かがあるからあそこに行きたい」と計画を立てるゲームなので、遠景のフィルター効果が特徴的な『スカイウォードソード』そのままのスタイルは使えませんでした。それに、HDになったことで解像度も非常に高くなりましたので、そこに見合った高精細さでプレイヤーが没頭できる世界も作りたい。そういった条件やチャレンジをクリアーしつつ、今作に最適なプレイアビリティーとリアリティーを両立できる絵作りをした結果として、このタッチになりました。

――リアルな背景なのに、そこにコミカルな雰囲気のキャラクターを置いても違和感なく世界が成立しているのがすごいですよね。

滝澤 長くゲーム制作を経験してきて、いろいろな作風の絵作りをしてきましたが、自分としては、世界観を統一するためのいちばん重要な部分は、エフェクトと呼ばれる特殊効果にあるのではないかと考えています。これはとくに、『風のタクト』でやらせてもらった経験があってのことなのですが、『風のタクト』のグラフィックって、統一感があるように見えて、じつはそこまで厳密には揃っていないんですよ。各担当デザイナーのクセなどが強く出ているものを、エフェクトで丸め込んで、違和感なくつなげているんです。この手法には可能性があると感じていたので、今回はそれをより推し進めて、エフェクト班と話し合いながら、こだわって作っていきました。

――本作では、コンセプトアートに縄文時代の文様を取り入れたそうですが、どういう意図から縄文様式を採用されたのでしょうか?

滝澤 当初、敵を担当するデザイナーがガーディアンのデザインを考えていたときに、どうしても『トワイライトプリンセス』の影の世界と似たような感じになってしまっていたんです。でも、今回は影の世界ではないから、ユーザーが混乱しないように新しいデザインコンセプトを打ち出す必要がありました。そこで、海外の人はおそらく知らないであろう、縄文時代の文様をモチーフにすることにしました。やはりプレイされる方は、見たことがないものを見たいでしょうから。そしてガーディアンに代表される古代遺物の質感ですが、これは、茶道などで用いられる、黒楽のお茶碗をイメージしています。黒い釉薬がテラテラしていて、高台(茶碗の足の部分)は素焼きのままで、それをひっくり返した感じですね。これは海外メディアなどの取材で何度かお話ししているのですが、縄文は取り上げられても、黒楽はいまひとつスルーな感じだったので、日本ではぜひ書いてほしいです(笑)。

青沼 あとは今回、SFっぽくしたくないというのが、重要なキーワードでした。シーカータワーも、本当にらしく作るとSFっぽくなってしまいますし。“SF論争”はけっこうしたよね。

滝澤 これはSFか、ロマンか? みたいな(笑)。古代のオーバーテクノロジーに感じられればいいけど、SFみたいになるとイヤだ、みたいな議論は、かなりありました。

――シーカーストーンは、スマートフォンっぽくて未来的な感じもしますが……。

滝澤 まぁ、そうですよね(笑)。ただ、シーカーストーンについては機能面から考えた部分があって。いまやスマートフォンは、世界中の人たちが知っているじゃないですか。説明しなくとも、誰もが直感的に操作方法がわかるというのは、ユーザーインターフェイスとして最強なんですよ。ですので、あえてデザインはスマートフォンに寄せて、それっぽくしてあります。厳密に言うと、シーカーストーンはWii U GamePadであり、Nintendo Switch自体であるのですが。

勇者リンクが緑から青の服に着替えた理由

――リンクがいままでの緑の服から青い服になって、さらに髪型の変化によって、より中性的な雰囲気が強くなったように思いますが、これは意図したことなのでしょうか?

滝澤 リンクの中性的なイメージは、すごく大事にしているものなんです。国内も海外も、そういう中性的なキャラクターはあまりいませんし、しかも海外では、多くの女性の方にプレイしていただける要因のひとつとなっているとも聞いていますので。それと今回、リンクの服装については、青沼から、「帽子をどうにかできないの?」とリクエストを受けまして……。

青沼 「カッコよくできるかアレ?」みたいな(笑)。

滝澤 ほかにも、「いままでのリンクはずっと目が平行四辺形で力んでいるけど、遊んでいるほうは、そんなに力んでいないから」とも言われたり(笑)。そういった部分を突き詰めて、今回の姿になりました。

――リンクの容姿については、青沼さんからのリクエストが多かったんですね。

青沼 作っている側としては、リンクはキャラクターというより、プレイヤーであってほしいんです。『トワイライトプリンセス』のリンクは、すごくカッコいいリンクなんだけど、やりすぎたかな、と(笑)。あと、女性のコスプレイヤーさんがリンクになることが多いので、女性にも共感してもらえる形にしたかったんです。

滝澤 服を青にすることは、アタリマエを見直す最初の過程で決まりました。リンクが緑の服を着たままだと、せっかくゲーム自体を大きく変えたのに、全然変わっている気がしないんですよ(笑)。

藤林 青い服は、“『ゼルダ』のアタリマエを変えるためのフラグシップ”だったんです。

滝澤 これは後から気づいたのですが、ずっと緑がある世界を冒険していくので、緑の服だと保護色みたいになってしまうんですよね。青の服のほうが見やすくて、理にかなってもいたんです。

――青の服というと、『風のタクト』でリンクが最初に着ていた服を連想しました。

滝澤 じつは今回のリンクのベースとなるCGデータを作るとき、仮で『風のタクト HD』でリンクが着ていたエビのシャツを着せて、それを改造して作ったんですよ。その急造で作った青服リンクの評判が意外とよくて、けっきょく、そのまま青い服に……という経緯もあったりします(笑)。

青沼 そしてリンクの服が青なので、英傑たちも同じブルーの服を着せようという話が出てきたんだよね。

滝澤 王室は“ロイヤルブルー”で、と。

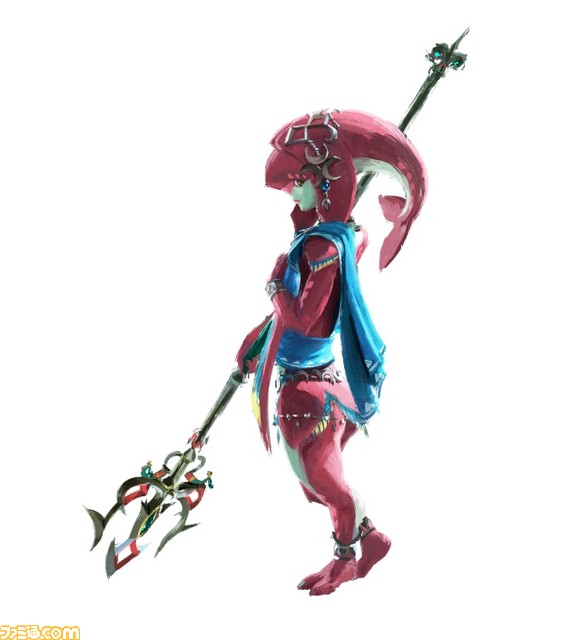

――ゾーラ族は、いままで以上にカラフルになっていますよね。とくにミファーは赤白で明るいイメージがあります。弟のシドも赤い身体ですし、「じつは母親が赤い」とか、そういった設定があったりするのでしょうか?

滝澤 世界観の設定については、しゃべってしまうとあれなので、そこはぜひ想像してください(笑)。ただ、ゲームの機能的な面だけで言うと、すごく簡単な理由なんです。ゾーラの里は、地形的に谷間にあるので、日陰の時間が多くて、しかも最初はずっと雨が降っているんですよね。ですので、パッと見たとき、誰が誰だか覚えにくいんですよ。

――ああ、なるほど!

滝澤 それで、カラフルになりました。ただ、ミファーは英傑のデザインのバランスから、もともと赤いデザインでしたが、弟のシドは、最初は暗い紺色で、渋い感じのデザインだったんです。でも、青沼さんがプレイしたときに、「誰がシドだかわからないよ、これ!」と指摘されて(笑)。

青沼 いちばん目立ってほしいキャラクターが、埋もれていたんですよ。しかも、「ミファーと兄弟? 何も似ていないじゃないか!」と(笑)。

滝澤 NPC担当のリードデザイナーと、「でも赤にしたらカッコ悪くなるよ、これ……」と心の中で思いながら、渋々赤にしたのですが、実際変えてみたら意外と似合っていて、「いいな、コレ」って(笑)。

――一方のリト族は、デザインから大きく変わりました。こちらも機能的な理由でしょうか?

滝澤 そこは機能的な理由ではないですね。『風のタクト』に登場したリト族の、鼻がクチバシで口があるデザインは、すごく絶妙なバランスで成り立っていたものなんです。これを今作のタッチで再現するのは難しくて。変えるならどうするのがいいだろう、と考えたときに、今作の世界観のコンセプトが“和”のイメージで、シーカー族は邪馬台国など古い日本をモチーフにしていましたので、違う“和”ということで、リト族は室町時代や戦国時代の日本にしようと。甲冑を着ている姿をモチーフにリト族のフォルムを考えてもらったら、すごくカッコよかったので、現在の形に落ち着きました。

――そういう意図なんですね。ちなみに英傑の中では、とくにミファーの人気が高いようですが、これは予想通りですか?

青沼 予想外ですね。

藤林 誰がお気に入りとか、そういうふうに喜んでもらえるとは思っていなかったので、意外でしたね。

青沼 やっぱり、伏し目がちな感じが、みんな好きなんじゃないの?(笑)

滝澤 開発チームに、ひとりだけ予言していたスタッフがいましたね。彼は「ミファーは絶対来ますよ」と断言していたものだから、鼻高々ですよ(笑)。

堂田 スタッフ間では、四英傑は、いっしょに行動する機会がないぶん、英雄の子孫に比べてあまり印象に残らないかな、と話していたんです。でも、子孫よりも英傑のほうが人気が出ているかもしれませんね。

青沼 おそらく、多くのプレイヤーが最初に会う英傑がミファーじゃないですか。100年の時を経て目覚めて、自分がどういう状態なのかもわからず、たったひとりで探している悶々とした状態で、ああいう感じに自分にそっと寄り添ってくれる。「これは!」とみんななっちゃうと思うんです。それはちょっとズルいな(笑)、と。

滝澤 まあ、いろいろなタイプを揃えて、それに則した演出も一生懸命考えているので、キャラクターに人気が出るのはたいへんうれしいです。

――ちなみに、皆さんが好きな英傑は誰ですか?

堂田 僕はリーバルです。じつは、作っている途中、「この人大丈夫か?」と、つねに心配していました。ものすごく上から目線で、いろいろなことを言ってくるキャラクターのくせに、当初は手に入る英傑の加護がだいぶ地味だったんです。「大口叩いておいて、お前コレかよ!?」と(笑)。ボイスも、当初は絶妙に嫌なタイミングで入って来ていたりしましたよね?

一同 (笑)

堂田 でも、修正や調整を加えて、無事キャラクターとして着地できたので、最初から知っている身としては、すごくよかったな、と(笑)。

藤林 僕はウルボザですね。単純に4人の英傑を生み出すときに、彼女がいちばんスッと出てきたんです。英傑の中では、いちばん素直でストレートなキャラクターなので。あと、名前も気に入っています。

青沼 ダルケルですね。僕、最終的にはうまくなりましたけど、盾アタックがすごく下手なんです。ダルケルの護りをもらったとき、攻撃を返すのがすごく楽しくて! 発動するたびに、「いいぞダルケルっ!」って心で叫んでいました(笑)。

藤林 青沼さんの席のほうから、ずっとガイーン! ガイーン! って聞こえてきていましたね。「ああ、ダルケルの護りを気に入っているんだな」と思っていました(笑)。

滝澤 僕は、「手間がかかった子ほどかわいい」という観点から言うと、ミファーでしょうか。ツルっとした顔の女性をかわいく見せるライティングって、すごくたいへんなんですよ。

若井 僕はリーバルですね。リーバルは開発陣から人気がなかったんですよ。4人分の英傑の曲をコンポーザーに作ってもらったのですが、リーバルはそういう雰囲気に釣られてか、当初はあまり印象のよくないものになっていて(笑)。むしろ、「サウンドでリーバルの魅力を引き上げないといけない」という使命感があって、曲を調整した記憶があります。そういう経緯もあるので、リーバルが好きですね。

“見つけることそれ自体”をおもしろくするアイデア

――ストーリーに関して、青沼さんはインタビューなどで、20年来のアイデアを実現できたと話しておられましたが……?

青沼 ああ……そんな話は聞かなかったことにしてください(笑)。

――えっ!?(笑)

青沼 いや、じつは今回の、記憶を集めていくというアイデアは、昔、CD-ROMが登場したばかりで、ムービーを使ったゲームが大盛況だった時代に企画したことがあるんです。あのころ、ゲームがやりたいのか、ムービーを見せたいのかわからないゲームが多かったですよね。それで、なぜムービーを見るのか? と考えて、ムービーを集めることを遊びにしようと。結果的に、その企画はお蔵入りになってしまったのですが、いつかネタにしたいとは思っていたんです。それが今回、藤林たちから提案されてきて、「それ、俺が昔から考えていたやつだよ」と(笑)。

――そういうことでしたか!

青沼 ですので、僕がそうしようと言ったわけではなくて、提案されたものが、たまたま僕が昔から考えていたものと同じだったということなのですが、それをPRに使わせてもらいました。ちなみに、その企画自体はお蔵入りになったんですが、形を変えたものが、マーヴェラス ~もうひとつの宝島~』(1996年にスーパーファミコンで発売。青沼英二氏初のディレクションタイトル)になったんです。

――それが『マーヴェラス』の原型だったんですね。では藤林さんは、どういう意図から“記憶を集める”という仕組みを考えたのでしょうか?

藤林 “オープンエア”というゲーム仕様で、破綻がないよう、ユーザーに物語を伝えるためですね。“見ても見なくても、どの順番に見ても、それはプレイヤーの自由!”が成立すること。また、長い冒険をするうえで、今回の物語を知っていくことが、ゲームのご褒美になる工夫がしたいというものでした。

青沼 “リンクが眠りから覚めて記憶喪失になっている”というのも、遊びに影響を与えていますね。リンクがその世界のことをいろいろ知っていると、どうしてもお話が必要になってしまいます。そういった部分を不要にするには、やはり記憶喪失がいいよね、と。まぁ、よくある手ではありますが(笑)。それで記憶喪失というものに対して、「それを遊びの中に取り入れる方法がないのか?」という話になったとき、自分の記憶を集めていくという遊びがあれば、それは正しいよね、となったんです。

堂田 今回は、町にどこからでも入れるじゃないですか。となると、“ここでこの人に話してフラグを立てないとイベントが見せられない”というように、ストーリーを語る前提にした人の配置にした場合、本作の遊びでやりたいことのジャマになってしまうんです。そこで、ストーリーと遊びを切り分けたのが、今回の記憶を集める物語だったんです。

藤林 ただそうなると、エピソードが1から10まであったとして、いきなり10を見ることになってしまってもいいのか? という問題も、当然出てきます。でも、むしろ10を見た後で、「なぜそうなったのか?」という形で見せるように演出すればいいじゃないか、と。

――確かに、記憶を見る順番は人それぞれですが、時系列がバラバラでも、「あの場面はこういう経緯があったからこそなのか!」と腑に落ちるパターンがありますね。

藤林 それに、望遠鏡を片手にいろいろなフィールドをうろうろして、ウツシエの位置を見つけて……という遊びがしたかった、という意図もありました。あちこちに行く、思い出、シーカーストーン、いろいろなものを集める……あ、できたできた! という感じです(笑)。

――なるほど(笑)。遊んでいると、多彩な要素がかみ合って、冒険の楽しさを何倍にも膨らませているのが実感できます。でも、この新しい遊びをゼロから生み出すのはたいへんだったのでは?

滝澤 開発中に、「物語を進めるためのカットシーンではなく、カットシーン自体が目標になりうるのか? というチャレンジがおもしろいんだ」という話を何度もしていた記憶がありますね。

藤林 やはり、ムービーをお宝、ご褒美と考えられる人がなかなかいなかったんですよ。「お話を語るためのものでしょう?」と。「違うんだ、それを見てうれしいと思えるものにするんだよ」と説明しても、「では、ムービーを見た後にちょっとルピーをもらえるようにします」となったりして、いや違うよ、いらないよ、と(笑)。

――いままでの“アタリマエ”からすると、そういう発想になってしまいますよね。

藤林 それと同じことはダンジョンでもあって、最初のころは、「ダンジョンを見つけた後にご褒美がなくていいんですか?」と聞かれたりもしました。「逆なんだ、ダンジョンを見つけること自体がうれしいんだよ」と説明しても、「それって本当にうれしいんですか?」と言われたりして。またそこで、「そうじゃなくて、見つけることをおもしろくするにはどうしたらいいか考えてほしいんだ」と。「よっこらせっと登った先に何かがあったらうれしいよね? じゃあそこに祠を置いたらいいんじゃない?」と説明したり……そういうことの連続でしたね。とにかく、たくさんのスタッフと、徹底して会話をして、情報を共有していくことを続けていきました。

青沼 それでスタッフたちは、いつもいろいろな会議に出ていて、僕だけポツンと部屋にいる時間が多かったんです。

藤林 さらに週に1回は全スタッフを対象に、大きな会議室に集まって情報共有会をしていましたね。「とりあえず来られる人は、全員来て!」と。

堂田 青沼さんは「もう会議するのはやめろ」って言っていましたよね(笑)。

青沼 「お前ら会議しすぎじゃ!」ってね。だけど、あれは会議自体を否定していたというより、じつは部屋に残されて、疎外感を感じてたんだよね(笑)。

ハイラルの歴史に新たな歴史資料が!?

――今回はゼルダが深く描かれる一方で、ガノンはキャラクター性が薄く、“厄災”という観念的な存在になっています。これはなぜなのですか?

藤林 ガノンの立ち位置と言いますか、役割的に、キャラクター付けが必要なかったんです。とにかくデカくて、禍々しくて、恐ろしい目標であればいいだけで。脚本担当のスタッフとしゃべらせてみたりもしたのですが、しゃべり始めると、今度はバックボーンが必要になってきますし、ゲームとしてどうしてもジャマになってしまうよね……と。それで最終的にいまの形にになりました。

――ゼルダが劣等生のような人物になっているのは、どんな狙いがあったのでしょうか?

藤林 謎が作りやすかったということと、脚本を担当したスタッフがこういう筋書きを強く推したから、というのもありますね(笑)。

青沼 そのスタッフは、そういうテイストが好きなんですよね。それをやめろと言うと、彼は筆を置いてしまうんですよ!

――そこまで強い思い入れが(笑)。

藤林 もちろん、機能的な意味合いもあります。物語の題材が100年前のリベンジなので、まず100年前に失敗していなければならないですから。ただ、それだけでは成り立ちません。学者という設定や、過去のいきさつ、あの祠はいったい何なのか、100年前はどういう世界だったのか。そういったロマンや謎が紐解かれていく内容でなくてはいけなかったので、それならゼルダ姫はどういう役割であるべきなのか、と考えたら、ガノンと同様に、ゼルダに必要とされる機能が決まってきます。そうやって考えていって、デザインとも相まって、いまのゼルダ姫が生まれた、というところですね。

――ハイラルの歴史において、今回のお話はどこに位置付けられるのですか? 過去のどの作品よりも後のお話なのかな、とは思うのですが……。

青沼 それはもちろん最後ですよ。でもまあ、わかります、どのラインに続く最後なのか、という話ですよね?(笑)。

藤林 それは……ご想像にお任せ、じゃないですか?

青沼 ハイラルの歴史というのは、時間とともに変化するんです。つぎの作品を作っていて、何かをやろうとしたときに、「ああ、こっちのほうが都合がいいな」と思ったらガチっとハマったりですとか、逆にヤバいと思ってハメ直したりですとか。じつはいままでにも、一度決まった歴史が、微妙に変わったことは何度かありますから(笑)。

藤林 最近社内で流行している言葉は、“新解釈”です(笑)。厳密に言うと、変わったわけではなくて、新しい資料や新事実が見つかったということなんです。

青沼 歴史の教科書も、細かい部分がどんどん変わっていますよね。だから今回、新たな古文書を見つけたような状況なんですよ(笑)。

――なるほど、『ブレス オブ ザ ワイルド』という古文書をどう解釈すべきかは、まだ学説が定まっていないわけですね(笑)。

藤林 ですので、今後の研究にも目が離せませんよ! ご期待ください(笑)。

タイムアタック競争は想定内、しかし……!?

――本作は、ユーザーからもメディアからも、過去最高と言っていいほどに高い評価を受けていますが、そういった反響については、どのように受け止めていらっしゃいますか?

藤林 喜んでいただけるだけで、すごくうれしいですよね。何がいちばんうれしいかって、作っている最中に「こんなふうに楽しんでもらえたらうれしいよね」と思っていたことを、たくさんの方々が、その通りに楽しんでくれていることなんです。最近は動画などで、ユーザーがダイレクトに楽しんでいる様子が見られるというのも、うれしいですね。

堂田 “過去作と比べて”という相対的なことよりも、自分たちが見てもらいたいところを見てもらえていて、いいリアクションが返ってくるということが、何よりうれしいです。たとえば、ガノンを倒すまでのタイムアタックにチャレンジしている人がいますよね。あれはもう最初から、「タイムアタックとかやってもらえるとうれしいよね」、「その動画がアップされたりね」と、みんなで言っていたことなんです。その通りのことが本当に起きているので、素直にうれしいですね。

青沼 40分……!? みたいなね(笑)。

――ああ、やはりああいった遊びも、想定されていたことなのですね。ちなみに制作陣の中に、タイムアタックで早い記録を出した方はいらっしゃるのですか?

青沼 けっこう早い人はいましたが、それでも世界レベルには到底かなわないです。1時間くらいが、我々の想定だったのですが(苦笑)。

――いろいろなテクニックが生み出されていて、驚きますよね。

堂田 探しますよねぇ、いろいろな技を(笑)。

青沼 だから、昔のゲームを楽しんでいるかのような気分ですね。皆さんがいろいろな遊びかたを試してくれて、それを楽しんでくれているのが、思った通りと言いますか、すごくうれしいなって。

滝澤 動画を見て、社内のスタッフもゲラゲラ笑っていますよ(笑)。ツボを心得ているといいますか、異常事態を引き当てるのがうまい人っているじゃないですか。それを編集した動画とか、おもしろいですよね。

青沼 そう! そして、わりと笑って見ていられるっていうのも、ちょっといままでとは違うなと。

――そこはやはり、許容範囲の広い作りかたをしているからであり、スタッフの皆さんで徹底的に遊び込んだからこそなのですね。でも、なかには予想外のこともあったりするのですか?

青沼 それはありますが、でも、やれなくはないだろうね、というくらいの感じですね。

堂田 いまのところ、説明が付かないことは、起きていませんね。

藤林 やはり300人で遊ぶことを定期的にやっていると、みんなで遊んだときにバグでゲームが止まったりすると、開発者全員の足を止めることになるんです。ですので、定期的に遊ぶということは、みんなの足並みを揃える目的もありつつ、バグをなくすために一大デバッグをやっているわけでもあったんですよね。

青沼 慣れてくると、こういうことが起きやすいな、というように、バグの方向性が見えてくるんだよね。それでデバッガーも鍛えられて、報告のしかたやツールも充実していきますし。

滝澤 マスターアップを経験していないスタッフも多い中で、若いスタッフたちの訓練にもなりましたよね。

――ああ、なるほど。つぎはこのタイミングでテストプレイをすると決めるから、そこが仮のマスターアップになるわけですね。

DLCはまさに制作中! 次回作は“クローズエア”に!?

――まだ遊び続けているさなかではありますが、ダウンロードコンテンツについて気になっているファンも多いと思いますが、どんなものになるのでしょうか?

青沼 じつはいままで話した内容の中に含まれています。……でも、どれとは言いません!(笑)。

――ええっ!! どれのことだろう……? ちなみにダウンロードコンテンツは、いま(※2017年3月末時点)も制作中なのですか?

青沼 はい。世界が広くて、やらないでおくのは本当にもったいないので。スタッフは休みたくもあるとは思いますが、なんとか作り上げようということで、いままさに制作しています。

藤林 最近のフィードバックと言いますか、SNSとかで反響があるじゃないですか。それも僕たちは拝見しています。

青沼 今回インタビューに来てくださった皆さんのお話の中にも、ヒントがあるかもしれませんね。

――なるほど……。わ、わからない。楽しみにしています! それにしても、これだけのものを作ると、次回作は、よりたいへんなことになりそうですね。今後の方向性としては、“オープンエア”を進化させるのか、ダンジョンクリアー型を作るのか……どうなるのでしょうか?

藤林 つぎはすごく狭い1部屋で100時間遊べるゲームとかはどうでしょう。“クローズエア”みたいな。

――ええっ!?

藤林 いや、アイデアのひとつですけどね(笑)。

青沼 たぶん今後は、これがスタンダードな形になっていくと思います。ただ、スタンダードになると、そこからまた“ゼルダのアタリマエ”ができてしまうので。それからまた、あーだこーだが始まると思うんですよ。でも、これはもう昔からのことで、そうやって作ってきたのが、『ゼルダ』なんです。

――じゃあ、つぎの“アタリマエ”を見直すのに、10年、20年くらいかかる可能性が……。

青沼 そのころには僕は残ってませんから(笑)。

藤林 20年はかかりすぎでしょう。誰も開発現場に残ってなさそう(笑)。

――(笑)。では最後に、ここまで大きく変わったものを作った皆さんだからこそ、あえてお聞きします。いま感じる“『ゼルダ』らしさ”とは何でしょう?

青沼 この質問来たかー(苦笑)。

若井 でも、これだけ変わったのに、「『ゼルダ』じゃない」って言う人はあまりいないですよね。

――そうですね。むしろ、『ゼルダ』シリーズの最新作として違和感なく遊んでいる人が多いように感じます。

堂田 このメンバーの中では、私がいちばんユーザーとしての期間が長かったと思うんですが……。私が重視していたのは、『ゼルダ』を遊んだ後の、脳筋の疲れかたと言いますか、プレイした後の遊び心地ですね。その感覚が脳みそに残っていれば、それ以外のものはすべて変えてしまってもいいのかなとさえ思っていたので、そのぶん、プレイ後に感じる『ゼルダ』の満足感は残っていると思っています。

藤林 質問としておっしゃられたように、これだけ大きく変えたものを作っても、僕の中でやっぱり『ゼルダ』は変わらなかったなと。いろいろ変えましたが、考えかたのロジックが180度変わったわけではなく、同じ方向性の違う道を歩んだだけで、内包しているものは同じ。結果は変わらなかった。やはり、根幹は“探索と発見”なんでしょうね。

滝澤 『ゼルダ』には、「これ、クリアーできたの俺だけなんじゃない?」と思ってもらえるような感覚があると思うんですが、今回は、それがズルい方法の発見も含めて、“俺だけの発見”と感じられるんじゃないかと。そのいちばんテンションが上がる瞬間が、脈々と受け継がれて、今回にも生き残っているから、それなのかなと。

若井 僕の専門分野で、曲、音の話で言うと、“ユーザーの先を行かない”ですね。『ゼルダ』というのは、プレイヤーの想定していない音が鳴ると冷めることがあると思うんです。だから、できるだけそこからはみ出ない。プレイを補完するように音が存在しているというのが、これまで『ゼルダ』をやってきた中で意識していて、今回も漏れずにやってきたものですね。それが、僕の“『ゼルダ』らしさ”ですかね。

――なるほど。では、最後に青沼さん、お願いします。

青沼 ……本当に“『ゼルダ』らしさ”って、難しいですよね。その都度その都度変わりますし、でも、ぜんぜん変わらないこともあるし。誰か教えてくれよって感じなんですが(苦笑)。僕は、『ゼルダ』を作るとき、ゲームを作っているという感覚じゃないんですよ。ゲームって、定義がよくわからなくて。昔から『ゼルダ』というのはエンターテインメントだと思って作っていて、僕が思うエンターテインメントの醍醐味は、そこでしかできない経験ができること。その経験に、どれだけ“やった”という感覚、達成感が得られるかが重要で、その経験がゲームだからこそできること、さらに『ゼルダ』だからこそできること、と強く感じられるようなエンターテインメントになってくれていれば、それが『ゼルダ』らしい部分なんだと思います。非常に抽象的ですが、今回は“自分だけの体験ができる”という点でそれが強く実感できたからこそ、大きく変わっても『ゼルダ』なんだと思います。

――改めて、なぜ30年にもわたって、『ゼルダ』が特別な作品であり続けてきたのかがわかったように思います。ありがとうございました!

※本記事は、週刊ファミ通2017年4月20日号で掲載したインタビューに、大幅に加筆・再編集したものです。

【Q&A 気になるあのコト、聞いちゃいました】

※ストーリーにまつわるネタバレを含みます! 未プレイの方はご注意ください。

Q.本作のトライフォースの位置づけは?

A.とくに今作では、作中で表現している以上は、フォーカスしていません。

Q.ゼルダがマスターソードに【貴女】と声をかけていますが、マスターソードの声の主はやはり……!?

A.ユーザーさんのご想像にお任せします。

Q.試練の祠の名前の由来は?

A.ユーザーさんのご想像にお任せします。

Q.赤い月が出現する条件は?

A.一定周期にプラスして、ゆらぎを持たせています。

Q.一部のイワロックに兄弟設定がありますが、各地のイワロックに隠し設定などはありますか?

A.いいえ、ふたつ名的に各地の名前を冠しているだけです。

Q.ゲームオーバーの文字の色はダメージでやられると赤、溺れると青、電気系なら黄色になりますが、その他の色はありますか?

A.いいえ、3種類だけとなります。

Q.サクラダ工務店など、個性的なNPCはどのように作られているのでしょうか?

A.個性的なNPCを作るのが得意なスタッフの手によるものです。プルアやロベリーも、同一人物が生み出したキャラクターです。

Q.動物にも好感度の設定はありますか?

A.犬はプレイヤーに懐きますが、そのほかの動物は、個別に好感度設定はありません。

Q.ラストバトルに出現する馬の条件は、好感度ですか?

A.直前に連れていた馬になります。