全国で感染拡大が止まらない新型コロナウイルスの第7波。

その真っ只中の8月2日、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会や厚労省のアドバイザリーボードの専門家有志で作った新型コロナの出口戦略の提⾔が公表されました。

特別扱いされてきた新型コロナ感染症を、一般の病気として診られるような目標を設定し、そこに至るまでの道筋を示したこの提言。

同時に、過去最大規模になった目の前の感染者数を抑え込むために、国民が主体的に感染対策に取り組むよう促しています。

BuzzFeed Japan Medicalは、この提言を中心になってまとめた神奈川県医療危機対策統括官の阿南英明さんに、提言の狙いと国民に訴えたいことを聞きました。

※インタビューは8月5日に行い、その時点の情報に基づいている。

なぜ感染が爆発しているタイミングで提言?

——なぜ感染者が爆発している今のタイミングで、提言を出したのですか?

この提言は2〜3ヶ月前から、つまり第7波の前から議論して作り始めていました。大切なのは、新型コロナウイルス対策をちゃんと着地させることです。

着地させると言っても、ウイルスが消えるわけではありません。ウイルスと共存しなければいけません。

今、コロナとコロナ以外の病気とに2分されている形になっていますが、コロナも数ある病気の一つにしていかなければいけません。私たちが日々闘っている病気や怪我の一つにいかに位置付けるか、というのが着地点です。

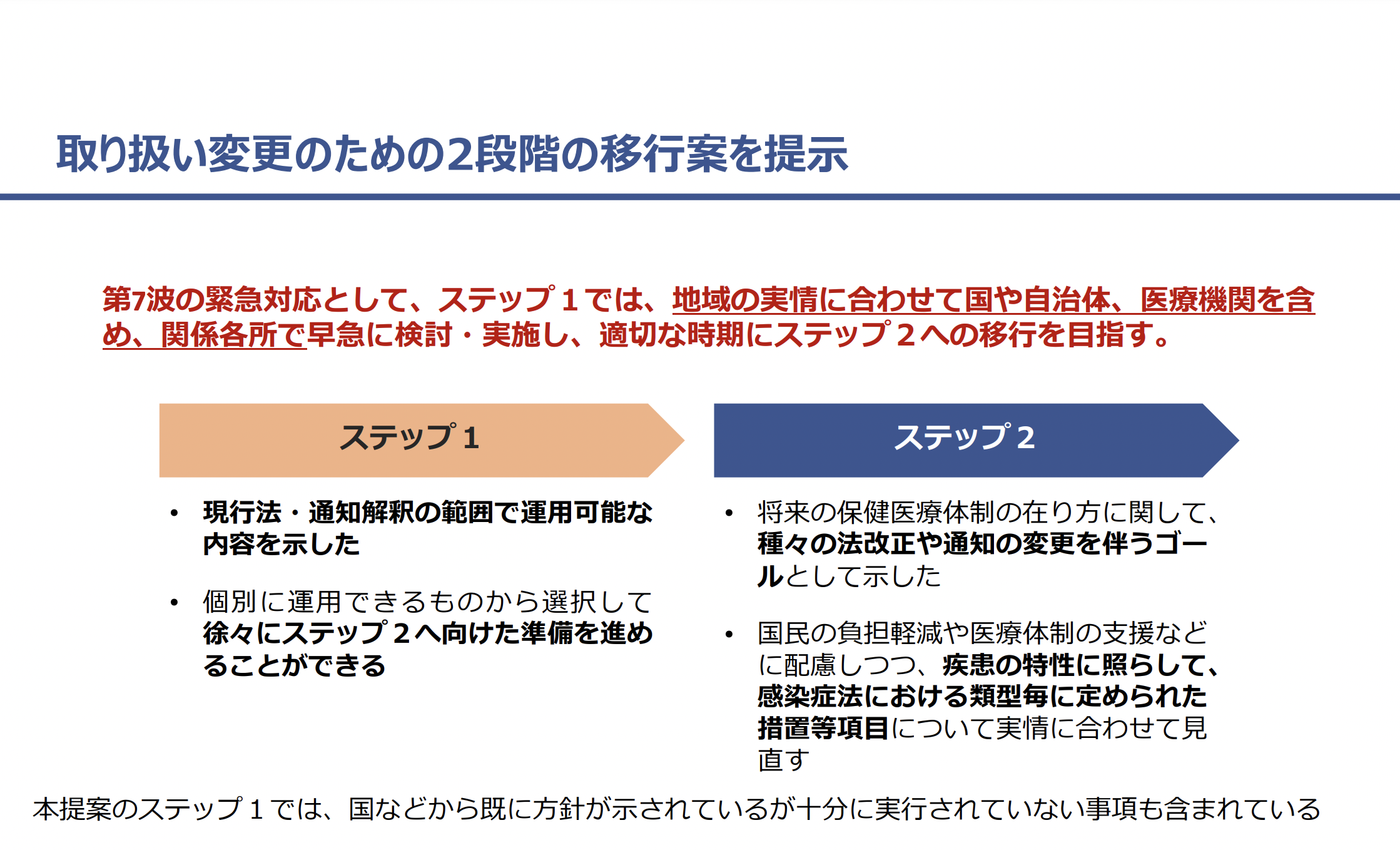

それを「ステップ2」として、まず最終的なゴール設定をしました。最終的なゴールでは法律や通知の改正も伴います。それを今からまずイメージする。

この提言で私がこだわったのはこれから先の近未来としての「ステップ2」です。国民にこれから先どうなるのかが全く示されていないことがこの提言を出そうと考えた最大の動機なのです。

この先をどうするべきなのかという大きな方針と、法の取り扱いも含めた各施策の変更について、政府も国民も同じ方向を向いて進むべきだということです。

でも、その最終地点は、今の状況とギャップが大き過ぎます。その移行過程としてステップ1があり、それが第7波対策にもなっているのです。その段階ごとに、何をやるべきか考えて作っていたのです。

そのうちに、第7波がやってきました。皆さんの注目も「目の前の第7波をどうするんだ」ということに集まります。

僕らもこのタイミングで出すかは議論したのですが、僕が強く主張したのは、「今のタイミングで構わない。なぜならば、患者が多い・少ないに関係なく必要な戦略だからだ」ということです。

皆さん、この提言について、「ステップダウン、対策緩和」のように受け止めているところがありますが、違います。制度を緩めるわけではなく、感染者の数が多かろうが少なかろうが、今の仕組みと先の仕組みは変えなければいけない。実情に合わなくなっているからです。

第7波が流行している時でもやれるし、逆にちょうどやりやすい時でもあります。

——医療や保健所が逼迫していて、対応を変えないと保たない状況だからですか?

日常の病気になるということは、社会の中に浸透するということです。今までの仕組みは、基本的にコロナウイルスを特別なものと位置付けて封じ込めることを前提としたものです。これまではコロナに対応する医療機関も限局していました。保健所もコロナだけ特別に調べていました。

この病気が社会に蔓延することを前提としていなかったのです。でも第7波では蔓延し、完全に社会の中に入り込みました。多い時だからこそ、今までやれてきたことができなくなっている。仕組みが現状に合っていないのですから変えるべき時なのです。

今までの仕組みで回せなくなっている現実は、仕組みを変える後押しになります。

「国民の主体的な感染対策」、徹底されなかったのに、また呼びかける?

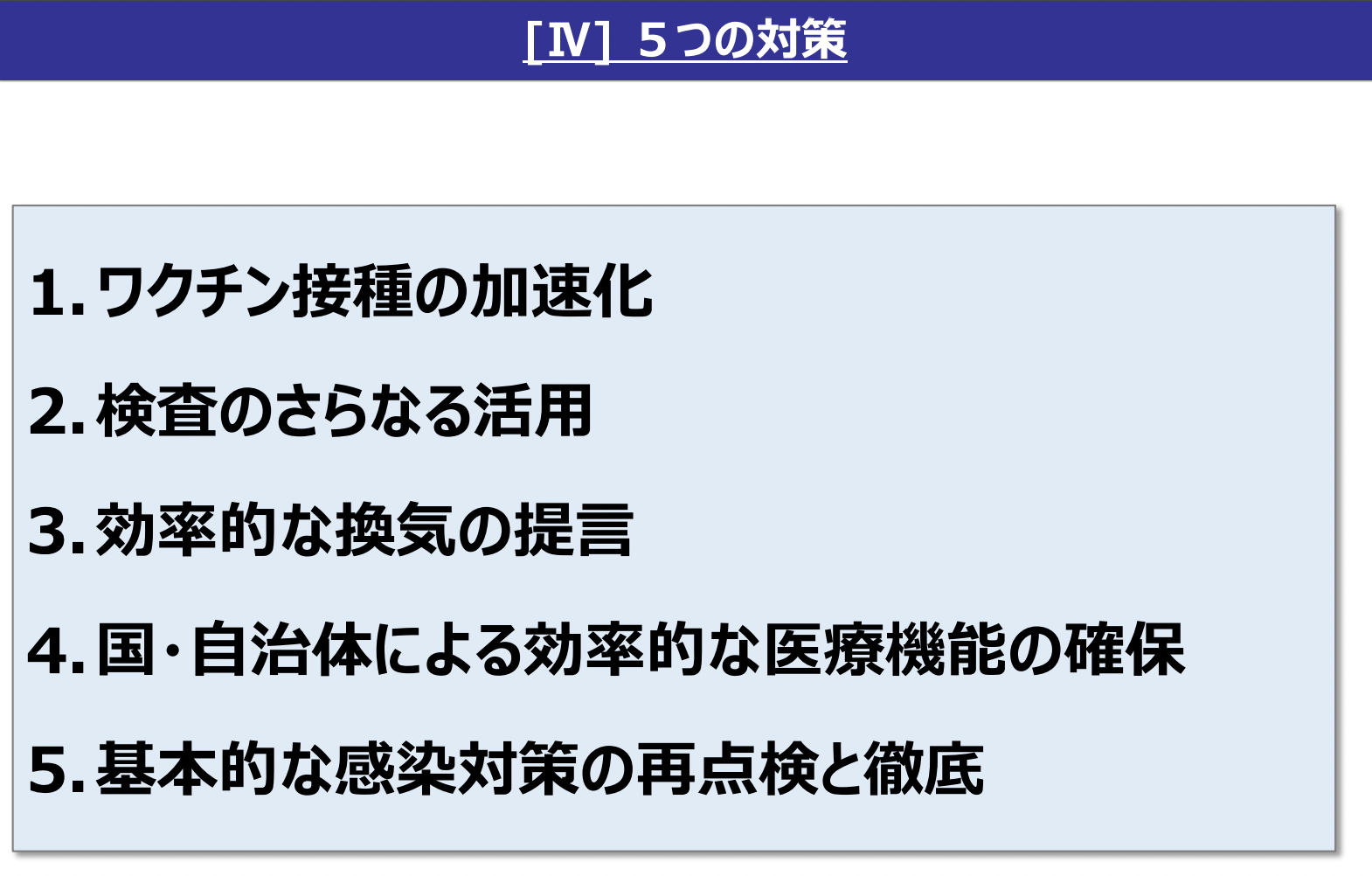

——ただ、既に7月14日に専門家の分科会は、基本的な感染対策の徹底やワクチン接種の加速化など、5つの感染対策を国民に実施するよう提言しています。それでもその後、感染者数は爆発しました。今回の提言でも、出口戦略を示すと共に、国民に主体的な感染対策の徹底を求めていますが、効果がなかったことをまた繰り返し呼びかけるのかとも感じます。

今回の提言は、2本柱にしています。

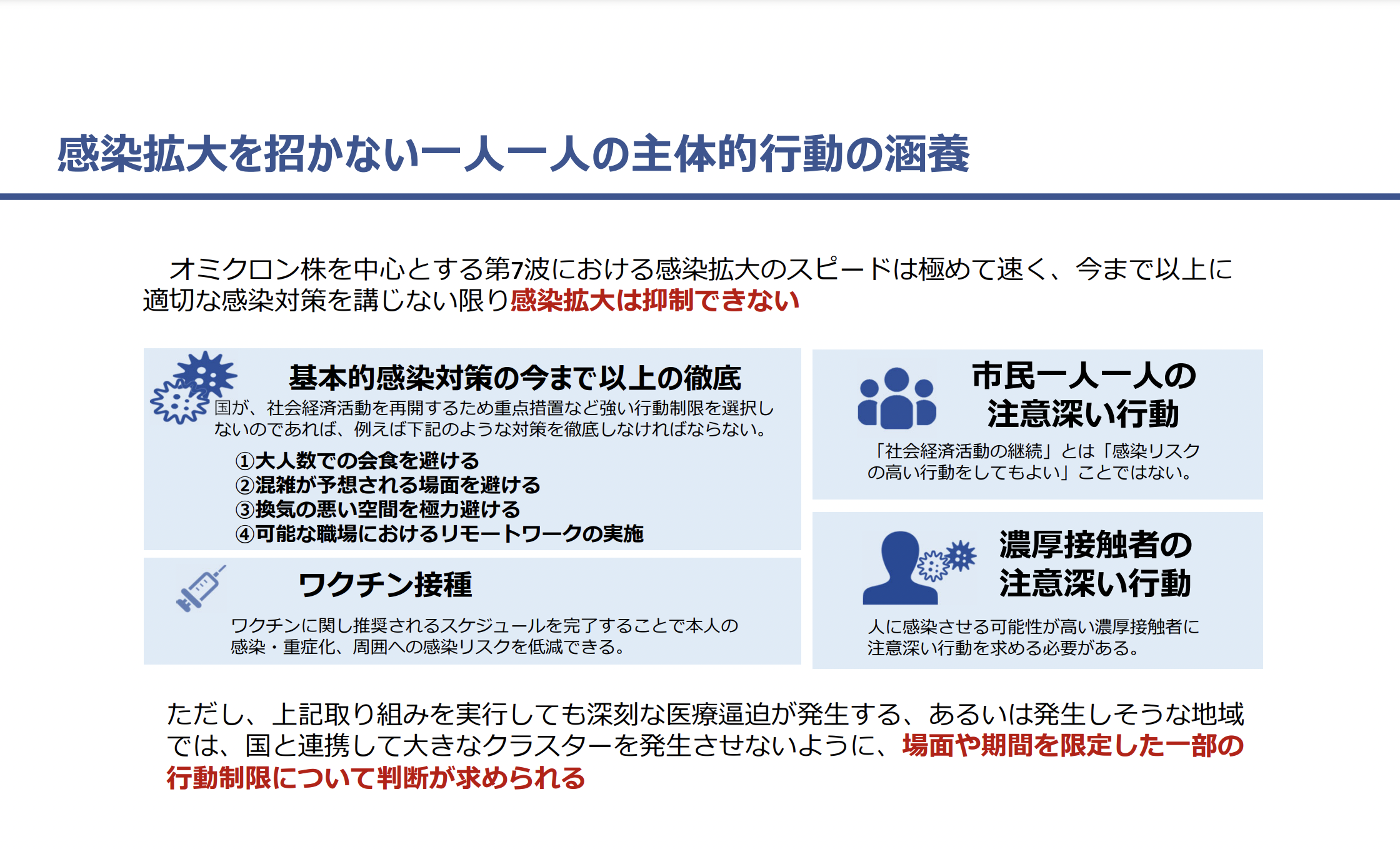

- 感染拡⼤を招かない⼀⼈⼀⼈の主体的⾏動の涵養

- オミクロン株の特徴に合わせた柔軟かつ効率的な保健医療体制への移⾏(※出口戦略)

2の戦略を実現するには、1の感染対策がセットになるということです。2を実現する時に、いくら感染が広がってもいいということではありません。

確かに新型コロナは軽症化しています。重症化や死亡の確率も少なくなっています。それならば、コロナにかかってもいいかというとそうではありません。

感染をグッと減らすのは難しいと思います。でも増える勢いは少しでも抑えたほうがいい。それには、皆が感染対策に気をつけるしかありません。

もう一つ大事なのは、日本は今、社会経済活動を回そうとしていることです。ただし「行動制限はしない」というのは、「何をやってもいいのだ」ということではありません。それはしつこく言わなければいけません。

社会経済を回す オミクロンはこれまでの対策では抑え込めない

——7月14日の提言では「行動制限をしない」という言葉が注目されて、その前提となる「5つの対策」はあまり注目されず、今に至ります。今回の提言では、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」などの行動制限はしない前提で作られています。これは、そもそも行動制限がオミクロンに効かないからなのか、それとも政府が「社会経済を回す」と宣言しているから、専門家もそれに従った提言を作ったということですか?

やはりまず、社会経済活動は回すのだと思います。

これは私見ですが、これまで2年半やってきた社会経済活動のブレーキは社会にとってまずいものでした。

経済だけでなく教育の停滞も相当にまずい。学校は教育をやってもらわないといけません。社会活動も教育も、感染対策をしっかりした上で、できることを進めることが必要です。

GDPの伸びの低さや円安など、欧米に比べて日本の経済はかなり追い込まれているので、産業界が社会経済を回せと訴えるのは当然だと思います。それを我々専門家も理解して、そのために何ができるのかを考えないといけません。

その時に、ファンタジー(幻想)はありません。

感染者が増えることなく、何の行動制限もなく、社会経済活動も回す、というようなファンタジーはあり得ない。その現実を、みんなで共有しなければいけません。そこを隠さず、オープンにするべきです。

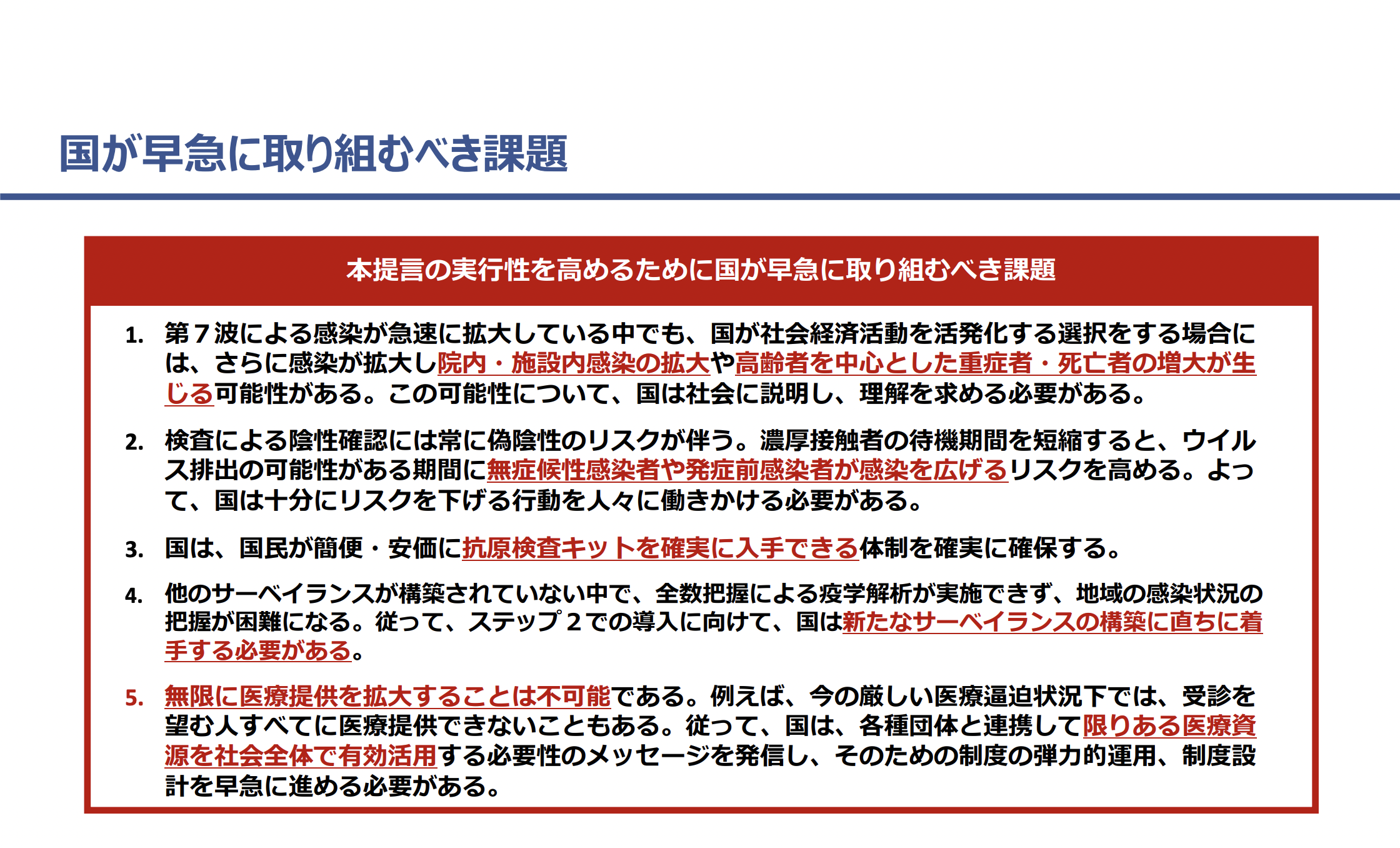

社会経済活動をすれば、当然、感染者は増えます。感染者が増えるということは、重症化率や致死率がいくら低い病気でも、重症者や死亡者の数は増えます。

そういうリスクも国民にオープンに示して、共通理解を持たないといけません。リスクをゼロにすることはできません。

——今回の有志には経済の専門家も入っていますが、少なくとも今までは医学の専門家は、死亡者と重症者を減らす、医療をひっ迫させない、ということを最優先に働きかけてきました。ここにきて、政府の「社会経済を回す」という方針を丸呑みした提言を作ったのはなぜですか?

それはオミクロンだからです。

今までやってきた対策では、感染を抑えられないのがオミクロンです。飲食店の時短など、中途半端な対策では抑え込めない感染力の高さです。

もし、本気で感染者を減らすなら、本物のロックダウンしかないと思います。中国のような徹底した都市封鎖をしない限り、難しい。特に都市部はそうです。この国でそうした方針をとるのか否かを考えてほしいということです。

弱者の犠牲を前提とした出口戦略でいいのか?

僕は元々、死者数を抑えることを目標とすることには賛成していません。それよりは、どういう死に方がいけないのかを考えなければいけません。

第5波までと、6波以降で圧倒的に変わったことは、若い人が死ななくなったことです。高齢者もそれまでに比較して死亡する確率は格段に下がりました。ワクチンの効果や種々の治療薬が出ているからです。感染を防ぐことはできませんが、重症化を防ぐことはできています。

それを前提として、感染者は適切なケアさえ受けられたら多くの死を回避できます。高齢者はコロナで重症肺炎になるのではなく、飲食ができなくなるなど衰弱して命を奪われる。必要なのは1本の点滴など基本的な医療なのです。

オミクロンになって、求められる医療が変わったのです。ECMO(体外式膜型人工肺)も人工呼吸器も出番は激減しました。その上で、必要になっている医療を提供できるようにするにはどうするかを考えなければいけません。

——感染者の絶対数が増えると、重症化リスクの高い高齢者や持病のある人が感染して衰弱して亡くなるわけですが、社会に広く制限をかけなければ、弱い人が犠牲になります。提言では、このリスクについて国が説明しなければいけないと書いていますが、専門家もそれを伝えるべきなのではないですか?

だから、この提言で示しているのです。

正義がぶつかる中、バランスを考える

——その前提を飲んだ提言は、ある意味、高齢者や弱者がそのリスクを引き受ける社会にすべきだと専門家が働きかけているようなものではありませんか?

それは社会全体や国民の負託を受けた政府が決めることです。

2年半、コロナ対策に取り組んできましたが、日本は欧米と違い、「お上が決めて、お上の言うことに従え」という社会に見えます。

でも日本は本来、民主主義国家なはずです。

だから、もしそういう社会に反対だったら、国に国民が訴えればいいのです。隠さずにオープンな議論をしてほしいのです。「高齢者や弱者が犠牲になれ」なんて一言も言っていません。

どんな社会がいいのか、国民のが議論を基に、国民の意思の負託を受けた政権が選択してください、と提言しているのです。むしろ、議論や選択がないまま方針が決められている気持ち悪さを指摘しています。

——もし、「少しぐらい一時的に行動が制限されてもいいよ。なるべく弱い人が犠牲にならないようにコロナとうまく付き合う道を探りたい」という声が高まったら、そうすればいいということですか?

国民がそれを求めるなら、社会経済を止めたらいいと思います。

——提言は、政府が経済を回すと言っているのだから、専門家もその方針に従ってある程度、高齢者や弱い人が亡くなるのを前提としているように見えます。

それは誤解です。社会経済を回せば、そういう可能性が高くなることを政府は国民にオープンにしてください、と言っています。徹底的に中立的な書き方にこだわりました。

感染が広がってもいい、なんて誰も思っていません。でも社会経済も回さなければいけない。両方正義なんです。最終決定するのは国民です。

国民が決定するためには、政府が情報公開をしなければいけません。都合の悪い部分を隠しているでしょう? 社会経済を回せば、死ぬ人が増えるということを国民に伝えていないじゃないか、と示しているのです。

社会や経済を回すと、重症化して、亡くなる人は増えます。それは高齢者や基礎疾患のある弱い人です。そういう情報を国民が把握した中で、どういう道を選ぶべきか、国民が決める。

ヨーロッパ諸国はそういう情報を国民に公開し、オープンな議論に基づいて決めています。日本はオープンな議論がない中で、どうするのか、結果だけを求めています。

医療にかかるべき時にかかれるようにする。それが医療ひっ迫がないということです。そこのギリギリのラインは最低限確保しなければいけない。

亡くなる人は必ず出ます。ただし、医療を提供しても亡くなったのか、医療を提供できなかったから亡くなったのか、では大きな差があります。医療ひっ迫が起きないようにしながら、社会を回そうとする。その絶妙なバランスを取ろうとしているのです。

弱者切り捨てはしない、という原則は掲げておかなければいけません。しかし、誰も死なない社会とは違うのです。バランスを探ることが必要です。それが私たちの生きている社会です。

医学的にベストでなくても、国民が選ぶベストを支える

僕は医師ですから、患者さんにがんがあった場合、手術をしたら生存率はこれぐらい、抗がん剤治療をすればこれぐらい、放射線治療をすればこれぐらい、と情報を示します。その上で、「医学的に確率が高いのは手術です」などと勧めます。

でも、患者さんの立場からは、「今、私は手術するわけにはいかない。私は中小企業の社長で、今お休みを取ったら資金繰りができなくなり、社員とその家族が路頭に迷います」と言うかもしれません。

その上で「通院でできる治療がいい」と求められたら、放射線治療か抗がん剤にするかもしれません。ただし生存率は下がる。

医学的に言うなら、その患者さんの選択は、第2選択であったり、第3選択であったりするでしょう。

でも患者さんという治療の主役からすれば、自分の生活を考えて選んだ治療の方が、選択として正しいものになります。

医学的な正しさが全てではなく、この人の生活や経済、命を一体として考えた時に、医学的には第3選択のものが選ばれることもあります。それは選択としてありだと思います。

その時に、医療者はヘソを曲げることがあってはいけません。「なんだよ。一番生存率が上がるいい治療を勧めたのに、勝手にしろ」なんて言いません。その人が第3選択をしたならば、それを支えるためにベストの医療を提供するのが医療者です。

このがん治療を、コロナと社会に置き換えて考えているのが、今回の提言です。

——ただ、その比喩で言えば、今回の提言は、主治医ががん患者に最初から第3選択を示しているように見えます。例えば、SNSではコロナの現場で働く医療者が、「元栓が止まっていない漏水なのだが、止めないという理解でいいのか?」という比喩で、感染者を減らす根本的な対策を打ち出さないことを批判しています。

オミクロンで「元栓」って何でしょうか? 日本ではロックダウンできるんですか? もしできたとしても、別の意味で多くの人が死ぬかもしれません。

オミクロンで人類とウイルスとの関係は変わりました。ものすごい感染力になり、ちょっとやそっとでは止められません。そこを前提とした提言です。社会経済を止めたら感染拡大が止まると思っている医療者はほとんどいないと思います。

(続く)

【阿南英明(あなん・ひであき)】神奈川県理事(医療危機対策担当)/医療危機対策統括官、藤沢市民病院副院長、東京医科歯科大学医学部臨床教授

新潟大学卒。横浜市立大学救命救急センター、藤沢市民病院救命救急センター長・救急科部長などを経て、2019年、藤沢市民病院副院長。20年、神奈川県健康医療局医療危機対策統括官。21年、神奈川県理事(医療危機対策担当)。

2021年より、厚労省新型コロナウイルス感染症アドバイザリーボード構成員。