- 部屋探しの無駄を排除、おとり物件を削減する仕組みも構築

- デジタル化で仲介業者の働き方の変える——「物件登録作業」も必要なしに

- 事業者向けのSaaSや売買物件の掲載など新たな試みも

PCからスマホブラウザ、そしてスマホアプリへーー。デバイスシフトを含むデジタル化の加速によって、オンライン上での情報収集や購買行動の形も日に日にアップデートされている。

引っ越しに伴う「部屋探し」も例外ではない。十数年前であれば「SUUMO」や「LIFULL HOMES」といったポータルサイトを使って、PCから物件情報を閲覧するのが主流だった。そこにスマホが登場し、空いた時間を使ってより簡単に部屋を探せるように変わった。近年はアプリ化が進みサービスの使い勝手も向上してきている。

そんな「部屋探しのトレンドの変化」に着目して事業を立ち上げたのが2018年設立のBluAge(ブルーエイジ)だ。

同社が2019年6月にローンチした部屋探しアプリ「カナリー」は約1年で16万件以上のダウンロード、2万件以上の内見依頼を獲得。まだ規模は小さいながら、月あたり約2万件のペースで新規ダウンロード件数も拡大している。

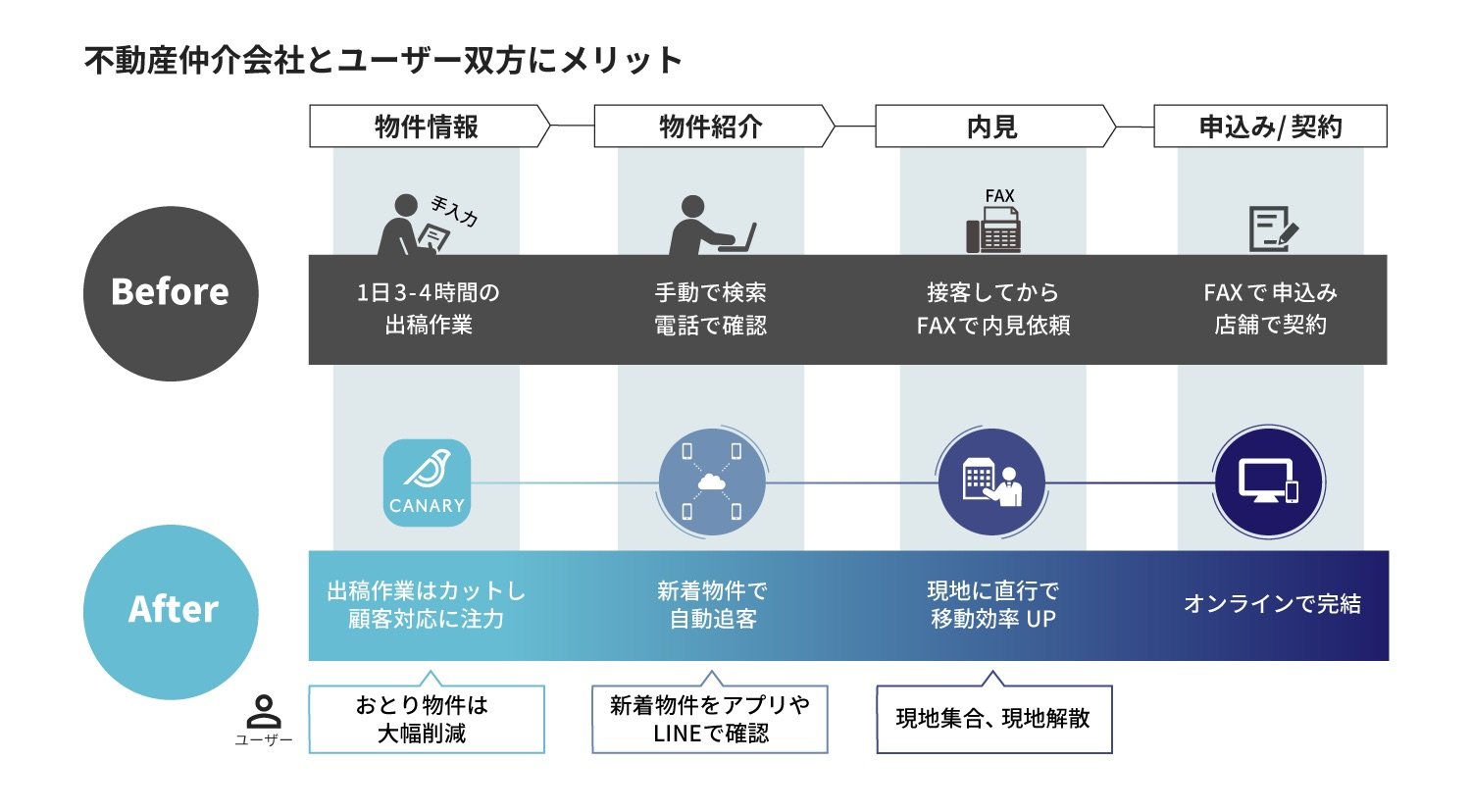

BluAgeが目指しているのは、カナリーを軸とした不動産仲介のDX(デジタルトランスフォーメーション)だ。

同サービスは賃貸物件を探しているユーザーの課題を解決するサービスだが、その裏側では仲介業務をデジタル化して生産性を高める要素もある。事業者の生産性が上がれば、最終的にはユーザーにより多くの価値を還元することにも繋がるという考え方だ。

BluAgeではその構想の実現に向けて、Angel Bridge、東大創業者の会応援ファンド、SMBCベンチャーキャピタル、個人投資家から約3億円の資金調達を実施したことを明らかにした。同社にとっては2018年12月にCoral Capital (旧500 Startups Japan)などから約7000万円を調達して以来のラウンドとなる。

部屋探しの無駄を排除、おとり物件を削減する仕組みも構築

カナリーはアプリ上で物件情報の検索から内見日時の予約までをスムーズにできるサービスだ。

物件の探し方自体は既存のサイトと大きな違いはないが、特徴的なのは希望の内見日時を申請するとエリアや日時などを軸に1人のエージェント(担当者)とマッチングされる点だ。アプリ上でエージェントと日程調整を行うことで、わざわざ店舗へ足を運ばずとも現地集合ですぐに内見ができるような体験を実現している。

これは従来と何が違うのか。たとえばポータルサイトなどを用いていくつか気になる物件の問い合わせをすると、複数の事業者から連絡が届く。そのため同じようなやりとりが各社ごとに発生して手間がかかるし、店舗への来店を求められることもある。中には“おとり物件”を使って来店を促すような悪質な業者も存在する。

このようなストレスを極力減らし、スムーズな部屋探しをサポートするのがカナリーのウリだ。ユーザーは担当エージェントとのみコミュニケーションを取れば良く、そのやり取りも基本的にアプリ上で完結する。内見は現地集合・現地解散。物件契約も好きな場所からテレビ電話で実施できるので、手続きのために来店する必要がない。

またカナリーにはおとり物件や重複物件を削減する仕組みもある。管理会社とのデータベース連携に加え、仲介会社が見ている業者向けのデータベースや関連するウェブサイトなどを参照することで「募集が終了している物件」や「同一物件」、おとりの可能性が高い物件を自動的に排除。最新で正しい物件情報だけを掲載するようにした。

「仲介会社の担当者は自ら管理会社のサイトなどを確認し物件の状況を把握した上で、手動で情報を更新しています。そのやり方ではどうしてもタイムラグが発生してしまうことがあるのですが、カナリーではそれを自動化することですぐに対応できる仕組みを作りました」

「そもそも不動産賃貸に関しては、物件情報はコモディティ化してきています。多くの物件は(「レインズ」と呼ばれる仲介業や向けのデータベースを通じて)どの仲介業者でも仲介できるようにオープンになっていて、そこで差別化するのは難しい。一方で物件情報自体はコモディティ化していても、それを正しく伝えることによって他のサービスにはない体験を作っていくことはできると考えています」(BluAge代表取締役の佐々木拓輝氏)

佐々木氏によるとカナリーの利用者は20〜30代が中心で、特に女性の比率が高い。様々な条件を加味しながら、PCではなくスマホでサクサク部屋探しをしたいという人たちが現在の主要ユーザーだ。

また傾向としては過去に引越し経験のあるユーザーからの反響が良いそう。上述したような「部屋探しにおけるストレス」を実際に痛感したことがあるため、そのストレスが軽減されることを期待してカナリーを選んでいるのだという。

デジタル化で仲介業者の働き方の変える——「物件登録作業」も必要なしに

冒頭でも触れた通り、カナリーには「仲介会社の働き方を変える側面もある」というのが佐々木氏の考えだ。

多くの仲介会社はSUUMOやLIFULL HOMESなどのポータルサイトに広告料を支払って物件情報を載せ、集客をする。この「ポータルサイトへの物件登録作業」が担当者にとって非常に負荷の高い業務となっていて、1日に数時間かかることも珍しくないという。

カナリーの場合ではそもそも入稿作業自体が発生しない。管理会社などのデータベースと連携することでサイトへの物件登録作業が自動化されているので、 担当者が手動でやる必要がないわけだ。

また同サービスでは独自のCRM(顧客情報管理ツール)を活用しながら、従来は店舗で直接行なっていた接客や電話でのやり取りをデジタル化している。そのため担当者は店舗に縛られることなく、働く場所や時間を柔軟に調整できるようにもなる。

佐々木氏の話では、以前から業界内でも現在の働き方に対して課題感を持つ企業が増えていたそう。入稿作業などが積み重なった結果として労働時間が長くなり、人が辞めていってしまう。一方で新しい人を採用するのはどんどん難しくなる。

そこに新型コロナウイルスの影響が合わさり、さらに変革の必要性に迫られた。

「店舗に訪れて部屋を探すという従来のスタイルではなく、手続きを極力オンラインで進めたいというニーズが増えました。部屋探しの方法が変わると、それを踏まえて仲介の方法も変えていかなければいけません。たとえば実店舗では接客をせず、オンライン上でコミュニケーションを取りながら内見などは現地集合で実施する『無店舗モデル』を試す事業者も少しずつ出てきています」(佐々木氏)

これまでBluAgeでは自社でエージェントを採用し、社内のメンバーでカナリーのユーザーに対応することが多かった。タッグを組む仲介会社のエージェントも参加してはいるものの、その数はまだまだ少ない。

今後事業をスケールさせていく上では、より多くの仲介会社を巻き込んでいく必要がある。そのために、社内で磨いてきたエージェント用のシステムに改良を加え、仲介会社向けのSaaSとして展開していくことも計画している。

佐々木氏によると、すでに複数の仲介業社からカナリーの仕組みについて問い合わせを受けているほか、一部の企業とはテスト版のプロダクトを試しながら要望のヒアリングも進めている段階とのこと。大手ほど課題感が強いそうで、BluAgeが彼らの「仲介業務におけるDX」を支えていくようなイメージだ。

管理会社と仲介会社との間のコミュニケーションも電話やFAXといったアナログなツールが使われていてここにも改善の余地がある。SaaSではそういった業務の効率化も視野に入っているという。

事業者向けのSaaSや売買物件の掲載など新たな試みも

今回調達した資金は開発面の強化と、エージェントを含めた人材採用の強化に用いる。引き続きアプリの改善には注力しつつも、事業者向けのプロダクトや不動産売買に関する新たな取り組みも進めていく予定だ。

売買については7月よりアプリ内において売買物件の情報掲載を始めた。まずはヤフーとの事業提携を通じて「Yahoo!不動産」が扱う約30万件の物件情報を掲載するアグリゲーションサイトのような位置付けでスタート。ゆくゆくは賃貸同様にエージェントをマッチングするモデルを取り入れていく方針だという。

中長期的にエージェントの数が増えていく中で「レビュー」機能がしっかりと機能するようになれば、ユーザーが事前に信頼できるエージェントを判断できるサービスとしての価値も大きくなるだろう。エージェント側の視点では良い顧客体験を提供した人がしっかりと評価されるようになり、新たな顧客を獲得できるという好循環が生まれるかもしれない。

「不動産仲介の領域はまだまだアナログな部分が多く効率化できる余地も十分にあります。これまでは管理業務の負荷が大きかった結果、最終的にユーザーにそのしわよせが行く構造にもなっていました。デジタル化によって現場の担当者をエンパワーし、生産性を高めていくことができれば、それがユーザー体験の向上にも繋がると考えています。まずは今回の資金調達を機にその流れをしっかりと作っていきたいです」(佐々木氏)