この記事は、【横断歩道等で歩行者等を絶対優先する派】の個人的見解です。道交法第1条の目的を遵守し、9割とまらないドライバーがいる現状を改善する考え方で、交通事故防止のために安全に運転しようとするいちドライバーの考え方です。(追記・追記で長くなってしましました。)

信号のない横断歩道で自転車に対して一時停止義務は無い!という人が多すぎるので、理由を聞いたら『自転車は原則軽車両だから』というのが根拠のようです。信号のない横断歩道だろうと【歩行者または自転車】が横断しようとしていたら徐行して停止する派の私が、 『自転車は原則軽車両だから』 とはどういうことか動画にしてYoutubeにアップしたところ、たくさんの賛否コメントをいただき、それに回答するため道交法(以降条文はこのサイトより引用)を何度も読み返すことになりました。

その結果、私の理解も進むことになり、やはり信号のない横断歩道でも横断しようとしている歩行者または自転車がいたら徐行して停止しなくてはいけない。というのは間違いないというのが自分の結論です。

この記事では、法的にどうこうという縛りを取り除き、ディベート大会のテーマとして『信号のない横断歩道を渡ろうとする自転車がいたら、車両は停止する義務があるかどうか』があったら私は迷わず停止義務あり派に付きますよ、という理由を述べていきます。そうしないと、停止義務無し派がうるさいので、そういう体裁で書いていきます。

このページの目次 [隠す]

横断または通行で考える論

この法律の本質を考えてみます。何もない原っぱにA地点からB地点までアスファルトで固めて道路を作ったと想像してください。まだ何もラインも標識も無いまっさらな道路では、[A地点からB地点を目指していない]誰もが自由に道路を横断【交】し、[A地点からB地点を目指している]誰もが自由に道路を通行【通】します。それでは危険なのでルールを制定しましょうというのが道路【交通】法です。

つまり【横断】と【通行】の2つは他の用語よりも2大要素といいますか、【横断】と【通行】という行為自体が大原則であると考えると道路交通法のすべてのつじつまが合います。禁止や制限がされなければ、【横断】と【通行】は当然の行為でいわずもがなということであり、道路交通法でわざわざ制定する必要がないということです。

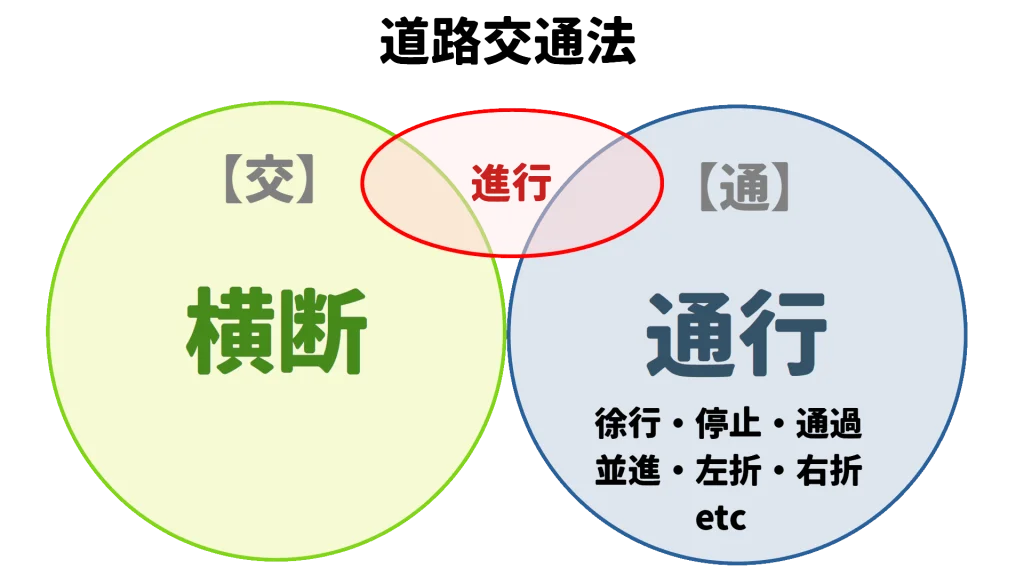

【横断】と【通行】は2者択一であり、そのどちらとも取れる場合は【進行】という表現を使っています。【横断】行為には道路を横切るという行為しかありませんが、【通行】行為には(徐行・停止・通過・並進・左折・右折)など道路を進むにあたり制定する通行方法がいろいろあります。そういうイメージをもって道交法を読むと、理解度が格段にアップします。

というのが私の理論ですが、下図のイメージをもって読み進めると目からウロコで条文を読むことができないでしょうか。

◎「横断歩道を横断する」(歩行者)12条、13条など

◎「歩道や自転車道を横断する」(車両等)17条

◎「横断歩道等のある交差点を通行する」(車両等、原則軽車両の自転車も含む)38条

◎「歩道を通行する」 (歩行者や自転車) 10条、63条の4

◎「自転車横断帯を横断する」(道路を横断する自転車)63条の6

◎「自転車横断帯を進行する」(交差点を通行する自転車)63条の7

×「横断歩道を通行する」というのは、上記 「横断歩道のある交差点を通行する」の略語となります。

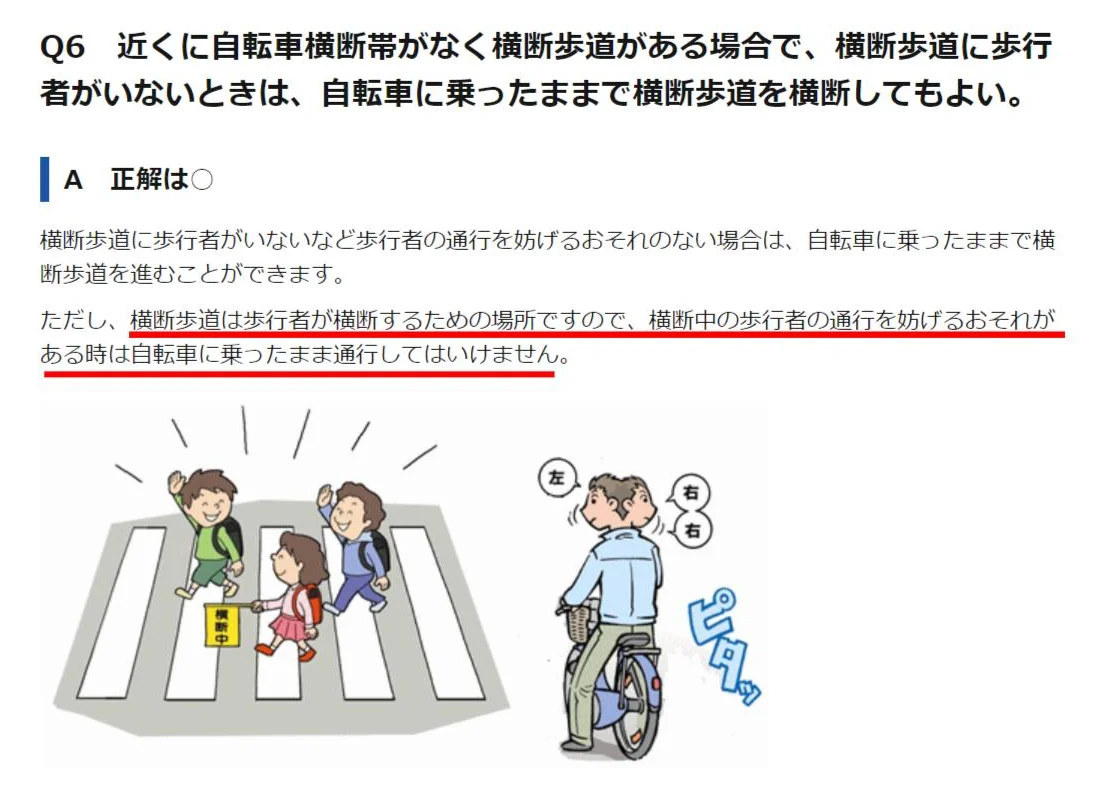

停止義務なし派の心のよりどころである、道交法第2条4項の「横断歩道は歩行者の横断の用に供するための場所」だから、自転車が横断歩道を横断してよいとは書いていないという説ですが、警視庁HPの自転車クイズをみると間違った解釈であることがわかります。

道交法第2条4項で横断歩道は歩行者の横断するための場所であることから、【横断する歩行者】と同じ【横断する自転車】との比較で横断する歩行者のほうが優先になりますというのが警視庁の解説です。

【通行する車両】が道交法第2条4項を持ち出してきて自分が優先であるということにはなりません。横断歩道等では【横断】が【通行】より絶対優先されるというのが道交法第38条であるという考え方です。譲歩優先義務というやつです。

歩行者のルール、自転車のルール、運転者のルールで考える

横断歩道のある交差点では、歩行者、自転車、運転者がそれぞれのルールを守って横断・通行して進行しなければ不慮の事故は防げません。交通ルールでは、お互いが相手のことを「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持つことと、お互いが自分たちのルールを遵守する必要があります。特に横断歩道のある信号機のない交差点では、それが重要になってきます。

警察庁Webサイトでは、横断歩道での交通ルールを【運転者のルール】【歩行者のルール】で分けて説明しています。このページでは【自転車のルール】には一切触れていませんが、【運転者のルール】の中に自転車に対する考え方が書いてあります。

1 運転者のルール

横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。引用元:横断歩道は歩行者優先です|警察庁Webサイト

令和3年春の交通安全運動では、全国重点項目として横断歩道での事故を防ぐため【運転者のルール】【歩行者のルール】【自転車のルール】 で分けてそれぞれの交通ルール遵守のための方針を説明しています。

(1) 運転者の交通ルール遵守の徹底等

ア 交通ルールの遵守と歩行者や他の車両に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って通行する交通マナーの呼び掛け

イ 横断歩道等での歩行者等がないことが明らかな場合を除き直前で停止可能な速度で進行する義務と横断歩道等における歩行者等の優先義務等の遵守による歩行者等の保護の徹底

ウ 運転者に対し,歩行者等の保護意識の徹底を始め,安全に運転しようとする意識及び態度を向上させるための交通安全教育や広報啓発の推進引用元: 令和3年春の全国交通安全運動推進要綱|内閣府

このように、横断歩道のある交差点でのルールを説明するためには 【運転者のルール】【歩行者のルール】【自転車のルール】 のそれぞれの立場で守るルールを説明しなくてはなりません。警察に聞いたらこのように長々と説明されたはずなのに、人に伝えるときは「ざっくり結論だけいうと横断歩道を渡る自転車には停止義務がないってよ!」なんてネットの匿名情報を鵜呑みにしてはいけません。このSNS時代に警察官・弁護士が名乗りをあげて停止義務なし派を公言している人がいない理由を考えましょう。

道交法を読む場合も同じです。道交法第38条に関しては 【運転者のルール】 として車両等が守るべきドライバー目線での条項になっています。【この条において】と前置きして横断歩道又は自転車横断帯を「横断歩道等」といい、歩行者又は自転車を「歩行者等」として書かれています。

運転者にとっては目の前の交差点にあるのが横断歩道なのか自転車横断帯なのか、渡ろうとする人影が歩行者なのか自転車なのか、そんなこと判断する以前に徐行して停止しなさいというのが、道交法第3章第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法(横断歩道等における歩行者等の優先)が定められている第38条であるということです。

第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法

(横断歩道等における歩行者等の優先)

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

信号機のある交差点で考える

歩車分離式信号機

いまは信号のない横断歩道がある交差点だとしても、街が発展して人や車の交通量が増えた場合は信号機を設置することになるかもしれません。最近増えている歩車分離式信号機を設置することになる場合もあるでしょう。

歩車分離式ですので【歩】と【車】が完全に分離されています。歩道を通行し横断歩道を横断する自転車は【歩】側の信号に従い横断歩道を横断します。車道を通行し横断歩道のある交差点を通行する自転車は【車】側の信号に従い横断歩道のある交差点を通行します。理にかなっています。

横断歩道を横断する自転車は第38条で優先されない派の理論でいくと、自転車は歩道の信号が赤のときに車道側の青信号に従い横断歩道を横断していくことになります。自転車専用信号機を別に設置しないと安全性を確保できなくなり、歩車分離式信号機ではなく歩自車分離式信号機でないとおかしいという安全性理論になります。

夜間押しボタン式歩行者用信号機

夜間押しボタン式の信号機で考えてみます。夜間暗い歩道から通行してきた自転車が押しボタン式信号機のボタンを押してよいかどうかで考えると、停止義務あり派は当然ボタンを押して歩道用信号を青にして横断歩道を横断してよいことになります。

停止義務なし派は、自転車はボタンを押さずに通行する車両がいないのを確認して歩行者用信号が赤のまま横断歩道を横断しなければならないことになります。もしくは、横断する意思がありながらボタンを押して意思表示しても通行する車両は押したのが自転車なら無視してよいということでしょうか。

横断中の自転車には10対0の過失になるパターンあり

大分県の弁護士先生の運営するサイトにて、横断中の自転車と車の事故の過失割合(信号機なし)の目安を調べることができます。

横断行為が大前提にあり、横断歩道か自転車横断帯、または横断歩道に自転車横断帯があるかどうかというのは条件のひとつに過ぎないというのがわかります。

さらに、自転車を運転していた人が12歳以下又は65歳以上である場合、横断歩道、自転車横断帯の区別なく自転車0:車100の過失割合が目安となるのがわかります。車の運転者が自転車に乗っている人の年齢を瞬時に言い当てることは不可能ですけど、それでも停止義務なし派を続けるのでしょうか。

自転車には2種類あるという考え方

運転者目線で考えますと、横断歩道の付近で自転車が待っている場合、この2種類の自転車があるというのが私の考え方です。

(1)横断歩道を横断しようとする自転車(第38条で保護義務あり)

(2)横断歩道のある交差点を通行しようとする自転車 (第38条の保護対象外)

ただし(2)の自転車でも横断歩道を横断し始めたら第38条の保護義務が発生します。

(1)と(2)と2種類の自転車があるのは道交法63条の6と7で分けて条文が作られているのと同じ理由です。そこから自転車横断帯を横断歩道に置き換えたらという根拠をもとに導き出しています。

第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

自転車目線で考えると、(3)何も考えていない自転車が加わりその割合が高くなりますが、運転者目線では自転車に乗る人がどういう考えをしているかわからないので2種類となります。

出会い頭の一瞬で運転者が「自転車には優先義務なし!」と我先に進むのはダメですよというのが【停止義務あり派】の主張です。実際の交通の現場では(3)の自転車が大半なので【停止義務なし派】の理論もわからなくはないですが、信号のない横断歩道の付近で自転車が待っていた場合、(1)の自転車だったのか(2)の自転車だったのか、それとも(3)だったのか、それを見極めるためには運転者が徐行して停止して自転車を渡らせてみて初めて判断できるのですよというのが私の結論です。

それを動画にしたのが最初に紹介した動画です。運転者目線の動画です。

横断歩道のある交差点を通行する自転車目線の動画がこちらです。

動画のコメントで【停止義務なし派】の人とのやり取りを通じて、何度も道交法を読み込み、議論をしているうちにこの記事の考えに至りました。ほんとうに【停止義務なし派】のコメント者の方々には感謝しております。

【停止義務なし派】 の人達も法律的に考えるときは停止義務が無いという考えというだけで、実際の運転では横断歩道を横断しようとする歩行者または自転車がいたら徐行して停止する安全意識が高い方々ということがわかりました。

いろいろなパターンでつじつまが合う

信号のない横断歩道がある交差点の場合です。よくあるパターンです。(1)と(2)の自転車のどちらとも可能性があると考えられます。

(1)信号のない横断歩道を横断しようとする自転車(第38条で保護義務あり)

(2)信号のない横断歩道のある交差点を通行しようとする自転車 (第38条の保護対象外)

ただし(2)の自転車でも信号のない横断歩道を横断し始めたら第38条の保護義務が発生します。

交差点ではない道路に信号のない横断歩道がある場合です。これもよくあります。ほぼ歩道を通行している自転車が横断してくるので(1)の自転車がほとんどでしょう。たまに車道を通行している(2)の自転車が待っている可能性もあります。

(1)信号のない横断歩道を横断しようとする自転車(第38条で保護義務あり)

(2)信号のない横断歩道のある道路を通行しようとする自転車 (第38条の保護対象外)

ただし(2)の自転車でも信号のない横断歩道を横断し始めたら第38条の保護義務が発生します。

横断歩道と自転車横断帯が併設されている交差点もまだまだ存在しています。これは道交法38条そのままで通用します。道交法第63条6と7によって(2)交差点を通行しようとする自転車は(1)に含まれます。

(1)横断歩道または自転車横断帯を横断しようとする歩行者または自転車(第38条で保護義務あり)

ここまで書いて気付きましたけど、停止義務なし派の人はこの横断歩道と自転車横断帯が併設されている交差点から思考をスタートさせているというのが分かりました。この交差点が第38条にピッタリ合致するので、ここからあれこれ考えると(横断歩道と歩行者)または(自転車横断帯と自転車)しかないという概念が生まれるようです。30年前はほとんどがこの交差点しかなかったから、それが通用したのかもしれませんが、現在ではこの交差点は少数派です。

自転車横断帯しかない交差点では歩行者はどうなんだ?という場合もつじつまが合います。下画像は天現寺橋交差点ですが(1)はガードレールを乗り越えようとしている又はガードレールを乗り越えてしまっている歩行者が該当します。(2)はガードレールの向こうにいる歩道を通行している歩行者は第38条の保護対象にならないのがわかります。歩行者は頭上の歩道橋を通行すると考えてよいでしょう。

(1)自転車横断帯を横断しようとする歩行者(第38条で保護義務あり)

(2) 自転車横断帯のある交差点を通行しようとする歩行者 (第38条の保護対象外)

ただし(2)の歩行者でも自転車横断帯を横断し始めたら第38条の保護義務が発生します。

自転車横断帯しかない交差点で、ガードレールで歩道と分断されていない構造のところも多いですが、それは運転者の立場で考える事ではなく歩行者が横断ルールを考えることであり、歩行者が横断しないような構造を作るのは道路事業者が考える事というのが、運転者のルールで考える第38条ということです。

自転車横断帯を横断する歩行者は実際にいますから、どちらの考え方がより安全運転になるかという観点で考えたら、どっち派になった方がよいか明白ですね。

歩行者・自転車のすべての動作でも説明できる

歩行者・自転車の立場で考えると、自分がどう考えて行動しているか明確に説明できます。横断歩道の近くに来たら自分が今どの状態にいるのか考えながら通行・横断をしてみてください。安全な交差点の渡り方をしようと思えるはずです。

歩道または路側帯の歩行者が交差点を渡る場合

歩道または路側帯を通行する⇒横断歩道のある交差点を通行しようと考える⇒横断歩道を横断しようとする⇒横断歩道を横断する⇒ 歩道または路側帯を通行する。

歩道または路側帯を通行する⇒自転車横断帯しかない交差点を通行しようと考える⇒そういう交差点には歩道橋があるのでそこを通行しようと考える⇒歩道橋を進行する⇒ 歩道または路側帯を通行する 。

歩道から自転車で交差点を渡る場合

歩道を通行する⇒横断歩道のある交差点を通行しようと考える⇒横断歩道を横断しようとする⇒横断歩道を横断する⇒ 歩道を通行する。

歩道を通行する⇒自転車横断帯がある交差点を通行しようと考える⇒自転車横断帯を横断しようとする⇒自転車横断帯を横断する⇒ 歩道を通行する 。

車道から自転車で交差点を渡る場合

車道を通行する⇒横断歩道のある交差点を通行しようと考える⇒交差点を通行しようとする⇒交差点を通行する⇒ 車道を通行する。

車道を通行する⇒自転車横断帯がある交差点を通行しようと考える⇒自転車横断帯を進行しようとする⇒自転車横断帯を進行する⇒ 車道を通行する 。

こうやって歩行者や自転車目線で考えると、自分が道交法第38条で保護されるべき場面というのは明確にわかります。上記の『横断しようとする』または『横断する』の文言が含まれる部分が保護対象になる場面です。信号のない横断歩道では『横断しようとする』ときに周りの歩行者と車道の車両が来ていないか安全確認が必要です。信号のある横断歩道では、周りの歩行者との安全確認が必要です。

かたや運転者目線で考えると、歩行者や自転車がいま何を考えているか不明なので『横断歩道等を横断しようとする歩行者等』、『横断歩道等を横断する歩行者等』を保護しなさいよという文言になるというわけです。

そこで議論になる【歩道上で横断歩道を渡ろうと跨ったまま待っている自転車】ですが、自転車に乗る人には明確に横断しようとする意志があるし、運転者目線でも横断歩道を横断しようとしているだろうなと判断できる状態と言えます。そこで【停止義務があると断言する】派になるか、【停止義務はないと断言する】派になるか、事故が起こらない考え方はどっちでしょうか。という観点から私は 【停止義務があると断言する】派 になりますという主張です。

時代考証でも説明できる

停止義務なし派がよく持ち出す、「歩道からつながる自転車横断帯」(横断歩道と自転車横断帯が並んで描かれているやつ)ですが、あれって昭和の終わり頃~平成の中頃くらいに一時的に増加しただけというのをご存じでしょうか。横断歩道横にある自転車横断帯が自転車横断帯の基本だと考えている方が多いですが、あれって道交法が定められてから昭和の真っただ中にはほとんど存在していなかったという事実が古い映像写真などを見るとわかります。

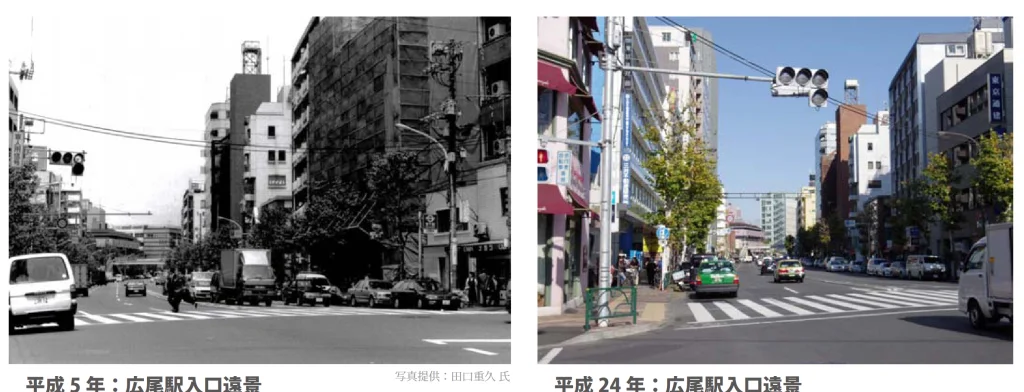

たとえば、こちらの古い街並みがわかる画像をみてみます。

平成5年には広尾駅前の交差点はただの横断歩道だったのが、平成24年には横断歩道横に自転車横断帯のタイプになっているのがわかります。

令和3年の現在では、再びただの横断歩道に戻っています。

もともと自転車は原則軽車両として車道を走るものとしていた昭和中頃から、車の性能があがり交通量も爆発的に増えてきた昭和の終盤にかけて、自転車をぜんぶ歩道に乗り上げさせたら事故も減って安全じゃね?という概念が浸透していた時代がありました。

『交通戦争を生き残るには、自転車をぜんぶ歩道に追いやればいい!』という昭和的考え方から、行政機関である警察が推し進めたのが『歩道からつながる自転車横断帯』の普及です。この頃に免許を取得した人は自転車は歩道を走るべきという考えを持つ人が多い傾向です。まあこのへんは私の勝手な推測ですけど。

平成の中頃から、自転車のスポーツタイプ化や電動アシスト自転車の普及により、今度は歩道を通行する自転車って危なくね?という考えが増えていき、自転車は原則軽車両だから車道が基本でしょと考え方が変わっていったという経緯です。そうなると、歩道からつながる自転車横断帯って変だよね。となって、あれ(歩道をつなぐ自転車横断帯)を撤去する方針にしますと警察庁が出したお達しがコチラです。(2022/2/19修正 :10年の保存期間が過ぎたのでインターネットアーカイブのリンクに変更)

そういう経緯も含めて考えると、歩道を通行する自転車は横断歩道を横断しても全然良しとなり、交差点を通行する車両は横断する自転車を保護しないとねとなり、つまりは横断歩道を横断しようとする自転車も道交法第38条の保護の対象ですね。というのが私の結論です。