BtoBマーケティングの手法大全 – 社内会議で使える79個の施策アイデア

BtoCマーケティングと違い、ノウハウが世の中にあまり出回っていないBtoBマーケティング。

今回の「SAIRU NOTE」では、過去100社以上のプロジェクトに関わる中で、当社が蓄積した79個のBtoBマーケティングの手法やノウハウをご紹介します。

BtoBマーケティングのオンライン化・デジタル化支援はこちら

目次[非表示]

- 1.BtoBマーケティングとは

- 2.BtoCマーケティングとBtoBマーケティングの共通点・違い

- 3.BtoBマーケティングの全体像

- 4.BtoBマーケティングプロセスの優先順位

- 5.オンラインのリード獲得手法

- 5.1.【1】SEO(検索エンジン最適化)

- 5.2.WebサイトやLP(ランディングページ)の改善

- 5.2.1.【2】CV(コンバージョン)ポイントの見直し

- 5.2.2.【3】CV(コンバージョン)導線の見直し

- 5.2.3.【4】KV(キービジュアル)の改善

- 5.2.4.【5】キャッチコピーの改善

- 5.2.5.【6】有名企業やターゲットに近しい企業の事例追加

- 5.2.6.【7】EFO(入力フォーム最適化)

- 5.2.7.【8】チャットツールの導入

- 5.3.広告出稿

- 5.3.1.【9】リスティング広告(検索連動型広告)

- 5.3.2.【10】ディスプレイ広告

- 5.3.3.【11】Facebook広告

- 5.3.4.【12】Instagram広告

- 5.3.5.【13】Twitter広告

- 5.3.6.【14】Wantedly People Ads

- 5.3.7.【15】Eight Ads

- 5.4.SNS運用

- 5.4.1.【16】公式アカウント

- 5.4.2.【17】個人アカウント

- 5.4.3.【18】代表

- 5.4.4.【19】インフルエンサー社員

- 5.5.【20】ブログ執筆

- 5.6.外部メディア

- 5.6.1.【21】外部メディアへの寄稿

- 5.6.2.【22】外部メディアへの広告出稿

- 5.7.【23】導入事例(成功事例)の作成

- 5.8.【24】ホワイトペーパー作成(お役立ち資料作成)

- 5.9.【25】プレスリリース配信

- 5.10.【26】メールDM(フォームDM)

- 6.オフラインのリード獲得手法

- 6.1.【27】展示会出展

- 6.2.【28】カンファレンス開催

- 6.3.【29】カンファレンス/イベントのスポンサード

- 6.4.セミナー開催

- 6.4.1.【30】製品説明セミナー

- 6.4.2.【31】顧客登壇セミナー

- 6.4.3.【32】ノウハウ共有セミナー

- 6.4.4.【33】共催セミナー

- 6.5.DM送付

- 6.5.1.【34】パンフレット

- 6.6.【35】手紙(CxOレター)

- 6.7.【36】紹介

- 6.7.1.【37】顧客経由の紹介

- 6.7.2.【38】株主・アドバイザー経由の紹介

- 6.7.3.【39】インフルエンサー社員経由の紹介

- 6.7.4.【40】パートナー企業経由の紹介

- 6.8.【41】書籍出版

- 6.9.【42】イベント/セミナーの登壇

- 6.10.【43】テレアポ

- 6.11.【44】飛び込み営業

- 6.12.【45】マス広告

- 6.12.1.【46】テレビCM

- 6.12.2.【47】交通広告

- 6.12.3.【48】業界紙への広告出稿

- 7.リード育成/リードナーチャリング

- 7.1.メールマーケティング

- 7.1.1.【49】メルマガ配信

- 7.1.2.【50】ステップメール配信

- 7.2.【50】セミナー開催

- 7.3.【52】紙DM送付

- 7.4.【53】リマーケティング/リターゲティング広告

- 7.5.【54】MA(マーケティングオートメーション)ツールの導入

- 8.商談獲得

- 8.1.【55】インサイドセールス部隊の立ち上げ

- 8.2.【56】リードに5分以内に架電

- 8.3.【57】6回以上のフォローコール

- 8.4.【58】失注顧客に対する定期的なフォローアップ

- 8.5.【59】SFA導入

- 9.商談数の最大化

- 9.1.【60】アポ時間を30分で設定

- 9.2.【61】コアタイム(10:00-17:00)に社内会議を入れない

- 9.3.【62】フィールドセールスとインサイドセールスを分業

- 9.4.【63】片道1時間以上かかるアポに行かない

- 9.5.【64】提案資料、見積書のフォーマット化

- 9.6.【65】事前に電話やメールで、クライアントの課題をヒアリング

- 9.7.【66】オンライン商談の活用

- 10.受注率の最大化

- 10.1.【67】競合との比較表を作成

- 10.2.【68】提案/見積書の提出期間を短縮

- 10.3.【69】納品物、ツールの管理画面を明示

- 10.4.【70】会社のストーリー、思想を伝える

- 10.5.【71】受注企業の傾向分析

- 10.6.【72】失注要因の分析

- 10.7.【73】営業ロープレを定期開催

- 11.企画に煮詰まったら

- 11.1.【74】ユーザーテストの実施

- 11.2.【75】ユーザーインタビューの実施

- 11.3.【76】他社のマーケターに相談

- 11.4.【77】外部アドバイザー/コンサルタントに相談

- 11.5.【78】業界No.1の会社を分析

- 11.6.【79】ターゲットが同じ別業界の会社を分析

BtoBマーケティングとは

そもそも、BtoBマーケティングとは何か。この問いに対して、人/会社によってさまざまな回答がありますが、当社では「BtoBマーケティングとは、選ばれる仕組みづくりをすること」と考えています。

- 知ってもらう

- 覚えてもらう

- 欲しいと思ってもらう

- その時に、声をかけてもらう

- 名指しで選んでもらう

- もしくは、競合に比べて、自社を選んでもらう

など、見込み客から選ばれ続ける状態を作るために製品・サービスの改善やプロモーション活動を行います。

BtoCマーケティングとBtoBマーケティングの共通点・違い

BtoCマーケティングとBtoBマーケティングでは、共通点も違いもあります。

まず共通点ですが、BtoCとBtoBマーケティングでは、成果を出すための重要ポイントの一部が重なります。

例えば、「ターゲット顧客を知ること」はBtoCとBtoB問わず重要です。具体的には、顧客と同等の立場に立つべく自社/クライアントの商品を買ってみる、顧客が集まる場所で顧客を観察する、見込み客に営業する…。

このような活動を通して、顧客を知ることで「何に安心感、もしくは不安を覚えるか」「顧客に選ばれない理由」などの推測が可能です。顧客インサイトを掴めているか否かが成果を変えます。

次に両者の違いですが、BtoCの場合の購買目的は「所有、体験、課題解決」などありますが、BtoBの場合、一貫して購買目的は「課題解決である」ことです。

だからこそ、顧客に買ってもらうためには、顧客が自社製品を選ぶ理由(当社では「売れるロジック」と表現しています)が必要になります。

「売れるロジック」では、顧客が抱える課題に対して自社であればどう解決できるかをロジカルに説明する一連のストーリーを作ります。

「売れるロジック」は例えば、営業資料、サービス紹介資料、製品サイト/LP、広告クリエイティブの内容を考える際に活用できます。

当社の支援が支援したクライアントで、下記のような事例もあります。

- 課題

- 営業資料の内容が、自社が伝えたいメッセージが中心となっており、見込み客が気になるポイントとズレが生じていた。結果、商談受注率が低かった

- 当社が実施したこと

- 見込み客へのインタビューや、クライアントのトップ営業の商談に同行し、売れるロジックを策定。営業資料を売れるロジックに沿って組み立て直す

- 成果

- 受注率の向上

- 商談時間の削減(通常1件あたり60分かかっていた商談が30分まで削減)

BtoBマーケティングの全体像

BtoBマーケティング戦略・施策を考えるためには、マーケティング・プロセスごとの現状と目標数値の明確化がおすすめの打ち手です。

当社が把握する限り、各プロセスをきちんと数値化している会社は希少です。これをやり切るだけでも競争優位に繋がるでしょう。

数値に基づいたボトルネックの把握によって、下記のようなケースを防げます。

- ボトルネックが曖昧のまま手当たり次第に、施策を実行する

- 改善インパクトのない施策にリソースを割く

当社では、マーケティング組織を立ち上げたばかりのBtoB企業向けに、社内でKPIを管理する際に使えるシートを公開しています。ぜひご活用ください。

※参考:BtoBマーケティングのKPI管理シート。予算管理・販売プロセス・アクセス解析・広告データまで

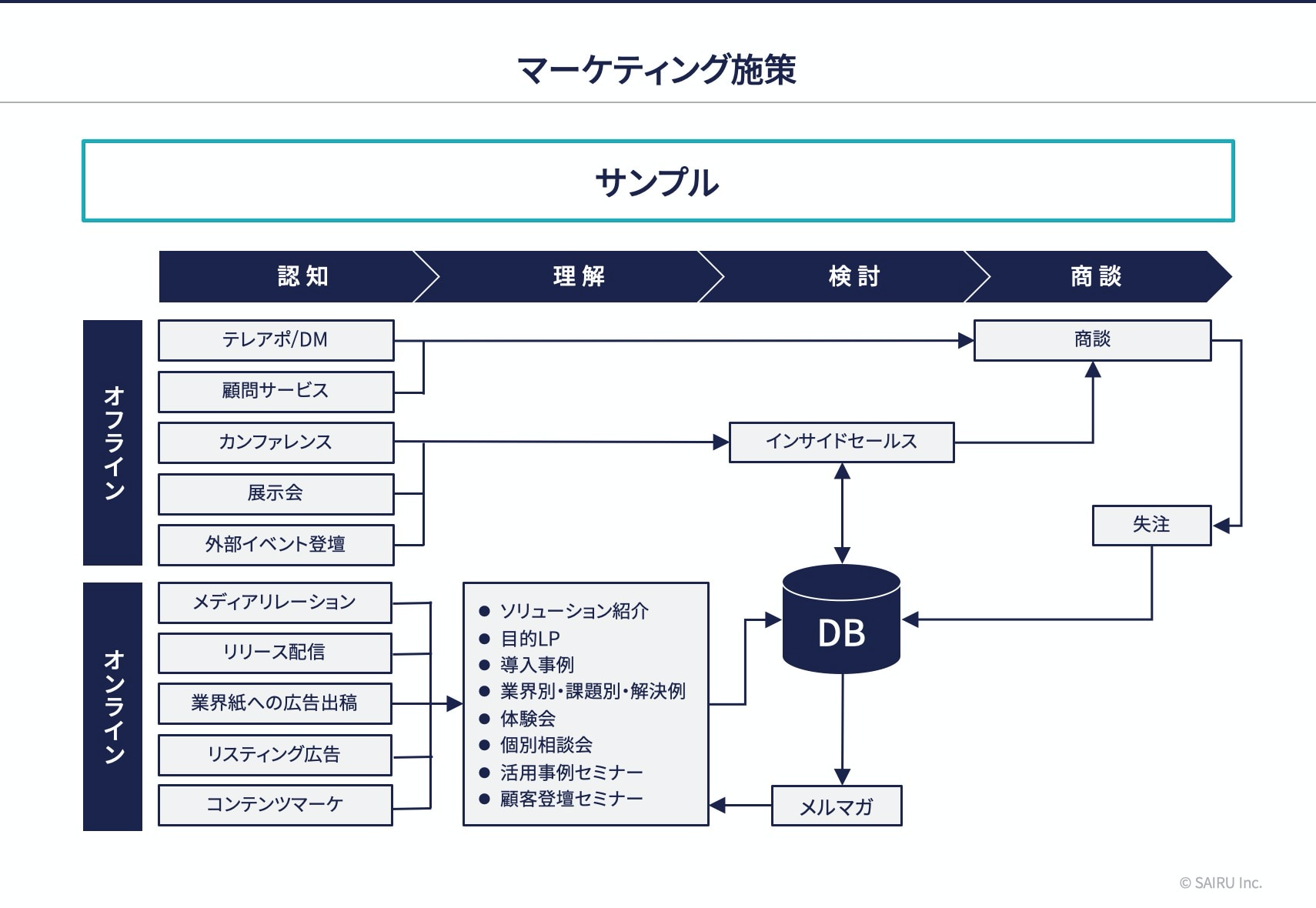

上記は認知獲得から、商談獲得までの流れを示したマーケティング施策の全体像です。

実務面では、より詳細なルール設計や内容を考える必要がありますが、チーム内の情報共有・認識すり合わせのためにも、実施中/実施予定の施策を上記にマッピングして整理してみましょう。

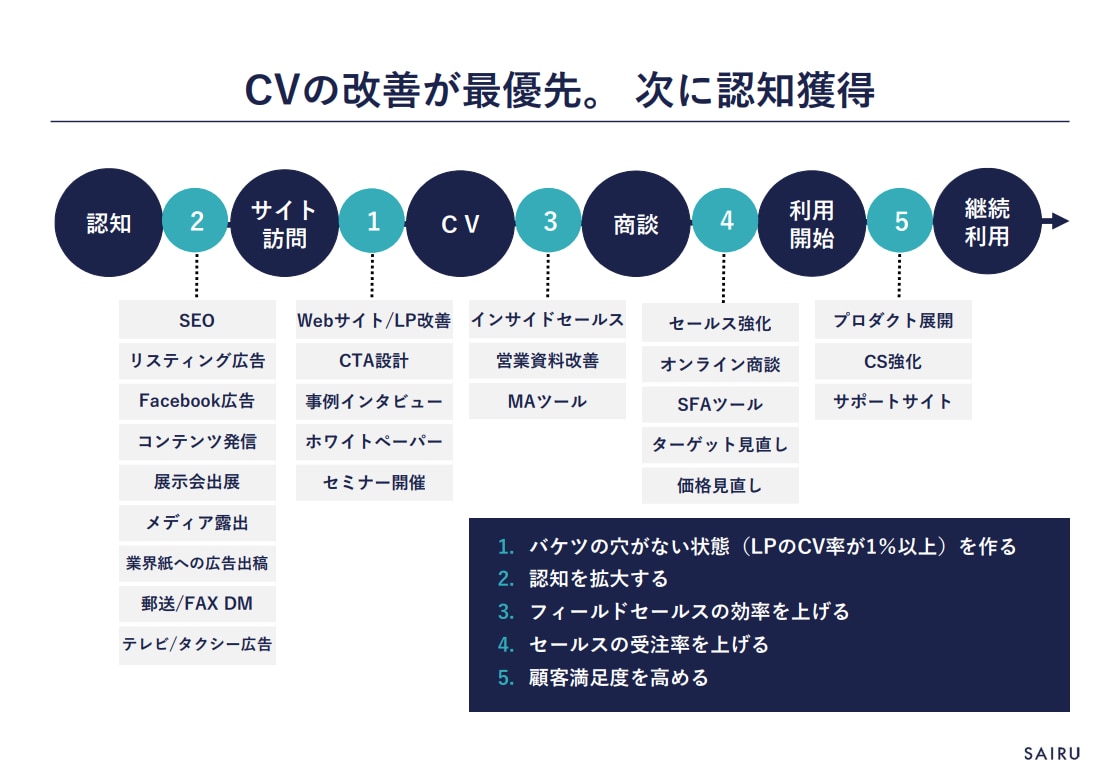

BtoBマーケティングプロセスの優先順位

「BtoBマーケティングを強化したいが、何から始めれば良いか分からない」

上記のような課題感をお持ちの方はたくさんいらっしゃいます。

当社では、下記図のようにBtoBマーケティングプロセスの優先順位(取り組むべき順番)を考えています。

- CVR(コンバージョンレート)改善

- 認知拡大

- リード獲得後、商談化までの改善

- 商談から受注までの改善

- 受注後の改善

もちろん、事業によって状況やリソースは異なるため例外はありますが、当社が考えるベストプラクティスが上記の優先順位となります。

よくある失敗は、「とりあえず認知拡大をしようとして、サイトに誘導する広告を出稿したものの、CVに全くつながらない」といったケースです。

この場合、そもそも商材がよくない可能性も検討すべきですが、サイトのCVR改善が0.5%〜2%(コンバージョン数/セッション数)未満であれば、先にCVR改善に取り組むべきです。その上で、認知拡大施策を実行しましょう。

詳細は、下記記事をご覧ください。BtoB企業がオンラインマーケティングを取り組む上で、どんな順番で、何を実施すべきか、よくある失敗例を紹介しています。

※参考:BtoB企業向け オンラインマーケティングはじめの一歩

オンラインのリード獲得手法

【1】SEO(検索エンジン最適化)

見込み客が情報や製品・サービスを探す際に、貴社のサイトが検索結果の上位に表示されるのはたいへん重要なポイント。BtoB企業がSEOに取り組むべきか否かを判断する指標は、「検索クエリ×受注単価」です。

仮に商材へつながるキーワードの検索ボリュームが月に50程度だとしても、1案件の受注単価が5,000万円、商談受注率が10%の場合、単純に考えれば「ひとつの問い合わせに500万円の価値がある」ということ。この場合、間違いなくSEOに取り組むべきであるといえるでしょう。良質なコンテンツを作り、検索結果の1位を狙うためにSEOへ投資するだけの価値があります。

※参考:SEOに投資すべきか否か

また、BtoBマーケティングでのSEOの方針は、ビジネスモデルとウェブサイトの目的によって取るべき戦略が変わります。

詳細はこちらの記事([寄稿]事例でわかる、BtoBサイトのSEO戦略)をご覧ください。

ビジネスモデル |

Webサイトの目的 (参考企業) |

戦略 |

|

単品ソフトウェア

販売 |

リード獲得

・アディッシュ

・freee

・Sansan

|

製品ページだけだと集客が困難になるのと、CVするキーワードが複数あるため仮想ディレクトリに記事を用意し、CVRを高めるリライトを実施 |

|

アカウント発行

・ジョブカン

|

CVキーワードの広がりがないので、製品名に紐づく単一ワードをTOPで狙う コンテンツは事例を増やし、PRに注力し様々な媒体から被リンクを獲得する |

|

|

・複数商材のメーカ

・研修会社

・コンサルティング会社

|

リード獲得

・キーエンス

|

サービスページ、事例、メディアを用意し継続的にコンテンツを用意 オウンドメディアではなく基礎情報をまとめたサイトを用意してCTAを個別化 |

マッチングメディア |

マッチング創出

・BOXIL

|

掲載クライアントニーズが高く検索数が多いキーワード「勤怠管理システム」「MAツール」などが重要になるため、構造化された記事を用意してリライト |

EC |

購入者獲得

・Monotaro

|

・低品質ページ |

WebサイトやLP(ランディングページ)の改善

これからBtoBマーケティングを始める場合、真っ先に行うべきことはCVR(コンバージョンレート)の改善です。

「集客や認知獲得からやるべきでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、せっかく集客してもWebサイトのコンバージョン率が低く、バケツに穴が空いている状態では意味がありません。その状態で集客しても、見込み顧客を逃してしまい広告費が無駄になります。

まずはWebサイトやLP(ランディングページ)のCVRを改善した上で、集客や認知獲得のステップに移りましょう。

※参考:Webサイト改善に役立つチェックリストとワイヤーフレーム

※参考:BtoB商材のLP(ランディングページ)の標準ワイヤーフレーム

【2】CV(コンバージョン)ポイントの見直し

Webサイト改善において重要度が高いのは、CVポイントの見直しです。

まずサイトのファーストビューに「資料請求」など、ユーザーを次のアクションへ促すためのリンクが分かりやすく配置されているでしょうか?

CVポイントがファーストビューにCVポイントがない場合、できるだけ中央に目立つよう設置しましょう。これだけでサイト経由のCVR改善が期待されます。

また、Webサイト内には数種類のCVポイントを設置しましょう。ユーザーニーズにマッチしたCVポイントがあれば、CVRが上がります。以下のようなCVポイントを追加できないか検討してみましょう。

- 問い合わせ

- 資料請求

- 無料トライアル

- 導入事例集ダウンロード

- お役立ち資料ダウンロード

- 料金表ダウンロード

【3】CV(コンバージョン)導線の見直し

ユーザーが行動しやすいよう、サイト内の導線設計を見直すことも重要です。

たとえばブログ記事の場合、ユーザーは情報収集を目的としていることが多いです。そのため、CVポイントはサービスの問い合わせではなく、お役立ち資料ダウンロードやメルマガ登録がおすすめです。

そのサイトやブログのニーズと文脈に合わせたCVポイントをオファーしましょう。

【4】KV(キービジュアル)の改善

BtoBサイトに訪れるユーザーが本来知りたいことは、「この会社がどんな課題を解決してくれるか?どんな価値を提供してくれるか?」ということです。

よくある失敗例はKVに抽象的なメッセージしか載せていないケース。せっかくユーザーを誘導できても、製品やサービスの内容が一見して伝わらなければ即離脱される恐れがあるのです。

次のアクションへとつなげるため、ユーザーのどんな課題を解決する製品やサービスを提供しているのか、KVで具体的かつ明確なインパクトを与えましょう。

【5】キャッチコピーの改善

Webサイトの第一印象に大きく影響するキャッチコピー。

普段から顧客と接する事業責任者や営業担当者とディスカッションしながら、ターゲット顧客に刺さるキャッチコピーを考えてみましょう。作成したキャッチコピーを実際にターゲット顧客に見てもらい、反応を観察することも有効です。

【6】有名企業やターゲットに近しい企業の事例追加

検討中の商品がどんな企業に導入されているのかは、顧客がもっとも知りたいことのひとつ。BtoBマーケティングにおいて事例作成は重要です。

自社が獲得したいターゲット企業に合わせて、Webサイトに掲載したい事例を既存顧客から選定しましょう。

たとえば大手企業の事例ばかり掲載されていると、それを見た中小企業のユーザーは「自社とは関係ないな…」と離脱しかねません。

また、営業資料に事例があるのにWebサイトには事例が掲載されていないケースがよくありますが、これは非常にもったいないことです。顧客への確認は必須ですが、手間を惜しまず事例掲載依頼をしましょう。

※出典:KAMINASHI(カミナシ) | 現場の安全・品質管理プラットフォーム

【7】EFO(入力フォーム最適化)

たとえユーザーが資料請求や問い合わせなどのフォームに到達したとしても、入力しづらければ、そこで離脱される恐れもあります。

フォームはCVに一番近いページなので、その使い勝手によってCVRは大きく変わります。全体の流入が増えフォーム到達率が高くなるほど、フォーム最適化は重要です。

具体的なフォーム最適化の5つのポイント(※商材により例外あり)

- 郵便番号を項目から削除する

- 住所を項目から削除する

- 確認ページをなくす

- ふりがな(フリガナ)を項目から削除する

- 入力方法を指定しない

せっかくアクションへとつながるCVポイントを設置したのに「フォームへの入力が面倒」などという理由で敬遠されないよう、CVへつなげるためのステップはできる限り無駄を省きましょう。

※参考:BtoBのフォーム最適化:5つのポイント

※参考:EFO(入力フォーム最適化)設計のチェックリスト~入力項目が減っても営業が困らない「全体最適」のポイント

【8】チャットツールの導入

業種・業界によって成果につながるか否か差はありますが、チャットツールを導入することでコンバージョン率が上がります。チャット上でやりとりする中で、ホットリードかコールドリードかなど、見込み度合いの見極めも可能となります。

※出典:Intercom

広告出稿

【9】リスティング広告(検索連動型広告)

リスティング広告とは、検索キーワードに連動して表示される広告のことです。ユーザーは何か知りたいことがあって検索するため、リスティング広告では顕在層のリード獲得が可能です。

リスティング広告を出稿するには、事前に出稿キーワードや広告文などの設定が必要となり、広告掲載有無および掲載順位は広告ランクによって決定されます。広告ランクとは入札単価、オークション時の広告品質、ユーザーが検索に至った背景、広告表示オプションなどにより算出されるものです。

※詳しくはこちら(Google公式ヘルプ|広告ランク)をご覧ください。

キーワードの入稿方法によっては、想定外のキーワードで広告が表示され、無駄なコストが発生することがあります。定期的に検索語句をチェックし、ターゲット外の検索語句があれば除外設定をしましょう。

また、BtoBでリスティング広告を実施する場合、対応できるエリアのみ配信、ビジネスタイムに絞って配信する(深夜や土日の配信を停止する)など、見込客の行動を想定して配信条件を設定することが重要です。これにより無駄なコストが減り、CPAを下げることに繋がります。

※参考:リスティング広告の効果を上げる64のチェックリスト-BtoB事業のGoogle検索広告編

【10】ディスプレイ広告

ディスプレイ広告はWebサイトやアプリ上の広告掲載枠に表示されるバナーや動画広告のことです。リスティング広告とは異なり、ニーズが顕在化していない潜在層向けのアプローチが可能です。さらに、一度Webサイトに訪れたユーザーに再度訪問を促すリターゲティング広告も可能です。

BtoBビジネスにおいては購買までの検討期間が長い傾向にあるため、定期的に接触できるリターゲティング広告は効果的だと考えられます。

成果を出すためには複数パターンのクリエイティブを作って配信し、CPC・クリック数・CPAなど実際の反響をもとに効果の高いものだけを残して低いものは除外することも重要です。

※参考:Googleディスプレイ広告の改善方法がわかるロジックツリー

【11】Facebook広告

Facebook広告はBtoBマーケティングの鉄板施策のひとつです。Facebook広告はユーザーが多くの属性情報を登録しているため、ターゲティング精度が非常に高く、そのぶんCVにつながるユーザーを誘導の段階で絞り込みやすくなります。

また、カスタマーリストを活用したカスタムオーディエンスの機能を活用すれば、既存顧客に類似するオーディエンスに対して広告を配信することができます。

Facebookは情報収集目的で利用する人が多いので、ホワイトペーパーなどお役立ち資料提供画面に誘導する広告の効果が高い傾向にあります。

人手不足などでFacebook広告の自社運用が難しい場合は、信頼できる広告代理店に依頼、あるいは広告運用自動化ツール「Shirofune」を活用しましょう。

※参考:BtoB企業向けFacebook広告のポイント【基礎編】(ポッドキャスト)

※参考:Facebook広告の効果を上げる38のチェックリスト- BtoB企業向け

【12】Instagram広告

Instagram広告もFacebook広告同様に、ターゲティング精度が高い媒体です。Instagram広告は、Facebook広告と同様の管理画面(Facebook広告マネージャ)で広告出稿・運用が可能です。

【13】Twitter広告

Twitterタイムラインなどに表示される広告サービスです。Facebook広告に比べると少ないですが、最近ではBtoB企業においても活用事例が散見されるようになっており、リターゲティングなどに加えて特定のキーワードでツイートした人に対して広告を配信することも可能です。

Facebookと同様、Twitterを利用している人には情報収集モードの人が多いので、ホワイトペーパーなどお役立ち資料に誘導すると効果的です。

※参考:【すぐわかる】Twitter広告のターゲティングの種類と使い方

【14】Wantedly People Ads

ビジネスSNS「Wantedly People(ウォンテッドリーピープル)」の広告サービスです。Wantedly Peopleユーザーの情報を取得することで、名刺情報ならではのターゲティングが可能です。

※参考:Wantedly People

【15】Eight Ads

Sansan株式会社が運営する名刺管理アプリ「Eight(エイト)」の広告サービスです。Wantedly People Adsと同様、名刺データを活用したターゲティングが可能です。

※参考:Eight Ads

SNS運用

【16】公式アカウント

BtoB企業の場合、公式アカウント運用が成功するケースは低いです。SNS特有のユーザーコミュニケーションが企業間では成り立たないことが多いためです。

機能拡充やイベント開催、オウンドメディア更新の告知などに使うのは問題ありませんが、力を入れるべきは、むしろ個人アカウントによる情報発信です。自社の専門領域に関する最新情報やノウハウを継続的に発信しましょう。

【17】個人アカウント

【18】代表

企業代表がSNS発信を積極的におこなう価値は、認知拡大だけでなく新規リード獲得、書籍出版、登壇依頼などの効果が期待できます。

【19】インフルエンサー社員

代表アカウントと同様、所属会社の認知拡大につながることが期待できます。ブログ執筆と同様、ターゲットが興味を持つ情報を継続的に発信し続けることが、再現性の高い成果を出す方法です。

【20】ブログ執筆

ビジネスブログの執筆はサイトへの流入数や新規リード獲得につながります。マーケティング目的であれば、内容は自社の専門領域に関するノウハウ記事がおすすめです。

「どんなキーワードで記事を書くべきか?」と悩む方は、リスティング広告で既にCVが獲得できているキーワードでコンテンツを作成しましょう。

※参考:BtoBで記事コンテンツのSEOを成功させる方法

※参考:【コラム記事作成テンプレート】BtoBオウンドメディアの記事作成を効率化!

外部メディア

自社のみではリーチできない顧客層へのアプローチが可能です。潜在層からの認知拡大や権威性アップ、被リンク獲得によりSEOで優位になるなどの効果が期待できます。

【21】外部メディアへの寄稿

外部メディアへ記事を寄稿する手法です。日頃からブログやSNSで情報発信をおこなって、書き手としての信頼感が蓄積されると、寄稿の依頼が舞い込むことも期待できます。あるいは自身で企画してメディアに提案することも有効です。

【22】外部メディアへの広告出稿

外部メディアへ有料で記事広告やメルマガ広告などを出稿する手法です。記事広告の場合、展示会で印刷物として配布するなど二次利用を意識しましょう。

「どんな内容を書くべきか?」と悩む場合は、顧客の成功事例がおすすめです。ただし、対象となる市場がまだ成長段階にある場合、成功事例よりも基礎的な内容が向いていることもあります。

たとえば、MA(マーケティングオートメーション)ツールが日本にも登場し始めた当初、「MAとは?」といった市場啓蒙目的のコンテンツが散見されました。あまりなじみがない製品やサービスの場合、それがどういったものなのか、利用することでどういったメリットがあるのかなどを分かりやすくまとめたコンテンツは需要が高いです。

【23】導入事例(成功事例)の作成

導入事例のコンテンツは、単なる新規リード獲得のみならず受注率の最大化・認知拡大など、さまざまなメリットがあります。最終意思決定においても重要な判断材料になるため、優先的に実施すべき施策です。

作成すべき導入事例の数については、株式会社WACUL(ワカル)が調査レポートを発表しています。

※参考:SaaSを扱うB2Bサイトにおける事例紹介ページの改善策の提言

※参考:導入事例を制作するための取材許諾の取り方~依頼メール・文書のテンプレート掲載

次に、導入事例で成果を出すポイントを2つ紹介しましょう。

1.ターゲットに合わせた事例作成

ユーザーが実際の事例を確認する上で注目するのは「自社と近い導入事例があるか?」です。ユーザーに自分ゴト化してもらうべく、ターゲット顧客と近い企業の導入事例を作成しましょう。

たとえば、大手企業がターゲットであれば、Webサイトへの掲載事例も大手企業を中心にすべきです。

2.導入後の成果が伝わるタイトルに

記事詳細を読まずとも、事例ページのタイトルだけで製品導入による効果が伝わるようにしましょう。

タイトルは重要キーワードをなるべく先頭にして、効果を数値で表すなど具体性を持たせることがポイントです。抽象的なメッセージをタイトルに使用するのは避けましょう。

導入事例および事例ページの設計は、ベルフェイス株式会社が参考になります。

※出典:導入事例|ベルフェイス株式会社

【24】ホワイトペーパー作成(お役立ち資料作成)

ホワイトペーパー(お役立ち資料)作成は、新規リード獲得の鉄板施策です。お役立ち資料とは、ユーザーが興味を持つ情報を中心に構成された資料です。

製品の周辺テーマや一段上のレイヤーのテーマを扱うことで、現時点では製品に興味がない潜在層のユーザーも含め、新規リード獲得ができます。

ただし、お役立ち資料経由の新規リードは、サービス資料経由の新規リードに比べると商談化率が低い傾向にあります。資料提供後もメールマーケティングやセミナーへの案内などのフォローを継続し、段階を踏んで商談へ引き上げましょう。

※参考:ホワイトペーパーの制作と活用の際に役立つ28のチェックリスト

※参考:お役立ち資料(eBook、ホワイトペーパー)のテンプレートを公開。デザイン発注までの3ステップを解説

お役立ち資料を作成したら、Webサイトに掲載するだけでなく、下記のような取り組みも併せて検討してください。

Facebook広告でお役立ち資料

→新規リード獲得

メールで既存リードにお役立ち資料を配信

→商談獲得(ex.過去失注したリードと再度商談)

展示会やセミナーでお役立ち資料を配布

→興味喚起して商談獲得

※参考:月間500件以上のリードを獲得するマーケターが語ったホワイトペーパー戦略とは

【25】プレスリリース配信

プレスリリース配信は、導入事例の公開や機能拡張、キャンペーンなど自社に関わる情報を外部に公開する広報/PR施策です。PR TIMESのようなプレスリリース・ニュースリリース配信サービスによる拡散と認知拡大が期待できます。

より多くのメディアに取り上げられやすいコンテンツを作成し、一度だけでなく継続的に配信することが重要です。

プレスリリース配信の結果、大手メディアや業界メディアなどに掲載されたとしてもそれだけで満足すべきではありません。掲載された後も、その実績を有効活用することでPR効果をさらに高めることができるのです。

「プレスリリースをメディアに取り上げてもらえない」とお悩みの企業は、下記を参考にしてください。

【26】メールDM(フォームDM)

メールDM(フォームDM)は、企業が公開するメールアドレスやフォーム宛に直接メッセージを送る手法です。自社のことを知らない見込み客にメッセージを送ることになるため、反応率は低めです。

反応率を少しでも高めるDMを作成するためには、以下のような工夫が有効だと考えられます。

- 「あなただけに読んでもらいたい」という特別感を込める

- 結論ファースト

- 顧客にとってのメリットを明確に伝える

メールDMは大量のリストに送らない限り成果が出にくいですが、すべてをマンパワーでおこなう場合、非常に工数を費やします。施策を実施する場合は専門の代行会社に相談するか、ツールの導入を検討しましょう。

オフラインのリード獲得手法

【27】展示会出展

展示会出展は、新規リードを数多く取得するのに効果的な施策です。多くの場合、情報収集段階である潜在層の顧客が多いため、展示会経由の新規リードは商談化率が低い傾向にあります。

展示会のメリットとしては、多数の見込み顧客と直接話ができることや数日で数百〜数千件程度のリードをまとめて獲得できる点です。一方でデメリットとしては、出展可能な展示会に上限数がある点、総計で数百万円〜1,000万円程度の多額の費用がかかる点が挙げられます。

展示会で成果を出すポイントとして以下のような対策が有効です。

- 良い立地にブースを出展

- 案件につながらない顧客に時間を使わない

- ブースの壁に導入企業ロゴを掲載

- 展示会の練習を社内で実施

※参考:展示会で1億以上の受注を作ったBtoBマーケターが語るノウハウとは

※参考:BtoB展示会完全攻略ガイド(SmartHR社の事例付き)

【28】カンファレンス開催

カンファレンス開催は、大手企業攻略に有効な手法です。カンファレンスの主な目的は市場啓蒙や認知拡大、新規リード獲得です。明確なテーマやコンセプトを持って開催することで、特定分野のプロフェッショナルとして外部に権威を示すことができます。

たとえば、自社がDX(デジタルトランスフォーメーション)をテーマにカンファレンスを実施し、その際に大手企業A社の経営層が来場したとしましょう。

そこから数年後、A社が自社内のDX推進を企画した際に、カンファレンスをきっかけに発注先の有力候補として想起されれば成功です。

カンファレンスに限らずイベント施策で重要な点は、短期的効果ではなく、中長期的な効果を評価することです。開催後、即日で受注数が飛躍的に上昇するわけではありません。特に大手企業は稟議プロセスが複雑で時間がかかりがちであるため、受注までのリードタイムが長くなると考えましょう。

カンファレンス開催に関しては、Repro株式会社・伊藤直樹氏の記事(「B2B SaaS企業のカンファレンス主催ことはじめ」)が参考になります。検討中の企業様は参考にしてみてください。

【29】カンファレンス/イベントのスポンサード

カンファレンスやイベントのスポンサードも、大手企業開拓のための常とう手段です。ターゲット顧客が来場する大型イベントのスポンサーになることで、認知拡大やブランドイメージ向上も期待できます。

戦略が見事に成功した例として、MAツールを提供する「株式会社Marketo(マルケト)」の日本法人では、立ち上げ初期においてマーケティング費用の大半をイベントのスポンサードに使用したとのこと。大手競合のMAツールベンダーと同等の存在に見られる狙いがあったそうです。

※参考:B2B SaaSの新・経営論

セミナー開催

セミナー開催は、新規リード獲得やリード育成に効果的で、BtoBマーケティングにおいて、再現性高く成果が得られる鉄板施策のひとつです。企画・集客・フォロー方法については下記をご覧ください。

※参考:BtoBセミナーで成果を上げる企画・集客・フォロー方法

セミナーには、いくつか種類がありますが、大きく分類すると自社セミナーと共催セミナーの2パターンです。

まずは自社セミナーについて紹介します。

【30】製品説明セミナー

自社商材に興味がある顕在層・準顕在層向けのセミナーです。自社製品や、自社製品が解決できる課題について詳細を説明しましょう。なかなか商談に至らないコールドリードにセミナーに来てもらうことで、商談獲得できる役割もあります。

【31】顧客登壇セミナー

実際に製品を利用している顧客(第三者)に登壇してもらい、導入前後の課題や効果を見込み顧客に伝えるセミナーです。既存顧客に協力してもらう必要があるため、実現の難易度は比較的高めですが、製品説明セミナーより具体性かつ信憑性があり、大きな効果が期待できます。

貴重な機会となるため、自社がどうしても契約を獲得したい企業を中心に案内しましょう。

【32】ノウハウ共有セミナー

潜在層向けに、自社のノウハウを共有するセミナーです。新規リード獲得と信頼獲得が主な目的です。

ノウハウ共有セミナーから即、商談に至るケースは少ないため、少人数セミナーに案内したり、製品説明セミナーへ誘導したりしましょう。

【33】共催セミナー

共催セミナーは自社セミナーより集客力が高い傾向にあります。自社と直接競合にならず、ターゲット層が近い会社があれば共催実施を打診してみましょう。

ただし、自社商材にまったく興味のない来場者も一定数あるため、商談化率は自社セミナーより低くなりやすいと考えられます。

また、知名度のある企業と共催セミナーを開催することは、自社ブランドのイメージ向上につながることも期待できます。オンライン商談ツールを提供するベルフェイス株式会社・取締役 西山直樹氏は、 「セミナー開催のポイントは、自分たちだけで最初はやろうとしない、いかに自分たちより有名な会社と組めるのかが重要」だと語っています。

※参考:ベルフェイスのBtoBマーケティング詳細解説|やり切る力が競争優位になる

※参考:共催ウェビナーを開催するメリット・デメリット、注意すべきポイントなどを解説

DM送付

新規顧客や既存リードに対して、製品やセミナーなどを紹介したDM(ダイレクトメール)を送付する手法です。内容としてはパンフレット・手紙など、方法としては郵送・FAXなどがあり、それぞれ期待できる商談化率も異なります。

パンフレットと手紙について詳細に解説しましょう。

【34】パンフレット

BtoB企業の場合、製品購入時の検討期間が長いため「比較検討するために手元に紙の資料を残したい」ニーズがあります。送付したパンフレットをきっかけに商談に至るケースも少なくないかもしれません。

パンフレットの改善施策については、下記が参考になります。

※参考:パンフレットの表紙デザインを変えたら展示会のCVRが11%向上したという話

※参考:PowerPointで作れる!サービス紹介リーフレットのテンプレートを公開

【35】手紙(CxOレター)

手紙施策は大手企業開拓の王道手段です。ターゲット企業の経営層・役員クラスに向け手書きで本人への宛名が書かれた手紙を送ることで、良質な商談の獲得が期待できます。テンプレートのDMに比べて特別感があるため、送付相手に興味を持ってもらいやすいのも特徴です。

手紙施策の実施に際しては、大きく分けると4つステップがあります。

- 企業特定

- キーマン特定

- レター送付

- フォローコール

上記ステップをすべて自社内でおこなうのは想像以上の工数が必要です。

手紙施策で成果を出す具体的なポイントは下記をご覧ください。

※参考:セールスフォースも実践!大手企業とのアポイントを量産するCXO向け手紙施策のノウハウ詳細解説

※参考:大手企業の商談を獲得する、CXOレターの手順と文例フォーマット

【36】紹介

紹介は良質なリード・商談獲得に有効な手段です。BtoCの場合は他者からの紹介、つまり口コミが購買の後押しになることが多いようです。BtoBの場合も、やはり他者からの紹介は大きな後押しになり受注率が高くなる傾向が高めです。

扱う製品の性質によりますが、良い製品であればBtoB商材でも紹介による商談獲得は期待できます。紹介をさらに促進させるために、既存顧客が自社製品を紹介しやすいよう、専用資料の作成やパートナー制度も検討してみましょう。

【37】顧客経由の紹介

既存顧客に直接、ブログ・SNSなどで自社製品を紹介してもらうケースは、実体験がもととなるため、信頼性が高い情報になります。

特に、医療業界であればランチョンセミナー、人事担当者であれば新卒採用のイベントなど、同業他社と交流する場面が多いです。こうした業種や職種においては、顧客からの紹介が製品やサービス認知の重要なチャネルです。

【38】株主・アドバイザー経由の紹介

株主やアドバイザーからの紹介も有力な紹介のルートです。

たとえば、ベンチャーキャピタルが、出資中のスタートアップ企業に対して「特定のおすすめサービス」を紹介するといった例はよくあります。

【39】インフルエンサー社員経由の紹介

強い発信力を持つ社員がインフルエンサーとしてSNSなどを通じて自社の製品やサービスを紹介するケースです。当社でも、社員がTwitter、YouTube、note、ポッドキャストなどを通してBtoBビジネスに関する情報を日頃から発信しています。発信者に情報や相談が集まるため、社員のSNSを通じた案件も発生しています。

【40】パートナー企業経由の紹介

パートナー企業を通じて自社製品を紹介してもらうケースです。自社のみではアプローチが難しい地域への販路拡大などに効果的です。

たとえば「サイボウズ株式会社」は、パートナー企業を通した間接販売による販路拡大・エコシステムの加速に成功し、事業を成長させています。

【41】書籍出版

書籍出版は、自社の認知拡大やブランドイメージの強化につながります。書籍出版を通して、特定領域の専門家というポジションを外部にアピールできるため、Webだけでの情報発信に比べて高い信頼性を獲得できます。

たとえば、戦略コンサルティングファームの「マッキンゼー・アンド・カンパニー」や、「ボストン・コンサルティング・グループ」は書籍や業界レポート、論文を通して、認知拡大やブランドイメージの強化を実現、大手企業の顧客獲得を実現しています。

※参考:BCGが読む 経営の論点2020

【42】イベント/セミナーの登壇

カンファレンスや展示会・セミナーなど、イベントでの登壇は、認知拡大や新規リード獲得に有効です。数十名〜数百名の前で登壇することで権威性も生まれるため、見込み顧客に良いイメージを与えるチャンスです。登壇後の懇親会に参加すれば、対面で顧客と接点を持つことも期待できます。

イベント/セミナーに登壇する方法は3つあります。

- 自社でイベントを主催するパターン

- 外部イベントに招待されるパターン

- 外部イベントに有料で登壇するパターン

3つめは意外と知られていませんが、マーケティング系のイベントであれば「アドテック東京」などがスピーカーを募集しています。

【43】テレアポ

「テレアポは非効率」といわれるケースも多いですが、目的と使い方次第では効果を発揮します。多くの場合、課題が顕在化していない潜在層の顧客に対する営業のため、商談化率はあまり期待できません。しかしながら、情報収集を積極的におこなっていない企業へのアプローチ手段としては有効です。

また、テレアポはスケーラビリティのある施策の代表例です。一営業マンが1日1アポ、ひと月に20のアポを取ると仮定した場合、理論上は追加で100人雇えば毎月2,000件のアポを取れる状態を作ることができます。

他にもスケーラビリティのある施策として、Facebook広告やセミナーなども挙げられます。こうした施策を、BtoBマーケティング施策の主軸として据えると良いでしょう。

詳細は下記を参照ください。

※参考:スケーラビリティのある施策

【44】飛び込み営業

テレアポ同様、飛び込み営業もまた非効率といわれがちです。しかし、中小企業を開拓する上ではいまだに有効なアプローチ手法です。

たとえば、今やあらゆる箇所で見かけるキャッシュレス決済「PayPay」。こちらの営業も、実は飛び込みによる新規開拓が基本ということです。

地方の中小企業や個人商店には、こうした地域密着型の地道な営業がまだまだ好まれる傾向にあります。「PayPay」はまさに対面営業によって地方での拡大を成功に導いた例だと考えられます。

※参考:「PayPay」の営業に1日密着 地方で見たキャッシュレス最前線

【45】マス広告

新聞広告、雑誌広告、テレビCM、ラジオCMなどのマス広告は、潜在層も含めて広くリーチできるため認知拡大や市場啓蒙に有効です。

最近ではテレビCMや交通広告を実施するベンチャー・スタートアップ企業も増えています。Web広告ではリーチできない顧客層へアプローチできますが、Web広告に比べ広告費用が高額となるため、資金に余裕がある場合に実施するのが無難です。

たとえば、シェアNo.1のクラウド人事労務ソフト「SmartHR」は、ジャンル全体の認知が事業成長のキャップ(上限)になっているからと捉え、その打開策としてテレビCMに挑戦したそうです。

【46】テレビCM

テレビCMは幅広い層への認知拡大に有効です。

短期間で多くの人に認知されるという強みがあるため、テレビCMをきっかけに指名検索数のアップも期待できます。さらに商談受注率の向上、受注までのリードタイムの短縮にも一定の効果があります。

テレビCMの活用によって売上アップに成功している例としては、転職サイト「ビズリーチ」などが代表的です。

※参考:BtoBマーケでCM放送を成功させるには?キャズムを超えるビズリーーーチ!の挑戦

【47】交通広告

電車内やタクシーなどで展開される広告です。なかでもタクシー広告は、利用者層、走行エリアが限定されていることから、適切な広告を掲載すれば費用対効果も高いです。

最近ではインターネット広告のようにターゲットを絞れる広告配信サービスもあります。タクシー広告で成果を出すポイントは、下記を参考にしてください。

※参考:タクシー広告でROI130%を達成したBtoBマーケターが語る、タクシー広告の活用法

【48】業界紙への広告出稿

業界紙への広告出稿は、業種や職種をセグメントしつつ潜在層にまでリーチできる手法のひとつです。記事広告、メルマガ広告などさまざまな種類があり、ターゲット読者が限定されているため特定領域での認知拡大に有効です。

記事広告で成果を出すポイントについては下記を参考にしてください。

※参考:記事広告(導入事例)で、成果を出すポイントとは?(ポッドキャスト)

リード育成/リードナーチャリング

メールマーケティング

【49】メルマガ配信

メルマガ配信は、既存リストに対して定期的に接点を持てる施策のひとつです。

展示会やお役立ち資料で獲得したリードは情報収集フェーズの顧客が多いため、すぐに商談化しない傾向があります。そのため、顧客のニーズが顕在化したタイミングで自社製品の想起を促せるよう、メルマガでの継続的なコミュニケーションが有効です。BtoBであれば、週1・2回の配信がおすすめです。

当然、スパム的な営業メール(新製品やセミナーのお知らせ)ばかりでは顧客体験は悪化し、既存リストは枯れていく一方です。

ユーザーにとって有益で役立つ情報を選定して配信するように心がけましょう。

※参考:BtoBのメールマガジンで成果を上げる38のチェックリスト

【50】ステップメール配信

ステップメールは、資料請求やユーザー登録など特定のアクションを起こしたユーザーに対して、あらかじめ設定したコンテンツを段階的に自動配信する施策です。

たとえば、成功事例や使い方などを複数回に分けて発信することで、商談への引き上げや製品への習熟度を上げる効果があります。

※参考:2年で月次売上10倍達成。「formrun」甲斐氏が語る、解約率を改善した3つの取り組み

【50】セミナー開催

セミナーは、リード育成に有効です。お役立ち資料、展示会などで獲得したリードはすぐに商談化する可能性が低いです。そのようなリードにはメルマガ配信でセミナーへ誘導し、顧客にとって有益な情報発信をすることで信頼性を積み上げ、商談へのステップを重ねましょう。

このような考え方を当社では、「階段を設計する」と呼んでいます。戦略や施策を考える上で参考にしてみてください。

また、セミナーの企画・集客・フォロー方法については下記記事をご覧ください。

※参考:BtoBセミナーで成果を上げる企画・集客・フォロー方法

【52】紙DM送付

リード育成を目的にメールマーケティングを行う代わりに、紙のDMを送付する手法もあります。

ある企業では、既存リードに月一回の冊子を会報誌として送付。メールに比べて、紙は捨てられにくい特性を活かし、継続的なコミュニケーション接点の創出に成功しています。

会報誌の中身は事例インタビューや最新トレンドの紹介、業界の先進事例の取材等が多いようです。

【53】リマーケティング/リターゲティング広告

リマーケティング/リターゲティング広告は、一度自社サイトに訪れたユーザーが他サイトを閲覧中に自社広告を表示させる手法です。

多くのBtoB企業サービスの場合、購買検討期間が長くなります。そのため、Webサイトに一度訪れただけでは、すぐにコンバージョンしません。リマーケティング/リターゲティング広告を利用すれば単純に接触が増えるため、自社製品を想起させるきっかけとなりコンバージョン数を増やすことができます。

リスティング広告や通常のディスプレイ広告だけでは期待した成果が得られない場合、リマーケティング/リターゲティング広告を検討してみましょう。

【54】MA(マーケティングオートメーション)ツールの導入

MAツール導入により、商談化率の向上や営業効率アップによる受注数アップなどの効果が期待できます。しかし、MAツールの運用を定着させる段階で失敗する企業が多いため、導入・運用にあたっては注意が必要です。

具体的には、MAツールが高機能すぎて結局使いこなせないなどのケースがあります。導入で解決したい課題や目的を曖昧にせずに、本当に必要かを確認しましょう。

たとえばシナリオメールを送りたいだけであれば、MAツールを導入せずとも、シナリオ配信機能のあるメール配信ツールの導入で十分です。

詳細は下記を参考にしてください。

※参考:MA(マーケティングオートメーション)ツールを有効活用するための60のチェックリスト

※参考:MAツール/CRMとしてHubSpot Marketing Hubを導入・実装・運用するプロセスをフェーズ別に解説

※参考:BtoB企業におすすめのMAシナリオ設定方法【メールサンプル付き】

また、そもそもMAツールを導入すべき企業とそうでない企業があります。下記条件を満たす場合は、MAツールを導入する意義があるでしょう。

- 月1,000件単位のリード供給がある、あるいは既に10,000件程度のリードがある

- 豊富な情報(BANT情報、アクション履歴)が蓄積されている

- 月1本以上のコンテンツ作成ができる体制がある

- インサイドセールスの体制がある

いっぽう、下記のような場合、MAツールを導入してもほとんど意味がありません。

- そもそもリードがない

- 営業組織と連携していない

- コンテンツがない

- クライアントが限定されている

- 市場が縮小していて、顧客数自体が減っているような業態

- 単価が低く、ナーチャリングのフェーズがない商材

詳細は下記の記事をご覧ください。

※参考:MAツールで売上を4倍にしたマーケターが語る、MAツール導入が失敗に終わる6つの条件とは?

商談獲得

【55】インサイドセールス部隊の立ち上げ

インサイドセールスとは、新規や既存のリードに対してメールや架電などでアプローチする内勤型の営業手法です。

リード獲得後、課題感を事前にヒアリングしたり、リードの属性を把握したりすることで「営業にパスすべきか否か」を選定すれば営業効率がアップします。具体的には、フィールドセールスが「往訪したものの、まったく受注見込みがなかった」といった無駄足となるケースを減らすことができます。

※参考:インサイドセールスとは?成果に繋げる113のチェックポイント

【56】リードに5分以内に架電

商談に到達するためには、リード発生後、可能な限り早めのアプローチが有効です。できれば、5分以内がベストでしょう。

5分以内の架電は10分以内の架電に比べ、4倍も見込み客につながりやすいといわれます。ユーザーがアクションを起こしたばかりで、自社サービスに対する印象が強いためです。

営業・マーケティングが強い企業は、展示会やセミナーで獲得したリードに対し、その日のうちにフォローメールを送信、次の日にはコールをしています。商談化率に課題感のある企業は、早めのフォローを試してみましょう。

出典:Fast Reply Time is Key to Sales in the Propane Industry

【57】6回以上のフォローコール

新規リードへの架電時に1回つながらなかっただけで、せっかくのリードを捨てていませんか?

フォローコールは6回以上おこなうとつながる確率が90%を超えます。いっぽうで、初回コールでは30%しかつながらないという調査データもあります。

少なくとも6回以上のフォローコールは必要だと考えましょう。架電対象者が不在の場合は、戻り時間を確認するなど、TODO管理を徹底することが重要です。

※出典:Fast Reply Time is Key to Sales in the Propane Industry

【58】失注顧客に対する定期的なフォローアップ

強い営業組織には、共通する仕組みとして失注顧客をフォローする仕組みがあります。

「他社に流れた」、「来期の実施になった」など、過去に失注した企業も、他社からの乗り換えや経営課題の優先順位が変わり、再度、別の製品やサービス導入を検討する可能性があります。失注顧客に対しても、定期的に根気強くアプローチを実施しましょう。

失注顧客へのフォローアップで成果が出ている事例は下記をご覧ください。

※参考:月間500件以上のリードを獲得するマーケターが語ったホワイトペーパー戦略とは

※出典:成果を出すためにインサイドセールスが活用すべきツールとは?セールスリクエスト・原社長に聞く

【59】SFA導入

営業活動を見える化するには、SFA(セールスフォースオートメーション)による顧客情報の一元管理やフェーズ管理が有効です。

たとえば、リードソースやターゲットごとの商談数・受注数を可視化することで、ボトルネックの把握やデータに基づいた判断ができるようになります。

ただし、SFAの導入および運用の定着は決して簡単ではありません。初期段階での設計と運用リソースの確保がSFA導入・運用定着の鍵を握ります。

詳細は下記を参考にしてください。

※参考:SFA導入から運用定着までに必要なこと(ポッドキャスト)

商談数の最大化

【60】アポ時間を30分で設定

商談獲得や商談に充てる時間を増やすために、場合によっては、商談時間を1時間ではなく30分に設定しましょう。

【61】コアタイム(10:00-17:00)に社内会議を入れない

1日あたりの商談数を増やすために、コアタイム(原則10:00-17:00)には社内会議を入れず、商談獲得や商談に時間を充てましょう。

ただし、業界・業種によってコアタイムとなる時間が異なるため、ターゲットである顧客の行動に合わせる必要があります。

たとえば、製造業の場合、午前7:00〜9:00が商談獲得の狙い目であったというケースもあります。

【62】フィールドセールスとインサイドセールスを分業

フィールドセールスとインサイドセールスを分業することで、営業効率のアップや商談数の最大化が期待できます。

たとえば、下記のように分業している企業が多いです。

- インサイドセールス:リード選定から商談獲得まで実施。獲得した商談をフィールドセールスにパス

- フィールドセールス:商談実施からクロージングまでおこなう

分業によってフェーズごとの数値が可視化されるため、ボトルネックの発見および営業活動の改善が容易になります。

※参考:THE MODEL組織の落とし穴。LTVを踏まえたペルソナ設定の必要性

【63】片道1時間以上かかるアポに行かない

商談数を最大化するために、片道1時間以上かかる商談には極力行かないようにしましょう。あるいは、オンラインを活用して効率化を図ってみてはいかがでしょうか。

遠方への訪問は、大きな取引が見込める場合や、受注確度が高いと判断できる場合のみに限定するなどルールを設けることも良いでしょう。

【64】提案資料、見積書のフォーマット化

提案資料や見積書は、フォーマット化して資料作成時間を削減することができます。事務的作業を簡素化することでリソースが確保でき、商談数を増やしたり、より良い提案を考える時間に充てることができます。

【65】事前に電話やメールで、クライアントの課題をヒアリング

商談時に最適な提案をおこなうためには、新規リードの段階で課題のヒアリングを徹底しておくと良いでしょう。

事前アプローチは、資料請求やお問い合わせなど商談につながるホットリードに対して優先的に実施しましょう。反対に展示会やお役立ち資料ダウンロードなどによるリードは、商談化しづらい傾向があります。コールドリードには定期的にメルマガを配信したり、セミナー案内を送ったりすることで商談へつなげましょう。

また、商談対応のリソースが不足している場合は、フォーム段階でリード選定をおこなうこともおすすめです。たとえば、500万円以上の予算がある案件しか受けないと決めている場合、フォーム段階で予算をヒアリングすることでアプローチすべきか否か判断できます。

【66】オンライン商談の活用

遠方顧客との商談や、既に関係値のある顧客との商談にはオンライン商談の実施を検討しましょう。商談数増加・移動時間の削減など、さまざまなメリットがあります。

もちろん、オンラインでの商談に不安を覚える企業も多くあります。保育業界向けにシステムを提供する「コドモン」もそのひとつでした。

しかし、いざ実践してみたところ、当初の想定と異なりオンラインでも十分に商談が可能になり、結果的に一人当たりの商談数が倍増したそうです。

詳細は下記記事をご覧ください。

※参考:8ヶ月で契約社数倍増!保育業界特化型SaaS「コドモン」がシェアNo.1になったワケ

※参考:オンライン営業/商談大全。導入のコツからツール選定まで

受注率の最大化

【67】競合との比較表を作成

顧客が気にすることを軸に、競合他社との比較表を作成することも受注率をアップさせる手法のひとつです。

自社の強みや弱点を分かりやすく整理することで、顧客の意思決定コストが下がります。とくに顧客から見て他社との違いが分かりにくい商材や、顧客の意思決定が難しく専門性の高い商材の場合に有効です。

自社と競合他社の特徴を整理し、営業資料やWebサイトに掲載することで受注率アップが期待できます。

ただし、信憑性のない比較や不当な比較は法的問題も引き起こしかねないため注意しましょう。

※参考:競合分析テンプレート。項目と方法をBtoB企業向けに解説

※出典:株式会社ROBOT PAYMENT「決済代行サービス比較表」

【68】提案/見積書の提出期間を短縮

信頼獲得のためにも提案書や見積書は迅速に提出しましょう。リードタイムが長期化すると、失注するリスクを伴います。

【69】納品物、ツールの管理画面を明示

納品物のイメージを共有したり、ツールの管理画面のデモンストレーションをおこなったりすることは、顧客の不安解消に役立ちます。導入後の具体的なイメージが分かれば、契約の意思決定もしやすいため、納品物や管理画面は積極的に明示しましょう。

【70】会社のストーリー、思想を伝える

受注率を上げるために、会社のストーリーや思想を伝えてみるのも一手です。

BtoBの場合、商品の購入は論理的におこなわれる傾向があります。ただ、実際のところ「会社のミッションやビジョンに共感しているから」「〇〇さんのいる会社だから信頼できる」といった情緒的理由が決定打になることも十分に起こり得ます。

たとえばサブスクリプション型のSaaSの場合、顧客とSaaSベンダーとの関係は中長期に渡ります。そのため「この会社なら信頼できる」と思ってもらう必要があります。

ただし、提案内容や相手により顧客の気にすることが異なるため、会社のストーリーや思想が刺さらないこともあるためご注意ください。

【71】受注企業の傾向分析

受注企業の傾向を分析することで、自社製品の勝ちパターンが見えてくることもあります。たとえば、受注企業の業界・業種・企業規模などを分析することで、自社製品の導入・定着率の高い市場を見つけることも可能です。

たとえば、これまで業界問わずテレアポを実施していたところから、人材業界の大手企業に特化して手紙を送付して受注獲得を狙うといった判断ができます。

【72】失注要因の分析

営業からのヒアリングをもとに失注要因を分析することで、失注パターンが見えてくることもあります。失注のボトルネックを特定し、対応策を取りましょう。

たとえば、予算面で失注する傾向が強い場合、そもそもターゲットとして狙うべき顧客層ではなかったと判断ができます。この場合、あらかじめ予算を確保できる企業との商談に限定するため、問い合わせ段階でフィルタリングするなどの対応策が有効です。これにより商談数自体が減ったとしても、プロセスでの無駄が省かれ、結果的に受注数・受注率がアップするケースは多いです。

【73】営業ロープレを定期開催

営業担当によるロールプレイングの定期開催は、受注率アップにつながりやすい取り組みのひとつです。トップ営業のセールストーク等を共有したり、新人営業担当の改善点を洗い出したりすることで、営業組織全体のレベルアップを図りましょう。

なお、営業ロープレの際はマーケターも同席することをおすすめします。顧客と普段から接する営業パーソンのロープレを見ることで「どんな表現が顧客に刺さるのか?」「顧客が気にするポイントは何か?」など、顧客に関する貴重な情報を入手できます。たとえば「よくある質問と回答」を用意するなど、その情報をもとにWebサイトの改善点が浮き彫りになる可能性もあります。職種を超えたコミュニケーションを図り、日々のマーケティング活動に活かしてみましょう。

企画に煮詰まったら

【74】ユーザーテストの実施

マーケティング戦略や施策を立案する際、顧客解像度が非常に重要です。顧客解像度とは、顧客のペイン(課題や不安に感じること)やゲイン(嬉しいと感じること)等の理解度です。顧客への理解が低いままでは、見当違いの施策を打ち続けることになりかねないからです。

※参考:顧客解像度を上げるためにやること

ユーザーテストは、顧客解像度を高める上で効果的な施策です。マーケティング戦略や施策の策定に行き詰まったらユーザーテストの実施を検討してみてください。

スポットコンサルの「ビザスク」などを使えば、数万円で見込み顧客から製品やWebサイトへのフィードバックをもらえるため、改善点や新施策の有益なヒントを得ることが可能です。

※参考:ユーザーテストの具体的な進め方

【75】ユーザーインタビューの実施

ユーザーテスト同様、ユーザーインタビューも顧客解像度を上げるために有効です。既存顧客や見込み顧客にインタビューすることで以下のような効果が期待できます。

顧客の課題や購買行動を深掘り

→ペルソナ、売れるロジックの整理

構成段階の営業資料、Webサイトのワイヤーフレームへのフィードバック

→フィードバックをもとに、即修正可能なタイミングで調整

既存顧客へインタビューする場合は、営業同行や事例取材と同時に進行してみましょう。上記が難しい場合は、「ビザスク」を使って見込み顧客にインタビューすることも検討してみてください。

※参考:見込み顧客インタビューの効果を高める26のチェックリスト~ビザスク活用編~

【76】他社のマーケターに相談

マーケターによって得意領域はさまざまです。企画に行き詰まったら、他社のマーケターに相談してみるのも一手です。他社のマーケターからフィードバックをもらうことで、企画のブラッシュアップできます。

【77】外部アドバイザー/コンサルタントに相談

企画に行き詰まった場合、マーケティングに関して高い専門性を持った外部のコンサルタントに相談することも手段のひとつです。

当社では、BtoB企業を専門にマーケティング戦略の策定から、日々の実務まで支援しています。詳細説明をご希望の場合は下記よりお問い合わせください。

【78】業界No.1の会社を分析

IR資料やWebサイトなどあらゆる情報をもとに、業界No.1の会社を分析してみることもおすすめです。ターゲット・課題・ソリューション・ビジネスモデル・施策などは、外部からでも分析可能です。新しい企画のヒントも得られるため、企画が行き詰まった場合はぜひ実施してみましょう。

※参考:もしも私がモチベーションクラウドのマーケティング責任者だったら

たとえば、業界No.1の競合企業を分析したところ、潜在層向けのマーケティング活動が手薄と判断されたとします。そこに勝機を見い出して、潜在層向けの施策を強化し早期から見込み顧客にアプローチするといった、弱点に勝機を見出す戦略も可能になります。

※参考:リード数を30倍に増やした会社が3年間のプロジェクトで取り組んだこと

【79】ターゲットが同じ別業界の会社を分析

ターゲットが同じ別業界の会社のマーケティング施策を分析することも、企画立案の参考になります。

どんなプロダクトも、開始早々は顧客の情報収集源や購買行動の特徴などをよく理解できないのが当然です。そこで、ターゲット層が同じで業種が異なる他社を分析をしましょう。

たとえば貴社のターゲットがホテル業界だとしましょう。同じくホテルをターゲットとする異業種サイトを分析したところ、定期的に少人数の勉強会を開催していることが分かりました。この状況から「ホテルとの契約獲得のためには、少人数制の勉強会が有効な施策かもしれない」といった仮説を立てることができます。

以上、当社では、ここまで紹介してきたような「成果の出るメソッド」を開発・提供しています。本稿では紹介しきれていないメソッドも数多くございます。

営業・マーケティング活動でお困りの方はぜひご相談ください。

- 営業・マーケティング活動のオンライン化/デジタル化をどこから進めたら良いか分からない

- 他社がどのようにオンライン化/デジタル化を進めているか知りたい

- 展示会やセミナー、テレアポができなくなり、商談数・受注数が足りない。挽回策を相談したい

※出典:

※出典: