目次

1. はじめに

2. アプリの画面デザインを考えてみよう

3. SEのAさんの画面デザイン

4. デザイナーのBさんの画面デザイン

5. 二人の画面デザインを比べてみよう

6. SEが覚えておきたい画面デザインの心得6か条

7. 動画あります

8. おわりに

1.はじめに

エンジニアによる、エンジニアのための画面デザイン講座です。

エンジニアの私が、デザインを本気で勉強した結果、デザイナーとエンジニアは、そもそも「思考」が大きく違っているということがわかりました。

今回は「それ」を「デザインに苦手意識のあるエンジニアの方」にも理解してもらいたいと思い、わかりやすくまとめてみました。

2.アプリの画面デザインを考えてみよう

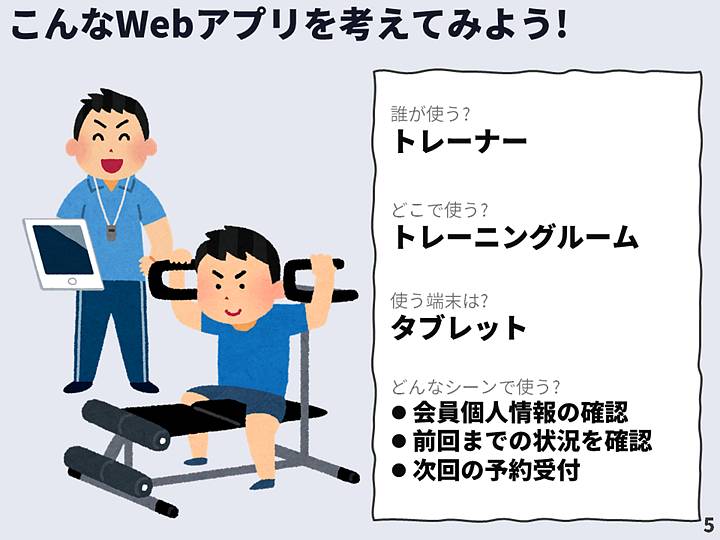

まず、こんなアプリを考えてみてください。

・フィットネストレーナーが使うアプリです。

・トレーニングルームでお客様とお話しながら使います。

・端末はタブレットを使用します。

そして

・会員の個人情報確認

・前回までのトレーニング状況の確認

・次回の予約受付

といったことをします。

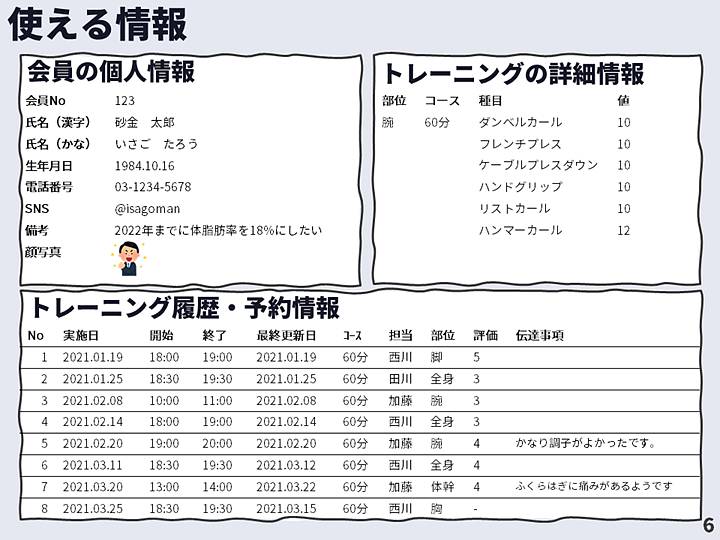

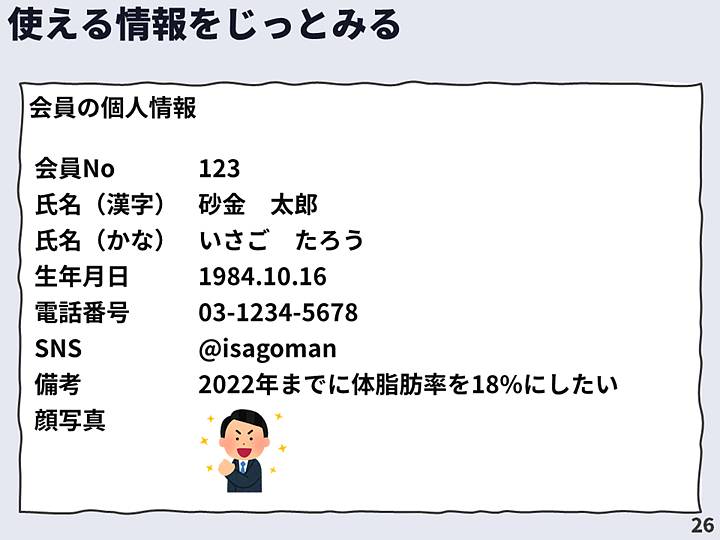

使える情報としては、こんな感じです。

あなたならどう画面デザインをするか、もしお時間があったら考えてみてください。

本記事では、

・SEのAさん

・デザイナーのBさん

の二人が画面デザインをする際の過程を比べながら、その思考の違いを整理してみます。

(※思考の違いを整理した記事ですので、上記の情報しか使えない前提でお願いします。「要件定義をもっとちゃんとしろ」「予算・工数はどのぐらい確保されているのか」「まずはUXからだろ」「デザインはデザイナーにやらせろ」等々…色々とご意見あるのはごもっともですが…話が広がり過ぎてしまうので、ご了承ください。)

3.SEのAさんの画面デザイン

SEのAさんはどのように画面デザインをしたかご紹介します。

Aさんは、入社8年目、とても責任感が強く、きめ細かいところまで気を配れる性格なので先輩や後輩から信頼させている方です。

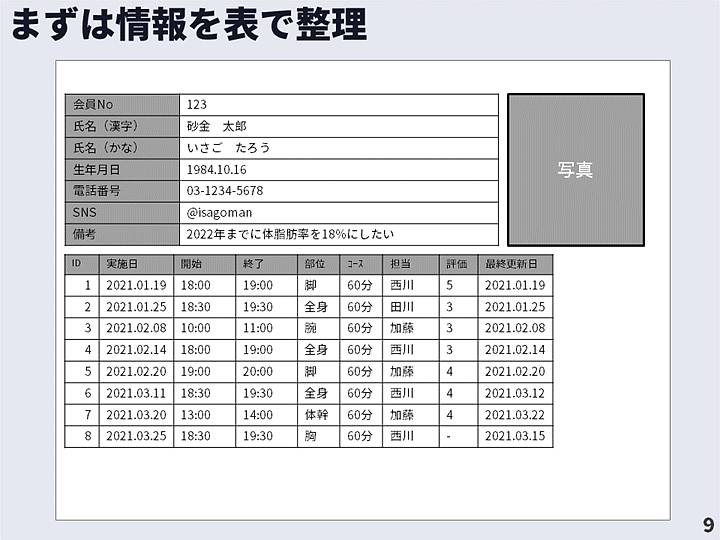

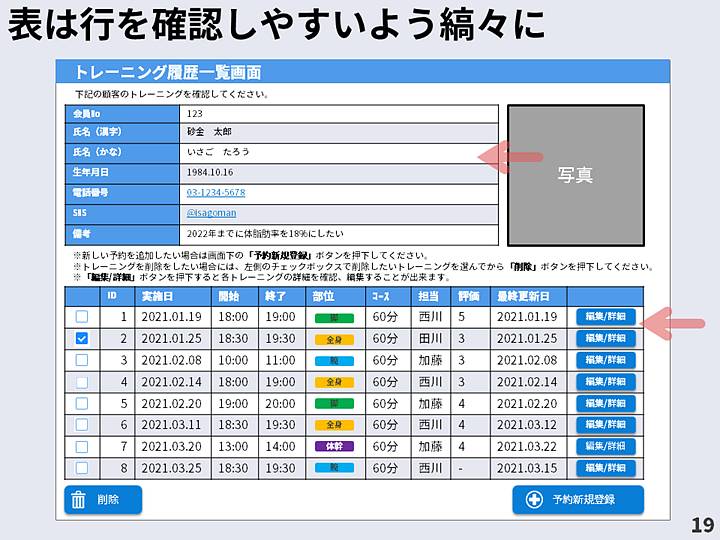

Aさんは、まずこのように、情報を表をつかってきれいに整理しました。

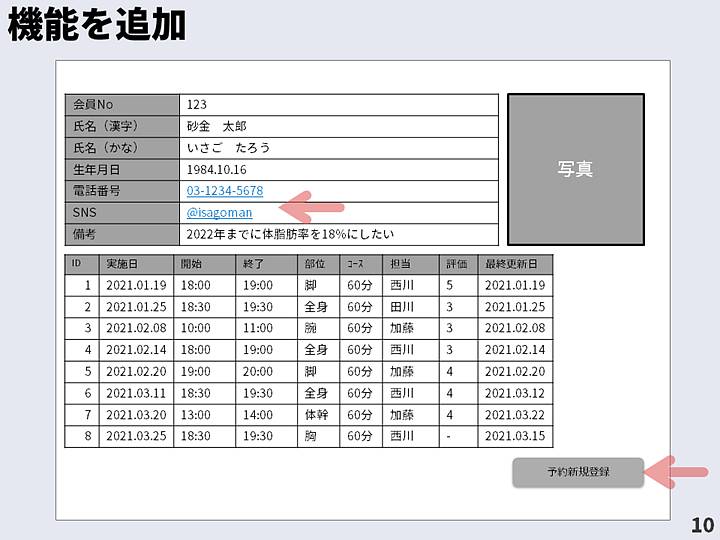

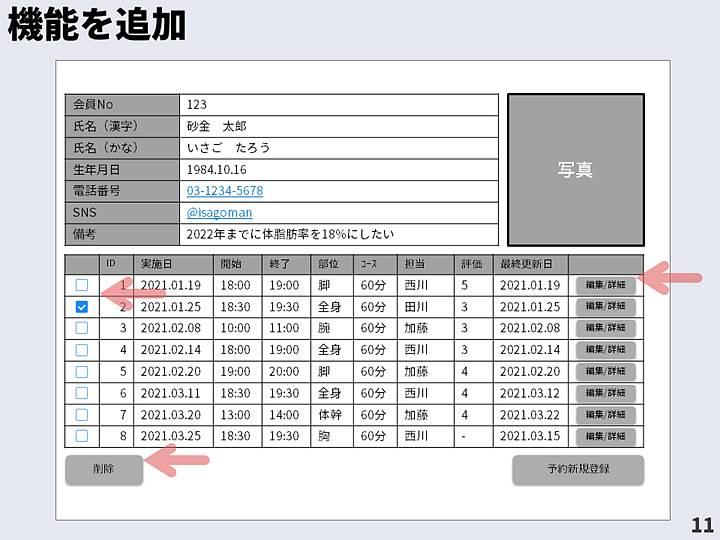

次に、機能を追加します。

「電話番号」「SNS」にリンクを貼り、直接電話したりアクセスしたり出来るようにしました。

そして、新な予約を登録できるように「予約新規登録ボタン」も追加しました。

次は「トレーニング・予約情報」を削除したい場合のための「行を選択するチェックボックス」「削除ボタン」をつけ、そして編集や詳細を確認できるダイアログを表示する「編集/詳細ボタン」を追加しました。

これでだいぶ色々なことが出来るようになりました。

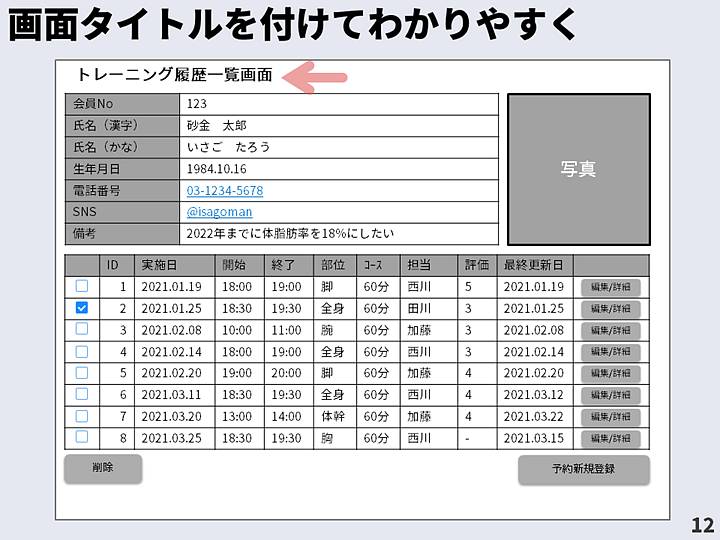

「画面タイトル」も必要だろうと「トレーニング履歴一覧画面」というタイトル名で一番上に大きい文字で入れました。

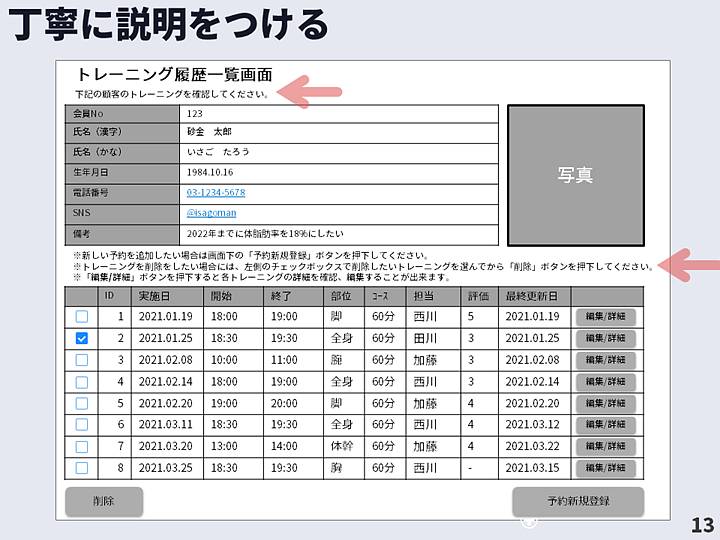

そして、気配りやのAさん、ぬかりがありません。

操作がわからない人が迷わないように、丁寧な説明文を追記しました。

画面の設計がある程度できましたね。これからお楽しみ「画面デザイン」に入ります。

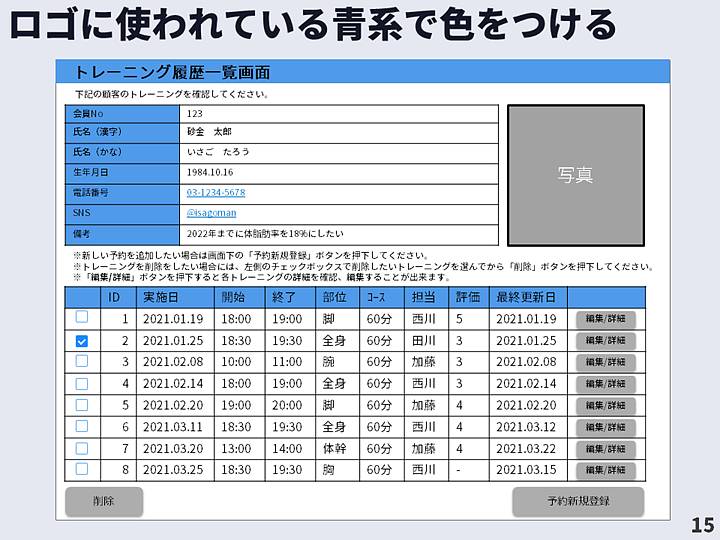

まず、Aさんが最初にしたのは「色がないと寂しい!」と、お客様企業のロゴの青色を使って、ヘッダーや表のタイトル部に色を入れました

だいぶ明るくなってイメージが変わりましたね。

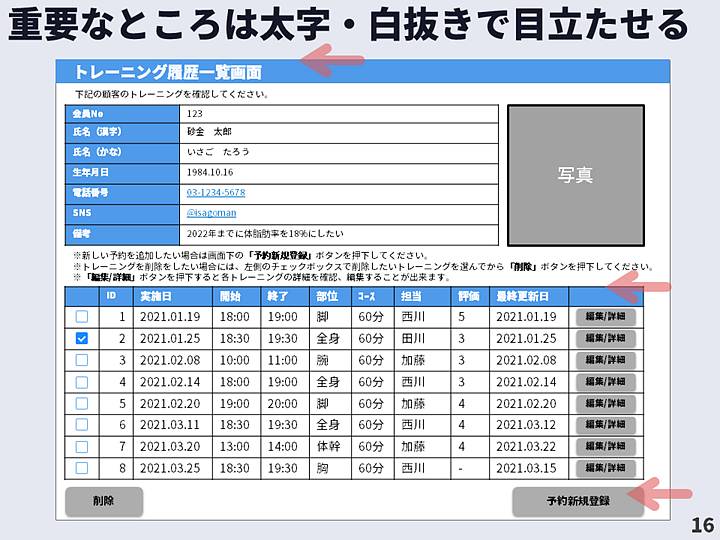

そして、重要なところ「画面タイトル」や「ラベル」「ボタン名」などがより目立つように、太字にしたり、白抜き文字にしてみました。

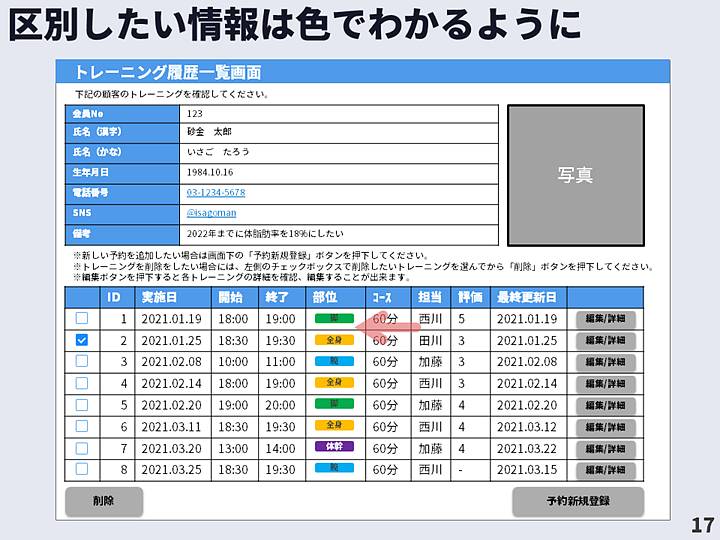

次に「トレーニングする部位」は情報を区別しやすいように、色を変えて表現してみました。

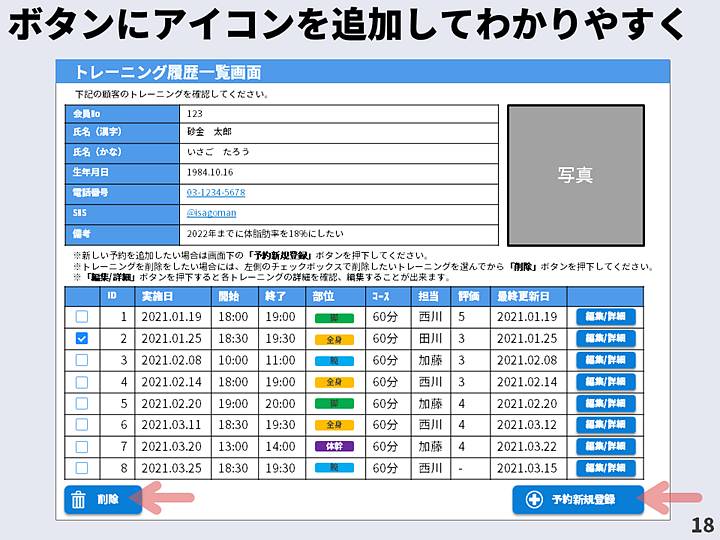

ボタンも青系で統一し、それらしくアイコンを入れてなんのボタンなのかぱっと見でわかるようにしました。

いよいよ最後です。

表の場合行数が多いと前後の情報が区別しにくかったりしますよね。

Aさんはそこにも気を配り「行を縞々にする」というひと手間加えました。

はい。写真を入れて、これで完成です。

どうでしょうか。Aさんの心配りが行き届いた画面が出来上がりました。

みなさんの考えた画面と比べて似ているところ、ありましたか?

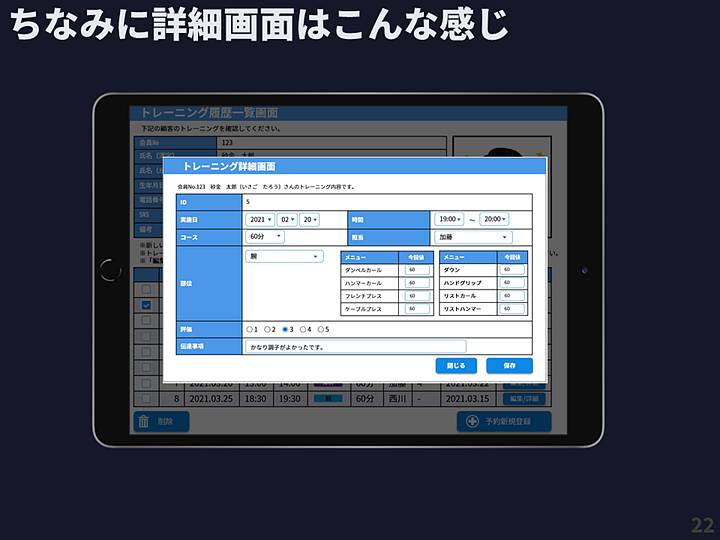

ちなみに、詳細画面はこのような感じになりました。

4.デザイナーのBさんの画面デザイン

一方で、デザイナーのBさんがどのように画面デザインをしたかご紹介します。

Bさんは、まだ新入社員です。それほど経験やスキルはありませんが、とても勉強熱心で先輩からも将来を期待されています。

Bさんは、まずどうしたかといいますと。。。

どのように使われるかをじっくり考えてみました。

・名前を呼ぶから、実は「氏名のよみがな」が重要だよね

・会話の中では「具体的な日時」より「1週間前」「明日」とかの方が理解しやすいくていいよね

・自分ことや身体のことをしっかり知っていてくれると、会員も気持ちよくトレーニングできるだろうな

・次回予約を確実にとりたいから、予約が済んでいるかという情報は目立たたせたい

といった風に、より一歩想像を働かせてイメージを固めていきます。

そして、使える情報をじっーーとみます。

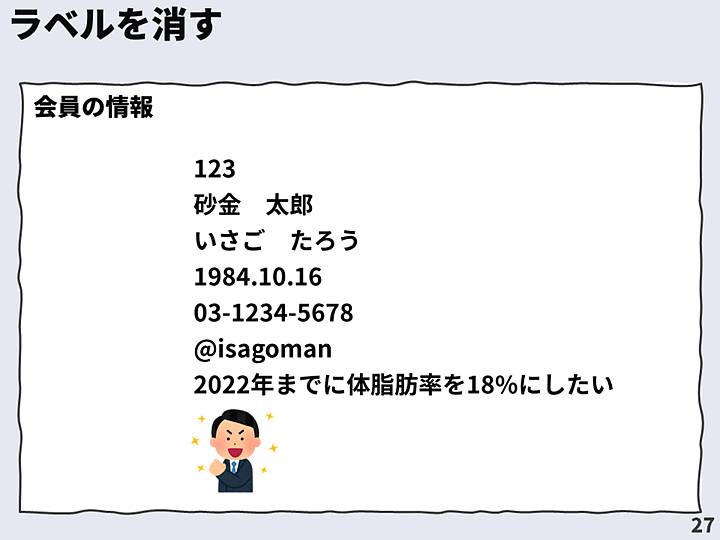

そして、いきなり、ラベルを消してしまいます。大丈夫でしょうか・・・

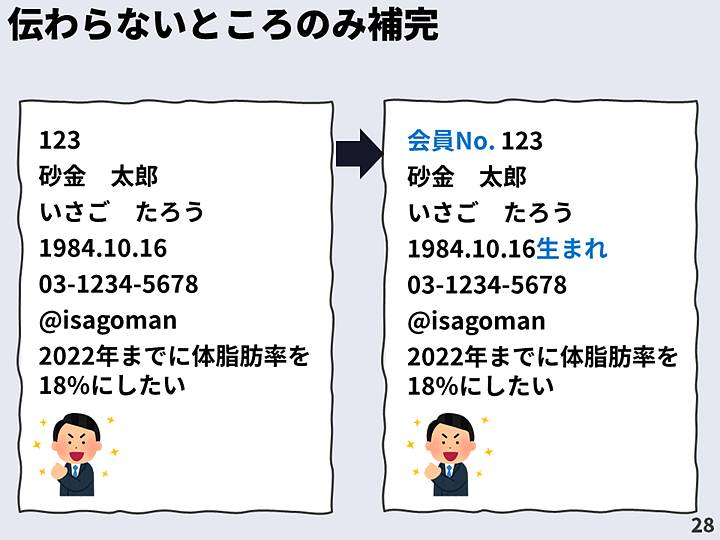

次にBさんがしたこと、それはラベルをとった情報をみて、伝わらないところのみ必要な情報を補完します。

例えば「会員NO」は、流石に「123」だけだとわからないので、「会員No.」というテキストを付加します。

また、「生年月日」は「生まれ」と補足するだけでわかるようになるので、それを追加しました。

他の「氏名」などはラベルがなくても、見れば大体なんの情報なのか理解できるのでそのままにしました。

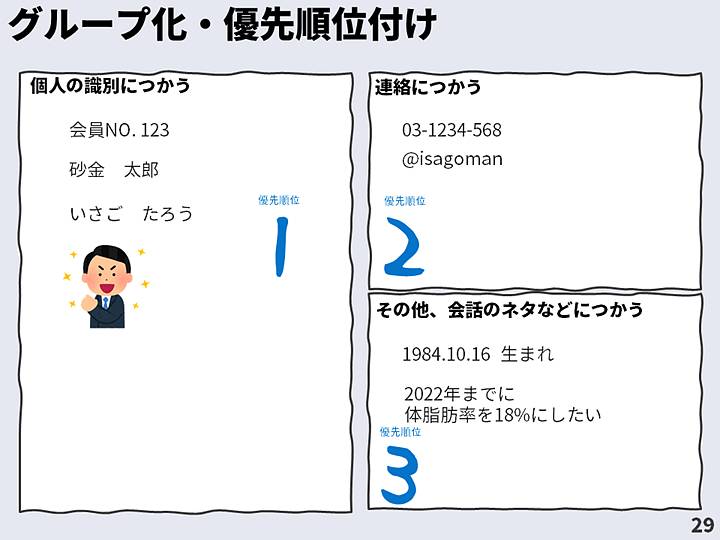

次にしたことは、会員の個人情報グループ化してみました。

Bさんが分けたのは以下の3つのグループです。

・個人の識別につかうような情報のグループ

・連絡に使うような情報のグループ

・その他、会話のネタなどに使うのかなという情報のグループ

そしてそれぞれ、グループに優先順位をつけてみました。

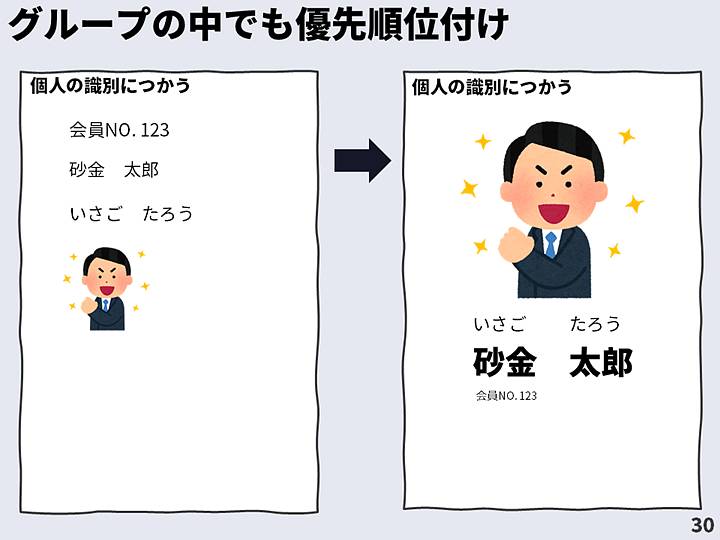

次に、同じグループの中でも優先順位をつけて、その優先順位を大きさだったり順番で表現してみました。

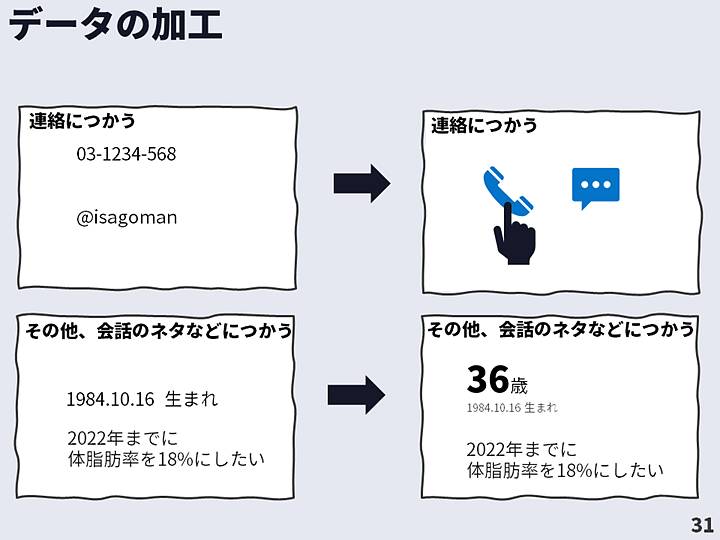

グループ中で優先順位をつける中、「連絡に使う電話番号やSNSは、直接アクセスできるようにするならそれっぽくアイコンのリンクとかにした方がいいよね。」とか、「生年月日より、何歳っていう表現の方が会話につながりやすいよね。」と加工も始めました。

そしていよいよ、レイアウトです。

先程の優先順位順に、このように配置しました。

「優先順位が高いものを上か左に配置」していくのが基本です。

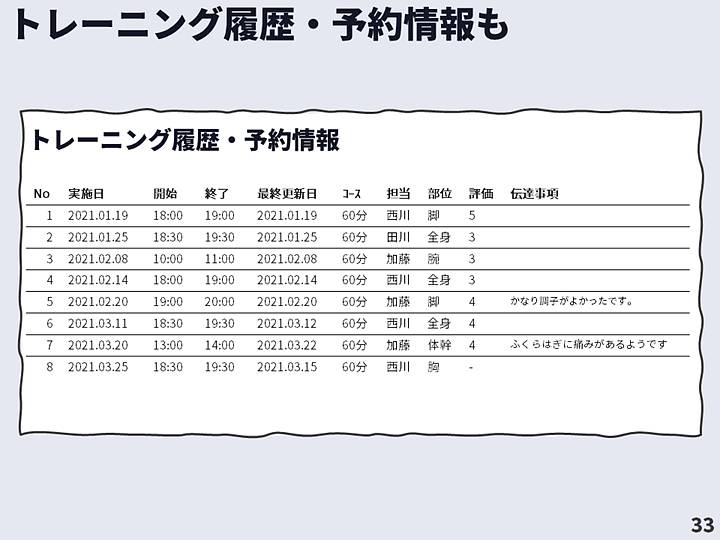

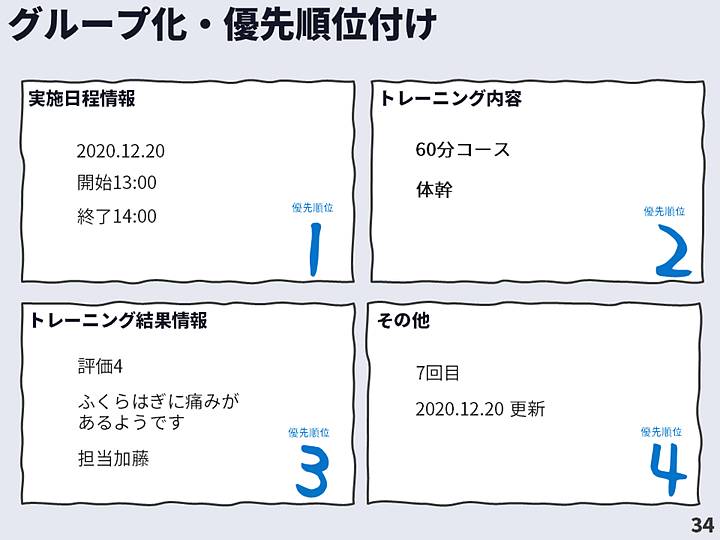

トレーニング履歴・予約情報も同様に…

グループ化をして、グループに優先順位をつけました。

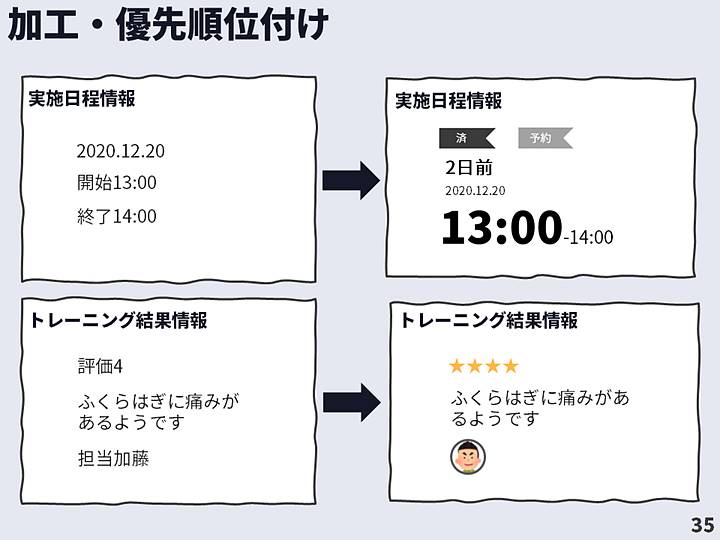

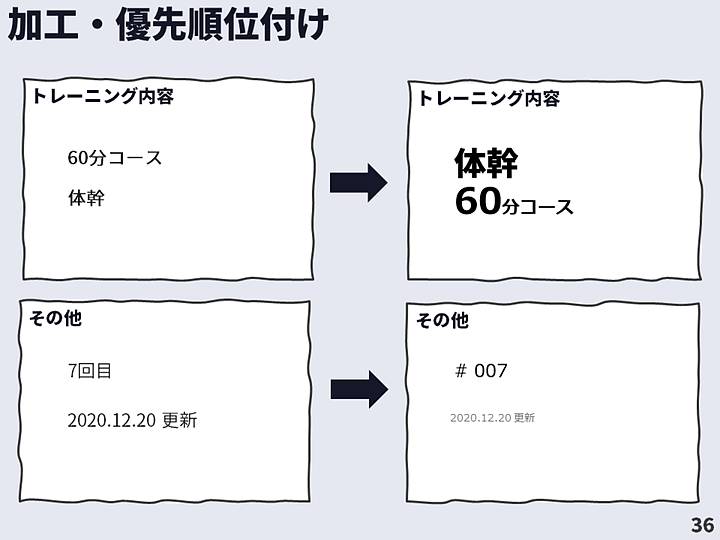

そして、グループの中で、加工と優先順位付けをして…こんな感じになりました。

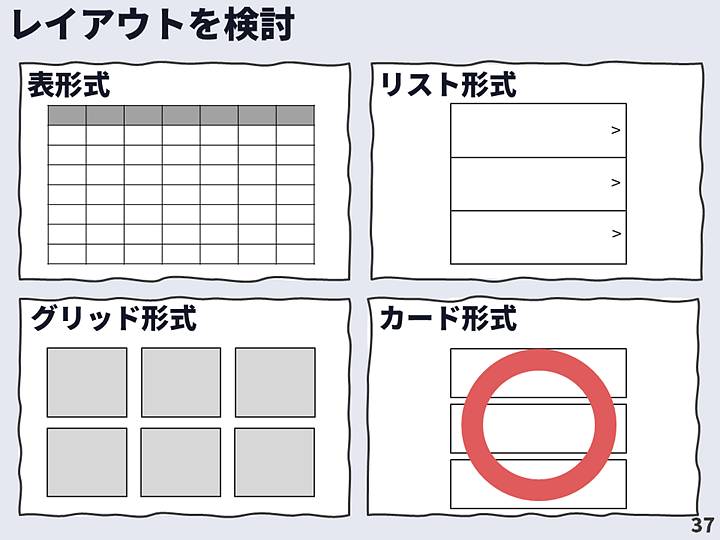

で、配置するんですが、その前に、レイアウトを検討します。

レイアウトの候補としては

・「表形式」…柔軟なソートや絞り込み、その場での編集が得意

・「グリッド式」…ビジュアル要素がメインの場合を得意

・「リスト形式」…順番が重要でかつ、ビジュアル要素もテキスト要素もまとめやすい

・「カード形式」…「リスト形式」に似ているけど、さらに機能を追加しやすい

などいくつかの候補の中から、今回はビジュアル要素もテキスト要素も使え、機能も追加しやすい「カード形式」を選択することにしました。

そして、カード形式のレイアウトの中に、先ほどのデータを優先順位順に配置。

こんな感じになりました。

そして、ここでやっと機能の追加を始めます。

・「電話」と「SNS」のアクセス機能

・「予約ボタン」

・「編集・削除」機能へのメニュー表示

・カード選択による詳細表示

を追加しました。

そして最後に、どういう部品として認識して欲しいかで装飾をして、完成です!!

どうでしようか?

ちなみに、詳細画面はこんな感じになります。

5.二人の画面デザインを比べてみよう

デザイナーのBさんの画面デザインは「パッと見」で情報が目に入ってきますね。

そして、説明文はないけれど、なんとなく「直感的に操作できそう」な感じします。

反対に、SEのAさんの画面デザインはというと、あんなに心配りをしていたのにも関わらず、「じっとみないと情報が目に入ってこない」ですよね。

しかも、ボタンがくっつきすぎていて体格のいい男性トレーナーの太い指ではもしかしたらタップ操作が難しいかもしれません。

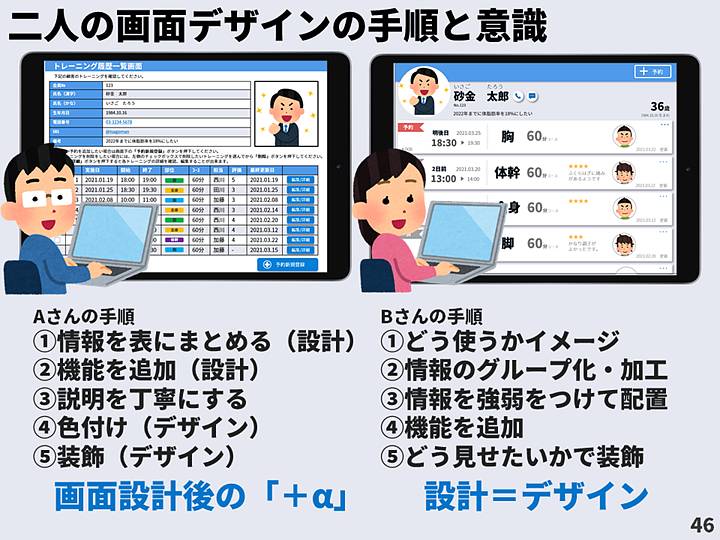

なぜ、ここまで違ってしまったのか。二人の画面デザインの手順を復習してみましょう。

SEのAさんは、まず、「情報を表にまとめ」「機能を追加」しました。そして、わかりやすいように丁寧な説明をつけくわえて、そこからデザインを始めて、「色付け」「装飾」を施しました。

つまり、Aさんの中で、画面デザインのことを画面設計の後にやる「+α」「お化粧」と考えていました。

次に、デザイナーのBさんですが、まず「どう使うかをとことん考え」「情報のグループ化や優先順位付け、加工など」を徹底的にやりました。

その後、「優先順位の順に情報を強弱をつけながら配置」して、「機能を追加」、仕上げとして画面全体の中でどういう部品であると認識してもらいたいかを意識して装飾をしました。

つまり、Bさんは「ここから設計」「ここからデザイン」という意識は全くなく、設計そのものがデザインであるという認識でした。

このように、SEとデザイナーでは「思考」、具体的にいうと「画面デザインの考え方」や「手順」、意識する「ポイント」が大きく違うことが理解できたと思います。

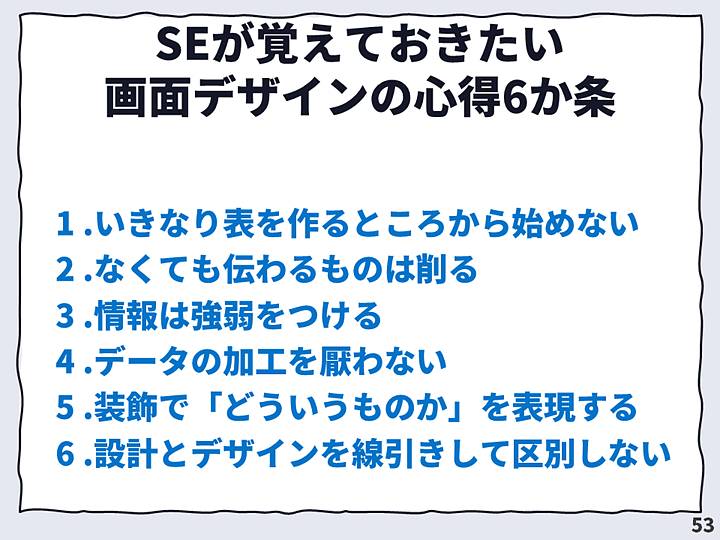

6.SEが覚えておきたい画面デザインの心得6か条

違いを理解していただけたと思いますので、ここからは「デザイナーのような画面を作れるようになるためにSEが覚えておきたい画面デザインの心得6か条」として、復習をさせてもらいます。

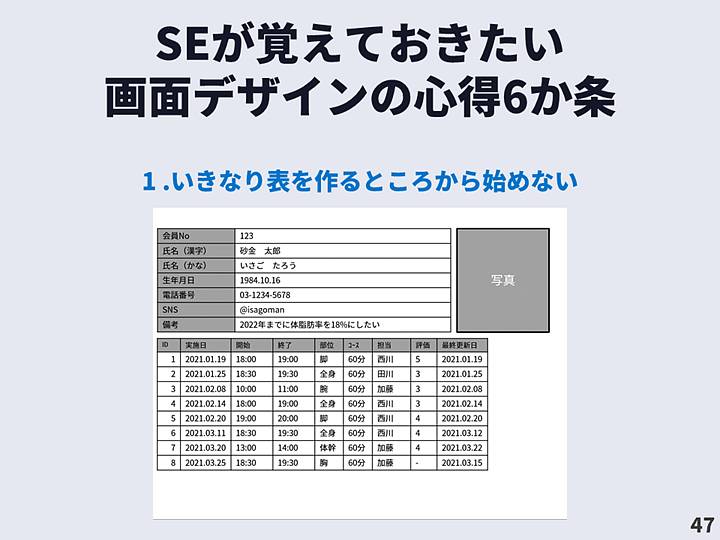

その1.いきなり表をつくるところから始めない

SEのAさんがやっちゃっていましたね。

誤解をしないでいただきたいのですが、これは表が悪いということではありません。

一度表を作ってしまうと、思考がどうしても固まってしまい、もしかしたら「グリッド形式」や「リスト形式」などがいい場合でも、それになかなか気づけなくなってしまいます。

なので、とりあえずいきなり表を作るのは我慢して、ジックリ比較して考えてみるというのが重要だということです。

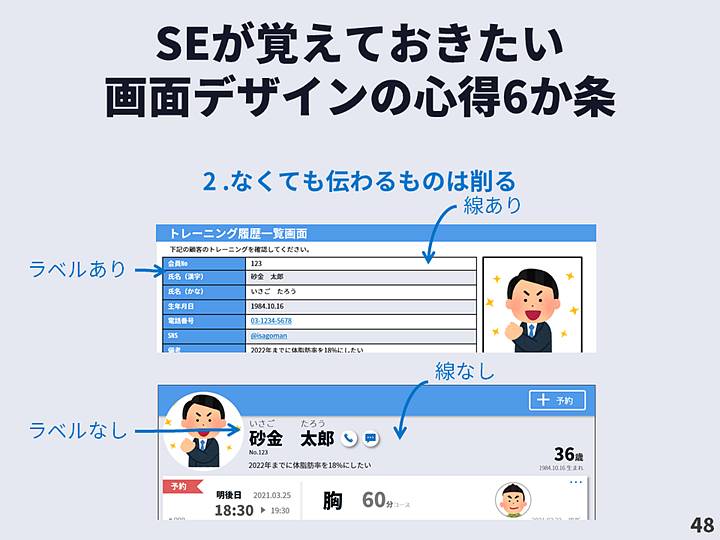

その2.なくても伝わるものは削る

例えば、ラベル、情報の間を区切る線など絶対に必要なものだと思ってないでしょうか?

今回の例のように、場合によってはなくてもよかったりすることがあります。

「Simple is BEST」という有名な言葉がありますが、デザインではなくても伝わるものは極力削っていくことが成功のカギと言われています。

是非、全てのものについて「絶対に必要だ」という固定観念にとらわれずに一度立ち止まって考えてみるということを必ずしてみてください。

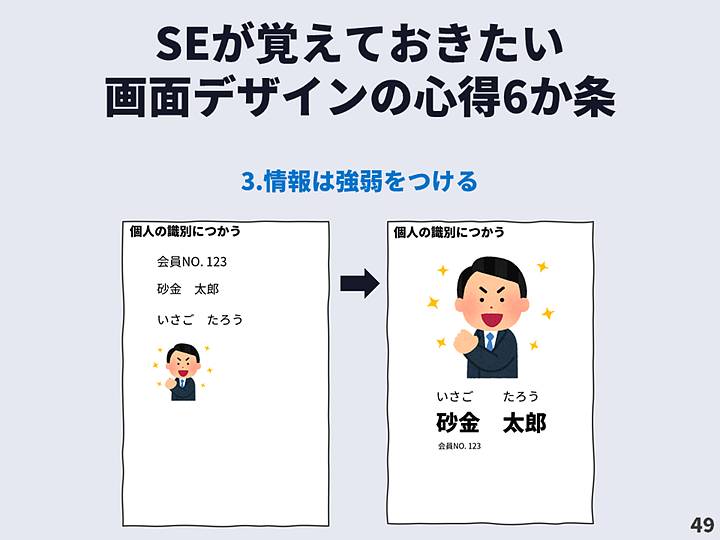

その3.情報は強弱をつける

全ての情報を同じサイズ、同じ色、同じ調子、で並べてしまうと、やはりどうしても左のように単調で、つまらない感じになってしまいます。

それを右のように優先順位順に強弱をつけて表現すると、パット見で情報が目に飛び込んできて、かつ魅力的に見せることが出来ます。

これを一般に「メリハリ」があると言います。

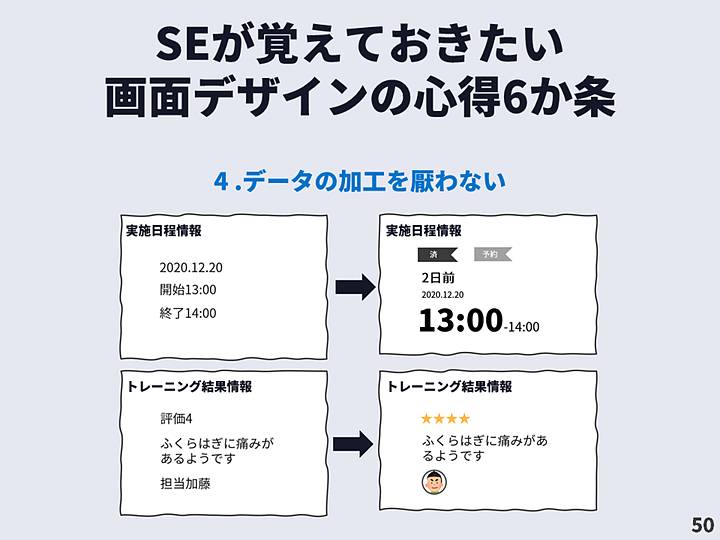

その4.データの加工を厭わない

どうしても、データベースの値と画面の表示が同じにしてしまいがちだと思いますが、ユーザの使うシーンなとをイメージしながら、面倒でもデータの加工をしてあげるだけで、これだけ変わってきます。

出来る範囲で構いませんが、是非加工という意識をしてくれるとよいと思います。

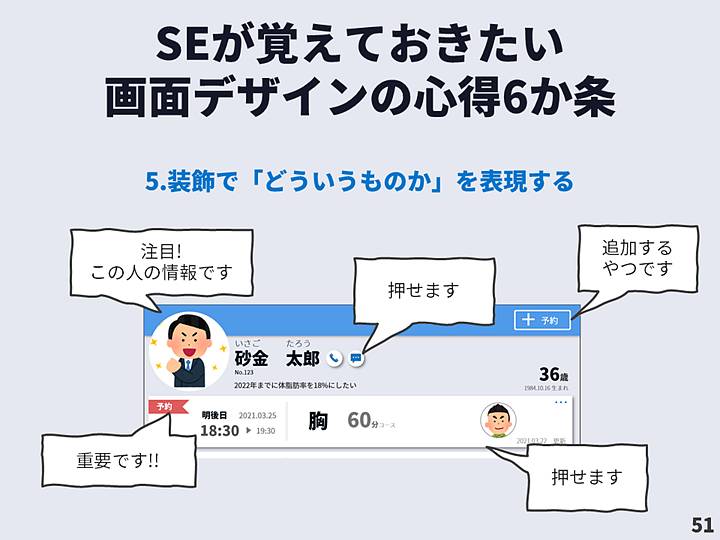

その5.装飾で「どういうものか」を表現する

装飾は「今風」とか「おしゃれ感」を演出するのではなく、「ここは押せますよ」「選択していますよ」「ここは重要ですよ」「ここは機能が隠れています」ということを表現することに力をいれましょう。

そうすることで、丁寧な説明などがなくても直感的にユーザが理解してくれるようになり、わかりやすい画面となり、説明文でごちゃつくことがなくなります。

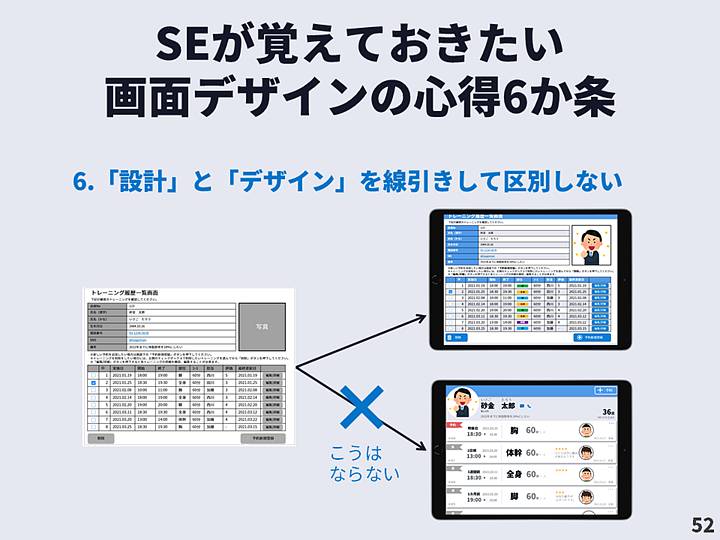

その6.設計とデザインを線引きして区別しない

最後は、Aさんがやってしまっていたような、そもそも「設計」と「デザイン」という線引きをしないようにしましょう。ということです。

例えば、Aさんが作った画面設計をどんなに優秀なデザイナーさんに装飾してもらったところで、下の画面にはならないのはお分かりいただけますよね。

このように、限界値を決めてしまうことはとてももったいありません。「画面デザインとは画面設計」であるという意識ができると違いが出てくると思います。

以上が、「SEが覚えておきたい画面デザインの心得6か条」でした。

こちらを意識して画面デザインをしていただけるとSEであってもデザイナーのような魅力的な画面作りに近づけるようになってくると思います。

7.動画あります

こちらの内容を動画化してたものを下記で公開しています。もしよかったらチェックしてみてください。

「システムエンジニア」と「デザイナー」の思考の違いから学ぶ画面デザインの基礎講座

8.おわりに

ここまで読んでいただきありがとうございました。

「画面デザイン=最後にするお化粧、センスがよければすぐできる、頑張ってもできない自分はセンスがない」と誤解している人向けに、どのように説明するとわかりやすいかと考えてまとめただけのものになります。

そんな方にお役に立てたらうれしいです。

最後に、誤解を与えないよう補足しておくと、

この記事では、「具体例を通して思考の違いを説明」しただけですので、必ずしも全ての状況でBさんの画面の方がよいと言っているものではありません。

また、エンジニアでもBの思考をお持ちの方もたくさんいらっしゃるとも思いますし、実装がスピーディに手軽に出来るのは完全にAさんの画面です。

エンジニアを下げているつもりもないです。私もエンジニアなので。

(お気を悪くされた方がいましたら申し訳ありませんでした。)

コンテンツに記載されている内容はフィクションであり実在する人物や団体、システムなどとは全く関係がございません。

また、登場人物の考え方、手順、完成した画面についても、初級者にわかりやすくするためにつくられたフィクションです。

実際の考え方や最適なものとは異なる場合がございます。ご了承ください。

ありがとうございました。

SPECIAL THANKS

編集リクエストや、文章のおかしいところご指摘いただいた方、ありがとうございます。

大変に助かりました。

本コンテンツでは下記サイトで公開されている素材を利用しています。

本コンテンツ内で使用している素材は配布元のライセンスに準拠します。

いらすとや https://www.irasutoya.com/

Google Fonts https://fonts.google.com/

りいのフォント http://aoirii.babyblue.jp/font/index.html

Get Waves https://getwaves.io/

Devices from Facebook Design https://design.facebook.com/toolsandresources/devices

コメント @yoshinyan

@yoshinyanリンクをコピー このコメントを報告 7  @mskmiki

@mskmikiリンクをコピー このコメントを報告 14  @tatsuya_kumagai

@tatsuya_kumagaiリンクをコピー このコメントを報告 11  @u83unlimited

@u83unlimitedリンクをコピー このコメントを報告 4  @NoguchiMasafumi

@NoguchiMasafumiリンクをコピー このコメントを報告 3  @naminodarie

@naminodarieリンクをコピー このコメントを報告 - なぜ野球のピッチャーはホームランを打てないのか

- なぜサッカーのゴールキーパーは得点できないのか

21  @rana_kualu

@rana_kualu(編集済み) リンクをコピー このコメントを報告 14  @Nyll_Fomid

@Nyll_Fomidリンクをコピー このコメントを報告 3  @yoshinyan

@yoshinyanリンクをコピー このコメントを報告 2  @BxFCnO2Hqn3pDVp

@BxFCnO2Hqn3pDVpリンクをコピー このコメントを報告 2  @naminodarie

@naminodarie(編集済み) リンクをコピー このコメントを報告 25  @kikik

@kikikリンクをコピー このコメントを報告 4  @error_401

@error_401リンクをコピー このコメントを報告 3  @hirouC

@hirouCリンクをコピー このコメントを報告 2  @tanzents66

@tanzents66リンクをコピー このコメントを報告 3  @naomichi999

@naomichi999リンクをコピー このコメントを報告 2  @xylitol45@github

@xylitol45@githubリンクをコピー このコメントを報告 2  @police

@policeリンクをコピー このコメントを報告 49  @ashworth

@ashworthリンクをコピー このコメントを報告 15  @hedrall

@hedrall(編集済み) リンクをコピー このコメントを報告 4  @IkadzuchiPleist

@IkadzuchiPleistリンクをコピー このコメントを報告 14  @KASUKA10954963

@KASUKA10954963リンクをコピー このコメントを報告 23  @team3star

@team3starリンクをコピー このコメントを報告 8  @error_401

@error_401リンクをコピー このコメントを報告 10  @sknzw

@sknzwリンクをコピー このコメントを報告 8  @andy2017

@andy2017リンクをコピー このコメントを報告 2  @komainu18

@komainu18リンクをコピー このコメントを報告 3  @biburikit

@biburikitリンクをコピー このコメントを報告 11  @mskmiki

@mskmikiリンクをコピー このコメントを報告 1  @abapuser

@abapuserリンクをコピー このコメントを報告 6  @usagi2

@usagi2リンクをコピー このコメントを報告 9  @error_401

@error_401リンクをコピー このコメントを報告 4  @kohzy

@kohzyリンクをコピー このコメントを報告 10  @ichise-unitec

@ichise-unitecリンクをコピー このコメントを報告 1  @Knaoi

@Knaoiリンクをコピー このコメントを報告 13  @synchro_vision

@synchro_visionリンクをコピー このコメントを報告 4  @Reframe

@Reframeリンクをコピー このコメントを報告 6  @elm_arata

@elm_arataリンクをコピー このコメントを報告 3  @R246

@R246リンクをコピー このコメントを報告 4  @www_y118

@www_y118リンクをコピー このコメントを報告 3  @radian-jp

@radian-jp(編集済み) リンクをコピー このコメントを報告 3  @oyogenaitaiyaki

@oyogenaitaiyaki(編集済み) リンクをコピー このコメントを報告 7

めちゃめちゃ参考になりました わかりやすいです。もしよかったら参考にされた書籍やサイト等があれば教えてください。

わかりやすいです。もしよかったら参考にされた書籍やサイト等があれば教えてください。

@yoshinyan さん

最後まで読んでいただきありがとうございます。またコメントありがとうございます。

色々読んだのでコレっというのはないのですが、お勧めの書籍を聞かれた時にいつも答えているのは「デザイン入門教室」「なるほどデザイン」です。

すごく分かりやす、大変参考になりました。

僕が作ったら、まんまSEのAさんデザインになってしまいます。

これは素晴らしい記事👍

自分も全く同様のケースで使いにくいと社内炎上したことありましたww

懐かしい思い出です。

600回くらいいろんな言い回しで使いづらいと言われるともう諦めの境地でしたw

意味のある本文も煽りタイトルで全く価値のない記事となっている。

余計なことはしてもいいけどかわりにCSVもくれ。

っていつも思う。

めちゃめちゃ素晴らしい記事でした。

SEさん作のデザインがまんま見覚えのあるもので画面指さして笑ってました……。

@mskmiki さん

ご回答いただき、ありがとうございます。参考にします。

おもしろかったし参考になりました。

自分は専業エンジニアでデザイナーでは無いけど、この視点って分野問わず大事だなと思いました。

人数が少ない会社とか現場だと、デザインもやるエンジニアとかエンジニアリングもするデザイナーっていますしね。

デザインを作るコツという記事なら別に全く問題ないと感じる。

しかし、「エンジニアが作る画面はダサい」という煽りタイトルにしている時点で全く無価値になっている。

デザインを考慮せずに作るならテーブルレイアウトかリストのリストで出力するのが最も楽。

実際、PowerShell の

Format-Table,Format-Listの出力がそうであるように CLI ですら表示できるので非常に単純でわかりやすい。デザインの工数をゼロにしようとしているのだから相応のものが出てきているというだけの話。

また、情報を追加するときにも問題がある。

テーブルレイアウトならばカラムを追加すれば見やすいかどうかはさておき表示は形になる。

しかし、Bのレイアウトならば情報を追加するならばまた工数を確保したデザインが必要になる。

しかし、「フィットネストレーナーの方が使うアプリ」でこんなデザインになるのは「エンジニアが作る画面はダサい」のが問題なのではなくデザイン工数を確保しない姿勢が問題なので議論が無価値になりましたね。

APIやライブラリの紹介も是非!

ちょっとデザインを工夫すると開発に面倒くさいで一蹴されますw

デザインの真髄を見たきがしました(言い過ぎ)。

ダサい画面しか作れない私にとって、福音のような記事です。

感謝しかありません。

大変素晴らしい内容だと思いましたが、「グリット」が気になって仕方がありません・・・。「グリッド」ですよね。

自分もSEとしてAさんをやりがちです。

最近デザイナーにデザインしてもらって、それをもとにアプリを実装することを初めて体験しました。

まさにBさんの様なデザインをつくっていただき、デザインの力の凄さを知りました。

ただ、そのときはどんなプロセスでデザインされたのかが分からなかったので、本記事の丁寧な解説で少し理解できた気がしました。

すばらしい記事投稿をありがとうございました。

めっちゃわかりやすかったです!

最初のSEさんが作る画面も全然悪くないなーと思っちゃったんですが、デザイナーさんのを見ると一目瞭然でした!

最近はこれに「詳細情報ポップアップは右からスライドさせましょう」とか、アニメーション定義も加わる気がする。

@naminodarie

誤:意味のある本文も煽りタイトルで全く価値のない記事となっている

正:内容は素晴らしいが私が煽られていると感じる(心当たりがある)ので読みたくない

ミスリーディングな記事ですね。

・トレニーングルームでお客様とお話しながら使います。

・端末は、タブレットを使用します。

なら、これでいいんでしょうけど、

・フィットネストレーナーの方が使うアプリです。

単体としては、多分、仕事効率の悪いクソアプリになる可能性が高いです。

だから、主目的が何なのかが重要です。

それについて『ダサい、ダサくない』をタイトルにしている時点で

まぁ、ただの煽り記事ですね。実際、煽られてる人たくさんいるみたいですし。

『お客様とお話しながら使い』っていうのは『ステークスホルダーは素人です』と言っているのと同じなので

だからこれでいい、となるだけのことです。

こんなのに騙されて世の中使い勝手の悪いクソアプリだらけにならないことを切に願います。

いいデザイン = 認知コストが低い

とよく言われますが、実現プロセスに違いがあったのかぁ、 と大変勉強になりました🙏

Aもまあ多少使いにくいかなとは思うものの、Bの圧倒的クソさに比べたらまだ断然Aだなあ。

不要にアイコンにするせいで電話はまあいいとして吹き出しマークがSNSなんて理解不能。

(横画面前提として)A案の8行見られるのに対し予約を除いて過去3回分しか一覧できないのはさすがに少なすぎる。

加えて画面ほぼ全域がタップ可能なカード領域なのは誤タップ耐性が極端に悪い。スクロール必須かつ誤タップで画面移行するってどんな反面教師だよ。

評価の星マークって消費者向けの悪評価も良く見せるための表記だよな。内部向けに使ってどうするんだよ。数字の方がまだまし。どうせなら好評価悪評価で色を変えたいけど。

「済」って、過去の記録は普通は済だから邪魔なだけ。薄くはしてあるけどそもそも無い方がいい。「予約」も重要かというとなあ。「次回未予約」なら重要だけど。

(そもそも前提条件が謎なので履歴を編集・削除できる必要性が分からないけれど)削除なんて危険な処理を編集と隣合わせに置くのがどうかと思うし、(分からないけどたぶん)頻度の高い編集がA案より1階層深くなってるし、小さい上に押せる範囲の分からない「…」ボタンを外すとカード全体の方が反応して画面移行って最高にクソだね。

そもそも「何か隠れています」って、「何」だよ。PCならまだマウスホバーで「何か」が分かるけどタブレット向けならそれが「何か」は文字で書けよ。不用意に情報を隠すデザインがクソ。「…」はメニューだと知られているという前提なのかもしれないけどそれなら「何か隠れています」ではない。

日付を現在からの差分で表す表記は便利なこともあるけど1週間前とか1ヵ月前とか分解能が下がるのがクソ。日付だけの方がまだまし。曜日はほしいけど。っていうかどうせならカレンダーでもつければいいのに。

なぜこうなるのかは明確で、Aさんは一人で開発しているのに対し、Bさんはデザインを他の人に渡して開発させているという事です。Aさんはデザインにリソースを割けないので、整理したデータそのもので要件を満たそうとしているだけです。

追加のお金さえ貰えれば幾らでもオシャレにしますよ。

CSS要らないから安くしてと値切られるから、最低限のボタン実装のみでダサくなるのです。

時間と工数が与えられれば、Bさん案のようなデザインができる人に、私はなりたい(切実)。

SEのAさんのデザインが必要とされる場合もありますからね

SIerならなおのことこっちになるんじゃないかな

SEのAさんはデザイナーのBさんがら学ぶところがあるし

デザイナーのBさんはSEのAさんから学ぶこともある

適材適所で専門家を雇えるならそれは幸せなことだけど

そうもいかないし

だったら個人で出来ることの幅が広い人の方が雇ってもらえる可能性は高いかも

まさに自分がAさんです。デザインの考え方が勉強になりました。ここまで説明している記事は中々ないと思います。タブレット使うなら断然Bさんの方が使いやすいですよね。

とてもいい記事なのですが、「妄想」の使い方が間違っています。

ありえないことを信じ込むから妄想なんです。

知識が足りないエンジニアがデザインした画面がダサくても当たり前だし知識をつければ上手く作れるセンスがあるかも知れない。

せっかくのデザイナーからのアドバイスを全否定してようなじゃ改善の余地なし。

作るものだけじゃなくて心までもダサい老害エンジニアからのコメントは無視しましょう。

@komainu18

@hirouC

ご指摘ありがとうございます!!

誤字脱字・文章も変なところだらけだったので、ご指摘大変助かりました。

文章で直せるところは対応しまたが、

絵はまだなので早目に修正したいと思います。

ありがとうございます。

SEとデザイナーの思考の差という点で面白かったです。

ただ、どちらのほうが良いかという点は結局相手が何を求めるのか次第なので、

どちらが良いとかダサいとかではないでしょうね。

タイトルで記事は無価値にはならないし、Aにいくらお金を出しても知識がなければBは作れないと思います。

デザイナーとしてのペルソナBさんが、新入社員であることに驚愕を覚えます。

デザイナー系の方から見ると、「あー、新入社員レベルでもこれくらいはできるよね」という共通認識なんでしょうか。Bさんが、一体どうやってこのような思考能力を手に入れたのか気になります。

UIデザインの思考方法について、私の様な底辺エンジニアにもわかるように具体「例」をあげてわかりやすく示してくれる素晴らしい記事だと感じました。

あくまで「例」として挙げられている、本記事の主題ではない事柄に色々突っ込んでおられる方がいらっしゃいますが、ちょっと論点がずれていると思います。

「UIデザインはセンスではなくロジックで改善できる」というひとつの方向性をわかりやすく示していただいたと思いますので今後の参考にさせていただきたいと思います。

不思議な記事ですね。

8年仕事をしていて,SEの人がA画面を作って,それを納入してしまうものなのでしょうか。

新入社員のデザイナーがデザインの手練手管を持っているのでしょうか。

8年目のデザイナーは,とんでもなくすごいものだと思います。

A画面は情報処理部門の人に手渡すものとして妥当性があると感じます。

技術者が作る画面は硬いということはよくわかります。また,お金をもらえるような意匠を凝らした画面造りは技術者には難しいのもわかります。それをわきまえる,ということでしょうか。

なるほど、そういうことねと非常に納得できました。

ありがとうございました。

こんな良記事に何で顔真っ赤にして文句言ってる人がいるのか良く分からない・・・

デザイン・仕様の良し悪しでなく思考法の違いって明言されていて、状況によってAさんのデザインが求められる場面もあるとも言及されてますよね。

で、求められてるものとかそういうの抜きにして、ダサいダサくないで言えばAさんデザインがダサいのは間違いないので、そこも間違ってないと思います。

なんだろう、どこに反応して怒ってるんだろ・・・?

デザイン4要素「対比」「近接」「反復」「整列」は

リーダブルコードにも通じるところがあるのではと思います

@Knaoi

そのような人のユーザーページを見てみるとよくわかります。

重箱の隅をつついたり、鬼の首を取ったようにネチネチ言ってばかりな人が多いので人間としてちょっと・・・な方が中心ですね。

Bがデザインだけしている工数でアプリケーション完成までこぎつけたAの有能さが光る

エンジニアではないので素朴な感想しか出ませんが、例示に対して重箱の隅をつつくように指摘する人の意見、発言は自由ですが聞く立場なら事前にテーマに沿っているか選考してから聞きたいぐらいです。

使いやすさはデザイン一つでも入力ミスなど、ヒューマンエラー対策に役立つと思いますし、見た人の心象も変わると思います。

普段からDBと睨めっこしているエンジニアにとって、Aのデザインはあるあるなのでは笑。

大変勉強になりました!

普段業務用アプリケーションメインなので、開発時は基本Aさんのレイアウトになりますが、一般向けアプリの視点を貰えたので良記事でした。

ただ、表形式のネイティブアプリとかはコンポーネントをポンポン置いて出来るので楽なんですよね…

開発側が満足するデザインばかりで、もっとユーザビリティ的になんとかならないか、という思いはあっても、じゃあどんなデザインに変えていけばいいのか?という具体的な策がわからず、Bさんみたいなデザインに憧れるも、実装すると毎度Aさんデザインになってしまう…と悩んでいたところに天啓のような記事でした。

AさんとBさんのどちらを優先するかは、やはりケースバイケースでしょうけれども(UIとしてはBさんみたいにできればいいけれど、開発コスト的にはAさん支持になりやすいでしょうし)。

使える情報を画面デザインへ加工していく過程と意識するポイントがわかりやすく、Aさん方向に陥りやすいアイデアをこう変えてみればいいのか、自分でも倣ってやれそうだな、と思えました。

本当にとても参考になる記事でした!