進化する新幹線地震対策、送電停止0.5秒で判断へ

新幹線早期地震検知システム

2011年3月11日の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の発生時、東北新幹線では27本の列車が運行していた。これらの列車は、実際に揺れ始める前にブレーキをかけて減速して緊急停止し、1人の乗客にもケガはなかった。仙台駅構内で試運転列車1本が1両だけ脱線したが、スピードは時速14kmまで落ちていたため、大事故には至らなかった。

地震発生時、大きな揺れが来る前に新幹線にブレーキをかける仕組みが「早期地震検知システム」である(図2)。地震の初期微動を検知し、架線への送電を停止することによって列車を停止させる。東日本旅客鉄道(JR東日本)の場合、初期微動を検知してから止めるべきかどうかの判断に要する時間は2秒。これをさらに、0.5秒へと短縮する研究が進んでいる。

高架橋の補強、脱線時にレールから車両が逸脱しない仕組みの整備などと合わせて、地震への対策は着実に進歩している。新幹線乗客にいまだに死亡事故がないことは、必ずしも技術力によるものではなく、多くの幸運に支えられているといわれる。それでも、新幹線を一刻も早く止められるようにする努力によって、"幸運頼み"の比率は着実に下がっている。

揺れを検知して送電を遮断

東海道新幹線開業の翌年(1965年)、地震検知システムとして最初に導入されたのが、変電所に設置した地震計が一定以上の大きさの地震を検知したときに、架線への送電を止めるという仕組みだった。「倒立振り子」、つまり一定以上の強さで揺らすと倒れて元に戻らなくなる仕組みを用いた単純な機構だった。

その後1992年になって、初期微動を検知して、震源位置と規模を判定して早期に警報を出す「ユレダス」が実用化された。ユレダスでは、大きく揺れ出す前に列車を完全に停止させるのは難しいが、速度を大きく落として被害を軽減できると見込まれた。当時、主に想定されていたのは、東海地方から四国地方にかけての太平洋沖で発生するとされた、いわゆる想定東海地震だった。

JR東日本は、地震計付近の揺れがどうなるかを予測して警報を出す「コンパクトユレダス」を1997年に導入。2004年の新潟県中越地震では、上越新幹線の「とき325号」は脱線が始まってから約1.5km走行。10両編成中8両が脱線して停止するまで線路を大きく損傷するなどの大事故となったが、死傷者がなかった。コンパクトユレダスによって、とき325号を含む付近の列車に自動的にブレーキがかかったことが、被害を最小限に食い止めることができた理由の1つとされる。

地震計ネットワークで地震波を先回り

地震の波には、よく知られているようにP波(初期微動)とS波(主要動)の2つがある。P波は進行方向に振動する波であり、伝わるのが速い。S波は進行方向に対して横方向や上下方向に振動する波であり、P波の後を追って進む。大きな揺れはS波によるものであるため、P波だけを見てS波の大きさが分かれば、S波が来るまでの時間に手を打てることになる。

JR東日本は上越新幹線脱線事故まで、線路沿いにある変電所ごとに設置した地震計をそれぞれ単独で動作させていた。

しかし、上述したとき325号の事故を受けて、2005年ごろに地震計を増設するとともに、地震計同士をネットワークで通信させる仕組みにした。P波をいち早く捉えた地震計が他の変電所に警報を出すことにより、警報を受けた変電所では、P波が来る前に送電を止められることになる。

同社は変電所に加えて、線路から離れた海岸部にも地震計を設置していた(1982年の東北新幹線開業時)。海底を震源とする地震に対しては、線路自体が揺れ始める前に送電を止められる。東日本大震災では、この仕組みが役に立った。最初に地震を検知したのは線路沿いの変電所の地震計ではなく、牡鹿半島の金華山に設置された地震計だった。

2015年度から海底地震計の情報活用

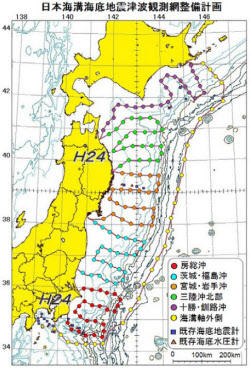

東日本大震災後、独立行政法人の防災科学技術研究所は2011年度から東日本地域の太平洋岸と日本海溝の間の海底に150個の地震計を設置する「日本海溝海底地震津波観測網」の整備を進めている(図3)。

2015年度から本格運用を始める予定であり、この観測網の情報を新幹線の早期地震検知システムに利用することが考えられる。東日本大震災のような地震の場合、現在より30秒程度早い地震検知が可能。すなわち、30秒も早くブレーキをかけられると期待されている。

JR東海は2005年に、新システム「TERRA-S」導入時に、沿線に加えて線路からやや離れた場所にも地震計を設置している(遠方地震計)。気象庁の緊急地震速報とも連携した。遠方地震計は、現在はJR東海、JR東日本、JR西日本、JR九州の4社とも利用している。

判定時間を3秒から2秒へ短縮

P波から地震の大きさを推定する検知アルゴリズムも進化している。ユレダスでは、P波を3秒間観測して、その間の主な周期からマグニチュードを求めていた。周期とマグニチュードには相関があることが分かっていたためだ。

コンパクトユレダスでは、地震の全体像よりも局所的な影響の予測に目的を絞り、警報を出すまでの時間を1秒に短縮した。上越新幹線脱線事故のときは、このアルゴリズムを用いてP波を検出し、警報を出した。

しかし、大きな地震では断層の破壊が数十秒にわたって進行するような場合があるため、1~3秒間だけで地震の大きさを判断してしまうと、その後の揺れが大きくなった場合の修正ができない。そこで、3秒経過以降も大きさの更新が可能なアルゴリズムへ転換した。

震央距離、振幅、マグニチュードの間には一定の関係がある。鉄道総研と気象庁の研究によって、初期微動の最初の2秒で震央距離が分かることが判明した。つまり、震央距離さえある程度の精度で決められれば、あとは振幅を観測しつつ、随時マグニチュードの推定値を計算し直して更新できる。断層の破壊がゆるやかに進む場合でも、マグニチュードを過小評価する可能性は少なくなるのだ。

このアルゴリズムへの転換は2005年ごろであり、現在も運用が続いている。しかし、東日本大震災の際、金華山の地震計はP波ではなく、S波の加速度が大きいことを検知して発報した。P波の振幅増加の立ち上がりが非常に緩やかで、P波の検知自体が難しく、検知できたとしても規模が大きいことを早期に判断できなかったとみられている。

JR東海はこの知見から、P波のみで警報を出すことにしていた遠方地震計に対して、一定以上のS波に対しても警報を出すように2013年春までに改めた。JR西日本も同様の改善を進める。一方、JR東日本は気象庁の緊急地震速報との連携を開始。巨大地震に対しては、現在利用可能なあらゆる手法を使うべきと考えている。

0.5秒に短縮する研究進む

P波の検知アルゴリズムはさらに進歩している。従来に比べてシンプルな方法を用い、P波の立ち上がり0.5秒の部分だけで震央距離を推定する方が、精度上は有利であることが分かってきたのだ。

地震波が地盤を伝わってくる際に、散乱や減衰などで波が乱れることが考えられ、時間が経つほど乱れの影響は強くなるとみられるからだ。

震央の距離とは別に、震央の方位も推定する必要がある。これはP波の3次元の揺れに対する主成分分析による。現行では、方位推定のためのP波観測時間は1.1秒だが、鉄道総研はこれを平均0.4~1.0秒(P波の状況により異なる)に短縮する方法を提案している。

ブレーキ動作までの時間を1秒短縮

このような地震の検知技術の進歩と同時に、地震を検知してからブレーキをかけるまでの時間を短縮する努力も続けられている。新幹線の車両は停電を検知すると、非常ブレーキをかける仕組みになっている。このブレーキは、通常の高速運転時に用いる電気的なブレーキではなく、空気力を利用するブレーキであり、停電時でも動作する。

上越新幹線脱線事故の前は、停電による電圧降下をATC(自動列車制御装置)の車上装置が検知し、非常ブレーキ継電器(リレー)を動作させる仕組みで、約4秒かかっていた。JR東日本はこれを改め、架線の周波数(新幹線は交流電化)の変動を合わせて検知する機能も設けることで、ブレーキを動作させるまでの時間を約3秒と、1秒間短縮した。新幹線高速試験電車「FASTECH360S」で基礎的なデータを集め、さらに営業車で検証した後、2006年から全編成の改造を始め、既に完了している。

以上のようなシステムの改良が進む一方で、東海道新幹線開業当初に導入された倒立振り子の地震計は、現在でも使われている(図4)。機械式であるため、万一電源を喪失する事態になっても機能を失わず、機構が単純で確実に動作し、電磁ノイズにも強いためだ。電子技術を高度に用いたシステムをバックアップする、"最後の砦"になっている。

(日経ものづくり 木崎健太郎)

[Tech-On!2014年3月7日付の記事を基に再構成]