どうしてもこのような議論をしようとすると、感情的になる人が見受けられる。「ある特定の分野に関する意見」が、あたかも自分自身の価値観の中で大切にしているものを愚弄されたような気分になるのだろう。まずもって、この記事ではあくまで冷静に、我が国の皇室に直面している問題について考えるものであることを前置きさせていただきたい。

本稿は、2021年9月より行われている自由民主党総裁選挙でも盛んに話題となっている「女系天皇」について、筆者が考える意見を述べるものである。

目次 [非表示]

「戦後天皇像」と皇室の現況

2016年8月8日に全国のテレビで放映された、天皇陛下(現在の上皇陛下)による「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」は、全国に大きな衝撃をもたらした。表面的には、それが皇室典範制定以来となる天皇自らの「生前退位」の意思表明であったことだが、本質的にはこの「おことば」が、戦後天皇の在り方について改めて国民に問い直すものだったからだろう。

1947年から施行されている日本国憲法では、天皇による国事行為は憲法改正・法律・政令・条約の公布、国会の召集、衆議院の解散、総選挙の公示、国務大臣の任免の認証、大公使の信任状の認証と外国大公使の接受、栄典の授与など合わせて12項目に及ぶ。これらは全て内閣の助言と承認を必要とするもので、この他の各種式典臨席や全国行幸などの「公的行為」、宮中祭祀などの「私的行為」を含めると、その責務は大変な量であることがわかると思う。

戦後の昭和天皇によって出されたいわゆる「人間宣言」以来、国民と直に触れ合い語り合う行幸を通じて、「象徴天皇制下における天皇像」を築き上げてきた。それは上皇陛下による「被災者慰問」や戦災被害者を弔う「慰霊の旅」を通じて受け継がれている。そうして築かれたものは、決して2代の天皇・皇后に限った話ではない。同時代を生きた皇族にとっても重大な責任だった。

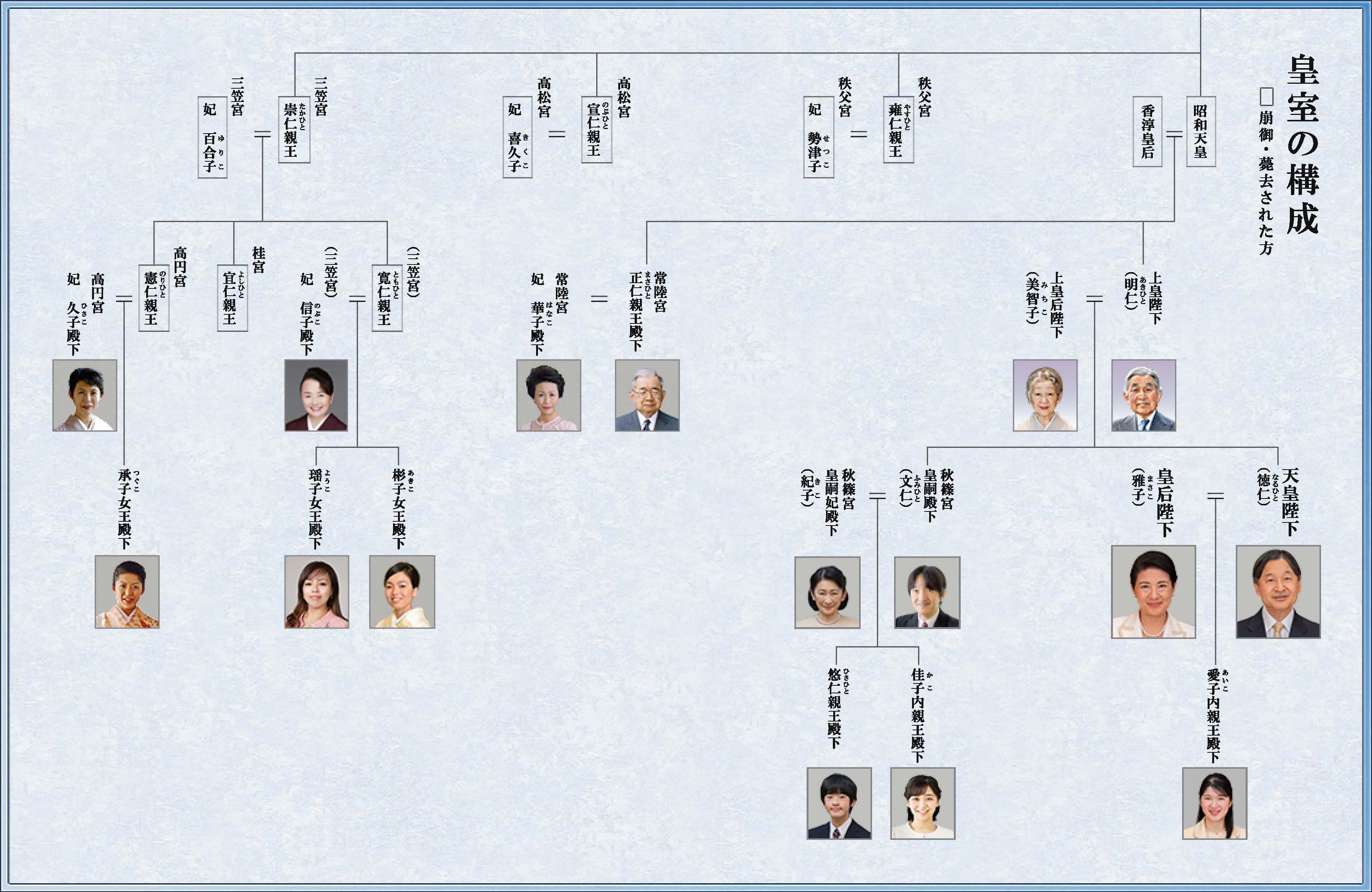

2021年9月現在、ご存命の皇族は18名。昭和天皇の弟である崇仁親王(故人)の子孫である三笠宮・高円宮の両宮家では、女性皇族が6名いらっしゃり、昭和天皇のご子孫には上皇・上皇后両陛下以外に10人の皇族がいらっしゃる。一方で皇位継承については日本国憲法と、1947年に制定されたいわゆる「戦後皇室典範」では以下のように定められている。

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

日本国憲法|e-gov

第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

皇室典範|e-gov

両条文から、皇位継承権を持つのは「男系男子皇族」であることがわかる。この条件に合致する現時点での存命皇族は、天皇陛下の弟宮である秋篠宮文仁親王殿下(皇嗣殿下/皇位継承順位第1位)、そのご子息である秋篠宮悠仁親王殿下(同2位)、上皇陛下の弟宮である常陸宮正仁親王殿下(同3位)の3名のみである。

「男系男子」へのこだわりと、「女性」「女系」の排除

皇室にとって「皇統の維持」と「公務を担う人材の確保」はどちらも非常に重要であるとされる。だが現況をご覧いただければわかるように、皇族の数は非常に少なく、しかもその多くが女性である。

なぜ「女性である」ことが「公務を担う人材の確保」にとってマイナスなのか。それは他国の君主家には見られない「臣籍降嫁」というものが存在するからだ。皇室典範において、「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」とされている。そのため男性皇族と結婚した皇族以外の全ての女性皇族は、将来的に皇室を離れる可能性があるということになる。なお、臣籍降嫁した存命の元皇族は7名。

さらに重要な論点として、「女性は天皇になれない」ということがある。現在の皇室典範の基礎となった明治期の皇室典範からすでに皇位は「男系男子」に限り、「女性」「女系」を排除してきた。皇室史上8人・10代の先例がある女性天皇。排除の背景には、富国強兵を進める中で国民統合の象徴かつ帝国陸海軍の大元帥としての天皇像が理想とされたことがある。弊害としてその他に想定されることは「皇婿」という新たな権力核を生成することなどだ。

対して「女系天皇(=母方のみ皇族で、父方は非皇族)」の登場は皇室史にとって深刻であり、「万世一系」の男系を途絶えさせることとなる。言わずもがな、歴史上存在した126代にわたる天皇は全て「男系」であり、父方に皇族を持たない女系の天皇は記録上存在しない。「女系天皇」の登場は、同時にその父を祖とする「新王朝」の登場を意味すると解されるのである。

一方でこの「男系」及び「男性」への拘りは、「側室制度(=天皇が正妻である皇后以外に妻を持つ)」と「豊富な宮家の存在」に支えられていた面は否めない。事実明治天皇とその正妻・一条美子(昭憲皇太后)の子はなく、第123代天皇で上皇陛下の祖父である大正天皇は、父明治帝の典侍であった柳原愛子との子である。さらに終戦によって臣籍降下させられた皇族は11宮家51名存在する。傍系である伏見宮家を祖とするとは言え、これだけの人数の男系皇族が「一般人」となったのだ。

これら「男系男子」の支えとなっていたものが終戦によって取り払われたにもかかわらず、皇室典範の「男系男子」条項はそのまま存置された。皇室の現況については前述のとおりである。

国民が犯した”禁忌”

「男系男子不足」は、上皇陛下が御在位の間に早くも問題となる。2001年に皇太子殿下(今上陛下)の皇女・愛子内親王殿下がお生まれになって以来皇室に後継者が生まれないばかりか、男子に至っては1965年の秋篠宮文仁親王殿下のご誕生以来40年近くに渡って生まれないことから、2004年の小泉政権下、「皇室典範に関する有識者会議」が設置された。同会議は2005年までに、基本的な視点として①国民の理解と支持を得られるものであること、②伝統を踏まえたものであること、③制度として安定したものであることを挙げた上で「女性天皇・長子優先(=愛子内親王の即位)」、「皇族女子が民間男性と結婚し、その子供は皇位継承権を有する(=女系天皇容認)」の報告書をまとめる。

小泉純一郎内閣総理大臣(当時)はこの報告書を受け、皇室典範の改正案を国会に提出する方針を固めた。だがこの提出は現在に至るまで見送られている。理由は勿論、文仁親王妃紀子殿下のご懐妊発表があったからだった。

実はここに至るまでの経緯が存在する。2003年のこと、男系皇族不足というのは政府としても、当時の官邸・宮内庁ともに共通の危機感だった。有識者会議の設置に動いていた官邸は、できるだけ幅広い議論を模索。一方の宮内庁には保守的な見方が強く、「女系」などは全く考えられないことであったと言われている。そのような中で当時の湯浅利夫宮内庁長官は、会見で以下のような言葉を口走る。

平成の世となった2003年6月、湯浅利夫宮内庁長官は記者会見で、皇太子ご夫妻(現在の天皇皇后両陛下)の第2子(第1子は愛子さま)について「長官の立場」と断った上で「もうひとかた欲しい」と延べました。同年12月には湯浅長官が秋篠宮ご夫妻の第3子について「皇室の繁栄を考えると、3人目を強く希望したい」「できるだけ早い時期にと思う」と発言しました。皇位継承が可能な男子の誕生を願ったのは明らかです。

天皇陛下が五輪で感染拡大をご懸念、宮内庁長官が拝察 過去事案にみる発言の重み(坂東太郎) – 個人 – Yahoo!ニュース(太字、下線筆者)

皇室の、あろうことかお世継ぎに関わる事柄についてあまりにも非礼なこの発言は、当時の皇太子妃殿下であった雅子皇后陛下を追い詰めたと指摘する向きもある。

精神科医の片田珠美さんは、この発言が雅子さまを極限まで追い詰めたと指摘する。

「完璧主義で努力家の雅子さまは、それまで自らの努力で成功体験を積み重ねてこられました。それなのに出産後、愛子さまが男児でなかったことで第2子出産の期待が高まり、さらに湯浅長官の発言によって“自分は見捨てられた”との絶望感やストレスに見舞われたはずです」

雅子さま、療養生活の決定打は当時の宮内庁長官の言葉か|NEWSポストセブン

いずれにしても、宮内庁長官が産後間もない皇太子ご夫妻に対して「もうひとかた欲しい」、当時最年少皇族だった秋篠宮ご夫妻に対して「3人目を望む」と言うほど、当時の世論は「男系男子」に拘る向きだったのである。これを宮内庁長官・国民による「禁忌破り」と言わずしてなんと言おうか。

紀子殿下はご懐妊なされ、2006年に悠仁親王殿下がお生まれになった。男系途絶の事態は免れたのである。しかし、それは「男系途絶の危険が無くなった」ことは全く意味しない。

直系継承にこだわることに正当性はない

当然現在にも「安定的な皇位継承」に関する議論は絶えない。中には「直系継承」、即ち天皇陛下の長女である愛子内親王殿下の皇位継承を望む声もある。これは女「性」天皇となるため、皇室典範の改正が必要だ。確かに過去240年間に渡って、皇位継承は常に「直系」によって行われてきた。また女性天皇そのものも、歴史的には男性天皇に譲位するための「中継ぎ」としての即位という側面が多分に存在した事は否めない。

だが、現在の皇位継承順位第1位は秋篠宮文仁親王殿下であり、第2位はそのご子息である悠仁親王殿下だ。そうなった理由は現皇室典範が「直系」よりも「男系」を重視しているからである。その現状を変更することは当然「皇嗣剥奪」「悠仁廃嫡」を意味する上、そのようなことを皇室典範改正を行ってまで通すことの正当性はないと筆者は考える。「女性に皇位継承権が認められない方が正当性を欠いている」という意見もあるだろうが、少なくとも現状で既に認められている皇位継承権を「直系の理論」を持ち出して否定することは、より守旧的な見方だろう。

「旧宮家復帰」が理想だが…

では安定的な皇位継承のためにはどうすればいいのか。戦前のような「側室制度」の復活は国民的な合意はもちろん現代の倫理観でも認めることはできないだろう。そこで盛んに提起される解決策として「旧宮家の皇籍復帰」がある。GHQによって皇籍離脱に追い込まれた旧皇族11宮家の子孫は、現在久邇宮、朝香宮、東久邇宮、竹田宮、山階宮(傍流)、賀陽宮(傍流)で男系後継者が存在する。この方々が現在の皇室に「養子入り」することで「皇籍復帰」し、男系を確保しようというものだ。

これはたしかに理想的ではある。一度臣籍降下した皇族が皇籍復帰して即位した例は歴史上も存在し、何より男系維持が可能だ。この他に「皇別摂家(=江戸時代に摂関家に養子入りし皇室の親戚となった近衛家・一条家・鷹司家)」を復帰させるという案もある。

しかし、この案には重大な問題が複数存在する。

まず1点目として、これらの家は現在全て「一般家庭」であり、国民統合の象徴であり冒頭示した公務を長らく行っていない。男系子孫が複数いるとは言え、その中から皇籍復帰に積極的な人物がいるかどうかは少なくとも国民にとって明らかではないのだ。活動を活発に行い著名なほぼ唯一の旧皇族の子孫として、作家の竹田恒泰氏がいる。だが彼は「私の皇族復帰はあり得ないし、適任ではない」と述べており、自らの皇籍復帰には後ろ向きだ。本当に旧宮家の皇籍復帰を、ご本人たちが納得し承諾する形が整う根拠が不明瞭なのである。

2点目に、国民的な同意だ。これは特に旧宮家復帰に否定的な政治家が理由として挙げることが多い。長年皇室を離れ、しかも血統的にも現皇室と繋がりが薄い家の方が、皇籍復帰して即位されることに国民が納得するか、そのような状況を飲み込めるかどうかが不安視される部分も拭えないだろう。たとえ女系とは言え、現皇室の子孫の方が馴染みやすいし、わかりやすい状況であることは事実なのかもしれない。

以上2点は、旧皇族の皇籍復帰に対する反論として多く述べられてきた事柄だ。だが裏を返せば、「これらをクリアすればこの問題は解決するとも言えるのではないか」という反論が殆ど見当たらないということである。前述の竹田恒泰氏も、2012年には以下のようなツイートをしている。

1点目の問題も2点目の問題も、最終的には法律的な(即ち皇室典範改正)の問題に落ち着く。全くクリアできないわけではないのである。

しかしそれでも、筆者が「女系天皇」の議論を捨てるべきではないと考える根拠を最後に述べたいと思う。

「女系天皇」の議論を封印することは皇室の廃絶を意味する

まず基本的に、このような問題が取り沙汰されているのは「公務の担い手確保」と「男系皇統の継承」が現在の皇室典範のもとで困難になってきているからであることは、ここまでの議論で明らかだろう。

旧宮家の復活は、実現すれば確かに男系皇統を守ることになる。だが、それは皇室典範の基本的な部分(女性、女系男子の否定)を変更しないことも意味する。本稿中盤で述べた2000年代初頭が、またいつ何時起きてもおかしくないということだ。

女性天皇と女系天皇の否定は、同時に男系男子皇族の配偶者に対して「男児を生むことを強要する」ことでもある。事実皇后陛下と皇嗣妃殿下には、宮内庁長官がそれを半ば強要した。悠仁親王殿下が今後もし結婚されるとして、その配偶者に同じ強要をするのだろうか。旧皇族の皇籍復帰が実現して、その配偶者に同じ強要をするのだろうか。男系を未来永劫続けるというのは、まさにそうした事と表裏一体なのではないだろうか。

戦後の皇室は、女性皇族…特に民間から皇室に「嫁いだ」皇族…に「男児を生むこと」を暗黙の了解として成り立ってきた側面を、決して否定できないだろう。そしてそのような状況にあっても「男系男子」の存在は稀有であり、その存続の危機というのは一時的に男子が生まれたり、旧皇族復帰で補ってみても変わるものではないのである。あくまで一時的な対応であり、問題を将来に先送りすることだからだ。

「女系天皇」を積極的に進めるべきだとは考えない。悠久の歴史を踏まえ、男系男子の皇統は可能な限り維持するべきなのだと思う。だがこの「男系維持の負の側面」に目を背けては、皇統の安定的継承に関する議論を行う環境整備ができない。この「女系天皇の議論」を完全に封印することは、皇室がどこかで途絶することをそのまま意味する。

今後も幅広い議論が「皇室目線」重視で行われ、昭和天皇と上皇陛下が目指されてきた象徴天皇と皇室の在り方を改めて見つめながらの皇室弥栄を願い、筆を置きたいと思う。

こちらも必読

おとな研+plusコラム

「女系天皇」記事を書いた理由。…本稿の筆者が、執筆に至る経緯や記事の中で書ききれなかったことまで赤裸々に語っています。

関連記事

参考文献

- 君塚直隆『立憲君主制の現在 -日本人は「象徴天皇」を維持できるか』新潮選書 2018年

- 小田部雄次ほか『総図解 よくわかる 天皇家の歴史』新人物往来社 2001年

- 岩波 祐子『「安定的な皇位継承」をめぐる経緯― 我が国と外国王室の実例ー』.pdf

- 安定的な皇位継承へ2案を中心に検討の方針|日テレNEWS24

- ひろゆき氏「女系天皇ダメは問題」総裁選でも注目の天皇制に私見(FRIDAY) – Yahoo!ニュース

- 野田聖子氏、女系天皇「選択肢」: 日本経済新聞

- 女性天皇・女系天皇を認めなければ皇室は存続できない | | 小宮山洋子 | 毎日新聞「政治プレミア」

- 旧宮家の皇籍復帰が焦点 政府、皇位継承議論を始動へ – 産経ニュース

- 【主張】皇位の有識者会議 男系男子復帰の具体化を – 産経ニュース

- 天皇陛下が五輪で感染拡大をご懸念、宮内庁長官が拝察 過去事案にみる発言の重み(坂東太郎) – 個人 – Yahoo!ニュース

- 雅子さま、療養生活の決定打は当時の宮内庁長官の言葉か|NEWSポストセブン

- 皇室制度に関する有識者ヒアリング.pdf

- 文仁親王殿下お誕生日に際し(平成16年) – 宮内庁

- 新天皇と「令和」の課題:不透明な次代への皇位継承 | nippon.com

- 皇位継承、現在は230年間直系 男系より重要との声も: 日本経済新聞

この記事へのコメントはありません。