日本の宇宙関連スタートアップ・インフォステラ社が、クラウド最大手のアマゾン・ウェブ・サービス(AWS)と、衛星データ利用を円滑化するインフラ事業について提携(サービス連携)した。

現在、地球の低い軌道を回る「低軌道衛星」の増加を軸に、宇宙から地球の観測データを得てビジネスに活かす動きが加速している。

インフォステラもAWSも、そのためのインフラを提供する事業を手がけている。

日本の宇宙スタートアップと世界最大手のAWSが衛星ビジネスで手を組んだ理由を聞く。

衛星ビジネスの課題は「世界展開のコスト」

「最初は正直ビビっていたところがあります。相手の意図も掴めていなかったし、何より相手が巨大すぎて、相手にしてもらえるかもわからなかったので」

インフォステラの倉原直美・代表取締役CEOはそう苦笑する。「相手」というのはもちろんAWSのことだ。

インフォステラの倉原直美・代表取締役CEO。

出典:インフォステラ

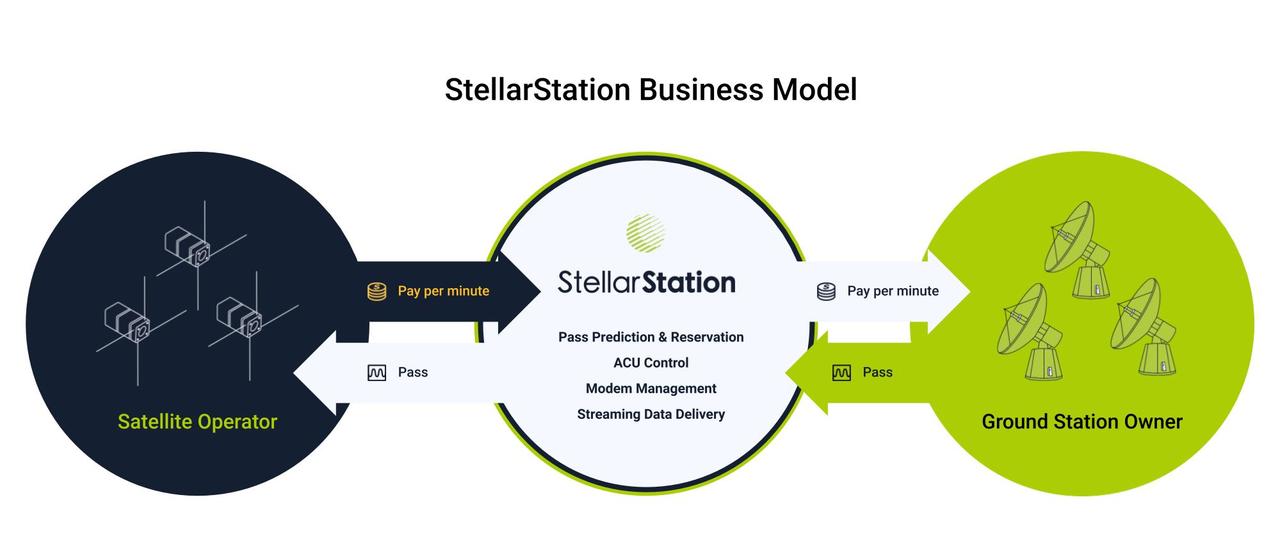

前述のように、インフォステラとAWSは手を組み、インフォステラが持つ「StellarStation」を、AWSがサービス化している衛星運用サービス「AWS Ground Station」に組み込んだ形で、AWSの顧客へ提供する。

インフォステラは2016年創業のスタートアップ企業。そこが業界トップのAWSとタッグを組むのは、確かに大きなチャンスであると同時に、若干の不安も感じるものだろう。

両社の連携で実現するものの全容を知るには、小型衛星を使うサービスについて理解する必要がある。

「基地局インフラ」という宇宙ビジネス

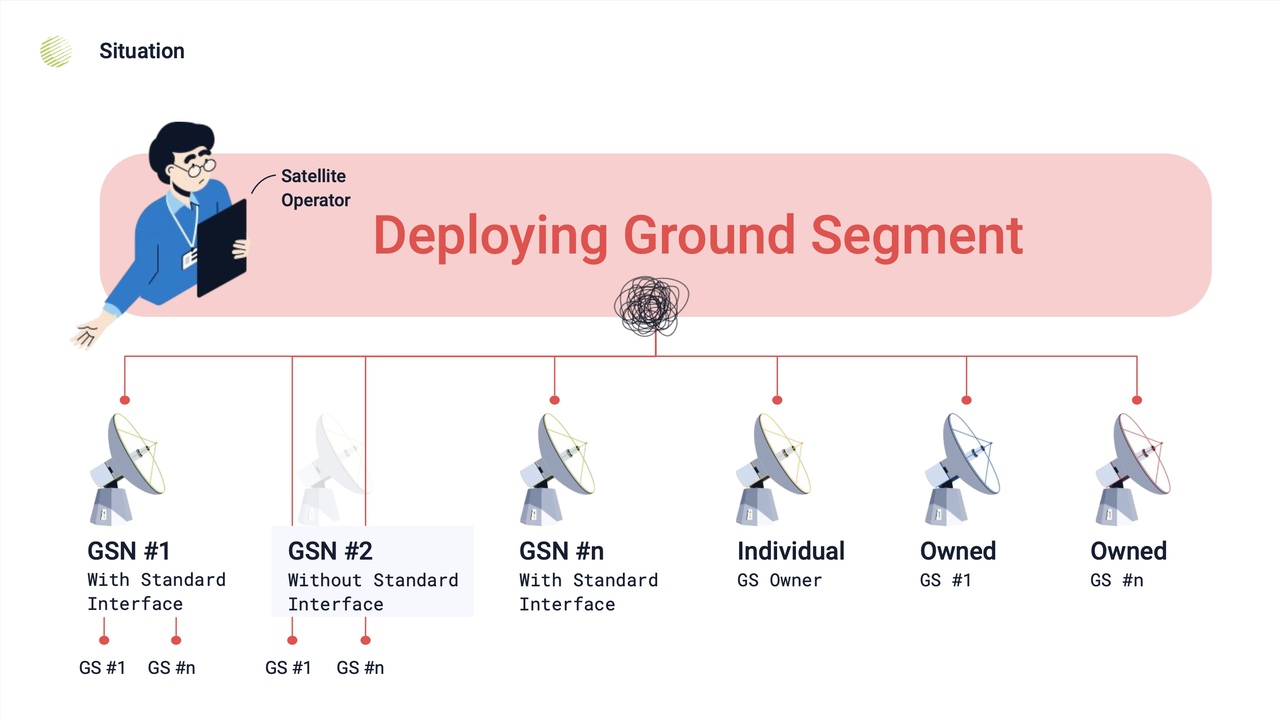

衛星データを利用するには、衛星と通信をする「地上基地局」へのアクセスが必要だ。だが、基地局1つと接続しても、データを受信して活用できるようになるわけではない。

データを得られる地域が限られるだけでなく、一度取得したデータを「ダウンロードできるタイミング」も限られてしまう。衛星が基地局との通信範囲を飛んでいないと、データの取得ができないからだ。

素早くタイムリーにデータを取得して活用したい場合、この取得までのタイムラグは大きな課題となる。

この問題を解決するには、地球全体をカバーするしかない。そのためには多数の衛星を使い、さらに、世界各地にある基地局と連携する必要がある。

「ただ、基地局連携には手間がかかるもの。予算に応じて段階的に規模を拡大していくと、そのたびに構築が必要となります」

倉原CEOはそう説明する。

すべての基地局が同じメーカーの、同じスタンダード技術でできているわけではなく、相互接続は大変だ。

このコストを削減するのが、インフォステラの手がける「基地局インフラビジネス」だ。

クラウドベースのソフトウエアの形で基地局の接続インフラを提供することで、基地局展開のコストと難易度を大きく下げることができるという。そうして、衛星利用者と基地局をつなぐことで、そこから収益を得るビジネスモデルになっている。

だが一方で、衛星と基地局を用意するには、パートナーシップの連携が必須になる。海外の大手は、そこを自分でやっている場合が多い。だが、自分で衛星ネットワークを構築すると、当然ながらそのための事業コストは大きなものになっていく。

「世界規模で小型衛星の運用をビジネスとしているアメリカのPlanetやSpire Globalは、100機近い衛星を所有し、世界で20カ所以上の基地局を自分たちで構築しています。

価値がある衛星ネットワークを提供するにはそのくらいの規模が必要なのですが、それには当然コストと時間がかかります。両社(PlanetとSpire Global)の場合、10人から20人の専門スタッフを抱え、10億円から20億円の投資を必要としました。しかも、構築には最低2、3年の時間がかかる」

倉原CEOはそう説明する。

衛星データを活用するビジネスは増えているが、そのためには衛星ネットワークの利用と構築のコストを下げねばならない。

そこで出てきたのが、クラウドの巨人AWSとのタッグというわけだ。

AWS側のビジネスメリットとは?

AWSは2018年末に自社運用による衛星地上基地局サービス「AWS Ground Station」を発表した。世界中に9カ所の地上局をもち、世界中をカバーしている。衛星を時間単位で借り、データを取得し、さらにAWSの中で解析するところまでを完結できるのが強みだ。

今回、インフォステラはAWSと組むことで、AWS Ground Stationが使う地上基地局も利用可能になる。

また、衛星を活用したい企業は、インフォステラの顧客になることで、自社で世界を覆う基地局ネットワークを構築することなく、素早くそのメリットを享受できるようになる。

ただし、現実問題として、日本での利用を考えた場合、地上基地局の運用先として「使いやすい事業者は少ない」(倉原CEO)のが実情だという。

日本の衛星事業者が提携しやすい企業は、大手を除くとカバーエリアが提携先の自国と北極圏が中心となり、世界中をカバーしているわけではないからだ。そうすると、世界中をカバーするAWSはうってつけのパートナーだ。

倉原CEOは「電波利用の許認可にかかる部分を除けば、数カ月で運用が可能になるでしょう。人員も1名でいい」と話す。

これは、衛星を使ってビジネスをしたいと思う企業が自前で世界展開するのに比べれば、大幅なコスト削減といえる。

インフォステラは日本国内で衛星を利用している企業との取引実績が多い。AWSとしても、日本でGround Stationの利用顧客を増やす上で、インフォステラのようなパートナーの存在は有用だ。

JETROが仲介役に。狙うは「衛星データ活用」の拡大

両社を結びつけたのは、実はJETRO(独立行政法人日本貿易振興機構)だった。

2020年夏に開催されたJETROが行っているアクセラレーションプログラム「X-HUB TOKYO」に倉原CEOが参加した際、その中でAWSの話が出て、協業の可能性を考え始めたという。

そして実際にAWSへアプローチしてみたら、AWS側からも良い反応があり、話はトントン拍子にまとまった。対話が始まったのは「昨年のクリスマス前」(2020年12月)というから、それほど時間はかかっていない。

2018年にAWSが衛星事業に参入したときには「大きすぎて(事業領域の)危機感を感じた」というが、結果的には協業する関係に至ったわけだ。

現状の取り組み範囲は「Ground Stationの活用」までで、AWSをクラウドインフラとして活用し、データ解析を行う手助けをする連携までは含まれない。しかし倉原CEOは「個人的な希望としては、AWSのクラウド活用まで広げたい」と話す。

衛星データの活用は注目されているが、そのハードルは過去に比べれば下がったものの、いまだ「手軽」というわけではない。

その点について、倉原CEOは次のようなビジョンを語る。

「宇宙業界全体にとっての至上命題は、いかに活用の裾野を広げるかです。衛星がある、だけだと裾野の広がりには限界があります。クラウドでの利用を促進し、今は『衛星ではない』データを扱っているところと結びつけられるか、ということが重要になります。

すなわちAWSが、クラウド事業者をたくさん連れてくることそのものが、(宇宙業界全体にとっての)裾野拡大につながります」

これはまさに、AWSがAWS Ground Stationをスタートした狙いであり、インフォステラが衛星インフラ導入の簡略化を進める理由でもある。インフォステラを経由してGround Stationの利用が促進されれば、AWS側の目論みにもかなう。

(文・西田宗千佳)

西田宗千佳:1971年福井県生まれ。フリージャーナリスト。得意ジャンルは、パソコン・デジタルAV・家電、そしてネットワーク関連など「電気かデータが流れるもの全般」。取材・解説記事を中心に、主要新聞・ウェブ媒体などに寄稿する他、年数冊のペースで書籍も執筆。テレビ番組の監修なども手がける。主な著書に『ポケモンGOは終わらない』(朝日新聞出版)、『ソニー復興の劇薬』(KADOKAWA)、『ネットフリックスの時代』(講談社現代新書)、『iPad VS. キンドル 日本を巻き込む電子書籍戦争の舞台裏』(エンターブレイン)がある。