担当者がゴム手袋をした手でボトルを両手で慎重に持ち上げ、無色透明の液体をゆっくりとビーカーに注いた。

「匂いを嗅いでいただければ」。担当者が促した。だだし「マスク越しでお願いします」と彼は付け加えた。

マスク越しに鼻を近づけても、匂いはない。見た目も、蛇口から出る水道水と変わらない。しかし、この液体は社会の関心を呼び、地元の人々の生活を変えかねない影響力を持っている。

東京電力・福島第一原発の事故処理の過程で生まれ、トリチウムという放射性物質が含まれている水だからだ。

「処理水」と呼ばれている。

窓の外には、見渡す限り、原油タンクのような巨大なタンクがずらりと並ぶ。ビーカーの「処理水」は、この膨大なタンク群に入る前に採取されたものだ。

あの事故から9年が経つ福島第一原発で、メルトダウンした炉心を冷やすなどすることで、処理水は今も日々生まれ続けている。これを、どう処分するか。国や有識者による議論が今、大詰めを迎えている。

経産省の有識者が入る小委員会は1月31日、これを海洋に放出することに優位性を示したとりまとめ案を大筋で了承した。

BuzzFeed Newsは、東京電力の許可を得て福島第一原発の現場を取材した。処理水を取り巻く現状を見るためだ。

原発の敷地に広がるタンクの「森」

取材班は、福島県富岡町にある「東京電力廃炉資料館」で、東電の取材対応をする担当者らと落ち合った。

福島第一原発から約10キロの距離にある。2011年に起きた事故と廃炉事業の現状などを知らせるため、東電が無料で公開している施設だ。

廃炉資料館で車に乗り込むと、福島第一原発に向かった。

国道6号線を北上し、大熊町に入る。しばらく進んで町内にある交差点を右折すると、その先は一般車両の通行は禁止となる。

構内に入り、身元確認や荷物検査、内部被ばく量の測定などの手続きを終えて上階に行くと、窓越しに周囲を見渡すことができた。

大きなタンクの群れが、敷地の一部をびっしりと埋め尽くすように拡がっていた。

福島第一原発の1〜3号機の原子炉内には、事故により溶けて固まった核燃料(燃料デブリ)がある。これを冷やし続けるために常に水をかけているほか、原子炉建屋地下にあるすき間などに地下水が流れ込んだり、破損した屋根からも雨水が入ったりしている。その水が核燃料と混ざり合うことで、様々な放射性物質を高濃度に含む「汚染水」が生まれる。

それを「多核種除去設備(ALPS)」などの浄化設備に通し、多くの放射性物質を取り除く処理を行ったものが「処理水」だ。その処理水が詰まったタンクが2020年1月23日現在、1000基並んでいる。

汚染水は、1日約170トン(2018年度平均)発生している。タンクの容量は1基1000〜1300トン。1週間から10日間ほどで、1基が満杯になるという。

東電は、このままいけば、2022年夏に今後の増設分も含めてタンクが満杯となり、それ以上タンクを並べる敷地もなくなるとしている。

それが、政府が今、処理水の処分方法の議論を進めている理由だ。

東電の担当者は「敷地にあった木々を伐採して、ALPSの入る建物やタンクの置き場を作っているのが現状です」と話した。

「処理水としてタンクにたまる水の発生量をできるならゼロにしたい。でも、難しい」

汚染水の発生量を減らすため、敷地の舗装や、建屋近くに設置した井戸による地下水のくみ上げ、建屋周辺を取り囲むように地下に凍土壁を作るといった対策を取ってきた。

だが、発生量をゼロにするのは難しいという。汚染水が逆流して原子炉建屋の外に漏れるのを防ぐため、意図的に地下水が入るようする必要があるなど、いくつもの要因が重なっている。

「ピー・ピー」 実感した放射線

東電の担当者は、この日の取材行程では、50〜60マイクロシーベルトの被ばくを想定している、と説明した。飛行機で東京とニューヨークを往復すると被ばくするとされる被ばく線量の半分ほどにあたるという。

私服の上に簡易ベストを羽織り、胸元にアラーム付きの個人線量計を入れた。靴下は3重に履いた。この日の行程上、さまざまな施設に行き来し、多少なりとも放射性物質が付着する。それを大型休憩所などの施設内に持ち込まないため、靴下を替える必要がある。そのたびに脱ぎ着すると時間が掛かるため、「3重に履いて、次々と脱ぐようにする」と言われた。脱いだものは回収用のボックスに入れる。

作業員らが行き交う通路を歩き、構内専用のマイクロバスに乗り込む。まずは2011年の事故でメルトダウンした1〜3号機の建屋を見渡せる構内の高台に向かった。マイクロバスを降りるところで声をかけられる。

「マスクや手袋はいりませんからね」

ここは原子炉建屋から100メートルほどの距離だが、2018年11月から防護服は必要なくなり、一般の作業服で大丈夫だという。見学者は私服でも良い。

除染や敷地の舗装などの作業が進んで放射線量が下がり、空気中に舞って吸い込む粉塵も抑えられているからだという。

2019年4月には、安倍晋三首相がスーツ姿で視察している。

東電の担当者からそれぞれの建屋や除染状況などの説明を受けていた時だ。取材班の1人のポケット線量計が鳴った。

「ピー・ピー・ピー・ピー」

線量計は、20マイクロシーベルト被ばくするごとにアラームが鳴るよう設定されている。それを示す警告音だった。

日本のどこにいても、宇宙などに由来する放射線が飛んでいる。高空を飛ぶ飛行機に乗れば、被ばく線量は増える。しかし、普段の暮らしでそれを意識することはない。

そんな中で鳴った警告音。私服姿でいられるほど低い線量であっても、目に見えない放射線を今、私たちは確かに浴びている。初めてそれを実感した。

ALPSが入る現場では

マイクロバスに再び乗り込み、放射性物質を浄化する設備「ALPS」のある施設を目指す。「汚染水」を浄化処理し、「処理水」にする現場だ。

ここでは、防護服を身にまとい、顔には防護マスクをつけなければならない。

苦労したのは、3重に手袋をすることだ。手の感覚が鈍り、ボールペンで取材メモを取ることも、ボイスレコーダーを操作することも難しい。

防護マスクは声が中でこもり、会話しづらい。防護服を着ることで、額から汗が滴り落ちた。さらにヘルメットを被り、長靴を履いてから施設に到着すると、足を地面につけないよう気をつけながら慎重に長靴を履き替える。そして、中に入った。

「ALPSは、浄水器のカートリッジがたくさん並んでいるようなものです。汚染水をカートリッジに通してフィルターでこし、いろんな放射性物質を取り除く。そんなイメージです」

まるで工場のような風景が広がる中、東電の担当者は説明した。

ALPSを通せばさまざまな放射性物質がこし取られ、危険な汚染水は「処理水」と名前を変える。しかし、ALPSで取り除けない放射性物質がある。水素の仲間(同位体)である「トリチウム」だ。福島第一原発に適用できるトリチウムの除去技術はまだ、世界的にも確立していない。

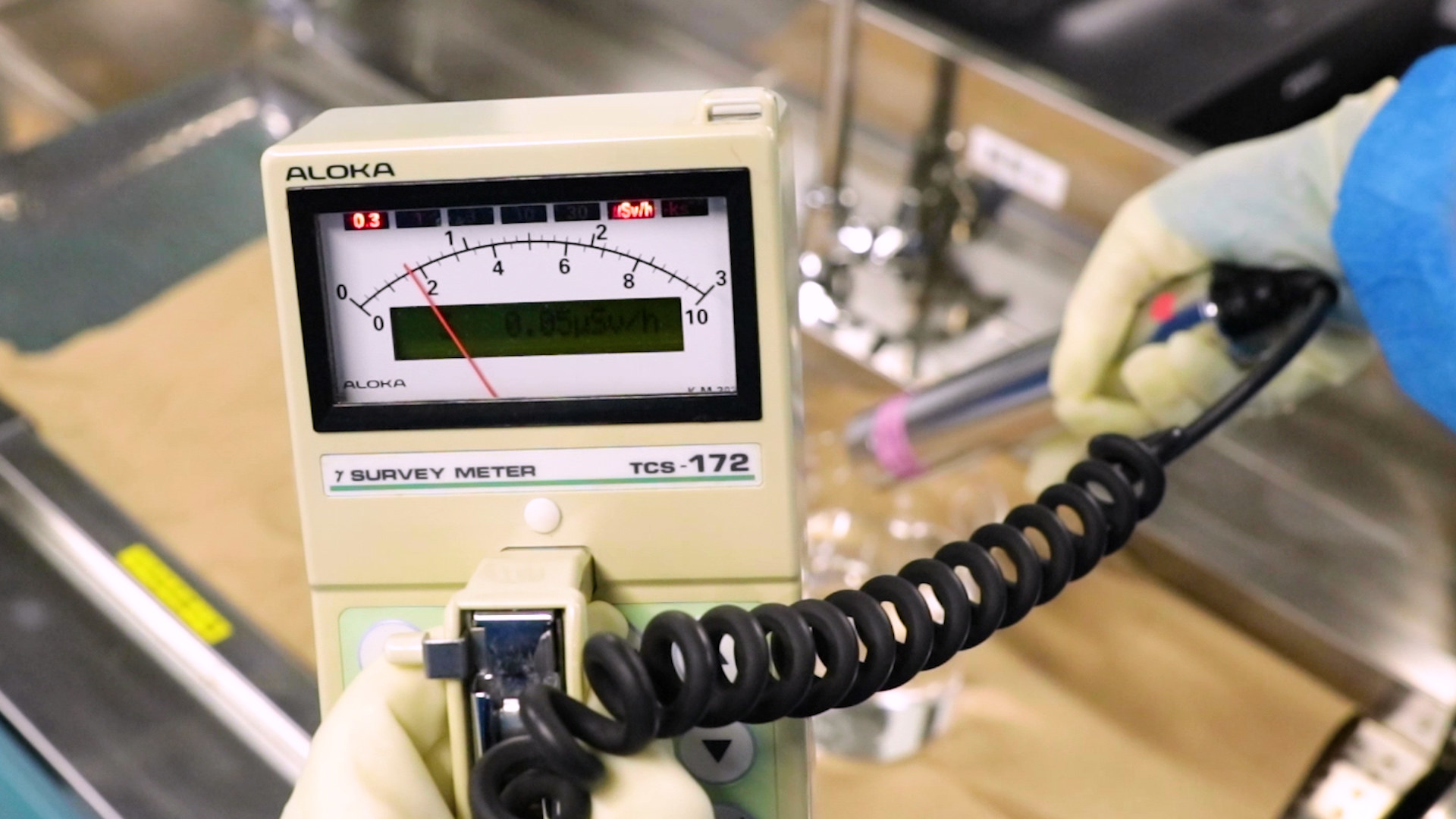

汚染水や処理水を扱う場所で、目の前にさまざまな放射性物質が付着した使用済みのフィルターがあっても、線量は低く抑えられている。東電の担当者が線量計を手にすると、示した値は毎時6マイクロシーベルトほどだ。

原子炉建屋前の高台で、毎時110〜120マイクロシーベルトを計測したのと比べると、ぐんと低い。

フィルターは放射線が漏れないよう密閉構造になっているためだ。使用済みのものは、敷地内で保管しているという。

ALPSは、トリチウム以外の放射性物質を取り除く能力がある。一方で、タンクに貯めている処理水の7割以上は、今もトリチウム以外の放射性物質を多少含んでおり、処分にあたって自然界に放出する際の国の基準を満たしていない。

私たちがこの点を質問する前に、担当者が切り出した。

「2018年の夏、地元の説明会の時に、この点のご指摘をいただいて、我々の説明がいたらなかったということで反省しています」

その理由は、ALPSの初期の不具合もあったことと、放出基準よりも緩いタンクでの貯蔵基準を満たすことを優先したためだという。

「ALPSはトリチウム以外の放射性物質を取り除く能力を持っていますが、汚染水を一度通せば取れるわけではありません。時間をかけて、繰り返し通す必要があるんです」

「米のとぎ汁を想像してください。一回といだだけでは、ぬかをすべて取りきれないけれど、大部分は取れる。かつては運用上の問題でスピードを優先するため、ALPSにさっと通して処理したのです」

海洋などに放出することが決まれば、その前に改めて浄化処理にかけ、トリチウム以外の放射性物質の量を可能な限り減らすという。

目の前で見た「処理水」

ALPSをあとにし、防護服や防護マスクを脱いでから巨大なタンク群に向かった。

見上げると、大きさと密集ぶりに圧倒される。処理水が入るタンクは、ほとんどが高さ10メートル、1000〜1300トンほどの容量がある。

線量計に示されたのは、1時間あたり1〜2マイクロシーベルト。担当者は、改めて説明した。

「タンク周辺の線量が高かったので、それを下げるためになんとかして早くALPSを通したかったのです。今では、被ばくするリスクは軽減されています」

では、このタンクの中身は、どんなものなのか。

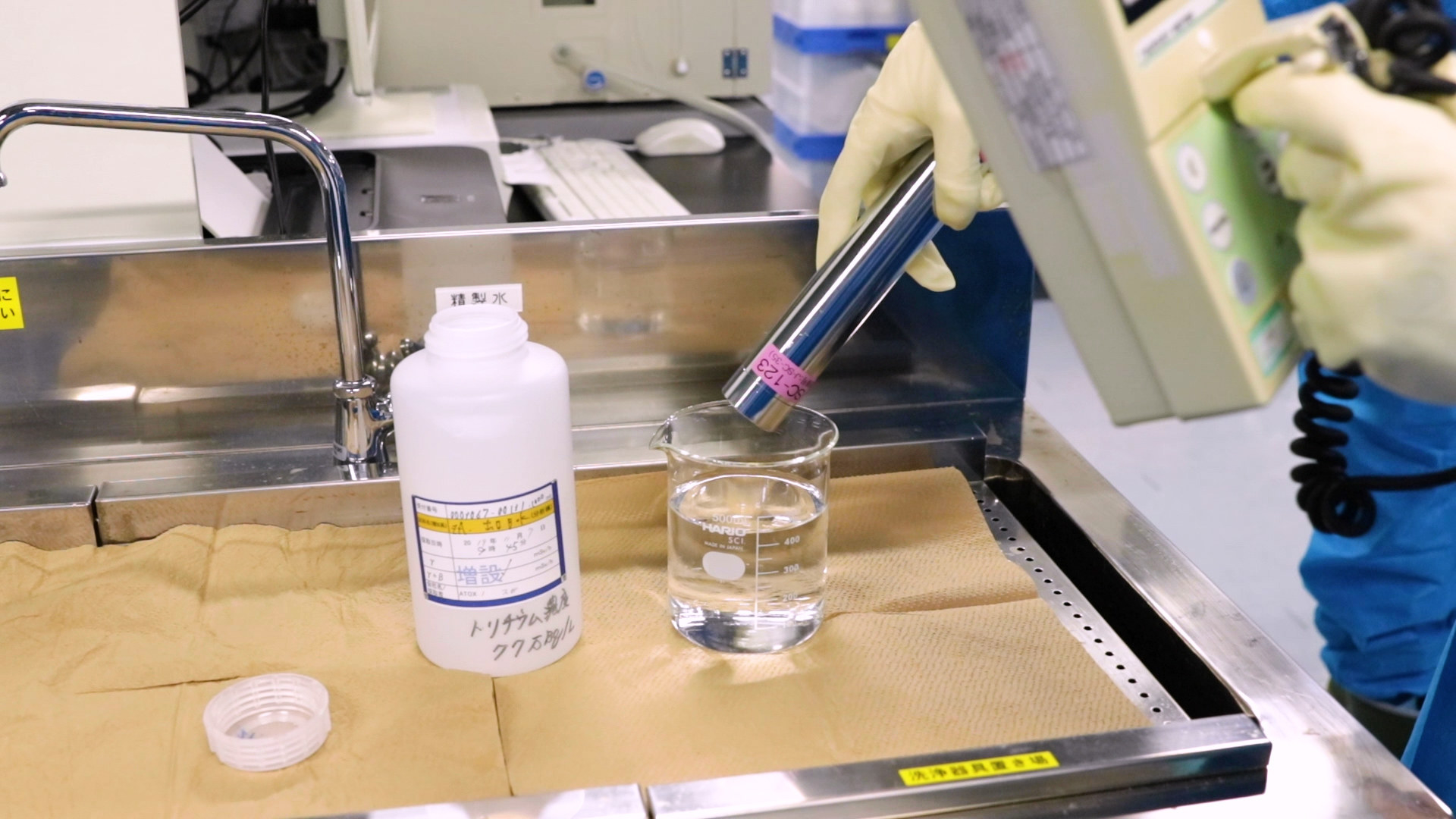

通されたのは、ALPSから採取した処理水のサンプリングから放射性物質の濃度を測定している「化学分析棟」だ。

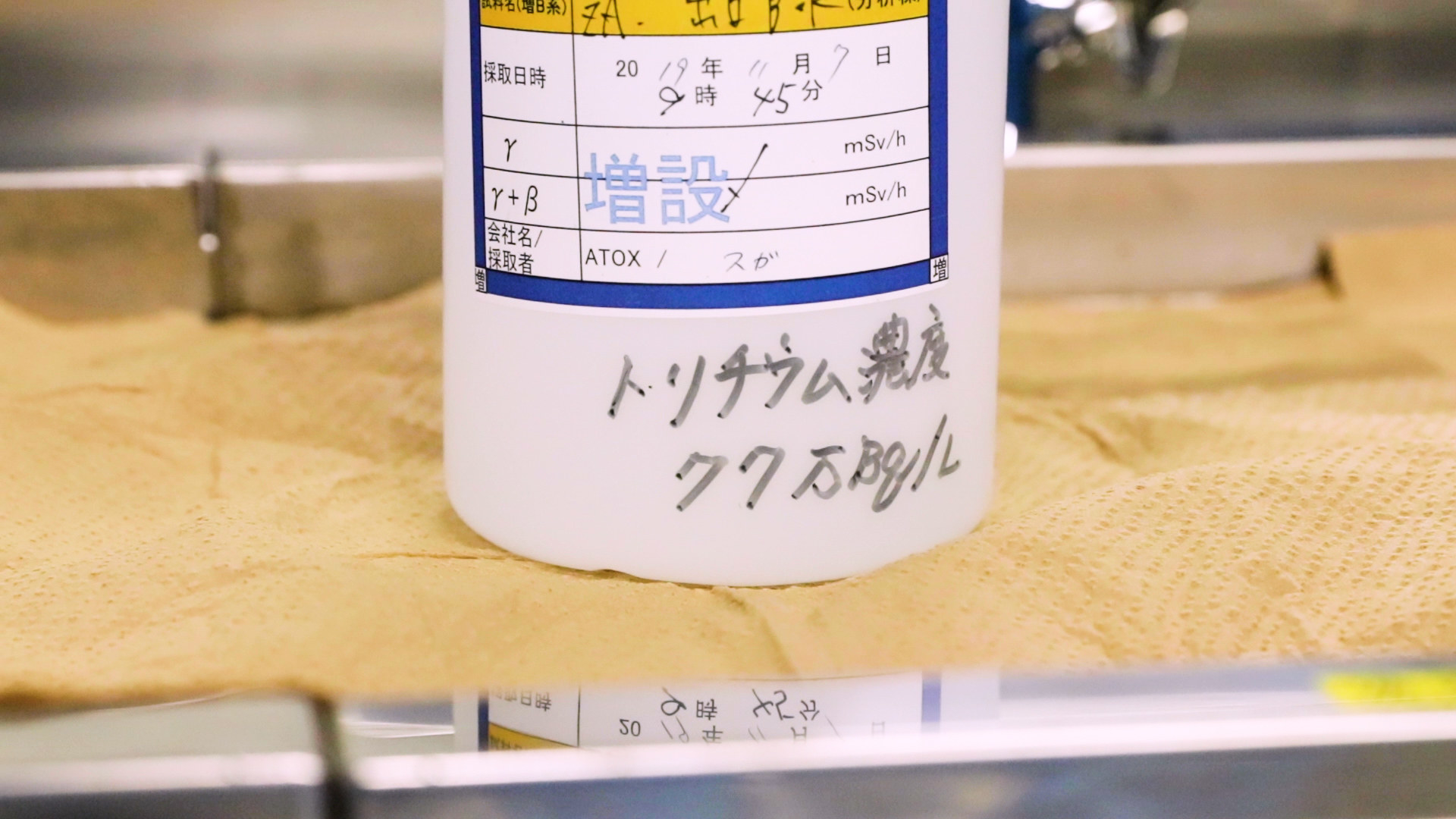

目の前に用意されたのは、1リットル入るボトル。この中に、処理水が入っている。

構内にある処理水のトリチウム濃度は、平均で1リットルあたり100万ベクレルだが、このボトルには「トリチウム濃度1リットルあたり77万ベクレル」との表記があった。

処理水がビーカーに注がれた。

容器を満たしていく無色透明な液体は、「ミネラルウォーターだ」と言われても、見た目からは判断がつかない。

トリチウムは、原子力施設からだけでなく、自然界でも常に生成され、酸素と結びつくことで、水とほぼ同じ性質の「トリチウム水」となる。それが、海や川、雨水、水道水、大気中の水蒸気に含まれ、人間は普段から自然と摂取している。処理水を目にして、納得した事実の一つだった。

経産省は、トリチウムの放射線のエネルギーは弱いと説明している。その通り、線量計を近づけても、ほとんど値は変わらない。東電の担当者は言った。

「匂いもまったくしない水になります。マスク越しに、ぜひ嗅いでみていただければと」

そっと顔を近づける。マスク越しではあるが、確かに匂いはなさそうだった。

「そんな単純な話じゃありません」

前述の通り、東電はこのままいけば2022年夏には、今後の増設分も含め、処理水を入れるタンクが満杯になり、タンクを並べる敷地はなくなるとしている。

東電の別の担当者は「福島第一原発は、日本の原発の中では敷地が潤沢にある発電所です。けれど、事故によって敷地が足りないという状況です」と語った。

廃炉作業をできるだけ早く、着実に終えるためには、敷地運用の観点で処理水タンクを敷地内で並べ続けて保管を続けるのは、難しい。さらに、敷地外にタンクを運ぶのも、漏洩リスクを考えれば、困難だという。

処理水の処分方法を巡り、経産省の小委員会は2020年1月31日、処理水の処分について、前例のある海洋放出と大気放出を「現実的な選択肢」としたうえで、国内外で実施されている海洋放出の方が「確実に実施できる」とする提言案を大筋で了承した。

ただし、提言案は、処理水をどこで放出するかという点には触れていない。

トリチウムを含む水の放出は、欧米や韓国など世界中の原発でこれまでも、一定の安全基準を設定したうえで行われてきた。

日本では40年以上にわたり、全国にある原子力施設から排出を続けている。茨城大学の田内広・理学部長ら専門家は、トリチウムを含んだ水の放出が人体に被害を与えた例は見当たらない、としている。

だが、国内外の注目が集まる福島では、安全基準の厳守などで放出の科学的な安全性を確保したとしても、社会的な影響が出ることへの懸念がある。

「放射性物質が流された」という単純な風評となり、福島県産の魚介類や農産物が安全だとしても敬遠する消費者が出ることで、ようやく立ち直りを見せ始めた漁業などに打撃を与えかねないからだ。

東電の担当者は言う。

「世界でトリチウムを含んだ水を薄めて放出している現実があります。じゃあ、福島もそうすれば良いかと言えば、なかなかそんな単純な話ではありません」

政府による廃炉工程表では、最も作業で難しいとされる燃料デブリの取り出しを2021年に2号機から始め、31年までに全ての建屋から使用済み核燃料を取り出すとしている。

そして、11年の事故から30〜40年で廃炉を完了することを目標としている。

作業の進展で進んだ「12キロ」

廃炉までの道のりは険しいが、作業の進展で変化は起きている。今回の取材で見た変化は、まず取材の集合地点に現れた。

2016年にBuzzFeed Newsが初めて第一原発を取材した時の集合地点は、東電廃炉資料館ではなく、そこからさらに12キロほど離れた「Jヴィレッジ」だった。

サッカーなどのスポーツ合宿施設として建設されたJヴィレッジは原発事故後、「前線基地」「中継基地」として資材置き場や駐車場などとして使われたほか、作業員らの仮設宿舎が建てられ、宿泊・休憩場所ともなった。

しかし、原発構内に作業拠点が確保できるようになると、Jヴィレッジは作業基地としての役割を終えた。2019年4月、本来のスポーツ施設としての営業を全面再開した。

かつて、作業員らはJヴィレッジから防護服を着て現場に出ていたが、放射線量を抑えるための対策や除染作業が進み、2018年には原発敷地内の96%で防護服が不要となった。

私たち取材班が構内に入った時も私服姿だった。胸元に入れたアラーム付きの個人線量計は、予定していた50〜60マイクロシーベルトという被ばく想定をはるかに下回る数値で返却した。

変わらない厳しさも

原発事故を収束させるのは、大変な作業だ。しかし、構内で働く人々の雰囲気は想像よりも柔らかく、殺伐とはしていなかった。

誰もがすれ違うと「お疲れ様です」と挨拶を交わす。東電の社員らは、作業員1人ひとりと行き交うたびに率先して「お疲れ様です」と声をかけていた。明るくはっきりと返す人もいれば、くだけた感じで小さな声で返す人もいた。

休憩中の人には笑顔があったし、たわいもない会話をする人もいた。製造業の現場などで見かけるのと変わらない、落ち着いた様子だった。

一方で、原発だからこその厳しさを感じさせる部分があった。作業員らの安全対策やセキュリティ体制だ。

構内でどこかを取材すると、そのたびに原発内の中核施設「免震重要棟」に戻る。放射性物質が拡散するのを防ぐため、靴下や防護服、ゴム手袋などを、定められた手順に従い脱ぐ。

脱衣所では、片足ずつ靴下を脱いだら、決められた場所にそれぞれ足を置いたうえで、靴下を回収ボックスに入れる。指定外の場所に足を踏み出そうなら、「踏まない」と東電の担当者からすぐさま大きな声で注意が入った。

取材班の1人は、片足を指定外の場所に置いてしまったため注意を受けた。そこで慌ててしまい、体勢を崩してもう片足も踏み出し、改めて厳しく注意された。

手袋や防護服は、脱ぐ場所や脱いでから捨てる手順が決まっていた。汚染の程度を調べるため、身体検査を受けるたび、「異常はありません」「退出してください。お疲れ様でした」という装置のアナウンス音が響いた。カメラなど手荷物も検査に通す。

構内の出入口にあたる「入退域管理施設」では、「目標・待ち時間15秒!ご協力を!!」「国際テロ情勢に伴う警備強化実施中」といった標語が貼られ、静脈による生体認証や荷物検査などを受ける。空港の保安検査場よりも厳重だった。

福島第一原発で続いているのは、放射線を封じ込め、現場周辺と社会全体の安全を確保するための作業だ。線量計のアラーム音と安全手順の厳しさは、放射線という目に見えない敵の存在を、私たちに改めて感じさせた。

処理水の最適解は

取材を終えると、東電廃炉資料館で解散した。

資料館で流れる映像では、こんなメッセージがあった。

“私たちが思い込んでいた安全とは、私たち東京電力のおごりと過信に過ぎなかった”

“あの巨大津波は事前に予想が困難だったからという理由で、今回の事故を天災と片付けてはならない”

“事故の反省と教訓を胸に刻み、福島を復興し、事故を起こした発電所を安全に廃炉にすること。この大きな責任を果たすことに、全力で取り組んで参ります”

東電の担当者が取材中、こう話したことを思い出した。

「福島のために廃炉を完遂したいと入社を志望する人が増えました。今まででは考えられないような人が入ってきます。変わってきました」

処理水の処分方法をめぐり、上述の海洋放出、または大気放出ともなれば、風評被害が生まれかねない、と福島県魚連など地元関係者は恐れている。県漁連が放出に反対してきた理由は、「処理水の安全性」ではなく、風評被害への危惧だ。

小委員会が概ね合意した提言案は今後、正式な報告書として取りまとめられる。そして、政府が処分の方法や時期の方針を決定する。これまでの流れを考えれば、海洋放出となる公算が大きい。

それをいつ、どこで行うのか。もしも福島沖で放出することになれば、国や東電側は、主張してきた放出の安全性を、国民にどう伝えるのか。そして国民はどう受け止め、どんな判断を下し、行動するのか。

事故からまもなく9年。福島への関心が低くなり、汚染水や処理水という言葉を知らない人も多い中、どうすれば関心を寄せてもらえるのか。事故とその処理を巡る国や東電への社会的な不信感が続く中、どう事実を伝えればいいのか。取材をする私たちも問われている。

作業員はピーク時、1日7千人いた。いまも1日3500〜4千人が仕事を続ける。その6割ほどが地元の福島の人たちだ。首都圏に暮らす1人の生活者としても、報道する立場としても向き合い続けなければならない問題が、福島にはある。

<この記事は、Yahoo!JAPANとの共同企画で制作しています。汚染水と処理水をめぐる問題を考える上での一助となるべく、様々な角度から報じた記事をこちらのページから読めます>

コメント0件·