ワクチン接種後の心身反応 HPVワクチンをうった後、長引く不調を訴える患者さんの診療に携わって

HPVワクチン接種後の体調不良を治療してきた牛田享宏さん。厚労省の研究班長だった5年前に書いた寄稿を追記の上、BuzzFeedに再掲載します。なぜあの症状が起き、どうすれば治っていくのか伝えます。

私は長引く痛みに対して、様々な診療科と連携して治療に当たる「学際的痛みセンター」というところのセンター長をしています。

HPVワクチン接種後の体調不良を治療する厚生労働研究班の班長を務めていた牛田享宏さん

この記事は、私が厚生労働省のHPVワクチン接種後に訴えられている痛みの治療の研究班長を務めていた2016年に、読売新聞の医療サイト「yomiDr.」に依頼されて寄稿したものです。

HPVワクチン接種後に長引く心身の不調を訴える患者さんについて、診療しながらわかったこと、考えたことについて書きました。

2021年の今も内容はまったく古びていませんので、少し手を加えた上、BuzzFeedに掲載することにします。

私たちは親の影響を受けながら困難への対処法を学ぶ

私たちはみな、両親の遺伝子を受け継ぎ生まれてきます。母の身体から出てきたその瞬間から、自らの能力を発揮し、教えられる知識・経験、体の鍛錬などによって外界の変化に向き合い、社会の荒波を生き抜いていかないといけません。

私たちは親の影響を受けながら困難への対処法を身につけている

外界の変化とは、幼少期であれば両親などから助けられることを原則としています。

気温、気圧のような天気の影響、家族や学校での立ち位置の変化などがあるでしょうし、大人になれば、社会では会社や収入、自立した生活、結婚、出産、大切な人たちとの別れなど空間的にも人的交流的にも幅広いものになるでしょう。

時代がどうであれ、理由がどうであれ、私たちは生きている以上、生まれながらに備わっている能力と何らかの策を駆使して適応していかないといけません。

このことは、人に限らずどのような動物にとっても同じです。例えば、鳥がどうして飛べるようになるのかといっても、なかなかその理由はわからないもので、「親から教えられたからできる」というわけではないのは明らかです。

テレビなどでしばしば紹介されているように、少なからず親が指導しているように見受けられるのは事実でしょう。

人の場合に戻って考えてみると、私たちは何らかの危機を感じるような状況に陥ると、何らかの行動を引き起こすものです。具体的には、逃げる、立ち向かう、動じずにいるなどです。

この時にとる行動は、少なからずこれまでの経験によって、変化してくるものです。個人が自ら乗り切らないといけない未体験の出来事に向き合う時、親などの影響は大きいです。

親による直接の指導だけでなく、親自身がとってきた行動やその結果を見て得てきた経験は、数少ない「参考資料」として使われることになると考えられます。

自らの愛する親を真似て、いい結果が出た時、親にとっても子にとってもそれは大きな誇りと自信になっていくことは言うまでもありません。

どうして心身の不調が表れるのか

しかし、問題はこれらの状況において、全てが常にうまくいくとは限らないということです。何らかの出来事に対して、自分の思ったような対応ができず、望んだ結果が出せなかった場合、我々は「負け経験」をしてしまうことになります。

この「負け経験」は、様々な意味で私たちに影響を及ぼしていきます。負の出来事を乗り越えることは、少なからず試練であって、常に「これでいいのか」と自分自身に対する不信のような感情がつきまとうため不安に陥りやすいものです。

そのような事態に直面すると、私たちは動悸や発汗だけでなく、手が震えるなどの身体的な症状が出てくることになります。

そんな中で最大の努力をしたにもかかわらず失敗した場合、自分がどのような反応をしてしまうかは、自分が置かれた背景、立ち位置などによって変化してきます。

どんな状況であっても、決して裏切られずに自分を支えてくれる環境や、そのような状況下で養育された人は、「何とかなる」という根拠のない自信があり、大きなダメージは受けずに済むものです。

言い換えると、子供たちを育て、守る環境には、揺らぎない愛情と自信が必要となるということです。

おおよそ、子供が病気になるなどして、解決法が見いだせない場合には、親も当然、不安な状況に陥ります。その際、親自身が試されることになりますが、親が育ってきた過程も含めて、親自身が持っている要因と対応能力が試されることにもなるのです。

「守る」という愛情は時として、過剰な対応を引き出すものであり、それ自身は自然なことでありますが、親の状況を常に子供は推し量って見て、行動していることは心に留めておく必要があります。

接種の有無に関係なく、思春期に多彩な症状は現れる

さて、HPVワクチンの接種によって注目されることになった、若い女性たちに見られる様々な症状について、ここからは考えてみましょう。

私たちは、幼少期を終え、思春期・青年期を経て成人に至ります。

私たちが愛知県内の自治体で食育・メタボ・痛み・ストレスの現状を調べる目的に行った疫学調査(2012年)では、半年以上続く慢性の痛みは中学2年生(総数約400名)の18%程度、高校生(総数約600名)の14%程度で見られました。

中学生では膝が多く、高校生になると腰が多く、男女とも同程度でした。

接種の有無に関係なく思春期には多彩な症状が現れることがある

「不安障害」については、過度でコントロールできない不安のために日常生活に多大な影響を及ぼす「全般性不安障害」が2.9~4.6%、対人場面で過剰な不安や緊張から動悸・震え・吐き気・赤面・発汗などが現れる「社会恐怖(社会不安障害)」が1%に見られます。

また、はっきりと確認できるストレス要因により著しい苦痛・機能障害が起こる「適応障害」は2~8%、気分障害であるうつ病は小学6年生の1.4%、中学1年生の4.1%で見られました。

1日中、憂鬱状態が続き、疲れやすく集中力、思考力、判断力などが低下する「気分変調性障害」は思春期年代で1.6~8.0%、葛藤やストレスなどによって腕や脚が麻痺 したり、触覚や視覚・聴覚を失ったりする「転換性障害」は0.2%です。

また、同じような要因から腕や脚のけいれんなどの「不随意運動」が強く引き起こされる「非てんかん性発作」の頻度は低くなく、てんかんとして受診した患者の1~2割をも占めることがわかっています。

これらは詐病(嘘をついたり、大げさに言っていたり、やっていたり)というものではありません。

HPVワクチンを接種している、いないにかかわらず、大変多くの少年少女たちが「HPVワクチンの被害者」と同じような、体の変調・多彩な症状をきたしているということです。

病名を付けることで悪影響も

もう一つ、それとは別に大変重要だと考えられるのは、これらの病気はシロかクロかでなく、しばしば症状の程度が強くなると病名が付いてしまうことが多いということです。

自分が正常かどうかを考えてみると、全く正常などという人が果たしているのかといえば、「毎日毎日が非常に健康で、元気」というようなことはないでしょう。

少なからず調子のいい時もあれば、調子の悪い時もあるというのが一般的だと思います。その調子の悪い時に、明確な理由がある時もあれば、それがはっきりしないこともあります。

いろいろな事象が重なるなどして、これらの症状が非常に強く出て、一定の基準を満たした場合、「○○病」と診断され、病名が付けられるのです。

病名を付けることは一般には原因を探究し、それに即した治療を行うという意味で大変重要なプロセスになります。

しかし、現在、たくさんの名前が付いている病気の症状は互いに重なっているところが多く、同じ患者さんが、A病院ではXX病、B病院ではYY病などと別の病名をつけられてしまうことがあり、混乱を招く要因になっています。

ただ、理由はどうであれ、様々な経緯を経て医師に付けられた病名は、しばしば人の症状や行動に影響を与えることも知られています。

例えば、「あなたは命にかかわるような○○病です」と診断されたとします。

その後から、あなたはインターネットで病名を調べるなどの行動をとることになるでしょうし、そこに書いてある怖い説明の言葉に影響を受けて、夜も眠れなくなってしまうかもしれません。

極度に不安に陥った状態になると、気になってしまって眠れないというだけでなく、ストレスに対応するホルモンである「ステロイドホルモン」が分泌され、眠りにくくなってしまうこともあります。

いずれにしても、病院に行く前のあなたと帰った時のあなたは、病名が付くことで大きく変化してしまう可能性があるということです。

病名で「負の烙印」を押してしまうことも

最近、海外などでは病名が付いたことによる悪影響を、偏見や否定的な烙印を表す「Stigma(スティグマ)の影響(Stigmatization)」と呼んでいます。

そもそもワクチンというものは、無毒化したウイルスの類似物質を体の中に無理に入れることで、体に異物反応を引き起こし、本物のウイルスが自分の身体に入ってきたときに殺す能力を子どもたちに持たせるというものです。

ですから、どんなワクチンでも接種後に何らかの「神経原性炎症」などの神経の反応や免疫応答、これらに伴う痛みは、多少なりとも起きるものです。

今回のHPVワクチン接種後に現れた一連の症状について、症候群レベル(原因が未解明なものなどにとりあえずつけた名前)ですが、「HANS(HPVワクチン関連神経免疫異常症候群)」という名前が一部で提唱されています。

しかし、その症候群名を付けることによって、子供たちに負の烙印であるスティグマを植え付けてしまうのは、将来の病状を悪化させる可能性があり、避けた方がよいと考えられます。

HPVワクチン接種後に生じた症状に対する診療の手引き

その観点から、日本医師会が作成した「HPVワクチン接種後に生じた症状に対する診療の手引き」では、“持続痛”など一般的な名前の方が望ましいとしています。

そもそも病名がつけば治せるのか?

さて、「病名が付いて、原因がわかれば治せるのか?」ということですが、「そのようなこともある」としか言いようがありません。

例えば、ある細菌が骨に入って繁殖して、痛いうえにだんだん骨も曲がってきているとしましょう。

細菌を殺す薬を投与すれば、元に戻るでしょうか?

答えは「否」です。

長い間、病原菌がいたことで骨の質は弱くなり、関節も曲がってしまった状態になって、痛いので筋肉なども萎縮しているような場合、我々の現代医学では、時間を巻き戻して全く元の状態にすることはできません。

一方で、原因がわからなければ全く治療できないのでしょうか?

これも答えは「否」です。

もちろん原因探しは非常に大切です。原因がわかれば症状改善や悪化を防げることにつながる可能性があるでしょう。

しかし、物事には原因がわからないこともあります。

原因がわからない以上、治療者としては、患者さんがまずは体を鍛えるなどしてどんどん悪くなっていかないような工夫をしていき、可能であれば良い状態に持っていけるか、模索していくことが必要となります。

その際、重要なのは、私たちの身体には基本的に修復能力が備わっているということです。しっかり日常生活を立て直し、トレーニングをすればすぐに結果は出なくても、何らかの効果が表れてくる場合が多いのです。

原因不明の病状への治療 副作用の危険も

原因がわからない症状や状態において、薬を使っていくことの意味については真剣に考えないといけません。

痛みやしびれに対しては、「非ステロイド性消炎鎮痛剤」が使われることが多いのですが、これらは同時に、胃腸の障害や腎障害を引き起こすことが知られています。

また、多くの神経痛に効果があるとされる薬は、神経機能を低下させることで痛みを抑える仕組みなので、眠たくなったり、ふらつきが出たり、中には気持ち悪さや 嘔吐、あるいはもの忘れをしたり、目が見えにくくなったりなど中枢神経系の強い副作用が出るケースもあります。

また、ステロイド剤については、たくさんの種類があります。

一部の病気では非常に有効であるほか、一時的に体が元気になったりする効果がある一方で、多くの副作用(易感染性、骨壊死、骨粗しょう症 、消化性潰瘍、高脂血症、糖代謝異常、動脈硬化など)があることも知られています。

これらの副作用は、服用を中止すれば改善することが多いです。

しかし、これから発達し、しっかり身体を作って大人になってもらうという観点からは、薬物に頼らない治療が望ましいことは言うまでもありません。

発達途上の若い女性に最も重要なこと

HPVワクチンの影響とされている若い女性の治療(実際のところは女性に限りませんが)で、最も重要なことは何なのでしょうか?

子供たちの身体や神経系は、毎日成長するタイミングにあります。待ったなしで行わないといけないことは、体づくりです。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)などが行った、若者を90日間ベッド上で安静にした時に引き起こされる変化を調べる実験では、太ももの筋肉である「 大腿四頭筋」が17%萎縮する上、骨の密度も5%以上低下することが知られています。

その他にも、安静によって関節機能や神経機能の低下のほか、血糖コントロールの異常や酸素取り込み量の低下などが引き起こされることが報告されています。

適切な栄養を取り、可能な限り体を動かしていくことが、とりわけ筋・骨が最も発達する時期に必要なことは言うまでもありません。

といっても、痛みがあったり体調が不良であったりすれば、なかなか思うようにできない状態になることは否めません。

私たちが行っている認知行動学的治療

それでは、どのように治療に取り組めばいいのでしょうか?

近年、「認知行動学的治療」がよく使われるようになってきています。物事のとらえ方を変えて、行動を変えていこうという治療です。

その際、これまでの調査や研究でわかってきている大切なことは、一通りの血液検査や神経機能検査で異常がなければ、少なくとも命を脅かすような病気はないということです。

それであれば、体づくりをしながら日常生活を取り戻せばよいということになります。

運動をして筋力や体力を取り戻すのも治療の一つだ

また、思春期の少女の5~10%にみられる「起立性調節障害」は、血圧のコントロール不良から頭痛や動悸、立ちくらみ、 倦怠感、朝起きられない、失神などの様々な症状を生じる障害ですが、HPVワクチン接種後の不調を訴える女性でもその症状がよく見られます。

これらへの対処法やその多くが年齢とともに改善することを知れば、知識として不安の払拭につながります。

周りの元気な同世代の若者たちを見て、焦るかもしれませんが、一つずつ小さなことからでもできることを増やしていくことで、「前に進めている。それで何とかなる」という自信を持つことが回復に結びつきます。

運動や考え方の指導で回復した少女 この経験は財産になる

一人、私が診療した15歳の女性の事例をご紹介します。

女性は、HPVワクチン接種後か同時期に出てきた長引く頭痛や肩周囲の痛み、吐き気で悩みんでいました。

母親と本人がワクチンのせいではないかと不安を持っており、不登校がちになっていました。

様々な検査で異常がない状態だったので、「ワクチンと痛みの因果関係はわからないけれど、少なくとも大きな病気ではないので何をやってもいいんだよ」という説明をしました。

また、並行して不眠傾向があったので、日常生活の指導を行うと同時に、女性に対しては、肩周囲の筋肉の弱さが痛みの要因になったりもするという体の仕組みの説明や、姿勢の取り方のポイントなどを指導しました。

運動とストレッチの指導では、その具体的な方法だけではなく、運動すれば必ず筋力・体力は増えてくることを理解してもらいました。

それまでは学校が遠いので行き帰りも送迎してもらうようになっていましたが、指導の結果、徐々に自分一人で行けるようになり、症状も改善してきています。

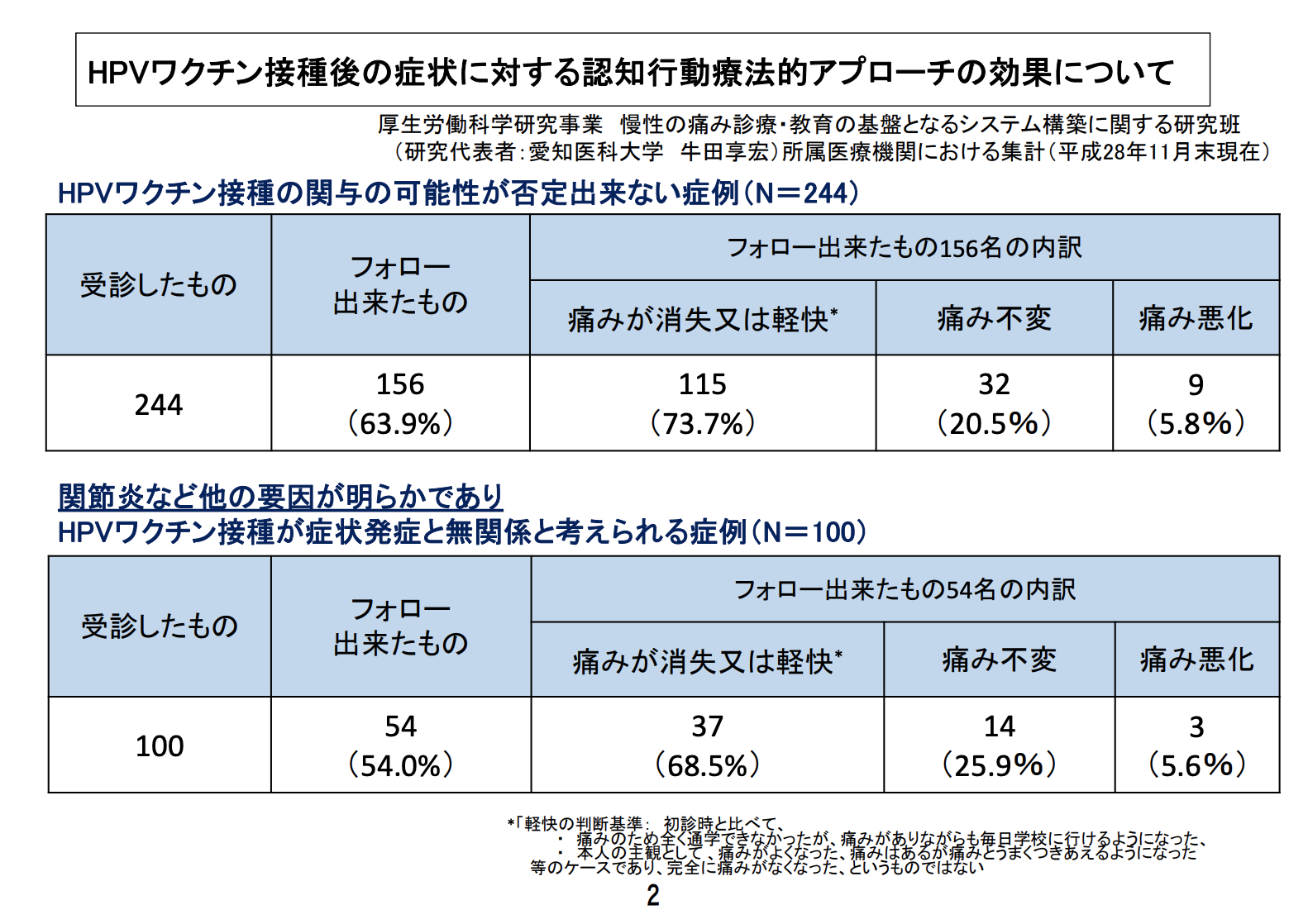

厚生労働省牛田研究班に所属する医療機関の治療の成果。7割程度で痛みが消えたか軽快し、2割は変わらず、6%ほどが悪化した

我々の研究班ではこのような考え方と取り組みで、HPVワクチン接種後の不調をきたして受診し、指導を続けた患者さんの6割以上で少なからず症状が改善しています。

その際、重要なことの一つは、何事も急には変わらないということです。いろいろなことは「一進一退」「3歩進んで2歩下がる」のようになると思います。何事もいいようになる時もあれば、そうでない時もあるものです。

私自身は、とりわけ心根の優しい子たちが、いろいろな症状が出やすいのかなと考えたりしています。

しかし、この子たちがこれらを学び、経験することは、将来自らが親になるなどした時に、大きな財産となる可能性も大きいのだと信じています。

【牛田享宏(うしだ・たかひろ)】愛知医科大学医学部学際的痛みセンター教授(センター長)・運動療育センター長

高知医科大学(現高知大学医学部)卒業後、整形外科に入局。同大学大学院修了後はテキサス大学などを経て、2004年から整形外科講師として脊椎外科に従事しつつ集学的痛み外来を始める。

2007年から愛知医科大学病院痛みセンター部長として様々な観点から痛みの病態を分析して,診療を進めることを目的としたチーム医療を推進している。2010〜18年厚労省慢性の痛み政策研究事業班長。現在は日本疼痛学会副理事長、国際疼痛学会評議員を務める。