日本の20代女性の約2割が「痩せすぎ」ている。しかも、その栄養状態は終戦直後よりも悪い(「国民健康・栄養調査」厚生労働省)。

そうした若い女性たちは妊娠しても、妊娠中の体重増加を避ける。その結果、2500g未満の低出生体重児が増え、さらにそういう子どもたちが糖尿病など生活習慣病のリスクにさらされているという。

こうした問題にストップをかけようと、医師や食品メーカーらが立ち上げたのが「ヘルシー・マザリング・プロジェクト」だ。

2018年11月5日に開催されたカンファレンスで担当者は、「これは男性の問題でもあります」と呼びかけた。ダイエット広告にあふれる日本で、今何が起きているのか── 。

深刻な栄養不足、終戦直後よりも悪化

WHO(世界保健機関)は、体格指数(BMI=体重キログラム÷身長メートルの2乗)が18.5未満を「低体重(痩せ)」としている。前出した通り、厚労省の調査で痩せているとされる20代女性は21.7%にのぼる(2017年「国民健康・栄養調査」。

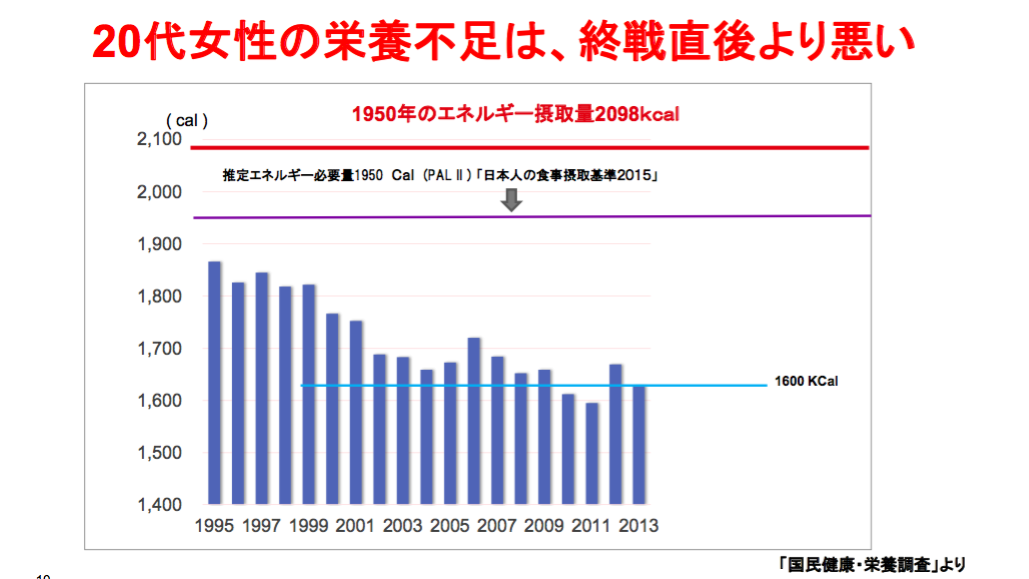

同調査によると、終戦直後の1950年の20代女性のエネルギー摂取量は2098kcalあったが、2000年以降は平均1600kcalほどに落ち込んでいる。つまり戦後より悪い。

顕著なのが都会で働く女性だ。

2015年に三菱地所が発表した、大手町・丸の内・有楽町エリアなどで働く20~30代のワーキングウーマン749名を対象に調査した「まるのうち保健室『働き女子1000名白書』」によると、その割合はさらに上がり、痩せている女性は28%だった。主な原因は朝食をとっていないことで、平均摂取エネルギーも1479kcalと低く、多くの栄養素が不足していた。特に3大栄養素の一つであるたんぱく質は不足率89%と深刻だ。

痩せ妊婦→低出生体重児→妊娠糖尿病の負のスパイラル

提供:ヘルシー・マザリング・プロジェクト

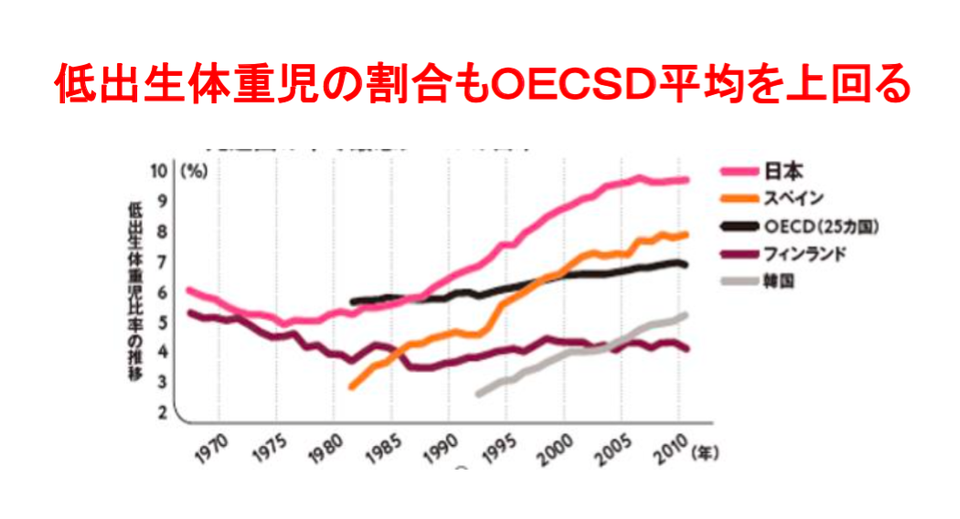

ダイエットブーム、低栄養化……。次なる問題が2500g未満で生まれる低出生体重児だ。実は日本はこの低出生体重児の割合がOECD(経済協力開発機構)平均を上回る。

カンファレンスに登壇した日経BP総研メディカルヘルスラボのヘルシー・マザリング・プロジェクトの黒住紗織さんは言う。

「日本はすでに痩せているのにさらに痩せ願望がある女性が多い。妊娠しても太りたくない、産後も早く元の体重に戻したいという思いから、妊娠中の体重増加を嫌う女性が増えています」

これが負のスパイラルにつながっているという。

赤ちゃんが母体から十分な栄養を受けられない

→飢餓状態の胎内環境で遺伝子スイッチが入り、栄養を吸収しやすい体質になる

→出産後、肥満・糖尿病・脂質異常症など「生活習慣病」リスクが上がりやすくなる

→さらに、小さく生まれた子が成人して妊娠すると「排卵障害」「妊娠糖尿病・妊娠高血圧症候群」「早産」などのリスクが高まる懸念も。

“デブ”いじり…「痩せろ」と言っているのは誰?

妊娠がわかって栄養について学ぶ女性は多いが、一般的な妊娠判明期(第6週)時点では、胎児の器官の多くが形成されており、妊娠後に栄養をケアするのでは遅いのだという。

妊娠するしないにかかわらず、女性の健康にとって大きなリスクになっている「痩せすぎ」問題。前出の黒住さんは言う。

「これは女性だけの問題ではありません。男性が理解することで、社会が変わっていくと思います」(黒住さん)

「痩せたい」という女性たちの願望は、誰がつくっているのか。カンファレンスでは、スリムなことが偏重されるようなダイエットや美容情報が氾濫し、正しい健康情報が埋没してしまっているというメディアの問題点も指摘された。

プラスサイズモデルのエブチュラム真理栄さんは、過去のメディアからの出演依頼についてこんなツイートをしている。

「昔ツイートしたけど某番組の「ぽっちゃり案件あるよ」と電話貰ったので確認したらタイトルが『顔面が残念で人生不幸な人』。あの~私太ってますけど、だからって不幸じゃないんですが。断ったら嫌み言われた」

2017年に日本テレビ「スッキリ」で男性司会者が出演者の女性芸能人をマイケル・ムーア監督やアニメのキャラクター・シュレックに似ていると言い笑いを取ろうとしたが、ゲストで登場した歌手のアリアナ・グランデさんがニコリともしなかったことも話題になった。

世界では“容姿いじり”をしないのはもちろん、メディアがステレオタイプを発信しないよう規制する動きもある。報道や広告用に写真や映像を提供するゲッティイメージズでは、モデルの体型を修正加工した写真の取り扱いを禁止するなどの取り組みを始めている。

関連記事:ゲッティイメージズがモデルへのハラスメントを禁止、カメラマンは言動で評価される時代へ

ヘルシー・マザリング・プロジェクトは現在、明治やロート製薬などがパートナー企業になっているが、今後は医療関係者や自治体などとも連携し、メディアを通じた情報発信や大学などでのオープンセミナーの開催を予定しているという。

私たち1人1人にも出来ることがあるはずだ。

(文・竹下郁子)