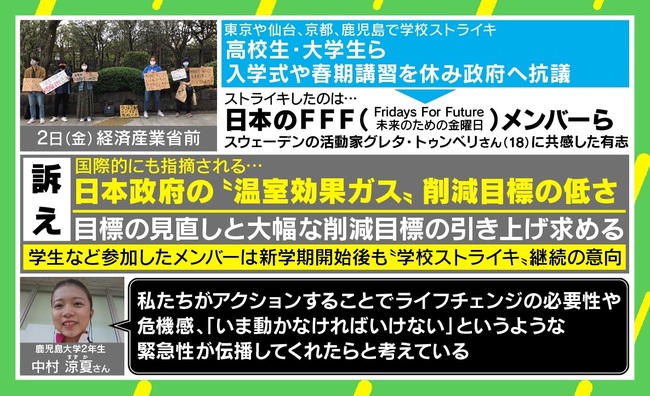

「温室効果ガス 削減目標引き上げて」「持続可能な未来約束して」。こんなメッセージを掲げた学生たちが今月2日、東京・霞が関に集まった。

【映像】「学校ストライキ」で温暖化対策訴え

政府に対し地球温暖化対策の強化を訴える活動だが、この日は平日の金曜日。彼らは入学式や春期講習など、学校を休んで温暖化対策を訴えたのだ。京都や仙台、鹿児島でも同様の活動が行われた。

活動を始めたきっかけについて、鹿児島大学2年生の中村涼夏さんは「4月中に温室効果ガス削減目標といわれる、通称『NDC』といわれるものの2030年目標が決定、報告される。今世界では2010年度比で45%の削減が求められていて、日本のある研究では2030年までに62%を削減しなければいけないという中で、今の小泉(環境)大臣だったりいろんな方の発言を見てみると、62%は難しくて50%近くまでしか上がらないと。2050年カーボンニュートラルは難しいと私たちは思っているので、そういうところに声を上げるために『学校ストライキ』して街頭に立っていた」と話す。

【映像】「学校ストライキ」で温暖化対策訴え

政府に対し地球温暖化対策の強化を訴える活動だが、この日は平日の金曜日。彼らは入学式や春期講習など、学校を休んで温暖化対策を訴えたのだ。京都や仙台、鹿児島でも同様の活動が行われた。

活動を始めたきっかけについて、鹿児島大学2年生の中村涼夏さんは「4月中に温室効果ガス削減目標といわれる、通称『NDC』といわれるものの2030年目標が決定、報告される。今世界では2010年度比で45%の削減が求められていて、日本のある研究では2030年までに62%を削減しなければいけないという中で、今の小泉(環境)大臣だったりいろんな方の発言を見てみると、62%は難しくて50%近くまでしか上がらないと。2050年カーボンニュートラルは難しいと私たちは思っているので、そういうところに声を上げるために『学校ストライキ』して街頭に立っていた」と話す。

自分たちが持つ危機感を少しでも多くの人に知ってもらい、1人2人と仲間が増えればと願い活動しているという中村さん。しかし、今回の活動に対してもネット上では「『学校ストライキ』って要はサボり。目的を達成するにはちゃんと学校行って勉強して社会的地位を得ないとね」などと厳しい反応が投稿されている。

「1000、2000の“いいね”より、一言の誹謗中傷がすごく傷つく。そういう意味では、学校ストライキということで注目は集まるだろうという覚悟はしているし、批判は浴びるだろというのがあった。もう一つは新学期が始まるということで、私は大学2年生でまだ学校に通うっていうことがなくて、新学期が始まった場面で学校のみんなに何て思われるのかっていうのはずっと心配していること」(中村さん)

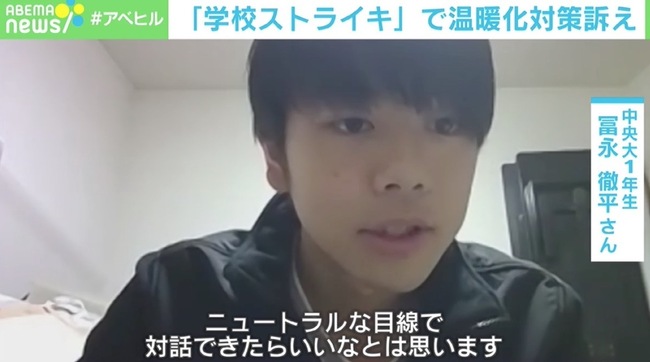

厳しい言葉は覚悟している一方で、不安も抱えているという中村さん。同じく街頭で環境問題について訴えた中央大学1年生の冨永徹平さんは、活動に対する偏見の根深さを感じているという。

「1000、2000の“いいね”より、一言の誹謗中傷がすごく傷つく。そういう意味では、学校ストライキということで注目は集まるだろうという覚悟はしているし、批判は浴びるだろというのがあった。もう一つは新学期が始まるということで、私は大学2年生でまだ学校に通うっていうことがなくて、新学期が始まった場面で学校のみんなに何て思われるのかっていうのはずっと心配していること」(中村さん)

厳しい言葉は覚悟している一方で、不安も抱えているという中村さん。同じく街頭で環境問題について訴えた中央大学1年生の冨永徹平さんは、活動に対する偏見の根深さを感じているという。

「日本で環境系の活動というと極端な感じの雰囲気(印象)を持つ方が多いと思う。環境主義的な、“呼吸しなければいいじゃないか”的な考えを持っているんじゃないかと思われているが、そんなことはなくて、僕たちが生きていくために環境はある程度守らなくちゃいけない。そのために必要な程度の環境を守れていない現状の中で、もう少しニュートラルな目線で対話できたらいいなとは思う」(冨永さん)

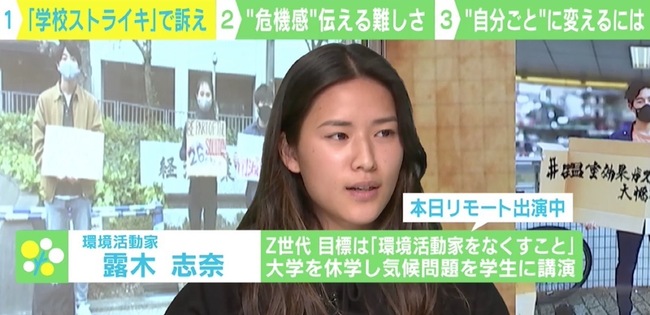

こうした活動について、環境活動家の露木志奈氏は「私も学校のストライキ、気候ストライキには何度か参加したことがあって、その度に学校を休んで活動をしなければいけないと思うような世の中になっていることに問題があると思う。もちろん批判的な意見があるのは事実だが、そういう社会をつくっているのは誰か一人ではなく、みんなが少しずつつくりあげている。私も“環境活動家をなくしたい環境活動家”という目標を掲げて活動しているが、誰か一人“誰か地球を守る人”ではなく、環境活動家すらいなくなるような(意識が浸透した)世の中になればいいなと思っている」と話す。

こうした活動について、環境活動家の露木志奈氏は「私も学校のストライキ、気候ストライキには何度か参加したことがあって、その度に学校を休んで活動をしなければいけないと思うような世の中になっていることに問題があると思う。もちろん批判的な意見があるのは事実だが、そういう社会をつくっているのは誰か一人ではなく、みんなが少しずつつくりあげている。私も“環境活動家をなくしたい環境活動家”という目標を掲げて活動しているが、誰か一人“誰か地球を守る人”ではなく、環境活動家すらいなくなるような(意識が浸透した)世の中になればいいなと思っている」と話す。

中村さんは“今動かなければいけない”というような緊急性が伝播してくれたらと考えている。この危機感を伝える難しさについては、「環境についてあまり知るような機会がなかった人に、どうやってこの問題を伝えるかということはすごく悩んでいる。ただ、興味がない人に興味を持ってもらう必要はないと思っていて、どちらでもいい人をどれだけ多く巻き込むことができるか。環境対策をしていることは自分たちにとってもいいことだと、小学生から大学生まで伝えさせてもらっている」と自身の活動を振り返った。

では、この先どういった活動が重要になってくると思うか。露木氏は「一人ひとりのアクションというのが、環境問題だけではなくどの問題に対しても必要なことだと思っている。コロナの問題も、政府の対策だけではなくて市民一人ひとりの行動が大切。身近なことからやっていくことがすごく大事だが、コロナも環境も緊急性のあるもので、そういう面を考えると危機感を持ちつつできることをやっていくのが解決の一歩になると思う」と語った。

(ABEMA/『ABEMAヒルズ』より)

では、この先どういった活動が重要になってくると思うか。露木氏は「一人ひとりのアクションというのが、環境問題だけではなくどの問題に対しても必要なことだと思っている。コロナの問題も、政府の対策だけではなくて市民一人ひとりの行動が大切。身近なことからやっていくことがすごく大事だが、コロナも環境も緊急性のあるもので、そういう面を考えると危機感を持ちつつできることをやっていくのが解決の一歩になると思う」と語った。

(ABEMA/『ABEMAヒルズ』より)

cheo

エキュー@行者にんにく

猫子猫

天羅蛇刀<てんらじゃとう>

マル

エキュー@行者にんにく

のりたま55

天野龍雅

SDL

エル

もっぷ

ゲスト

s1

ginkgolide

にゃんこ(`・ω・)ゝ

にゅうにゅう

ゲスト

ゲスト

喫煙家

ゲスト

わだお

田中

gaudi

イントレ zerotype54

gaudi

わかめ

喫煙家

QTA

エキュー@行者にんにく

taku417

ゲスト

Kanoto

エキュー@行者にんにく

ラピスラズリ

志士丸@

蒼志

yus

いろるり

(´・ω・`)

志士丸@

じぇいソン

車検に出す金がない

UE

kasuka

秘密の偽装天使

劉生

kan

喫煙家

kurogane

のぞみ

kibabayasi

ほげぇ

kikikanrisya2

sora

ゲスト

すりごま

はるちか

ゲスト

マシモ

Ricker Stampede0311

sakasaka

Mayuzumi

ゲスト

名無しさん

ジャック

喫煙家

masahul

Blair

赤錆

himat

dyvvrm

わはーかわいいよわはー

クジ

玉こんにゃく47

トージ

tomo

そー太

たそがれ

叢雲 楓(TriG)

きら

cresc.

ゼロK

マーティン

蒼黒

蓑虫

エル壱(えるいち)

あると

らあ

QTA

十三

kasshu

無法松

TheFool

esoppu

つがえる

サボリンスキー

青空

000

シメジ

つがえる