「桜の開花は平年より早め」「今後1カ月の気温は平年並」「今年の梅雨の降水量は平年を上回った」というように、天気予報でよく聞く「平年」という言葉。

実は来る2021年5月19日、この「平年」を示す数値が10年ぶりに新しくなる。

新しい平年はこれまでの平年と比べてどのような傾向にあるのか。そして、天気予報はどう変わるのか。観測値の統計や新しい平年値の策定に関わる気象庁の村井博一・統計技術管理官に話を聞いた。

「平年」とは?

平年には、はっきりとした定義がある。

細かい気象条件の平年の値である「平年値」は、過去30年間の観測値を平均したものだ。

気象庁の予報はもちろん、民間気象予報会社なども共通してこの平年値を基準に日々の天気を予報している。

その項目は、気温や降水量、日照時間、積雪の深さ、風向、風速、気圧など多岐にわたる。

また、梅雨入りや梅雨明けの時期、各地の桜の開花日、台風の発生数・接近数・上陸数などにも平年値がある。

2020年の平年は、時代遅れだった?

「平年値」は毎年更新されるわけではない。

日本では1951年以降、10年おきに過去30年間の観測値の平均を平年値として利用してきた。例えば、1951年からの10年間は1921〜50年の観測値の平均が平年値とされ、1961年に1931〜60年の平均を新たな平年値として更新する。

2021年は再び平年値が更新される年で、新しい平年値は1991〜2020年の30年間の観測値をもとに算出されることになる。

ちなみに、2020年6~8月の東日本の気温は「平年」より高い傾向にあった。この基準となった平年値は、上のルールから分かるように、1981〜2010年の観測値の平均だ。ずいぶんと昔の観測値が「平年値」として使われていることになる。

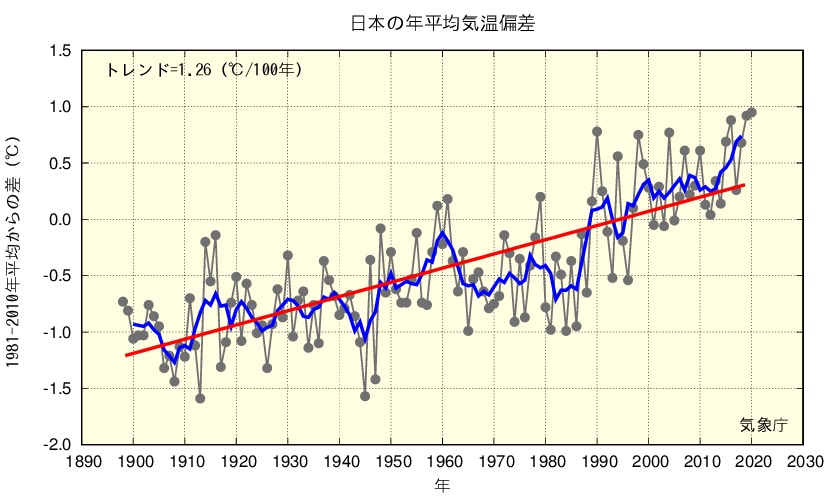

地球温暖化などによって気温が少なからず上昇傾向にあることは世界共通の認識であり、それを考えると「平年より高い」という結果は、ある意味当然と言えるだろう。

5月以降に平年値が更新されると、ようやく「平年」の値が私たちの肌感覚に近づくことになる。

新しい「平年」で天気予報はどう変わる?

では「新しい平年」は「これまでの平年」と比べてどのような傾向にあるのだろうか。

3月24日に発表された気象庁の報道発表資料によると、「新しい平年」でポイントとなる変化は「気温」と「降水量」だ。

年平均気温の平年値は、全国的に0.1~0.5度上昇している。すでに書いたように、地球温暖化などの影響を考えると、平年値が上昇することに違和感はないだろう。

降水量の平年値も、夏の西日本や秋・冬の太平洋側の多くの地点で10%程度多くなる。これは、雨の少ない年が多かった1980年代の観測値が新しい平年値の算出に使われなくなる一方で、雨の多い年が多かった2010年代の観測値が今回新たに算出に使われたことが影響しているものと思われる。

また、降雪量は多くの地点でこれまでの平年値よりも少なくなる。これは、気温上昇の影響で雪が降りにくくなった結果だろう。

台風の発生数や日本への接近・上陸数は新しい平年値でも大きな変化はない。梅雨入りと梅雨明けの時期についても同様だ。

また、桜の開花やウグイスの初鳴きなど、これまでは植物34種、動物23種を対象に記録していた「生物季節観測」が、2021年から対象を6種目9現象に大幅に縮小することになった。

観測を続けるのは、「あじさいの開花」「いちょうの黄葉・落葉」「うめの開花」「かえでの紅葉・落葉」「さくらの開花・満開」「すすきの開花」のみで、動物の観測はなくなる。

気象庁の発表では、

「生態環境が変化しており、植物季節観測においては適切な場所に標本木を確保することが難しくなってきています。また、動物季節観測においては、対象を見つけることが困難となってきています」

と、その理由を説明している。

なお、2020年まで観測を続けていた生物季節観測の項目は、引き続き2030年までは比較対象となる平年値として使われる。

5月以降の「平年並」には要注意

平年値が新しくなれば、去年までなら「平年よりも気温が高い」と報じられていた天候も、「平年並み」と表現されることが多くなるだろう。しかし、だからといって「地球温暖化が止まった」などとぬか喜びしてはいけない。

あくまでも基準となる「平年値」が底上げされているだけだからだ。

では、今回の気温や降水量などの平年値の底上げは、「地球温暖化が進行した」結果ということなのだろうか。実はそう簡単な話ではない。

降水量の増加は、人為的な地球温暖化の影響に加えて、数十年単位の自然変動の影響を受けていると考えられている。

また、気温上昇については、都市部ならヒートアイランド現象の影響も考えなければならない。ヒートアイランド現象は人為的に引き起こされるものだが、あくまで都市部限定の現象であり、地球温暖化の進行とすぐに紐付けて考えることはできない。

観測条件が変わったことも平年値の変化に影響している。

たとえば、岡山では観測地が2015年に都市部から郊外へと移転したこともあり、平年値が0.4度低くなった。また、降雪量が減ったのは、各地で行われてきた積雪計のリニューアルが2013年で完了したことも影響している。測定方法の違いによって積雪量が小さめになりやすい。

新平年のスタートは5月19日

新しい平年値を決めるために2020年末までの観測結果を集計したあと、新しい平年値が発表されたのは3月下旬。実際に運用を開始するのは5月19日だ。このタイムラグから、気象庁の苦労が垣間見える。

「観測値を集めて平均するだけなら、コンピューターで計算することもありそこまで時間はかかりません。しかし、その前と後の工程に時間がかかるのです」(村井統計技術管理官)

観測値は記録されたあとで修正されることもある。

たとえば、実際には雨が降っていないのに、観測機器が間違えて「降水」を記録してしまうケースがある。そのため、気象庁では日常的に過去2カ月間を振り返り、観測値と実際の天候をチェックして明らかに間違った記録は修正する作業を行っている。

また、新しい平年値を算出するには、2020年12月31日までの観測値が必要になることを忘れてはならない。過去の観測値の修正はあらかじめ進めておけるとしても、最後の観測対象日である12月31日のデータは、年明け1月1日以降でないと修正作業に取りかかれない。

たかが1日分の記録を修正するだけと思われるかもしれないが、全国約1300カ所、気温や降水量など複数のパラメーターについて10分刻みで得られるデータ量は膨大だ。1月に入ってからの修正作業は通常より急ピッチで行われるものの、それでも2月上旬まではかかる。

さらに、観測値の補正が必要となるケースもある。

観測地の移転や、観測機器のリニューアルなどがあると、観測した値の傾向が変わってしまう。移転やリニューアル前後の観測値を単純に足して平均するわけにはいかない。

そこで、たとえば2015年に新しい地点に移転したのであれば、全国のほかの地点の観測値を参考にしながら、移転後の観測地で2014年以前にはどんな観測結果が出ていたのかを推測し、その値を平年値の算出のために使うことになる。もちろん、この補正作業も非常に時間がかかる。

こうして修正・補正されたデータが揃った段階で、ようやく30年分の観測値をまとめて計算することになる。加えて、計算した後は値のチェックも行われるため、どうしても発表できるタイミングが3月末となってしまうのだ。

10年に1度、新たな「平年値」を決めるために発生する膨大な作業。

普段は観測値(気象官署・アメダス・高層気象観測)の統計処理の管理・提供・実施などに関わる気象庁の業務に対応しているのは、わずか8人のチームだ。

新平年値を算出するという大事業に対応するために、当然増員などが行われていると思いきや、村井氏は「そういうことは、ないんですね……」と言葉を濁した。

3月末に発表された平年値が実際に運用開始されるのは5月19日。このタイムラグにも、この業界特有の事情がある。

「平年値は民間気象会社でも利用していますので、民間気象会社内でのシステムの変更作業に時間がかかることを見越して運用開始時期を決めています。そう考えると、なるべく期間をあけたほうが民間気象会社も楽だとは思うのですが、気象災害が多発しがちな雨の季節が本格的に始まる前に、新平年値の運用を始めておきたいという事情もあります。それで結局、この時期になったわけです」(村井統計技術管理官)

平年が時代に追いついてくるまでもう少し。

天気予報をチェックする際には、陰ながら天気と向き合い、尽力している人々がいることを、少し心に留めておきたいものである。