通常医療への影響長期化 高齢者100人規模クラスター

「医療提供体制の逼迫による通常医療への影響が長期間続いている」

2月18日に開かれた東京都の新型コロナウイルスモニタリング会議では、感染状況について新規感染者の7日間平均が、先週の約524人から約347人に減ったものの、病院や高齢者施設で100人規模のクラスターが発生していることや、同居する人からの感染等により高齢者層への感染が続いている、との見方が示された。

減り方が鈍化…リバウンドの恐れ

新規感染者を前の週の7割に抑えることができれば、2週間後には7日間平均が170人、1カ月後には83人になるとの試算も出されたが…

「減り方が鈍化している。人流も増えているし」

ある都の幹部は表情を曇らせ、今後の再増加、いわゆるリバウンドへの不安を語った。

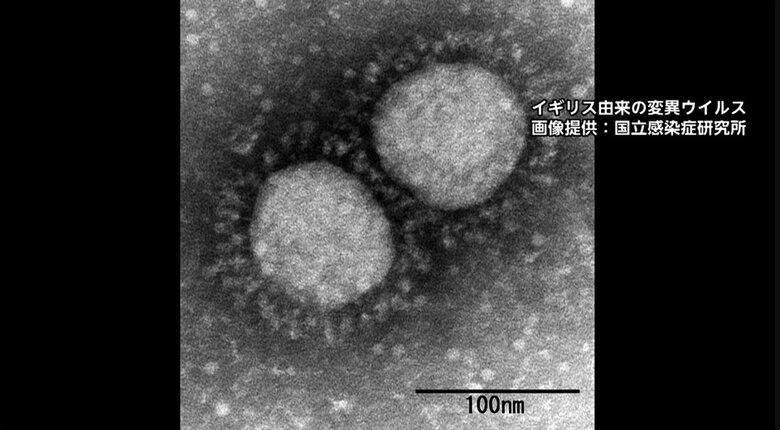

感染力の強い変異ウイルスに懸念

「感染力が強い変異株が問題となっている。今後、現状より急速に感染拡大するリスクがある。変異株により再度増加する局面を確実に捉えて、徹底的に封じ込めることが重要」

変異ウイルスが、感染者数リバウンドの大きな原因ともなり得るということだろう。モニタリング会議では、変異株の感染力について初めて触れられた。

「新規の感染を抑え込めるだけ抑え込み、変異ウイルスが広がる前に感染を抑えるのが重要」

小池知事は、徹底的に感染者数を減らしたい考えを強調した。

感染者数を50人以下に ワクチン以外の予防策も

「増えてくるかの端緒をつかむとなると、50以下にするのがいいのでは」

国立国際医療研究センターの大曲貴夫国際感染症センター長は、リバウンドに備えるためには、1日の新規感染者数を50人以下に抑えるべき、との見方を示した。

「重症化しにくい効果は期待できるが、感染そのものを防ぐ効果については明らかではない」

大曲貴夫国際感染症センター長は、収束に向けた期待が高まるワクチンではあるが、ワクチン以外の感染予防策が重要とも呼びかけた。

通常医療“回復”には時間が必要

医療提供体制について東京都医師会の猪口正孝副会長は、入院患者数が先週の2606人から2232人と「非常に高い水準で推移したまま」として、救急受け入れや予定手術など「通常医療をこれまで通り実施出来ない状況が続いている」と医療逼迫が長期化していることを改めて伝えた。

「(感染者数が)底をうった状態になってから2週間~1カ月くらい経って、医療体制が落ち着いた状態になるのでは」

さらに猪口副会長は、感染者数が減っても医療提供体制がコロナ前に戻るには時間がかかるとの見方を示した。

「大変重要な時期」一層の感染対策を呼びかけ

「緊急事態宣言が発令中で、あと2週間あまりの状況だが、今ここで抑えるかどうか大変重要な時期」

「2月も10日あまり、そのうち5日は土日祝。人出が増えると3密が発生しやすくなって感染リスクが増える。コロナはカレンダーも地図も時計も持っておりませんので、外出の自粛、基本を守っていただくことが重要」

これ以外にも「重要」という言葉を重ねて使った小池知事。

ここで緩まないでほしい、という気持ちの表れなのだろう。都民に“最後の詰め”ともいえる協力を改めて強く呼びかけた。

(執筆:フジテレビ都庁担当 小川美那記者)