最後に、海外の事例についても触れておこう。というのも、PCR検査に関する議論では外国では「検査が多数行われている」と引き合いに出す論者が多いからだ。しかし、実際に、各国の人口当たりのPCR検査数と感染者数に相関は全く見られない。(下図)

しかも、PCR検査数上位20の国の中で、感染者数上位20にもランクインしている国が七つもあることから、検査数の多さが感染拡大予防に寄与しないことは明白なのである。

従って、大規模検査は感染拡大にも寄与しないし、費用対効果も疑問と言わざるを得ない。

大規模検査を主張する有識者には医師も多いが、「医師など医療関係者には、検査の科学的根拠に基づく論議を望みたい」(鎌江特任教授)。

中には、PCR検査をマネタイズしたいという思惑が見え隠れする医師もいる。もし、メディアで大規模検査の有用性を主張する医師がいれば、周囲でPCR検査のビジネスをやっていないか確認してみるとよいだろう。

日本人にとって検査は好きなときに受けられるもの

自費PCR検査産業が生まれるのは必然だった

日本人にとって「検査」は身近だ。病院や診療所を受診して疑わしき症状があれば、医者も「では検査しましょう」と気軽に勧めてくる。「希望すれば検査を受けられる」。それがこれまでの日本の当たり前だった。それがコロナで症状が出ているのに検査を受けられない事態になれば、パニックになるのは必然だ。

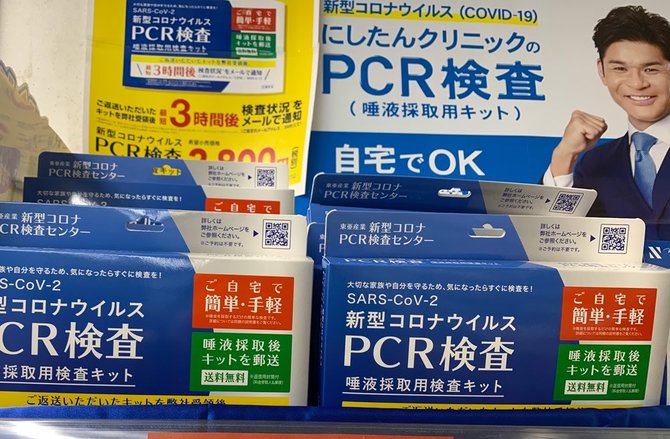

人々の不安につけ込んだ新たな市場が生まれるのは世の常である。都市部では激安PCR検査センターが雨後のたけのこのように現れ、薬局でキットも販売されるようになっている。そこに群がる者を生み出したのは、不安をあおったメディアの罪も大きいが、国が検査戦略の科学的根拠について分かりやすい説明をしなかったという誹りも免れない。

自費PCR検査産業の誕生は、このようなパンデミック(世界的大流行)において、行政と市民のコミュ二ケーションエラーが招いた産物であるということは、教訓として残していかなければならないだろう。

Key Visual by Noriyo Shinoda, Graphic by Kaoru Kurata