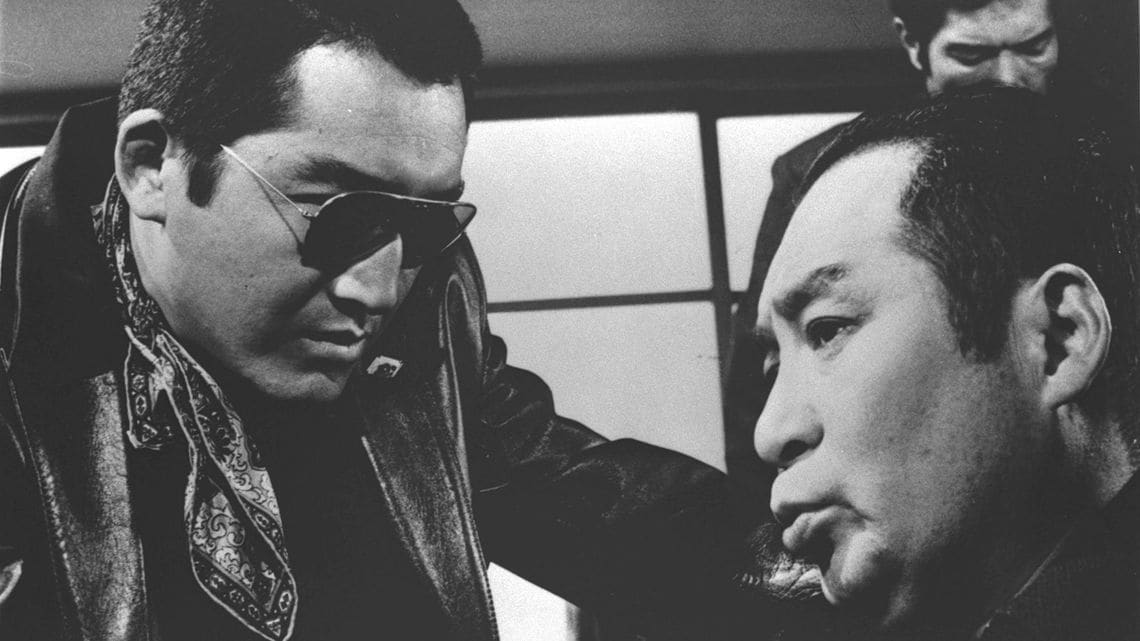

「ヤクザ映画」抜きに東映の成功は語れない理由

「仁義なき戦い」を世に出した岡田茂の慧眼

1964年、日本は東京オリンピックに沸いていました。戦後19年、経済大国として復興を遂げた日本を象徴するこの年、東映は前年比13億円の減収を計上したのです。日本経済が復興するに従い、東映ばかりか娯楽の王座にあった映画界が凋落していました。

ピークから「7億人も観客減らした」映画業界

国民の生活は豊かになり、レジャーが多様化します。加えてテレビの普及が、人々の足を映画館から遠ざけていったのです。東京オリンピックを家で観戦しようと、テレビは1000万台を超えました。対して、映画館の観客動員数は1958年の約11億2000万人をピークに急減し、この年には4億人を切りました。

娯楽の王座映画にあっても、東映の時代劇はひときわ大勢のファンを獲得していました。片岡千恵蔵、市川右太衛門、中村錦之助、大川橋蔵といったスターが、きらびやかな衣装で剣を振るい、悪党を退治する。美しいお姫さまと恋に落ち、お姫さまの窮地を助ける。人々は銀幕のスターの大活躍に胸を躍らせました。

東映は前身・東横映画の撮影所長だったマキノ光雄が唱える「泣く、笑う、握る(手に汗)」の3要素を盛り込み、家族そろって楽しめる映画というコンセプトで、時代劇を制作してきました。それが敗戦で打ちひしがれ、娯楽に飢えていた人々の心をつかんだのです。

そんな栄華を誇っていた東映の大幅な減収は、レジャーの多様化による映画館離れに加え、こうした東映時代劇の制作姿勢そのものが飽きられてきたのも事実でした。

会社の立て直しをすべく東映社長の大川博は、岡田茂を東映京都撮影所の所長に送り込みます。岡田は、東大経済学部卒のエリート、しかしとてもエリートとは思えない向こう意気の強さの持ち主でした。終戦直後の荒々しい撮影現場でのけんか沙汰にもひるまず、相手がやくざでも平気で殴り合ったとか。後に「鬼の岡田」と恐れられるほどです。

気が強いだけでなく、大変な働きぶりでした。朝7時半には撮影所に入り、すべての脚本をチェック、ロケ隊には「雨が降ろうが槍が降ろうが、撮影するまでは帰るな」と命じていました。さて、鬼の岡田は、低迷する東映を、いかに逆転させたのでしょう。