新型コロナウイルスの感染拡大が収まらない。11月に入ってから第3波を指摘する声が出てきたが、陽性者数のピークはその後も見えず、ついには国内における1日の新規陽性者数が3000人を超えている(12月12日発表分)。

Go Toトラベルキャンペーンが感染拡大を加速させたという指摘もあり、政府は同キャンペーンを12月28日から2021年1月11日までの間、全国で停止すると12月14日に発表した。

併せて、札幌・大阪両市への旅行に対する補助の一時停止措置は27日まで延期。東京都(18日以降)と名古屋市(14日以降)を目的地とする旅行への補助も27日まで停止とした。

しかし、オルタナティブデータが教えてくれるのは、実はすでに国民は自粛を始めていたという事実だ。

外食産業は悲惨な年末年始を迎える

実態に近い分析結果を得るために、すでに11月後半までのデータが発表されているオルタナティブデータを活用する。

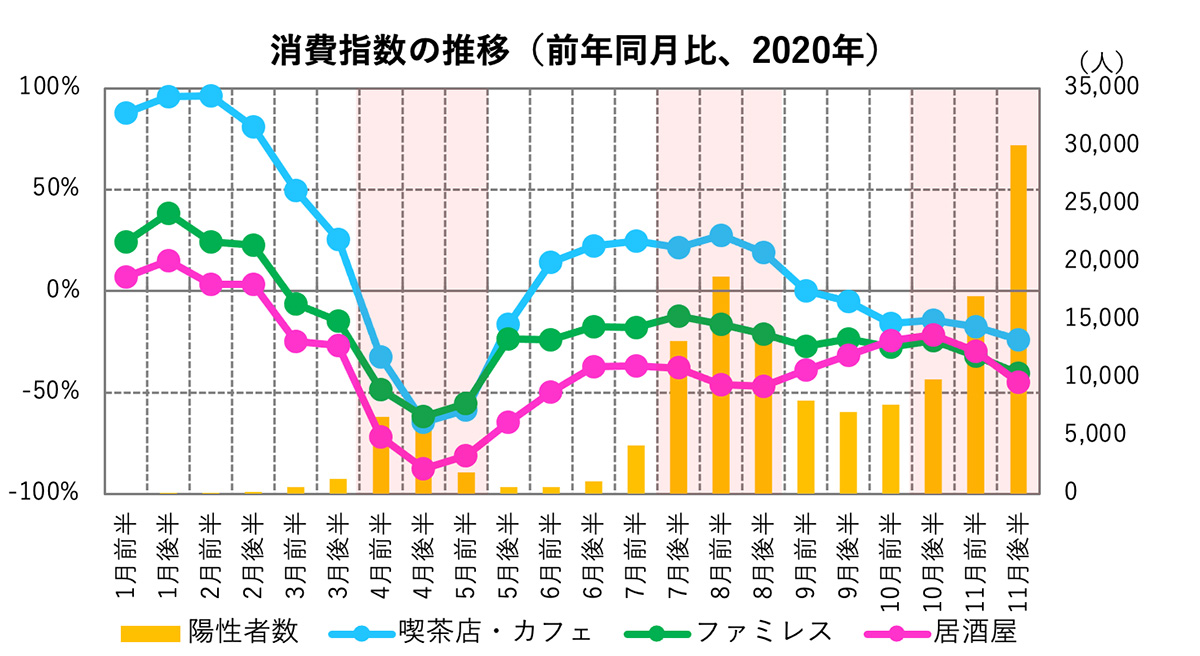

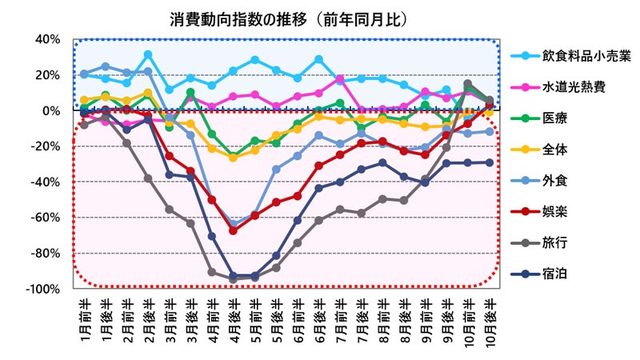

現金を含む消費全体を捉えた消費動向指数「JCB消費NOW」※における「喫茶店・カフェ」「ファミレス」「居酒屋」3項目の消費指数と、PCR検査における陽性者数の推移を重ねたのが下のグラフだ。

※JCB消費NOW:JCBグループ会員のうち、匿名加工された約100万会員のクレジットカード決済情報をもとにJCBとナウキャストが算出した消費動向指数。

4月、5月は緊急事態宣言が発令されたこともあり、3業態ともに大きくマイナス幅を広げた。

だが、現在進行形である第3波では国民への自粛要請は特に出ていないものの、週を重ねるごとにマイナス幅が広がっており、外食産業にとっては春先同様の正念場が訪れている。

外食各社の11月の既存店の売上高を見てみると、居酒屋の「鳥貴族」は前年同月比18.7%減、ラーメン屋の「日高屋」を展開するハイデイ日高も同17.7%減、「ガスト」や「バーミヤン」などを展開するすかいらーくホールディングスは同14.9%減など、軒並み2割弱の落ち込みとなっている。

すでに国民の自粛は始まっている

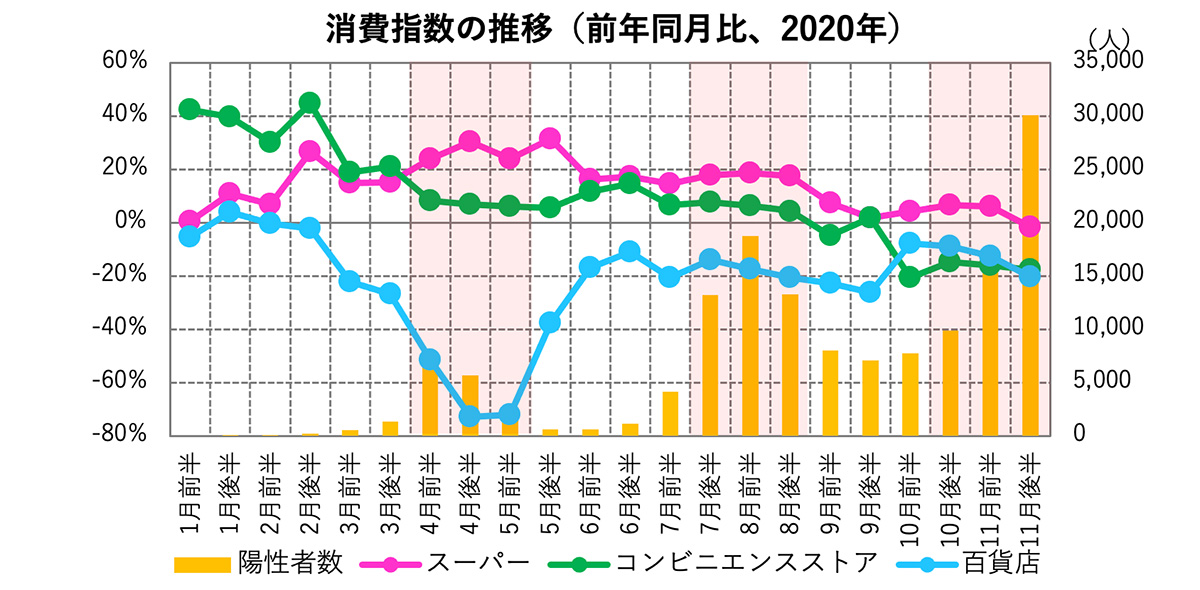

小売業界ではさらに大きな変化が確認される。

緊急事態宣言が発令された4月、5月は商業施設の時短営業や営業停止などに加え、主要な客層が新型コロナウイルスの重篤化リスクが高い年齢層と重なったことなどもあり、百貨店がマイナス幅を大きく広げた。

一方で、近所での消費が代わりに盛り上がったことで、スーパーや住宅街のコンビニにとっては追い風となった。

しかし、第3波においては3業態ともに落ち込んでいる。

この変化にはいくつかの要因が影響していると考えられるが、一般論として気温と湿度が低下する冬場は感染症が流行しやすいという経験則と、日々悪化していく感染状況の報道から、春先以上に不要不急の外出を避け、不特定多数の第三者との接触を避けようとする気持ちが行動に表れているのではないだろうか。

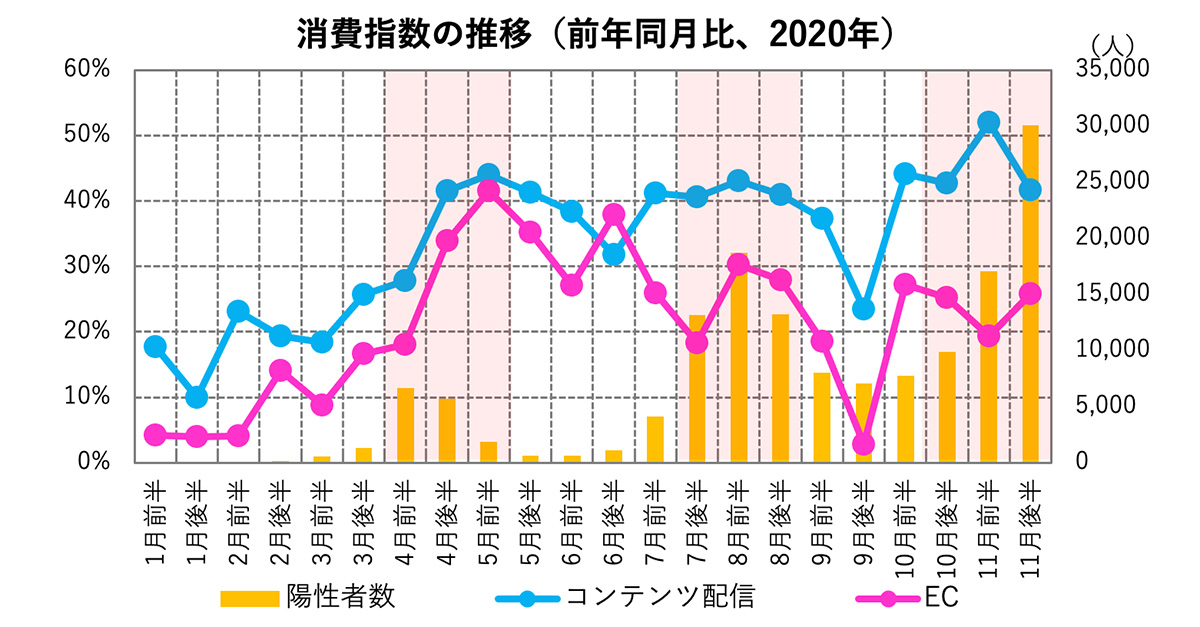

外出しないライフスタイルが定着か?

その結果、動画を自宅で観ながら過ごすためにコンテンツ配信や、外での買い物を避けるためにECの利用が第3波のタイミングで再加速している。

上記のグラフでも分かる通り、陽性者数の増減とコンテンツ配信・ECの伸び率は負の相関関係にある。5月以降、ECの伸び率は低下傾向にあったが、足元では再び伸び率を高めている。

5歳ごとに区切った年代別消費率を見てみても、前年と比較してすべての年代でECの伸び率が上昇している。

これまでは便利と聞いていてもなかなか利用するまでに至っていなかった高齢者層も、背に腹は代えられないということで、ECを使うようになったのだろう。

巣ごもり傾向は年末年始へ向けて強まる

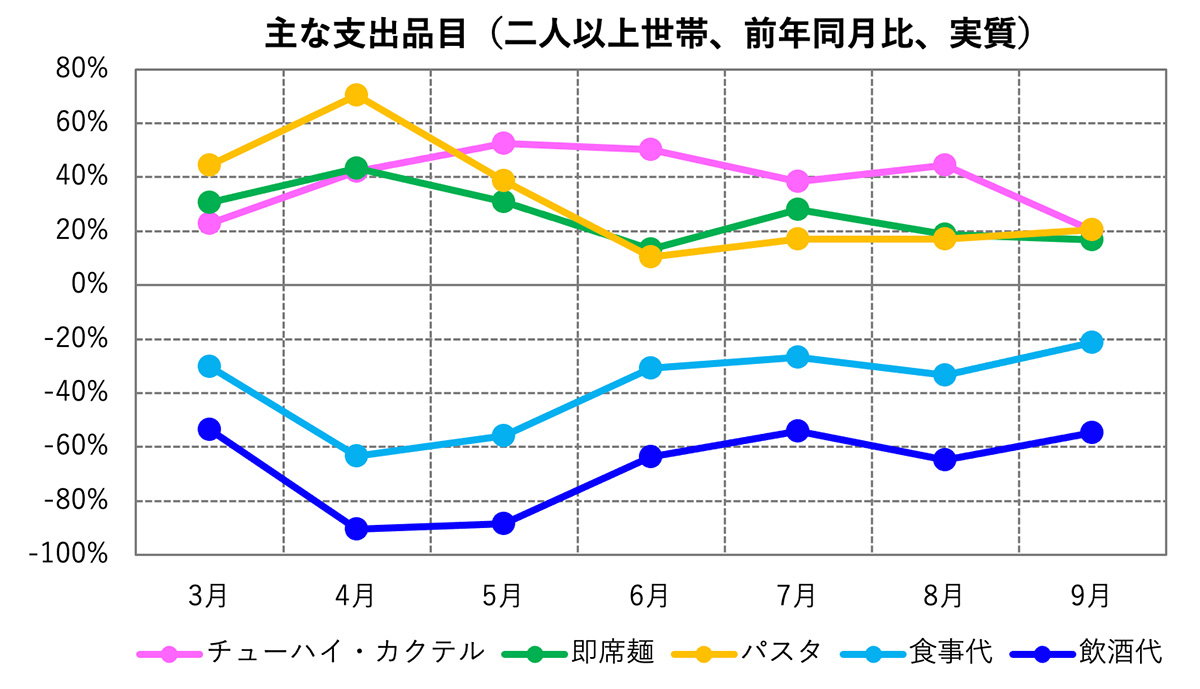

ここでオルタナティブデータではなく、経済指標を見てみよう。総務省が発表している家計調査において、コロナ禍で大きく変動した項目をグラフにしたのが上図だ。

最新のデータが9月分までのため、10〜11月については前出のオルタナティブデータから想像して補完せざるを得ないが、外出を控えたことで外での飲食代や飲酒代が大きく減った。

しかし、自炊や宅飲みへの需要が高まったことで、調理が簡単な「即席麺・パスタ」や、「チューハイ・カクテル」への支出が増えたことが分かる。

この傾向は年末年始も続くだろう。

東京商工リサーチによれば、足元では家庭用のミシンの販売が好調だという。マスクを自作することから始まり、自宅でできる余暇としてその存在が見直されているとのことだ。

春先は「どうぶつの森」が自宅での余暇の使い方として盛り上がったことは記憶に新しいが、2020年冬は「プレイステーション5」の発売などもあり、今回の年末年始は忘年会もなく、帰省もせずに、自宅で過ごす世帯が増えるだろう。

(文・森永康平)

森永康平:証券会社や運用会社にてアナリスト、ストラテジストとして日本の中小型株式や新興国経済のリサーチ業務に従事。業務範囲は海外に広がり、インドネシア、台湾などアジア各国にて新規事業の立ち上げや法人設立を経験し、事業責任者やCEOを歴任。現在はキャッシュレス企業のCOOやAI企業のCFOも兼任している。著書に『MMTが日本を救う』(宝島社新書)や『親子ゼニ問答』(角川新書)がある。日本証券アナリスト協会検定会員。