国内のガソリン消費を

減らすだけで済む話なのか

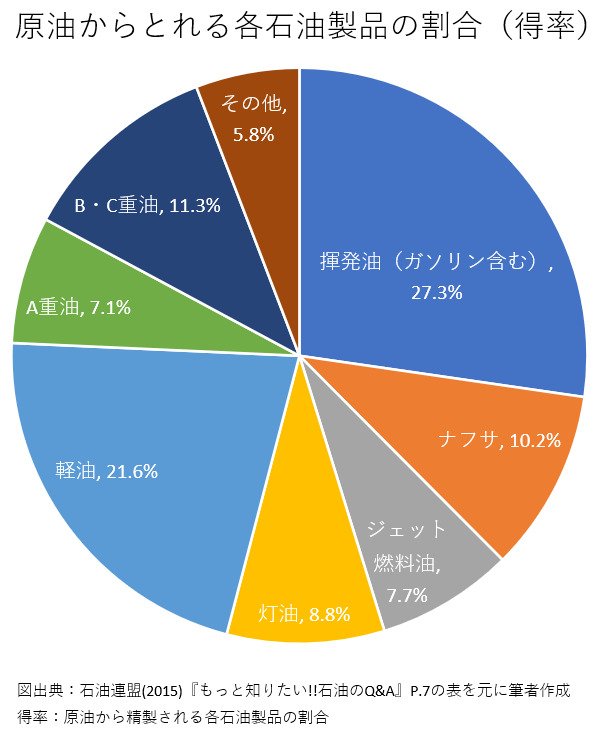

もう1つの問題は、ガソリンだけが石油製品ではないという問題だ。ガソリンは原油を精製することによって取り出される石油製品の1つだが、同時に原油からは産業用に使われる重油、ディーゼル車に使われる軽油、家庭の暖房などに使われる灯油、家庭の調理器具やお風呂に使われるLPガス、プラスチックなどの化学製品の原料となるナフサなどが精製されている。

ガソリンの消費だけを減らしても、他の石油由来の製品の使用もバランス良く減らしていかなければ、日本国内のガソリン消費量を削減できたとしても、地球全体ではガソリン消費量が変わらないかもしれない。日本では、1970年代頃の公害問題が契機となってディーゼル車規制が強化され、極端にディーゼル車の販売台数が少ない。そのため、日本で原油から精製される軽油は国内消費よりも多くなり、韓国などに輸出されている。

ガソリンでも、同じことが起こるかもしれない。重油やナフサ、LPガスなどを必要とする産業がある限り、原油を輸入し精製するというビジネスは残り続け、これらを精製する過程でガソリンも生産されてしまう。余剰のガソリンを外国に輸出するようになれば、日本国内でガソリン車がなくなったとしても、世界のどこかでガソリンが消費されることには変わらないことになる。

温室効果ガス排出ゼロを実現するためにガソリン車を削減するということであれば、ガソリンが輸出され他国で消費されるのでは意味がなく、原油の消費全体を下げていくことを同時並行で行っていかなければならない。そのためには、重油を使う工場や、ナフサを使う化学メーカーなどが消費している石油由来製品の削減と歩調を合わせて、バランスを取る必要がある。その意味でも、ガソリン車だけを急速に削減することには課題が残る。

長期的な視点で見れば、自動車の大半はEVへシフトしていくだろう。またEVは、温室効果ガス排出量の削減に大きな貢献をすることが期待できる。しかし、自動車単体だけを捉えたガソリン消費削減ではなく、石油製品を使用する産業全体のエコシステムを見直すことが必要となり、また日本の自動車産業の競争優位の源泉を転換させるための時間稼ぎも必要となる。