世界で流行が続く新型コロナウイルス感染症(COVID-19)。流行を根本的に抑えるために、世界中では200以上のワクチン開発プロジェクトが急ピッチで進められている。

COVID-19のワクチン開発は誰もが初めて。仮に開発がうまくいったとしても、ワクチンの効果の大小や継続期間、副反応の有無など、未知数の点もまだまだある。

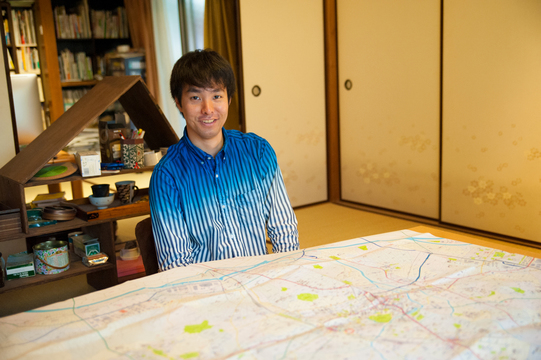

国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究センターで自身もCOVID-19のワクチンの開発に取り組む長谷川秀樹センター長に、世界で開発されているワクチンの種類と、それぞれの特徴を聞いた。

そもそもワクチンって何?

ワクチンは、病原体(病気を引き起こす細菌やウイルスなど)の特徴を前もって私たちの身体の免疫システムに覚えさせるためのものだ。

うまく免疫システムが病原体を“記憶”することができれば、体内に病原体が侵入してきたときに、その記憶を頼りに、病原体を攻撃する「抗体」を多く作り出すことができる。

こうして、ウイルスの感染や病気の発症を予防したり、重症化を防いだりすることができるわけだ。

一般的な4種のワクチンとは?

風疹ワクチンやインフルエンザワクチンなど、現代で既にヒトに接種されているワクチンのタイプは主に4種類。どれも、ウイルスそのものや、ウイルスの構造の一部(タンパク質)を体内に投与することで、免疫システムにウイルスの特徴を覚えさせている。

順番に見ていこう。

1.弱毒化ワクチン

弱毒化ワクチンとは、いわゆる「生ワクチン」とよばれるもので、生きたウイルスそのものを使う方法だ。

ウイルスをそのまま投与する以上、病気の症状が現れる可能性がある。

そこで、培養を繰り返して毒性の弱くなったウイルスが、ワクチンとして使用されている。ただし、いくら毒性の弱いものを選別したとしても、副反応として症状が出てしまう場合はある。

弱毒化ワクチンは効果が持続しやすい傾向があり、中には生涯で1〜2回接種するだけで、十分な予防効果が期待できるものもある。

新型コロナウイルスのワクチンとして開発する上での課題は、ウイルスの培養技術の難しさにある。ウイルスを培養する手法が十分高度に確立されていなければ、弱毒化したウイルスの選別を行えないからだ。

また、新型コロナウイルスは、BSL-3(Bio Safety Level-3:病原体の管理レベルのうち、上から2番目に厳しいレベル)の施設で扱わなければならない。ウイルスを扱える施設が限られるため、どこでも開発できるわけではない。

加えて、新型コロナウイルスは無症状から重症まで症状の幅が広く、弱毒化したウイルスの選別が難しいというのが、長谷川センター長の見解だ。

実用化事例:麻疹、風疹、BCGなど

新型コロナ用に開発中:コーダジェニックス社(米国)など

2.不活化ワクチン

不活化ワクチンは、薬剤処理をして、感染・発症する能力を失わせたウイルスを投与する方法。

ウイルスに感染性が無くても、ウイルス自体を投与することで免疫システムにウイルスの構造を記憶させることができるのだ。弱毒化ワクチンに比べ副反応が少ないと考えられている一方で、免疫が維持される期間は比較的短く、期間を空けて複数回接種しなければならない場合もある。

ウイルスそのものを使うため、弱毒化ワクチンと同様に、限られた施設でないと扱えない点が開発の課題といえる。

実用化事例:インフルエンザ、日本脳炎、ポリオなど

新型コロナ用に開発中: KMバイオロジクス(日本)、シノバック、シノファーム社(中国)など

3.組換えタンパク質ワクチン

組換えタンパク質ワクチンは、ウイルスの構造の一部(タンパク質)を培養細胞や酵母を使って生産し、そのタンパク質を注入する方法。弱毒化・不活化ワクチンと比べて、ウイルスそのものを投与しない分、副反応が起こりにくい。

課題は、投与したときに免疫がうまく機能するタンパク質を見つけることができるかという点と、 ワクチンの効果を高める「アジュバント」という成分が必要になることがあるという点だ。

投与するタンパク質の種類によっては、免疫システムがうまくはたらかない場合も考えられるという。

実用化事例:B型肝炎、百日咳、破傷風など

新型コロナで開発中:塩野義製薬(日本)、ノヴァヴァックス社(米国)、サノフィ(仏国)など

4.ウイルス様粒子ワクチン

ウイルス様粒子ワクチンは、酵母などにウイルスの「殻」となるタンパク質だけを作らせ、遺伝子をもたない “ウイルス”を投与する手法。作り方や特徴は、組換えタンパク質ワクチンに近い。

実用化事例:HPVワクチン(いわゆる子宮頸がんワクチン)など

新型コロナで開発中:SpyBiotech社(英国)など

これら4種類の手法は、以前から存在する感染症に対するワクチン開発で実績がある。

しかし通常、開発には10年近くかかることが珍しくなく、新型コロナウイルス用のワクチンを開発するまでに、数年はかかると見込まれている。

遺伝子に注目する、3種の次世代型ワクチン

一方、新型コロナウイルスに対するワクチン開発では、新たな潮流も生まれている。遺伝子を利用した手法だ。

人工的に合成した新型コロナウイルスの遺伝子を身体に直接注射すれば、ヒトの体内で新型コロナウイルスがもっているタンパク質を作ることができる。作られたタンパク質が免疫システムに記憶されることで、免疫を獲得できるというわけだ。

この手法は、遺伝子工学が発展したことで開発が進められている新しいアプローチで、「遺伝子ワクチン」や「次世代型ワクチン」とよばれる。

新型コロナウイルスの全遺伝子は流行初期の1月の段階ですでに判明しており、遺伝子を担うDNAやRNAという物質は、研究者にとって合成や複製が容易だ。そのため、開発スピードが早く、安価に製造できるというメリットがある。

一方で、これまでの感染症の治験で成功した前例がなく、そもそも本当にヒトで免疫を獲得できるのか、効果が不透明なところもある。

遺伝子ワクチンは、現時点で次の3種類に分かれている。

5.ウイルスベクターワクチン

ウイルスベクターワクチンは、無害なウイルス(アデノウイルスやセンダイウイルス)を新型コロナウイルスの遺伝子を運ぶ「運び屋(ベクター)」として利用する手法。ウイルスとともに体内に運ばれた遺伝子からコロナウイルスのタンパク質が作られ、免疫が獲得されることになる。

実際のウイルス感染に近い状態を再現するので、効果は高いと期待されている。ただし、運び屋であるウイルス自体が免疫によって排除される懸念がある。

新型コロナで開発中:IDファーマ(日本)、アストラゼネカ社(英国)、ヤンセンファーマ社(ベルギー)、ガマレヤ疫学・微生物学研究所(ロシア)など

6.DNAワクチン

DNAワクチンは、新型コロナウイルスの遺伝子を含むDNAを直接投与し、体内で新型コロナウイルスのタンパク質を作らせることで免疫システムを活性化させる手法。

DNAを合成すること自体は比較的簡単なので、開発スピードやコスト面で非常に優れている。その反面、ヒトの体内で適量なタンパク質を作れるか、また体内にDNAが残存する影響が不安視されている。

新型コロナで開発中:アンジェス社(日本)、ザイダスカディラ社(インド)など

7.RNAワクチン

私たちの体内では、DNAからタンパク質が作られるときに、一度RNAという物質を介する(DNA→RNA→タンパク質の順で作られる)。そこで、はじめから新型コロナウイルスのタンパク質を作る過程で作られる「RNA」を投与することで、DNAワクチンと同じような効果が得られると考えられている。

ただし、RNAは非常に壊れやすく、ワクチンとして注入するときには脂質などでコーティングする必要があるなど、技術開発が求められる。また、保管時にはマイナス80度で管理する必要があり、輸送も含めたインフラ整備の問題も残る。

新型コロナで開発中の企業:第一三共(日本)、ファイザー社(米国)、モデルナ社(米国)など

遺伝子ワクチンや次世代型ワクチンは、どの国でも比較的早めに開発が進んでいるものの、これまでに紹介していた通り、効果や安全性に不明瞭な点が懸念といえる。

開発スピードは上がっても、効果や安全性の検証は慎重に行う必要があるだろう。

複数の開発が同時並行するメリット

多くの人にとって、ワクチンの開発は「どれでもいいから早く成功してほしい」というのが本音だろう。

長谷川センター長も、

「新型コロナウイルスに対して免疫システムがどうはたらいているのか、詳しいことはあまりわかっていません。そのため、複数の異なるアプローチでワクチン開発を進め、どれかが実用化すればいいという戦略は正しいと思います」

と、複数のタイプが並行して開発されるメリットを示す。

また、ワクチン開発は急務とはいえ、有効性だけでなく、安全性も厳しくチェックする必要がある。

あらゆるワクチンには、ある程度の副反応が予想される。新型コロナウイルス用ワクチンの開発でとりわけ懸念されているのが「VDE」(Vaccine induced Disease Enhancement)とよばれる現象だ。

VDEとは、ワクチンを接種した後、実際のウイルスに感染したときに白血球の一種である好酸球が集まり過ぎてかえって症状が悪化してしまう現象。

COVID-19に似た感染症であるSARS(重症急性呼吸器症候群)のワクチンを開発する過程の動物実験でVDEが確認された事例があるため、今回のワクチン開発でも懸念事項として上がっている。

VDEが起きる詳細な仕組みはよく分かっていないものの、ワクチンの作用を調節する成分(アジュバント)を加えるなどして、各社VDEを抑えようと工夫している。

ワクチンがあっても感染予防は難しい?

また、長谷川センター長は開発中のワクチンの効果について、次のように話す。

「現在開発中の方法は注射によるワクチン接種で、血液を介して作用することで重症化を防ぐ役割はあると思います。一方で、感染経路である上気道(鼻や喉など)には届きにくいので、感染予防までは難しいかもしれません」

国内では未承認ではあるものの、インフルエンザワクチンには鼻に噴霧して上気道の粘膜に存在するウイルスを撃退し、感染そのものを抑える「経鼻ワクチン」が存在する。

長谷川センター長は、まずは注射するタイプのワクチンの実用化を優先すると考えていながらも、ゆくゆくは新型コロナウイルスに対する感染予防効果が期待できる経鼻ワクチンの開発も検討している。

(文・島田祥輔)