デプロメール(フルボキサミン)

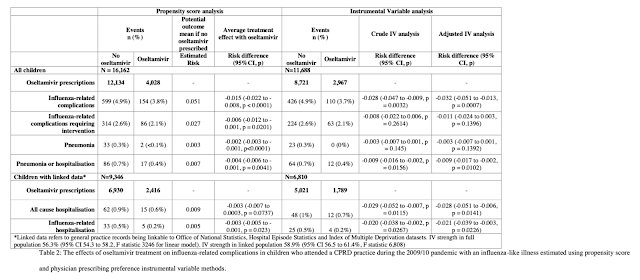

S1Rは小胞体ストレスセンサーであるイノシトール要求酵素1α(IRE1)との相互作用によるサイトカイン産生の調節など、様々な細胞機能を持つ小胞体シャペロンタンパク質である。これまでの研究では、S1Rに高い親和性を持つ選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)であるフルボキサミン が、S1R-IRE1経路を介して敗血症時の炎症反応の損傷を減少させ、マウスの敗血症モデルにおいてショックを減少させることが示されている。

フルボキサミンは強力なS1Rアゴニストであり、親油性が高く、細胞内への取り込みが速い。本研究では、軽度のCOVID-19患者に早期治療としてフルボキサミンを投与することで、臨床症状の悪化を防ぐことができるかどうかを検証。

Fluvoxamine vs Placebo and Clinical Deterioration in Outpatients With Symptomatic COVID-19

A Randomized Clinical Trial

Eric J. Lenze, et al.

JAMA. Published online November 12, 2020. doi:10.1001/jama.2020.22760

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/10.1001/jama.2020.22760

重要性 コロナウイルス感染症2019(COVID-19)は、過剰な免疫反応の結果、重症化する可能性がある。フルボキサミンは、サイトカイン産生を調節するσ-1受容体を刺激することで、臨床症状の悪化を予防する可能性がある。

目的 軽度の COVID-19 疾患時にフルボキサミンを投与することで,臨床症状の悪化を防ぎ,疾患の重症度を低下させることができるかどうかを調べる。

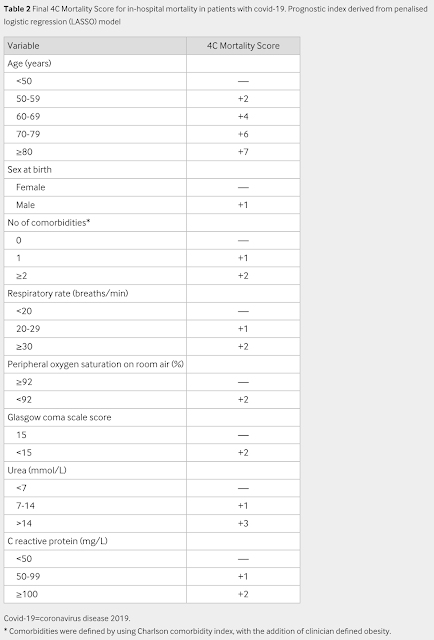

デザイン、設定、および参加者 フルボキサミンとプラセボの二重盲検無作為化完全遠隔(非接触)臨床試験。参加者は、重症急性呼吸器症候群コロナウイルス 2 感染が確認され、COVID-19 の症状が 7 日以内に発症し、酸素飽和度が 92%以上である、地域生活を営む非入院の成人であった。セントルイス都市圏(ミズーリ州とイリノイ州)から、2020年4月10日から2020年8月5日までの期間に152人が登録された。最終的な追跡調査日は2020年9月19日であった。

介入 参加者は、フルボキサミン100mg(n=80)またはプラセボ(n=72)を1日3回、15日間投与されるように無作為に割り付けられた。

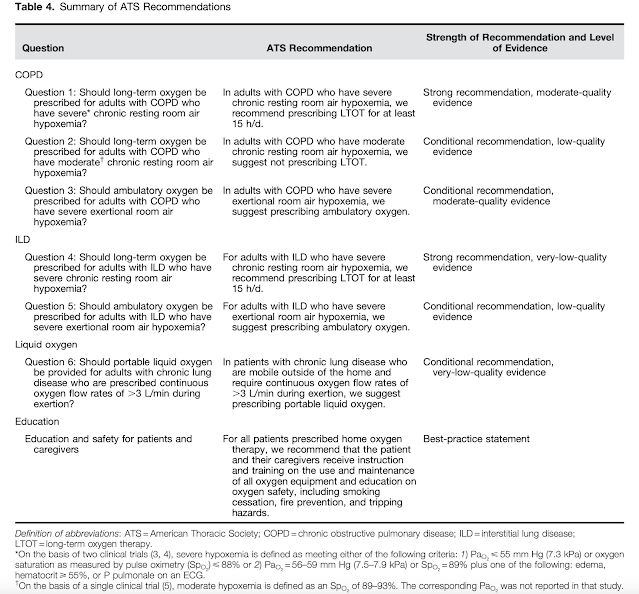

主要評価項目 主要評価項目は、(1)息切れまたは息切れまたは肺炎による入院、(2)室内空気中の酸素飽和度が92%未満、または酸素飽和度92%以上を達成するための補助酸素の必要性、の両方の基準を満たすことで定義された無作為化後15日以内の臨床症状の悪化であった。

結果 無作為化された152例(平均年齢46[13]歳,女性109[72%])のうち,115例(76%)が試験を終了した。

臨床症状の悪化はフルボキサミン群で80人中0人、プラセボ群で72人中6人に認められた(生存期間解析からの絶対差は8.7%[95%CI、1.8%~16.4%];log-rank P = 0.009)。

フルボキサミン群では重篤な有害事象が 1 件、その他の有害事象が 11 件であったのに対し、プラセボ群では重篤な有害事象が 6 件、その他の有害事象が 12 件であった。

結論と関連性 症候性COVID-19を有する成人外来患者を対象としたこの予備試験では,フルボキサミン投与群はプラセボ群と比較して15日間の臨床症状悪化の可能性が低かった.しかし、この試験はサンプル数が少ないことと追跡期間が短いことから制限されており、臨床的有効性の判定には、より明確なアウトカム指標を有する大規模な無作為化試験が必要であると考えられる。

試験登録 ClinicalTrials.gov Identifier. NCT04342663

<hr>

Modulation of the sigma-1 receptor–IRE1 pathway is beneficial in preclinical models of inflammation and sepsis

Dorian A. Rosen ,et al.

Science Translational Medicine 06 Feb 2019:Vol. 11, Issue 478, eaau5266

DOI: 10.1126/scitranslmed.aau5266

https://stm.sciencemag.org/content/11/478/eaau5266

敗血症はしばしば致命的な感染症の合併症であり、全身の炎症が血管系にダメージを与え、組織の低灌流と多臓器不全を引き起こす。現在、敗血症の標準治療は支持療法が中心であり、治療法はほとんどない。敗血症の発生率が世界的に増加しているため、新しい治療標的の発見と新しい治療法の開発が急務となっている。最近発見された小胞体(ER)の炎症制御機能は、敗血症制御のための可能性を提供している。我々は、敗血症性ショックの前臨床モデルにおいて、小胞体に存在するシグマ-1受容体(S1R)がサイトカイン産生を阻害する重要な因子であることを明らかにした。S1Rを欠損したマウスは、2つの急性炎症モデルにおいて、亜致死量のチャレンジによって誘発される高サイトカイン血症に速やかに屈した。その結果、S1RはERストレスセンサーIRE1のエンドヌクレアーゼ活性とサイトカインの発現を抑制するが、古典的な炎症性シグナル伝達経路は抑制しないことが明らかになった。さらに、S1Rと親和性の高い抗うつ薬であるフルボキサミンが、マウスを敗血症性ショックから保護し、ヒト白血球の炎症反応を抑制することも明らかにした。これらのデータから、S1Rが炎症反応の抑制に寄与していることが明らかになり、S1Rは細菌由来の炎症性疾患の治療標的として期待されている。

Antidepressant could stop deadly sepsis, study suggests

Previous FDA approval could fast-track new treatment

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190214115554.htm

コメントを追加