身近なコロナ検査、道半ば 医療機関が受け入れ二の足

冬本番が間近に迫る中、インフルエンザと新型コロナウイルスの同時流行に備えた検査体制の整備が思うように進んでいない。院内感染の防止を徹底できる医療機関が限られるほか、風評被害への懸念から対応可能な医療機関名を公表しない自治体が多い。「身近な検査」の実現は道半ばだ。

国内の新規感染者は1日千人を超えるなど増加傾向にある。例年1シーズンで1千万人以上が感染するインフルも流行すれば症状だけで見分けることが難しくなる。冬の深まりに伴い、疑い患者が検査を求めて医療機関に殺到する恐れがある。

国はピーク時に1日20万件程度の検査が必要と判断。最大1日7.6万件のPCR検査に加え、簡易キットによる抗原検査を最大1日20万件実施できる体制を目指す。

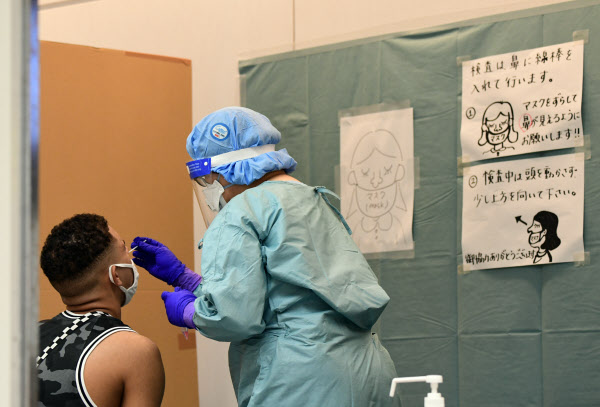

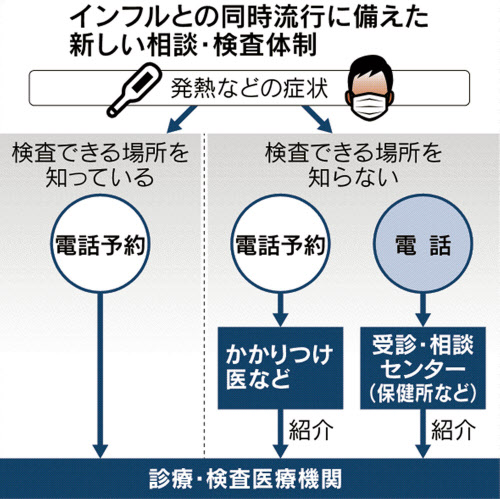

相談や検査の体制も見直した。感染疑いがある人が保健所などに電話し、検査を実施する医療機関(帰国者・接触者外来)やPCRセンターを紹介してもらう仕組みを変更。かかりつけ医など地域の医療機関が相談・検査の中核を担う体制に切り替えた。

相談・検査を担う「診療・検査医療機関」に指定されると、国から補助金が支給され、必要な数の医療用マスクや防護服も供給される。これらの支援を通じて国は10月中の体制整備を目指したが、指定が十分に進んでいない地域は多い。

大阪府では目標の1500カ所に対し、11月5日までに927カ所が指定された。完全に新体制に移行するのは11月下旬の見込みという。原因の一つが院内感染を防ぐ環境づくりの難しさだ。「感染疑いがある人を他の患者と接触させないよう動線を分けるといった対策が必要で、手を挙げられる医療機関が限られる」(府感染症対策課)

兵庫県は10月下旬時点で774カ所で、県内の病院・診療所計約5500カ所の1割強にとどまる。かかりつけだった患者だけ受け入れる病院もあるという。青森県や秋田県も指定が遅れており、体制整備は11月にずれ込んでいる。

東京都は医師会の要請などで既に2800カ所が指定された。12月上旬までにPCRと抗原を合わせて1日あたりの検査能力を従来より1.9万件多い6.5万件に引き上げる計画だが、ピーク時に必要とされる3千カ所には届いておらず、心もとない状況が続く。

検査を実施する医療機関名を公表しない県があることも検査が身近になりにくい原因だ。兵庫県も公表を見送った。風評被害を懸念する医療現場で抵抗感が強いためだ。

1300カ所超を指定した神奈川県も医療機関名は非公表で、11月に新設した発熱等診療予約センター(受診・相談センター)で一括して電話予約を受け付ける。診療可能な医療機関への予約を受け付けるだけで、電話窓口で検査の要否は判断しない。

感染拡大の「第1波」では保健所などに電話で「検査は必要ない」と断られるケースがあった。こうした事態は避けられそうだが、感染疑いがある人がかかりつけ医や受診・相談センターを経由して医療機関を紹介してもらう手間がかかる。

独自の支援策を打ち出す自治体もある。埼玉県は検査を実施する医療機関には国からの補助金に加え、11月14日までに実施を申し出たところには独自に50万円の協力金を支給する。鹿児島県は医療従事者に支払う特殊勤務手当を1日4千円を上限に補助する。

十分な余力を備えた検査体制の確立には地域の医療機関の協力が欠かせない。支援策を拡充しつつ実施機関を増やす地道な努力が求められる。