若い世代を中心に人気を集めているゲーム関連のライブ動画配信。本連載は、ゲーム分野のライブ配信に特化した情報提供やコンサルテーションを手掛ける配信技術研究所(配信技研)が、フォロワー数や同時接続数では分からないトレンドやインフルエンサーの影響力を分析する。第1回はコロナ禍で伸びるライブ配信視聴について。

日本はライブ配信サービスが非常に多い国で、その数は20以上。世界最多ともいわれています。配信されているコンテンツにはサービスごとに傾向があり、ゲーム系が多いのが米グーグル傘下のYouTube Live、米アマゾン・ドット・コム傘下のTwitch、ドワンゴ(東京・中央)が運営するニコニコ生放送、CyberZ(東京・渋谷)のOPENREC.tv、DouYu JapanのMildom、ミラティブ(東京・目黒)のMirrativなど、雑談系と呼ばれるジャンルが多いのがSHOWROOM(東京・渋谷)が運営するSHOWROOM、17 Media Japan(東京・港)の17Live、LINE のLINE LIVEなどです。

こうした世界ではライブ配信者、いわゆる「ストリーマー」が活躍しています。ストリーマーは毎日のようにコンテンツを配信し、ファンと交流します。文化がストリーマーを中心に回ります。

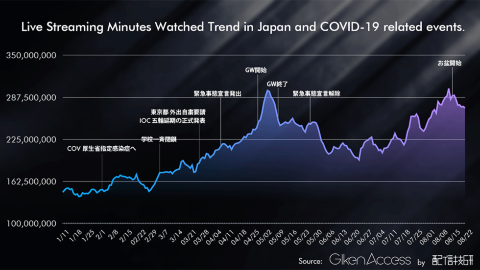

2020年、ライブ配信の世界にも大きな影響を与えたのが、新型コロナウイルス感染症の流行です。感染拡大を防ぐための外出自粛は20年3月ごろから本格化し、日本では4月7日に緊急事態宣言が発令されました。これにより、自宅で過ごす人および時間が増加。ライブ配信の視聴時間も伸びました。

ゴールデンウイークには視聴時間が約2倍に

記事冒頭のグラフは、配信技研のライブ配信データアーカイブ「GikenAccess」(※詳細は記事末尾参照)を使い、国内のライブ配信サービスを分析。ゲーム実況などのゲーム関連コンテンツを視聴した全視聴者の視聴時間合計の推移を表したものです。これから、コロナ禍とそれに伴う外出自粛の期間中、視聴時間が増加傾向にあることが分かります。

時系列でさらに詳しく見てみると、20年2月28日と3月24日の2段階で増加しています。2月28日は、安倍晋三首相(当時)が全国の小中高校などに一斉休校を要請する考えを示した翌日であり、3月24日は東京オリンピック・パラリンピックの延期が発表された日です。このタイミングで休校や在宅勤務が増え、ライブ配信を視聴する人口・時間が増えた可能性があります。

そして、ライブ配信視聴時間は、ゴールデンウイーク中の5月4~6日にピークを迎えます。このときのゲーム関連コンテンツの視聴時間合計は1日当たり2.9億分。外出自粛期間以前の2月と比較して約97%増加しており、視聴ユーザー1人当たり約2倍の時間を視聴に使ったことになります。

ゴールデンウイークの終了と5月25日の緊急事態宣言解除で、段階的に視聴時間合計は落ち着いていきます。それでも8月末時点の視聴時間合計は緊急事態宣言下の20年4月末と同等であり、外出自粛期間以前の2月と比較して約50%高い水準にあります。

このコンテンツは会員限定です。お申し込みをされますと続きをご覧いただけます。

まだコメントはありません

コメント機能はリゾーム登録いただいた日経クロストレンドの会員の方のみお使いいただけます

詳細日経クロストレンドの会員登録