フィッシングサイトに誘導された人が過去最大

金融機関などをかたる偽のWebサイトにアクセスさせ、パスワードなどを盗み取る「フィッシング詐欺」で、“フィッシングサイト”に誘導された人が、今年上半期で約297万人と、2016年の観測以来、過去最大だったことが、情報セキュリティ会社「トレンドマイクロ」の調査で分かった。

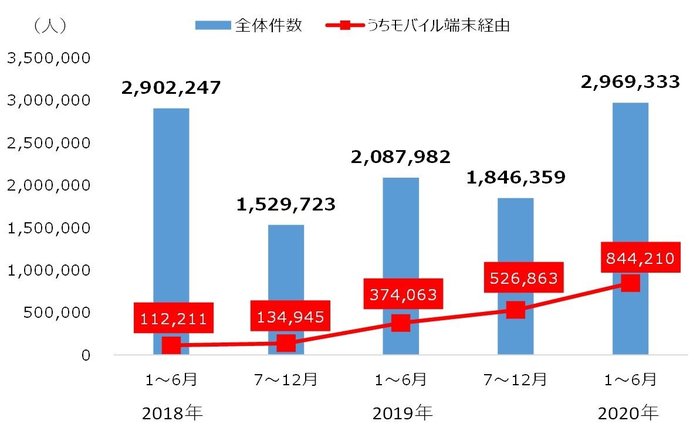

日本国内および海外における最新のセキュリティ動向を分析した報告書「2020年上半期セキュリティラウンドアップ」によると、今年上半期(1月~6月)にフィッシングサイトに誘導された人は約297万人。

去年(2019年)の下半期(7~12月)の約185万人に比べて、1.6倍増加している。

また、スマートフォンなどのモバイル端末でフィッシングサイトへ誘導される人も増加。

今年上半期は約84万人で、去年下半期の約53万人に比べて、こちらも1.6倍増加している。

増加した理由について、トレンドマイクロは「新型コロナウイルス感染拡大を受けた新しい生活様式が人々に普及し、オンラインでの消費行動をとる機会が増え、PCやスマートフォンなどのインターネット端末を利用する場面が増えたことが、増加の背景にあると推測される」と分析している。

では、フィッシング詐欺の手口には目立った変化はないのか?

トレンドマイクロの担当者に話を聞いた。

最近、顕著に見られる手口は「ECサイトの偽装」

――去年下半期と比べて、フィッシング詐欺の手口に変化はある?

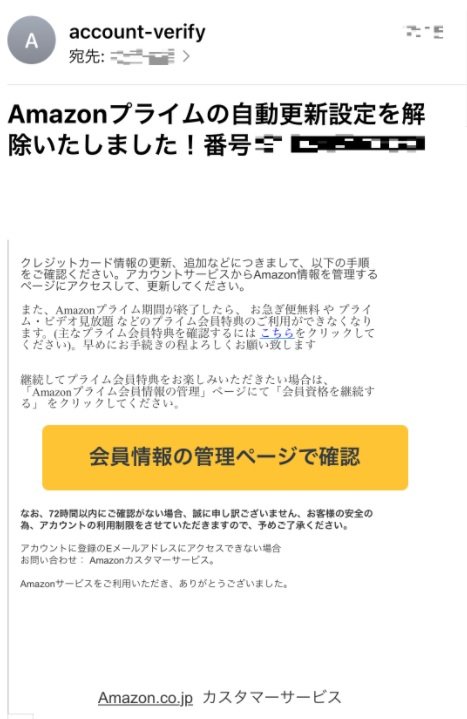

フィッシング詐欺の基本的な手口自体(=正規サービス名や企業名を騙って偽のメッセージを送る手口)は変わっていませんが、その時々に人気のサービスや運営企業に偽装していることが常です。

代表的な例では、「楽天市場」「Amazonプライム」「ヨドバシ・ドット・コム」といったECサイトの偽装などは、ここのところ顕著に見られます。

また、去年より顕著になっているフィッシング詐欺の手口としては、金融機関に偽装したフィッシングサイトの中で、「2要素認証」の情報を詐取して、認証を突破しようとするものも確認されています。

被害に遭わないための対策を聞いた

――フィッシング詐欺の被害に遭わないためにはどうすればよい?

対策はいくつかありまして、以下になります。

・どのような詐欺メッセージやフィッシングサイトが出回っているかなど手口を知っておく。

⇒手口はニュース記事や警察、セキュリティ会社のHPなどで調べる。

⇒手口を知っておくことで、メッセージ上のリンクをすぐにクリックせず落ち着いて考えるきっかけとなる。

・不審なメッセージである場合は、メッセージ本文をWeb検索など行い、他に受信して注意喚起している方がいないかなど情報収集する。

・メッセージ上の内容を確認したい場合は、Webブラウザのお気に入りや正規アプリから内容を確認するようにする。

⇒不審なメッセージ上のリンクから直接アクセスしない。

・もう自分で使用していないWebサービスがある場合は、アカウント削除などの棚卸しをする。

⇒明らかに自分で利用していないWebサービスや運用企業を名乗る偽メッセージの場合、不審な点に気づきやすい。

・利用しているPCやスマートフォンに不正なWebサイトへのアクセスをブロックするセキュリティ製品を導入しておく。

被害が拡大している「ドコモ口座」をはじめとする不正出金問題では、銀行のフィッシングサイトから暗証番号を入手したという話もある。

コロナ禍でインターネットに接する機会が増える中、被害に遭わないためにも、フィッシングサイトに誘導する手口を知り、事前に対策を講じて頂きたい。

【関連記事】

「ネットバンキング」の被害が昨年度は急増…理由は“2段階認証をかいくぐる手口”にあった

「ゆうちょ銀行」で不正引き出し被害が拡大…“ドコモ口座”だけではない理由と対策を聞いた