誰もがスムーズな運転を心がけています。安全運転のため共存共栄が必要不可欠な道路では、周りに迷惑をかけない運転を心掛けたいものだ。

しかし、意図的にやっているのではなく無意識となれば、やっている当人はまったく気づかない。それだけに結構厄介だ。

運転していれば前走車の動きにハッとして肝を冷やした、という経験は一度や二度ではないハズ。でも何もなかったからと言って、それをスルーするのは危険だ。

初心者だけでなくベテランドライバーでも知らず知らずのうちに周囲から嫌われる運転をしているケースもある。この嫌われる運転を把握することは、トータル的に見て安全運転にもつながる。

文:永田恵一/写真:TOYOTA、平野学、池之平昌信、ベストカー編集部、ベストカーWeb編集部

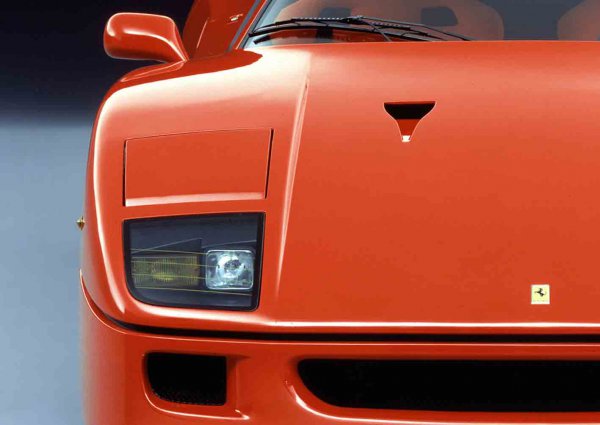

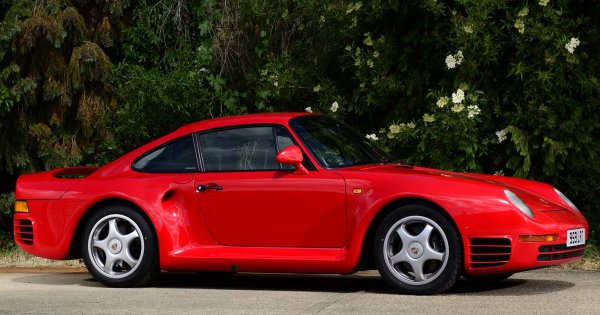

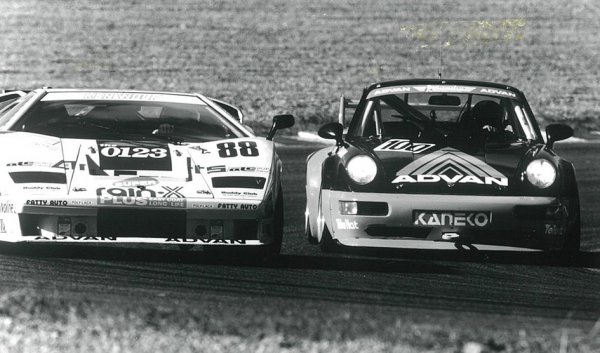

【画像ギャラリー】道路ではエゴ運転は厳禁!! 周囲に嫌われないスマートドライブ術

高速道路の追い越し車線を延々と走行

そもそも高速道路で追い越し車線を走行し続けるのは違法で、取り締まりの対象となる。2kmまでは連続で走ってもいい、という情報もあるが関係ないと思ったほうがいい(明らかにそれ以下でも取り締まられたケースあり)。

高速道路の追い越し車線は追い越しが完了したら、速やかに走行車線に戻る、というのが高速道路走行のルールに変わりない。

最も厄介で嫌われるのが、80~100km/hくらいの速度で追い越し車線を走り続けているドライバーだ。そして多くの後続車を引き連れている形になっているが我関せず。

「空いていて走りやすい」、「車線変更するのが面倒」という理由から走っている人もいれば、何も考えずに無意識に走っている人もいる。なかには「法定速度内で走行しているのに何が悪い」と主張する人も。しかし、追い越し車線は走行車線ではないことを認識すべきなのだ。

追い越し車線をノロノロと走っていると、今問題になっている煽り運転の被害に遭う可能性も高くなることも頭に入れておきたい。

視界のいい夜間にリアフォグの点けっぱなし

リアフォグランプ、バックフォグランプ、リーディングランプなどこれらはすべて保安基準で定められている後部霧灯の名称だ。

濃い霧、豪雨、雪など視界不良の時に点灯することで後続車に自車の存在を知らせるランプだ。だから必要な時に身を守るためにも点灯するのは当然のことなのだが、使用方法を間違えると迷惑以外何物でもない。

リアフォグランプは使用目的からわかるとおり光の直進性が強い。視界のクリアな夜間に点灯されると、眩しいのと鬱陶しいのとで後続車は大迷惑。抜くに抜けない状況で延々と後ろを走らされたらストレスはたまるいっぽうで、最悪事故の要因にもなりかねない。

必要のない時にリアフォグを点けっ放しで走行することは、後続車を拷問に合わせているのと同じことだと認識してほしい。

知っていてやっている『灯火類点けたがり君』は一定数いて言語道断だが、点いていることに気づいていない人がほとんど。知らず知らずのうちに他人に迷惑をかけているのだ。

フロントフォグと違ってリアフォグは走行中に点灯しているか車内からはわからない。しかしリアフォグ点灯時にはメーターパネルにインジケーターが表示されるので、ドライバーは認識可能だ。

リアフォグが搭載されるクルマの場合、必要な時に点灯できるようにするためにも、どのようにすると点灯するのかを一度取扱説明書を見ながら確認しておきたいものだ。

ブレーキを頻繁に踏む

観光地などでごく普通に流れている直線道路を走っているのに頻繁にブレーキを踏むクルマに遭遇することがある。また知らない道を走っている時にそうなる人もいる。

これは周りをキョロキョロ見たり、よそ見しているケースが多い。注意が散漫になっている時はブレーキを踏む回数が増えるので注意したい。

厄介なのは次の2タイプ。

まずひとつめが、運転中に車間距離を詰めすぎるドライバー。この手のドライバーは前のクルマの動きに過敏に反応して頻繁にブレーキを踏むので、後続車からすると大迷惑。

もうひとつがエンブレの使い方を知らないドライバー。加速してはブレーキを踏むというのを繰り返しているドライバーは意外に多い。下り坂などではチョンチョンとブレーキを踏むなど大忙し。

この手のドライバーは、スピードを落とすにはブレーキを踏むしかないと思っているのだろう。アクセルオフ、シフトダウンによるエンブレをうまく活用して、スムーズかつ他人に迷惑をかけない運転をしてもらいたい。

ライトの点灯が遅い

2020年4月から新型車についてオートライトの装着が義務化された(継続生産車は2021年10月)。なぜ義務化されたのか? それは安全に直結するライトの点灯忘れを防ぎ、夜間走行時のヘッドランプの消灯ができなくさせるためだ。

しかし、薄暮時や夜明けなどで無灯火のまま走行しているクルマはかなり多い。灯火類は自分の視界を確保するだけでなく、自車の存在を知らせるという重要な役割がある。

大都市圏や繁華街などは明るいためヘッドランプを点灯するのを忘れることがあるかもしれないが、早めの点灯を心がけたいもの。

ちなみに夜間でもポジションランプのみで走行しているクルマも見かけるが、道交法上では無灯火と同じ扱いになるので要注意。取り締まられた場合は違反点数1点、反則金は6000円だ。

ウィンカーを出すタイミングが唐突/遅い

クルマは安全のためにもルールを守って走らなければいけない。各ドライバーが好き放題やっていいわけではない。

運転している時には、周りのクルマがどのような意思をもってどのようなアクションを起こそうとしているのかを知ることが重要になる。対話はできないが、クルマ同士のコミュニケーションをとる手段はいろいろある。

その最も重要なのがウィンカーと言えるだろう。右左折、停止などはウィンカーでその意思表示をして周りに伝える。

しかし後ろを走っていて厄介なのが、そのウィンカーを出すタイミングが遅かったり、唐突なドライバーだ。追突事故や渋滞に要因となってしまう。

まぁ、ウィンカーに限らず、クルマの運転においては操作が唐突、タイミングが遅いというのは致命的でもある。ブレーキなどはその最たるもののひとつだ。