TOP Webナショジオ 研究室特別編:新型コロナ、本当のこと

神戸大学 中澤港

一時話題になった2022年終息説は、その研究では早く終わる場合の米国のシナリオだ。終息には何が必要で、どう進んでゆくのだろうか。

人類が初めて直面した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)については、謎が多いだけに、科学的に疑念を抱かせる情報が氾濫している。たとえば感染率ひとつとってみても、その数値や評価は様々だ。そこで、病原性や感染力、各種の検査、日本の感染状況、そして出口戦略などの様々な疫学的側面について、感染症疫学に詳しい中澤港教授に解説してもらおう。(文=川端裕人)

COVID-19による緊急事態宣言下の自粛要請はいずれ終わる。その出口は、早いか遅いかの違いで必ずやってくる。

本稿をまとめている2020年5月なかばにおいては、日本の39県ですでに緊急事態宣言が解除されており、残りの8都道府県でのみ継続中だ。遠からず感染の収束が確認されたら、すべての都道府県で解除されることになるだろう。

しかし自粛要請が終わったからといって、すぐにかつての日常が戻ってくるわけではない。当面、ぼくたちは、行動を変容させた「新しい日常」の中で、「コロナ禍」と付き合っていくことになる。

では、それはいつまでだろう。

答えは、多くの人が気づいているように、「最短でも1年以上」だ。

「ワクチンか画期的な治療薬が開発されて、広く使われるようになれば、究極的な解決、といえるかもしれません。でも、それには最短でも1年半から2年かかります。それに、ワクチンができない感染症も多いので、COVID-19のワクチンができる保証はないんです」

ワクチンができれば病気にかかることなく免疫をつけることができるので、ぼくたちは一気に集団免疫(herd immunity)を確立することができる。しかし、ワクチンの開発は、時間がかかるだけでなく、病原体によってはワクチンができないこともある。例えば、マラリアには効果的なワクチンがないし、2014年に日本で流行したデング熱も初回の感染より2度目の感染の方が重症化することがあり安全なワクチンの開発が難航している。COVID-19がそのような厄介な性質を持たず、ワクチンが十分な免疫を与えてくれるものだとしても、臨床試験(治験)を終えて、ゴーサインが出るのは1年以上先の話だろう。

また、よく効く治療薬が開発されて、COVID-19が「怖い病気」ではなくなれば、それも状況を一変させる力を持つだろう。しかし、既存薬の中にそのようなものがなければ、新しく開発される薬に期待するしかないし、それがうまく見つかったとしても、やはり慎重な臨床試験を経て承認されるので、それが市中の病院で安心して使えるようになるはずっと先の話だ。

「ワクチンや治療薬がなくても、最短で終息する場合の予測を2月15日にハーバード大学公衆衛生大学院の感染症疫学者、リプシッチ教授が連続ツイートしています(※1)。それによると、最短で終息する場合というのは、1年間で世界人口の40から70パーセントが感染して、集団免疫がついて、Rが1未満になって終息する場合です。1年以内に全世界の半分ぐらいの人が感染すれば終息すると。でもこれ、世界人口を考えたら、控えめに見ても900万人が死亡することになりますし、医療的対処の許容量を超える『オーバーシュート』が起こるとIFRも上がるので、最悪5250万人が死亡という計算ができてしまうんですよ。とてもこれは受け入れられないので、Rを減らす努力を各国がしているわけです」

ハーバード大学のリプシッチ教授のグループは、COVID-19の研究でも世界をリードするセンターの一つで、その後も様々な発信をしていくことになる。そして、もうひとつ世界的なセンターは、イギリスのインペリアル・カレッジ・ロンドンのファーガソン教授のグループだ。イギリス政府にとっての「専門家会議」の中枢を担い、こちらでも初期から力強く情報発信を続けている。専用の情報サイトに矢継ぎ早にレポートが発表されていくのは、実に心強いものだ。おまけに要旨については日本語を含む各国語訳まで準備されており、このグループの使命感、責任感の強さを感じさせられる。

「だから、やっぱり、希望としてはワクチンか治療薬なんですが、それが使えるまでには最短でも1年か2年はかかるだろうと思われるので、それまでなんとかもたせなきゃいけないって話なんですね。それをもたせるにはどうしたらいいかというのを、インペリのファーガソン教授のグループが、3月16日に報告した『レポート9』(※2) にひとつシナリオを載せています。それによると、対人接触を減らしたり、対人距離を開けるぐらいの緩和策だと、確実に感染爆発を起こす局面が出てきて、医療的対処水準を超えるオーバーシュートが起こってしまうんです。それを防ぐためにはどうしてもロックダウンに近いいくつかの行動抑制手段を組み合わせて、1~3 カ月の抑え込みを行えば、ある程度、新規感染者数を抑え込めて、でもそれをやめてしばらくたつとまた感染者数が増え始めるので、またロックダウンに近いことをやってというのを繰り返すと、医療崩壊を起こさずに1年か2年耐えられるというシミュレーション結果なんですよね」

どうだろうか。ものすごく気が長い話で、ため息が出る。日本では欧米の「ロックダウン」よりもかなり穏やかな準ロックダウンとでも言うべき状況にあるけれど、それでもこれを何度もやれというのはかなりしんどい。

なおファーガソン教授らのモデルで興味深いのは、学校閉鎖の効果の見積もりだ。

「インフルエンザのモデルをベースにしているので、ちょっと学校における子どもと子どもの感染を過大に見積もっている可能性があるんですが、それでも、学校閉鎖だけだと総感染者数は2パーセントしか減らないんです。学校に行かなくても、外に出て感染してきた大人が子どもに感染させうるし、子どもがコミュニティのなかで感染するリスクも上がるので、学校閉鎖だけだと効果が薄いということです。これは、3月に学校を全国で一斉休校にしたのを、僕が愚策だと評した理由の一つです。学校を閉鎖するなら大人も一緒にやる必要があります」

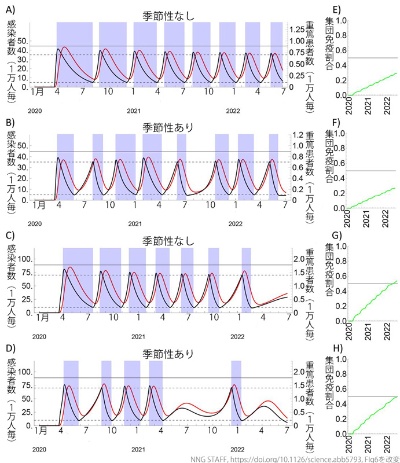

何度もロックダウンを繰り返すシナリオについては、ハーバード大学のリプシッチ教授のグループもインペリ・グループに引き続いて発表した(サイエンス誌4月16日 、プレプリントサーバーには3月7日)(※3)。それによれば、ICU病床の逼迫具合をトリガーにして『社会的距離戦略(論文中では学校や職場を閉じ、集会を禁止するなどの準ロックダウン的状況を想定)』の開始と解除を繰り返し、2022年までかけて集団免疫を獲得できることになっている。

本当に気が長い対処の日々が待っていそうな予感が、ひしひしとする。

再生産数Rの分散の高さが考慮されていない

それでは、こういうシナリオを日本に適用するとどうなるだろうか。

ハーバード大学や、インペリアル・カレッジ・ロンドンのチームの予測に比肩する能力を北海道大学の西浦博さんのグループも持っており、対策班の中では緻密な計算がなされているはずなのだが、それを論文として公表する余裕はなさそうだ。だから現時点では想像するしかなく、しかし現時点であまり不確実な想像を述べ立てるのはあまり健全なことではない。だから、感染症数理モデルを研究レベルで扱う「同業者」としての中澤さんから見て、最低限行われていることはどんなものか聞くに留める。

「インペリ・グループも、ハーバード・グループも、日本で重視していたRの分散の高さを考慮していないのが特徴です。単純に感染者の数や、ICU病棟の逼迫をトリガーにして、ロックダウン的な介入の開始と解除を繰り返すモデルを作っています。日本では、いったんクラスター対策の接触者追跡が機能しなくなったので、今、接触自体を減らすことになっていますが、また新規感染者を減らせばクラスター対策が有効になってくると対策班は考えているようですから、その効果を織り込んでいることは間違いないです」

3月以降、予想外の大流行を起こした欧米からの帰国者の効果もあってクラスター対策が機能しないところまで追い込まれたものの、再び落ち着いたら丹念な接触者追跡と、クラスター発生の予防をセットで行っていくというのが今のところ語られているシナリオだ。それによってRを1以下にできるなら、二度目の緊急事態宣言を避けられるはずだ。

さらに、なぜ8割減が必要なのかを補足した西浦さんのツイート(※4)などを見ていると、「接触を起こす属性別に再生産数を行列として計算し(次世代行列)、性的接触に介入できないことを想定、他のところで8割落ちたとして要素別に減少を加味、結果として固有値で与えられる再生産数の代表値が1を下回る、という理屈」に言及していて、相当、緻密なことをしている雰囲気だ。

ぼくなりにこのツイートを解釈すると、この場合、「クラスター感染しやすい人」と「そうでない人」では、感染のリスクが違い、つまり再生産数Rも違うから、別々のRを考えて式を立てる。そして、それぞれのグループ内だけでなく、相互の感染もあるからそれらについても、別のRを考えて式を立てる。というようなことをしていくと、それらを同時に表すためには行列を使う必要が出てくる。高校数学で行列を学んでいなければ謎の数式になるが、それをもとにコンピュータにガリガリと計算してもらって、どこのグループの接触がどれだけ減れば、感染を抑え込めるかシミュレーションしている、というふうだろうか。

属性ごとのRを別々に考えるやり方は、年齢層でRが違う場合などにもよく使われる手法だ。インフルエンザの数理モデルでは子どもの感染が鍵になるので、年齢別に考えることが多い。また性感染症の場合は、性別を分けて考えないとモデルが成り立たない。

「こういうふうに細かく区切っていくのを、コンパートメントを細かくすると言います。でも、いくら細かく区切った緻密なモデルを作っても、データがとれなければうまくいかないので、たぶん西浦さんたちはそのデータを手にしたんですね。職種別の接触数とかが、ビッグデータでとれたんじゃないかと思います」

その結果、どういうことが分かるのか実に興味深い。しかし、断片的な情報からの推測はやはり精度が悪すぎるので、この程度で。ちょっと知的な好奇心を掻き立てられる部分もあって、聞いてみた次第だ。いずれ、日本の諸状況を勘案した大局的な将来予測を、根拠とともに見せてもらいたいと切に願っている。それが、英米の予測と大きくは変わらないものだとしても、やはり、議論のベースにしやすいものになるのは間違いないのだから。

いずれにしても、ここで大事なのは、日本での対策上のシナリオにおいても、「次の波」を想定した上で事が進んでいるということだ。5月14日に専門家会議の記者会見で示されたイメージ図では、非常事態宣言の解除後も、「新しい生活様式」を取り入れて、なおかつ、効果的なクラスター対策を行いつつ、それでも、また次の波がやってくることが前提とされていた。「早期診断から重症化予防までの治療法の確立」「ワクチンの開発」によってCOVID-19を克服できるまでそれが続く。

波と波の間のいわば「COVID-19時代の平時」の鍵となるのは、「新しい生活様式」やICT活用や保健所機能強化によって引き上げられた「効果的なクラスター対策」だということになっているわけだけれど、裏を返せばこれまでのクラスター対策では充分ではないということでもある。では、そこをどうすればいいのか、という点は、今、日本だけでなく世界中で課題になっており、それについては次回。

盗作ですよ?

ジャーナリストならわかりますよね?

訴えられる前に削除した方がいいと思います。

これも「引用」の範疇を超えていませんか?