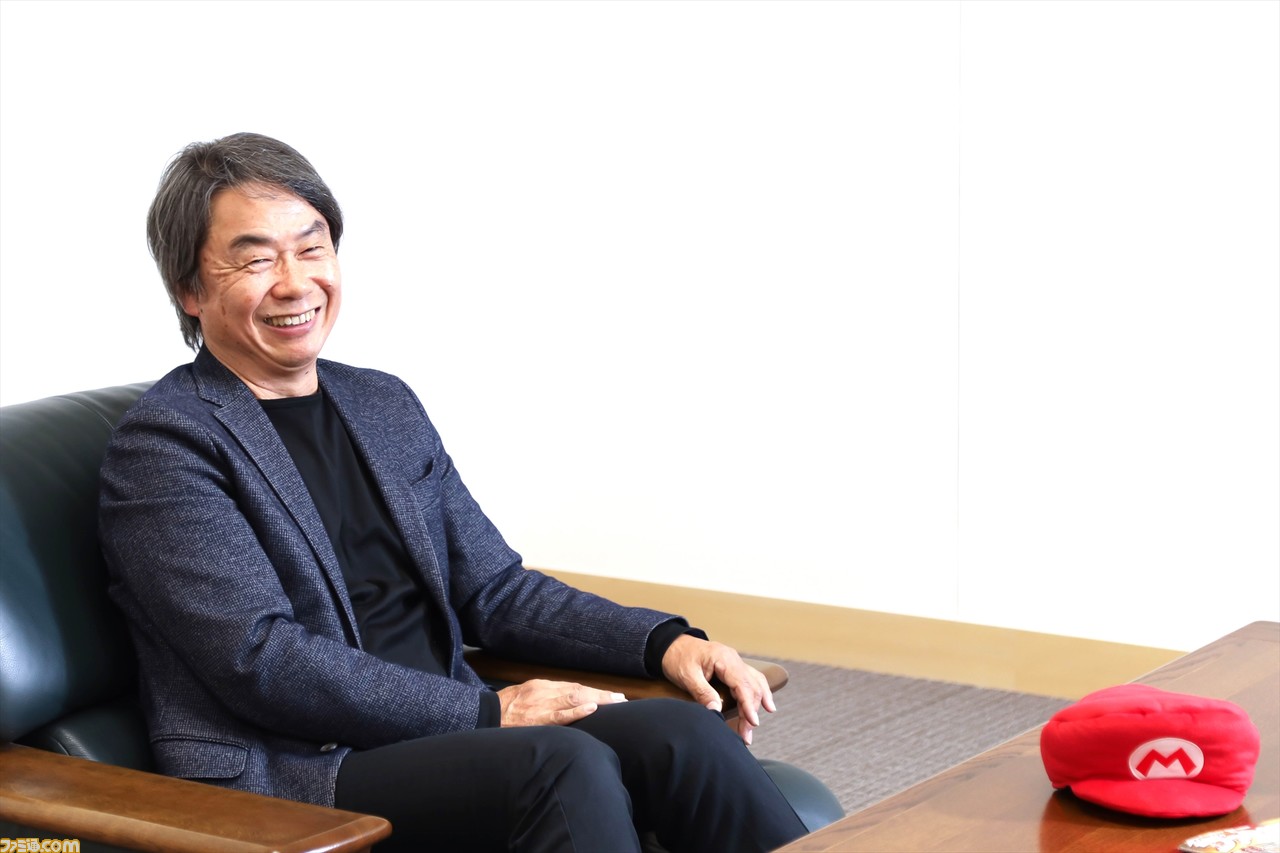

日本の文化の向上や発達に貢献した人物を文部科学省が選出する“文化功労者”に、2019年10月、ご存知、任天堂の宮本茂氏が選ばれました。これはテレビゲーム業界からは初めてのこと。これをきっかけに、当の宮本さんのもとを訪ね、仕事のこと、マリオのこと、任天堂のこと、ゲームのおもしろさについてなど、ひとつのゲームに依らないさまざまなお話を伺いました。宮本さんとしても、ファミ通としても空前絶後、終始笑顔の超ロングインタビューです。

宮本茂(みやもとしげる)

任天堂株式会社代表取締役フェロー。1952年11月16日、京都府園部町(現南丹市)生まれ。金沢美術工芸大学工業デザイン専攻を卒業後、1977年に任天堂に入社。2000年に取締役情報開発本部長、2002年に代表取締役専務などを経て、2015年から現職に。ゲームデザインやプロデュースをしたタイトル、また世界各国各団体から送られた個人賞は、枚挙に暇がない。

おもしろい仕事に出会えた

──たいへん遅くなりましたが、文化功労者への選出おめでとうございます。

宮本ありがとうございます。これまでにもさまざまな賞をいただいた際に、素直な感想をお話ししているのですが、今回もたいへん恐縮しています。

──ですが日本のビデオゲーム文化は、宮本さんをはじめ任天堂の皆さんが40年近く前に大きな市場を作ったからこそ、今日のように積み上がったものです。その象徴や代表として、宮本さんの名前が挙がったわけですよね。恐縮されなくとも。

宮本ゲームがひとりで作れるものなら、もう少し堂々と「ありがとうございます」と言えるのかもしれませんが、ゲームは総合芸術みたいなものなので、なかなかそういうものでもなく。ですが、ひとりでやる仕事だと、そういうスポットを当ててもらうこともなかなかなかったんだろうなと考えれば……おもしろい仕事に出会えたと思います(笑)。

──自分の仕事をおもしろいと言えるのは、とても健全ですよね。選出時のコメントでは、“ビデオゲームに光を当ててもらって深く感謝している”とも語られています。ようやく、という感じなのでしょうか。

文化功労者選出時のコメント

ゲームは一人で作るものではないので、個人でこのような名誉をいただくことになり、大変恐縮しております。40年近く前に一緒にゲーム開発を始めたメンバーが、世界中の開発者と協力しながら、いまも一緒に開発をしています。この安定感あるチームが評価され、また、日本の文化として、ビデオゲームに光を当てていただけたことに、深く感謝しております。これからも世界中の人に笑顔になってもらえるよう、精進してまいります。

文化功労者顕彰式の様子。宮本さんは2列目右から3番目。文部科学省ホームページより引用

宮本「自分たちのやっていることがようやく報われた」というよりは、いま生活の中にはデジタルメディアが溢れているわけで、昔を思えば、「いまはビデオゲームが当たり前になってよかったな」と感じますね。

──なるほど。宮本さんは、ビデオゲームの作り手であるのはもちろん、ビデオゲームという文化の発展や変遷の証人でもあるわけで。今日は文化功労者の話をきっかけに、宮本さんがいまのビデオゲームについて思うことや、2020年の宮本さんが考えていること、先に見据えていることなど、個々のゲームに依らない大きなお話を伺えればと思います。

宮本言えない話をうっかりしないように気を付けます(笑)。

──(笑)。

『マリオ』は新しい技術が現れたら作るゲーム

──さきほど「昔を思えば」とありましたが、アーケードの『ドンキーコング』から39年、ファミコンの発売から37年。市場を切り開いて来た宮本さんには、ゲームの変遷はどう見えているのでしょう?

宮本そうですね。身の回りで言えば、まず会社に入って……ビデオゲームを作るようになる前も、作り始めてからも、まあ作ったものをマスコミに扱ってもらう機会がないわけです。

──専門誌などない時代ですね。

宮本ええ。たとえば横井軍平さん(※)がゲーム&ウオッチを作ったときに、「これは売れるぞ」と思ったわけです。ですからメディアで扱ってもらうために、イラストレーターをやっていた友だちが出入りしていた出版社に持っていってもらったんですよ。

※横井軍平さん……ウルトラハンドを皮切りに、ラブテスターや光線銃などのおもちゃから、ゲーム&ウオッチ、ゲームボーイ、バーチャルボーイなどのゲーム機器にいたるまでを生み出した開発者。少し前のテクノロジーをアイデアでカバーして新しいおもしろさを生む、「枯れた技術の水平思考」という哲学でも有名。

──いまからは考えられませんね。

宮本そうしたら、「ふつうは広報の人がPRをするのに、開発の人がこういうことをするとは、おかしな会社ですね」と言われたそうです(笑)。

──身も蓋もない(笑)。

宮本その後、自分でアーケードゲームを作るようになり、ファミコンが発売された直後の、お客さんからの反応がまだ薄かったころ、パソコン雑誌でテレビゲームを紹介するコーナーが始まったんですね。そのころはみんなで「やった! 雑誌に載ったぞ!」と喜んだんです。

──任天堂の皆さんが。

宮本はい。そういう時期を経ているので、そのあとテレビゲームの専門誌ができたときは、それはそれは幸せで。ただ、その幸せな時期がひととおり終わると、「ゲームはとくに新しいものではない。もっと新しいものがある」という時代に入るわけです。僕らからすると、「ゲームを作ったらいつでもふつうにメディアに扱ってもらえる」と思っていた時代が終わったわけで、「なんか目立たない。見てもらえないぞ」となりました。

──目立たないのは、インターネットの普及なども原因にありそうですね。

宮本そうです。そうした時代も落ち着いてくると、今度は僕らが「インタラクティブ」と呼んできたことや、「デジタル表現」と言ってきたことが、いろいろな分野でふつうに扱われるようになったんです。たとえばUIというものが日常使われる商品の中に入り込んだり。その流れは、この10年でスマートフォンが現れて、一段と速くなるわけです。

──ビジネスモデルまで変わっています。

宮本ですけど当時は僕も、「ケータイでゲームなんてできないよ」と強がって言っていたけども、いつのまにか性能が高いものをみんなが持ち、ゲームが無料で配られるようになっていきました。

──ああ……。

宮本僕らがいくらゲーム機を安く売っても、「こんなものをタダで配られちゃあたまらない」というところまで来たわけですよね。それくらい、いまはデジタルメディアが溢れているわけです。

──ゲームをとくに意識しないほどに。

宮本はい。メールを打つだけでも楽しいですしね。でも僕らはもう20年前からすでにそうなる確信を持って動いてきたので、技術の変遷自体は悪いことじゃないんですよ。たとえば『スーパーマリオ』のゲームは、シリーズ作ではあっても単に続編を作るわけじゃなく、新しい技術が現れたらひとつ作るようにしています。容量の大きいメガROMが現れたらひとつ、CPUの処理速度が16bitになったらひとつというように、新しいハードだから実現できる新しいアイデアや素材が見えたら作っている。そういうことをくり返し、それを積み上げてきた結果、継続的にご評価いただけているんだと思います。

──時間を経てゲームに対する社会的な評価が上がったということでしょうか。

宮本社会的な評価というよりは、ゲームがあるのがふつうになったと言いますか、「ゲームだから特別」ということがなくなったんでしょうね。すごくきびしくもありますけど、まあなんか幸せですよね。

どうしてゲームでは親が安心しないのか

──宮本さんが「ゲームがふつうになったな」と最初に感じられたのはいつごろだったんでしょう。

宮本そうですねえ。とくにこのときというものはなく、自然に広がっていったと思います。それこそ最初の『スーパーマリオブラザーズ』や『ゼルダの伝説』を作ったころにも、すでにPCには『ウィザードリィ』もあったし、ゲームを遊ぶ人はふつうに遊んでいましたし。

──先端を走っている人たちのあいだでこそ、PCのゲームは広まっていましたね。

宮本ええ。そういう中でね、まず自分がおもしろいと思うものを作ると、まわりで「おもしろい」と言う人が増えてきて、それが徐々に広がっていったんです。ただ、たとえば当時の世間の一般的な親御さんたちを見ていると、子どもがゲームをしていると心配するけど、ディズニーのビデオを観ていたら安心している。「これはどうしてなんだろう? そこに壁があるな」と思ったわけです。

──ビデオを観ているのも、ゲームをしているのも同じようなものなのに。

宮本そう。「どうしてゲームではディズニーと同じように親が安心できないのだろう」と思いましたね。だから家庭で受け入れてもらいたいというか、「ゲームをリビングで使えるようなものにしたい」と思ったんです。

──実際、ニンテンドーDSとWiiの時期に、とくに一般にも広がっていますね。

宮本Wiiのときには、「お母さんたちにもだいぶ受け入れてもらえたんじゃないかな。今度はおじいさんとおばあさんにも、なんとか」みたいなことは言っていましたね。子どもに「おじいちゃんのMiiを作ったよ」と言われたら、おじいちゃんはうれしいに決まっている(笑)。だから「そういうものを作ろう」ってね。お父さんやおじいちゃんが、リビングでゲーム機を使って体重を量っていることがそこにいる家族の話題になったら、それはもうみんながゲームを楽しんでいるということなので、そういう形でもっと広がってほしいと強く思ったわけです。

──そうやってゲームを“ふつうのもの”にしていったというわけですね。

宮本でもふつうになったのは、やっぱりみんなが日常的にゲームができるモバイルを持ってからでしょう。スマートフォンを持つようになってから加速しましたね。スマートフォンを持っているけどゲームのようなことをいっさいしていない人たちもそこにいて。

──潜在的な市場ですね。

宮本ええ。彼らはもう道具を持ってるわけですから、そこにゲームを届けるのは、ゲーム機を買ってもらうよりずっとハードルが低いわけで、「ああ、これはどんどん機会が広がる。楽しいな」といまは思っています。

本当に新しいおもしろさがあれば売れ続ける

──作り手としては、どんどん届け先が広がっていったというお話ですが、一方のお客さんの反応は、基本的にこの40年、変わらないものでしょうか。

宮本それは人それぞれだと思いますね。たとえば『スーパーマリオ』って、コース区切りでお城があって、そこへ着くまでにゲームオーバーになると振り出しに戻る、というような基本をずっと守ってきました。ですけど、それにチャレンジすることが楽しいというお客さんも変わらずおられる一方で、「ミスしてもつぎへ行かせてよ」と仰るお客さんも増えたと思います。そのあたりの感覚は変わってきましたよね。その両方のお客さんに向けて作るというのが、けっこうここ数年の課題です。

──それもお客さんの質が変わったという以上に、広がっていった結果のように思えます。

宮本ええ、見たことのない新しいコースなどだけではもう満足していただけなくて、「もっと楽しくなりたい」という。ゲームの開発者たちにも「何かを増やすだけでいい」といった甘えは許されず、もっとおもしろいもの、もっと楽しいものが望まれているなと思います。それは「ビデオゲームだから」というだけではメディアで扱われなくなったのと同じことかもしれませんね。

──ほかのエンターテイメントとの競合ですね。

宮本うん、そうそう。だけどそういった競合の中では、僕らはまだ本当に光が当たりやすいところにずっと居られてラッキーですよね。

──ラッキーもあるかもしれませんが、不断の努力と言いますか、「売れるものじゃなく、おもしろいものを作ろう」という姿勢ありきで、ずっと作られているからじゃないでしょうか。

宮本そうですね。ほかにない、本当に新しいおもしろさがあるものを作れば、それは発売からひと月で消えていくものではなく、何年経っても売れ続けるだろう、だからそういう風にしようとしてきました。

クリエイターと呼んでいいのは神様だけ

──そうした“新しいおもしろさ”というものを、宮本さんは、どう着想するものなのでしょうか?

宮本いやいや、昔、糸井重里さんが言ったのかな? 「クリエイターとかクリエイションというのはおこがましい」と。そう呼べるのは神様だけ。誰もクリエイションなんてしていない。みんなエディットをしてるんだと。「それはいいなあ」と思って。だから、僕もエディターなんですよね。

──過去に触れて吸収したものが編集されて出てきていると。

宮本そう。過去に吸収したものをどんな風にエディットして出すかをくり返しているわけです。「それじゃあ、みんないっしょになるじゃないか」と言われそうですが、それは誰が吸収して出すかによって変わるんですよ。そこが“その人”なので。そこがしっかりしていれば……もう天然でいろいろなことを思いつくままにやっているのがいちばんいいのかなと思いますね。

──“個人”というフィルターを通っていることが大切だと。だとすると、宮本さんが吸収したもので、いまゲームを作るときにいちばん役に立っていると思うものは何でしょうか。

宮本うーん。それもはっきりしたものはありませんね。ただ、僕がいちばん大事かなと思うのは、ダーツを投げて、思ったところに当たった、あのときの感覚です。

──もう少し詳しく説明していただけますか?

宮本ええと、科学的に見れば、「角度はこのくらいで持て」とか、「こういうスタンスで」とか言えるんでしょうけど、そこにはあまり興味がないので、我流で投げるわけです(笑)。だけど、「スパン!」と当たったときはすごく気持ちがいい。たぶんああいう感覚が、いろいろなものにあるんですよ。

──“感覚と動作の合致”というような気持ちよさでしょうか。

宮本たとえばジャンプしてから着地するまでの距離や時間には、いちばん「やったー!」と思えるタイミングがあって、それはたぶん僕の身についているものなんです。だから僕は聞かれると、「田舎で育って、野山を駆け回ったことがクリエイティブの原点です」というようなことを言ったりします。

──具体的な何かというわけではないと。

宮本そう。別に「どこの山のどこの緑が美しくて」ということではなく。自分が「気持ちいい」と思う感覚や空気や匂いがどこで身についたものか、自分でもわかっていませんけど、ただ、「それを満たすように作ろう」と思っているだけなんですね。

──すると、おもしろさの分析などはしない?

宮本しませんね。自分が興味を持つ仕組みや、「どういう仕組みなら人が興味を持つか」などは考えますけど、「おもしろい」と言われているものがあって、それを研究してそのおもしろさを再現して何かを作ろうとは絶対に思わないので。「自分がなんとなく惹かれるのはなぜか」を考え、それに近いものになっているかどうかということしか考えていません。

──宮本さんの作品からは、マーケティング的な指向がないのは見て取れます。

宮本絵を描いたり、人とコミュニケーションを取ったり説明したり、プログラムしやすいようにロジカルに組み立てたり、そういうテクニックは出身校の金沢美術工芸大学でいろいろやったことから身についたのかなと思いますけど。

──核は、あくまで自然に身についた感覚だと。

宮本そうですね。自分が作るうえでは、基本的には自分がフィルターになっていることがいちばん大事です。だけどいまのように50人や100人でゲームを作るとき、そのフィルターの機能がどれくらいそこに反映できるのだろう、というところが課題ですよね。

スタッフとの感覚の共有

──実際、たとえばいまフェロー(※)という立場で、最前線で手を動かしているスタッフの皆さんに、宮本さんのその「気持ちいい」という感覚を、どう伝えていくのでしょう。

宮本いまでも、自分の関わるものについては、操作──操作性と操作感だけは、かなり入り込んでいっしょに作るんですよ。『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』もそうでした。あとはコンセプトなどには関わりますけど、それ以外はもうおまかせです(笑)。それ以降のクリエイティブにはそれぞれの人の思いがあるし、踏み込むともう本当にキリがないのでね。

※フェロー……任天堂の役職の一種。宮本氏の場合、クリエイティブの維持や成長のために、高い次元から開発部門全体を指導するとともに、経営全般を監督する立場。

──感覚に直結する部分だけは外せない。

宮本ええ。“操作”まではいっしょに作るというのがいままですべての基本で、そこが気持ち悪かったら「イヤだ」と言います。ただ、それ以降はおまかせでも、作ってくれている人と僕のあいだのズレはあまりないので、そこは「言ってくれれば調整しますよ」という感じの関係ですね。

──ゲームの入り口であり、根底となる操作を見る一方で、作品の完成際、出口の部分に関わられていたりはしないんですか?

宮本そういう意味では、最初の30分、「だいたいどちらにゲームが向かうか」というところが僕の関わる中心で、“手触り”が固まってステージデザインといった開発段階に入ったら、もう僕の仕事は終わりです。自分が直接プロデューサーをしているときは、そういった開発段階に入ってからもチェックして直したりしますけど、あとは「グッドラック」って(笑)。

──(笑)。昔よく、宮本さんが“ちゃぶ台を返す”(※)という話を伺いましたが、いまはそういう関わりかたではないということですね。

※ちゃぶ台を返す……宮本氏のチェックによって、ゲームの大きな部分が変更に至ること。開発者たちがそう呼び、戦々恐々としているエピソードがよく語られる。

宮本序盤に「やめといたら?」ですとか、「どうせやるならこっちに行ったら?」というのはあるでしょうけど、いまは途中で返すことはもうありませんね。そもそもちゃぶ台って、趣味でいつでも返せるわけじゃなく、自分で全体が見えていないと返せないものなんですよ。

──見えていない。どういうことでしょう?

宮本「これじゃダメ」というときに、構成などを変えることで、何か見えかたが変わったり、価値が変わったりすることが自分で見えているときに返すのがちゃぶ台です。自分で見えてないときは「ダメ」と言うだけで、その場合は何かを変更するわけじゃない。それはやっぱりすべての要素というのは、ディレクターをやっている人じゃないと見えないものなのでね。

マリオらしさとは

──人に委ねるのはマリオであってもそうなんでしょうか。

宮本マリオについては、「マリオにこういうことをさせてもいい」という基準を誰かが決めないと話が進まないので、マリオが関係するゲームを作るときは必ずどこかのタイミングで見ています。

──マリオの活躍の幅を決められるのは宮本さんだけ。

宮本僕だけというよりは、誰も決められないなら、「だったら、そこはできるだけ自分でやろうか」とくり返しているうちに、だんだんとそうなりましたね。まあ、「イヤだ」と言える権利だけは持っておこうかと(笑)。

──(笑)。

宮本いまは、その中でもベッタリ見るものとサラッと見るものに分かれています。『スーパーマリオ ラン』などはベッタリですね。それは「モバイルでマリオをどこまで使っていいの?」ということは、ほかの誰にも決められないからで。

──なるほど。ここしばらくの宮本さんの軸足が、たとえばユニバーサル・スタジオ・ジャパン(以下、USJ)のスーパー・ニンテンドー・ワールド(※)だったり、イルミネーションとのアニメ映画(※)だったりなど、ゲームの世界をより広げるためのものに置かれているのも、それと関係するのでしょうか。

※スーパー・ニンテンドー・ワールド……2017年に着工、2020年の東京五輪前にオープン予定の、USJ内のエリア。任天堂キャラクターとその世界観をテーマにしたアトラクション、ショップ、レストランなどが設けられる。着工時には、今回のエリアの名前がスーパー・“ニンテンドー”・ワールドであり、スーパー・“マリオ”・ワールドではないことも示唆されている。

※アニメ映画……2018年に発表された、任天堂と米イルミネーション・エンターテインメントの共同開発による、マリオをモチーフにしたアニメーション映画。ユニバーサル・ピクチャーズより全世界に配給予定。

宮本そうですね。ユニバーサルさんの件は、誰も現実に作ったことがないマリオの世界を、デザイン監修だけするのもおかしなものなので、「これくらいまでは許せるんじゃないの」などと言う人が必要で。

──ではかなり細かいところまでご覧になっているんですね。

宮本はい。でも、そうしたクリエイティブって、やっぱりその現場でやっている人がのびのびとやって初めて新しいものが出てくるものですよね。ものさしがあって、「このとおりに」というところからは生まれてきません。ですから、「まあ、のびのびやってくださいよ」と言う役割です。「あの人が言ったらしゃあないか」みたいなものがあったほうが、みんな動きやすいので(笑)。

──(笑)。「ダメ」というのはどういうときなんでしょう?

宮本「これはマリオらしくない」、「これは任天堂らしくない」というときですね。

── “マリオらしさ”って何でしょう?

宮本ひと言で表現するなら「安心」なんですけど、これは社内みんなの中にあまりズレていない感覚があって、どちらかと言うと僕が「それはきびしすぎる」と崩しにいくぐらいです。

──共有されている「安心」の感覚は、具体的な言葉になりますか?

宮本最近、小田部羊一さん(※)が講演でお話されていたんですけど、マリオの絵を小田部さんに起こしてもらうとき、僕が「マリオは人を殺さないんですよ」という趣旨のことを言ったらしいんですね。いま思うと、それもわかりやすい基準なのかもしれません。「虫も踏み潰さない」というわけじゃない。そこがほどよいマリオ感。そういう基準がいまもわりとみんなに浸透しているんですね。

※小田部羊一さん……東映動画にはじまり、いくつかのアニメーション会社を経て、任天堂に入社。アニメーションのノウハウを同社にもたらした開発者。宮本氏によるマリオなどのキャラクターを磨き上げている。

──『大乱闘スマッシュブラザーズ』(以下、『スマブラ』)などでは、マリオもけっこうやんちゃですよね。

宮本『スマブラ』のときはマリオのブランドを心配してくださる方々から、「マリオが殴っていいんですか?」と言われたことがあります。「いや、マリオはカメを甲羅から引きずり出したりもしていますし……」と、こちらが弁解するくらいで(笑)。

──(笑)。

宮本ゲームはやっぱりインタラクティブなものなので、たとえばバットで人を殴って「ボコッ」という手応えがあったりするのはもちろんダメです。その刺激をおもしろがって故意に作ることもダメだと思いますが、記号としてパンチしたり跳ねたりするのならプレイヤーが受ける感覚はまったく違うじゃないですか。「なんなら効果音を変えてみようか?」と、音をかわいくしただけで「これなら大丈夫」と言われたりもして。

──『スマブラ』なら、「カキーン!」だからオーケー、みたいな話ですね。

宮本そうです。もし、「マリオは殴ってはいけない」という理由だけから発売が止まっていたら、いまの『スマブラ』はなかったということになります。

──あれだけのゲームが存在しなかったら……怖ろしいですね。

任天堂らしさとは

──すると“マリオらしさ”同様、“任天堂らしさ”も言葉で表すなら「安心」なんでしょうか。

宮本そうですね。親御さんの立場から見ても安心できるとか、リビングに置いておける、家族の娯楽の中心に置いていただけるようなものを作ろうと僕らは努力しています。そうなったらうれしいし、少なくとも、いくつかある“家族の遊び”のひとつに任天堂の商品がなれればいいなと思っています。

──家族の娯楽の中心。

宮本これは偶然なんですけど、僕が会社に入った年に、子どものころから家にあった『ディズニーの家庭盤』(※)のリメイクの仕事をしたんです。

──おお。ボードゲームですね。

※『ディズニーの家庭盤』……1960年代~70年代にかけて、任天堂が発売していた定番ボードゲーム集。その名の通り、ディズニーのキャラクターがあしらわれている。時期によって収録ゲーム、パッケージ、ボードの絵などが異なり、宮本氏がどのバージョンを担当したかは取材では不明。

宮本それまで僕はそれが任天堂の製品だと知らなかったんですけど(笑)、バンビの絵などを描いて日本のディズニーに承認してもらいに通う時期がありました。そうしたものや、百人一首や花札のように、お正月に家族が集まったときに、年に一度たんすから出てくるもの。そうしたもののイメージとファミコンのイメージが自分自身の中ではすごくカブっているんです。

──たしかに。

宮本家族が集まって遊ぼうというときに「任天堂のゲームでもやろうか」と言って取り出していただけたらすごくうれしいし、“任天堂”はもともとそういうブランドだったので、そこは意図して「そうしたい」と思っているんです。

──考えると、花札やトランプの昔から、そういう要素をずっと持っている会社ですね。

宮本幸い、我々がいろいろなゲーム機と競争していると言われていた当時、「やっぱり任天堂のゲームはリビングで楽しんでもらいたい」という考えに社内が落ち着いていきました。Nintendo Switch(以下、ニンテンドースイッチ)というハードも、「“家族の中心にあってもおかしくないもの”にしよう」という僕らの開発者の方向性が、“任天堂らしさ”につながっていると思います。

──それを明確に意識したのはWiiのあたりからでしょうか。

宮本そうですね……ニンテンドウ 64のときにほかの会社のハードを見て、あらためて、「僕らがいちばん得意なのはインターフェースなんだ」と考えるようになり、Wiiのころには、「家族の中心にある道具」と明確に言えるようになりましたね。

──過去のインタビューを拝見していたら、そのあいだのゲームキューブのときに、最高のコントローラを作ったけれど、それが思ったよりも受け入れてもらえなかったと仰っていました。そうしたことがニンテンドーDSやWiiの操作性や考えかたへの転機になっているのでしょうか。

宮本そうですね……たとえば昔、ファミコンが出たころ、『テニス』を遊びながら「おもしろい、おもしろい」と言っている人がいて、どれどれと覗き込んだら、ダブルスで前衛の人のお尻を叩いて回っていただけということがあったんです。

──(笑)。

宮本「そんなことが楽しいんだ」と(笑)。ほかにも『ゼルダ』を「おもしろい、おもしろい」と言っている人が、ひたすらルピーの賭けを続けているだけだったり。

──(笑)。

宮本表現は正しくないかもしれませんが、それこそ「猫も杓子も」という感じで誰もがゲームに触れて、各自その人なりの楽しみかたで遊んでいた時代があったわけです。それに比べてゲームキューブのころって、ゲームはもう「猫も杓子も」するものではなくなってしまっていた。だからもう一度「『猫も杓子も』にしたいよね」と岩田聡さん(※)と言っていたんです。

──そういう時期のお話ですね。

※岩田聡さん……2002年から任天堂の第4代社長を務めた。敏腕経営者であるのと同時に敏腕プログラマーとして知られ、多くの伝説を持つ。ゲーム人口の拡大を掲げ、実際にニンテンドーDSとWiiによって爆発的にゲーム人口を拡げた。

宮本そんなころ、DSについてアメリカの記者のインタビューを受けているときに、「ペン1本でも遊べるゲーム機なので、みんなが同じスタートラインに並べるんですよ」って自分で言いながら、「このコピーはいいな」と思って(笑)。

──なるほど。

宮本ゲームキューブでインターフェースもとことん作ったけど、一度コントローラの操作を白紙に戻して、みんなゼロから始めて遊んでみようと思ったことがあって。それがWiiのコンセプトになっています。

Wiiからスイッチにいたる道

──そうした積み重ねの結果、いまスイッチは本当に世界中で受け入れられています。この状況は、目標であり、確信のあったものだったのでしょうか。

宮本いや、確信はありませんよね。ですからいまの状況は、ただただありがたいです。Wii Uもある部分はそういうコンセプトで作りましたけど、使い勝手の課題もあったりしましたし。

──その反省点がスイッチに活かされていると。

宮本でもスイッチは、スマホという同じような機械をみんなが持って歩いているタイミングで出たわけです。しかもみんな情報をそこに詰め込むようになっている。そんな時代だからこそ、ひとつのアーキテクチャーで作られたひとつのハードが受け入れられやすいのではないでしょうか。モバイルは、いろいろなハードウェアのバージョンをすべて保証しないといけませんし、そもそもいっしょに何が入ってくるのかわかりません。

──悪意のあるものが入り込む恐れがあります。

宮本そういう意味では、僕はAppleさんのことが好きなんです。あまり目立たないんですが、うまく制限などをして、お客さんの使い勝手を大切にしているんですね。

──枠組みは必要だと。

宮本はい。昔、ゲームの格納メディアをカセットのROMから光ディスクにしたとき、僕らはお客さんの快適さを少しでも守ろうとして一所懸命だったのに、ゲームデータのロード時間などを気にせずに作る開発者たちも現れたりして、それはすごく困ったわけですよ。

──あああ……。理念が共有できないわけですね。

宮本また、「任天堂は子どもっぽい」と言われていた時代もありましたけど、何を優先するのかを考えてその優先事項をコツコツとくり返してきた結果、Wiiのころからお客さんには「安心」というイメージをより明確にお持ちいただけるようになったのではないでしょうか。たとえば、「ネットワークにつないでも安心、安全」だなと。いまはそれがポツポツと皆さんのあいだに定着してきたんだと思うんです。

──子どもっぽさとも違う安心感があります。

宮本『スーパーマリオ ラン』もリリースするときに、Appleさんにまず、「任天堂は課金方法も含め、お客さんに「任天堂のゲームだから安心して遊べる」と思っていただけるものを作りたい」といった話をしました。もちろん、僕らが提案するそういった遊びかたを必ずしもお客さん全員が求めてはいないのでしょうし、なかなか難しいことではあるんですけども。……そういうことはふだんから考えて作りますね。

──お客さん優先が任天堂の第一の信条だと。

宮本僕らにとって“任天堂らしさ”とは、本当にお客さん本位で考えること。マーケット本位じゃないし、流行っているもの本位でもない。実際、お客さんが感じられる細かな触り心地にもこだわりますし。そういう意味で、スイッチは実際の使い心地を大切に攻めていったと思うんですよね。

──どういう状況でどう使うかなどを含めて。

宮本ええ。その結果として、総合的に快適に使ってもらえているのだと思います。「もっともっと快適に使ってもらえるようにする方法はないのかな」とも同時に思いますけどね。だから広く受け入れていただいて、本当によかったです。……ですが、広がったと言っていも、まだ世界のマーケットのホンの一部なんですよ。

──いまの時代、欧米や東アジアだけが市場ではありませんね。

宮本渋谷PARCOのニンテンドートウキョウに来てくださるようなお客さんに、スイッチを持っているかを尋ねても、「持っていない」と答える方がまだまだ多いそうです。

──思ったよりも少ないんですね。

宮本お客さんは任天堂に興味があって、自主的に来てくださっているわけですよね。そういう方たち全員にスイッチを買ってもらえたなら……もっともっと長期間にわたって売れるんじゃないかなと思いますね。

──まだまだだと。

宮本広がったと言っても、それはいままでのゲーム機の市場の中の話で、世界中が市場なら、その数字はひと桁変えられると思います。

──ひと桁は……スゴいですね。任天堂のキャラクターやIPは老若男女を問わず親しまれ、「グッズがほしい」というお客さんはいっぱいいます。「でもじつはゲームをやったことがないんです」という方もけっこういるということなんですね。

宮本もういろいろな人がいて当たり前ですので。だから「その全員にスイッチを持ってほしい」と、本気で思いますね。「じつは持ってしまうと、意外とコストパフォーマンスがいいですよ!」と言いたい。キャラクターグッズを買う前にぜひ、と思います(笑)。

──(笑)。

宮本アメリカでは、専門店で売っているようなフィギュアの商品開発要望が強いのですが、僕はできたら、それを買ってもらうよりも、まずゲームを2本買ってほしいから、「あんまりライセンスしないでおこうよ」って(笑)。

──(笑)。まずゲームを好きになってもらって、グッズはそれからだと。

宮本ゲームもグッズも買ってくださるファンもいるので複雑です(笑)。

動画について

──いまのお話に関連するなら、最近はゲームプレイ動画で初めてそのゲームタイトルに触れる人も多くて。動画についてどうお考えですか?

宮本いろいろな楽しみかたがあっていいと思いますよ。僕らはROMのころに、なけなしのメモリで作ったネタをできるだけ公開しないで長く遊んでもらおうとしていました。そのころは、ゲームの中身すべてを明かされると困りもしましたけど、いまはもう、買ったお客さんが広く動画を公開できる時代で、それを観た別の方がそのゲームに興味を持ってもらえるということもあるのだろうと思います。僕もたぶん人の作ったものだと、攻略のビデオを観ると思うんですよ。

──おお、ご覧になるんですね?

宮本正直、自分のものは観てほしくないですが、人の作ったものならいいかなと(笑)。

──(笑)。

宮本じつは最近、僕は『ポケモンGO』をかなり遊んでいるんです。1年ほど前に孫や息子の奥さんが遊び始めて、彼らと話を合わせるためにウチのヨメが始めて。そこで僕がユニバーサルさんとの仕事で本拠地のオーランドに行くわけですけど、ヨメに「オーランドへ行くなら、地域限定ポケモンのヘラクロスを取ってきてね」なんて言われたりして(笑)。

──宮本さんがお使いに(笑)。

宮本「これはたいへんだ」と、しばらくペースの落ちていたプレイを再開しました(笑)。すると家の近所には、歩く攻略本のようなおじさんおばさん方が大勢おられて、そこでいろいろな情報を教えてもらって、「そうかあ!」なんて言いながら遊んでいます(笑)。

──宮本さんに攻略指南(笑)。

宮本そういう風に人づてでもゲーム動画でも、情報交換をしながら遊んでいるのって、すごく楽しそうでいいですよ。そういった情報の露出の機会があるのっていいな、と思います。それに動画がいっぱいあったら、もう開発者はチュートリアルを作らなくていいじゃないですか(笑)。

──(笑)。いまの話に繋がりそうですが、このスマホの時代だからこそ、初めての任天堂体験として『スーパーマリオ ラン』だったり『マリオカート ツアー』だったりをリリースされているわけですよね?

宮本そうですね。もう最近は規模の大きなゲームを作るのに3~5年はかかります。小学校低学年の子が小学校を卒業してしまうわけです。「だったら、もっと接触していただく機会は多いほうがいいな」という思いもありますね。

──任天堂に親しんでもらうため。

宮本ええ。ニンテンドートウキョウを作ったのもリアルに接触する場所があったほうがいいという思いからですし、ユニバーサルさんといっしょにやっていることも、そうして接してもらう機会は多様なほうがいいからで。子どものころから「ずっと安心で安全だ」と感じていただいている任天堂を、家族みんなでいっしょに味わっていただきたいというのが、リアルに踏み出している原点にあります。

インタラクティブには一日の長がある

──そういうスーパー・ニンテンドー・ワールドのアトラクションなどは、宮本さんが監修だけでなく、直接アイデアを出されたりしているんですか?

宮本ユニバーサルさんから提案されたものを承認するのが基本ですけど、イメージを話し合ったり、こちらの考えていることがちょっと届いていないかなと思えるときには、「こういう風になれば承認できるんですが、どうでしょう」とこちらからアイデアを出すようなやりとりをしています。だから、けっこう密になっていっしょに作っているような感じですかね。

──アイデアだけでなく、手触りなども。

宮本そうですね。ただ、僕らには1日に何千人ものお客さんの対応をハンドリングするだとか、そのための設備の耐久性とか、バリアフリーとか、それらの経験があまりない。そこはユニバーサルさんの経験に委ねています。また、ゲームは“感触”を覚えてもらいながら、長期間、楽しみ続けてもらうものですが、アトラクションは、原則一度きりの体験の中でも満足してもらわねばならないと理解しています。「そのためにはどれくらいまでゲーム作りにおける任天堂の意見を主張すべきなのだろう?」みたいなことをいっしょに考えているのが新鮮ですね。

──新しい発見がいろいろとありそうですね。

宮本ありますね。いずれ任天堂がユニバーサルパークのインタラクティブ部門になったりして(笑)。

──ええそんな?(笑)

宮本それは冗談ですが、いま、いろいろなところがインタラクティブと仰っていますけど、じつはインタラクティブという言葉や意味がそんなに世の中には浸透しておらず、企画先行で実際のお客さんの満足度が低いものがまだまだあるのではないかと感じます。でも、その満足度を上げる努力をするのは楽しい仕事なんですよ。

──ビデオゲームは40年インタラクティブをやってきて、やっぱり一日の長がある。

宮本あるんでしょうね。お客さんがしたことに対してどういったレスポンスが返ってくるかって大事ですよね。ところが、そこにどういう技術や処理能力があればいいかがわかっていないと、インタラクティブなものってなかなか設計できないんですよ。ですからゲーム業界からそういうところに何人か転身していったら、もっとおもしろくなるなあと思いますね。

──ビデオゲーム開発の知識が広がっていけば、まだまだ可能性があるジャンルですね。それにしてもオリンピック前オープンですから、いよいよですね。世界中から人がやってきます。

宮本ホントにリアルなマリオの世界を体験できますので、楽しんでいただきたいですね。そう、世界中と言えば、USJから始められるのも偶然で。

──どういうお話でしょう?

宮本この計画は、ユニバーサルさんの本拠地のオーランドに行って進めているんです。ですから、もともと機構や仕組みはオーランドで作って、それをハリウッドにもこしらえて、あわよくば日本に、アジアに、というような考えでいたのですが、内容をかためていくうちに、「東京オリンピックもあるし、日本をいちばんにしよう」という話になっていったんです。

──それは先方が言ってくれたんですか。

宮本自然にそうなっていきましたね。ユニバーサルの皆さんも、「日本をいちばんにしてやるぞ」とか、「日本から始めたらローカルなものになる」なんてぜんぜん思っていなくて、「さきに大阪に作ったほうが、近くて便利だろ?」ぐらいな感じでやってくれていますね。

──なんというか、国の垣根がありませんね。

宮本僕らがアメリカの会社であるかのように、いっしょに仕事をしているんです。そういう風に自然とグローバルな関わりになっている。だから……もうちょっと英語がしゃべれたらと思いますよね、ホントに(笑)。

──(笑)。

マリオにとって映画があったほうがいい時代

──イルミネーションとの映画も同じような流れなのでしょうか。

宮本映画はね、けっこう長い変遷があるんです。その昔、「ストーリーがあって、キャラクターがいて、何十人ものスタッフが関わって何億と使って作るゲームは、映画と同じようなものですよね。だから任天堂さんは映画も作れますよね」なんて持ち上げられる機会があったんですよ。

──まあ、皆さんそう考えると思います。

宮本でもそのときは「映画なんて作れない」と思っていました。映画のようなものを作っているけれども、僕らは映画を作っているのではなく、そもそもそんなこと言ったら映画監督に失礼ですよと。

──別物だと。

宮本さらに自分が思うように映画でマリオが使われない恐れもありますし、だったらゲームで自由に使えるようにしておきたくて、けっこう映画から距離を置いていたんですよ。

──それでこれまであまり任天堂モチーフの映画がなかったんですね。

宮本ところが新しいハードを発売して、バーチャルコンソールのような過去のゲームを新ハード上でプレイできるようにするシステムを何回も作っているうちに、「映画はいいよなあ」と思うようになるわけです。もともとプレイできていたハードがなくなっても、移植しなくても、同じものが動くから(笑)。

──あー(笑)。

宮本さらに映画とゲームは、メディアとしてはほとんど同じようなプラットフォームの上で体験できるようになってきた。それで「任天堂にとって映像ってあったほうがいいのかもな」と思うようになったわけです。「マリオにとっては映画があったほうがいい時代がきたな」と。

──「触れる機会は多いほうがいい」という、さきほどのお話からすると必然ですね。

宮本ええ。それでいろいろなところとお話をしているうちに、イルミネーションのクリス・メレダンドリさんという方と知り合って。

──代表の方ですね。どういう出会いでしょう?

宮本ユニバーサルさんと仕事を始めてから、ユニバーサルと専属契約をしているイルミネーションのクリスさんという人が会いたがっていると聞いて、お会いしたんです。会って話していたら、過去に僕がインタビューでしゃべった話などをクリスさんが集めてきて、僕の作りかたや考えは、彼のそれといっしょだと言うんですよ。

──熱心ですね。

宮本何かの作戦かなとも思いましたが、彼が、「自分がなぜ失敗したか」という話をしてくれたとき、それが僕にすごく響いて、「あ、この人は信頼できそうだ」となった。それが映画のことを考えていた時期だったので、「それなら何かいっしょにやりましょうか」とアニメーションを彼に作ってもらうことになったんです。だいぶ時間がかかりましたけど、もう出口が見えてきましたね。

──クリスさんの失敗って何だったんですか?

宮本それは言えません(笑)。

──クリスさんに悪いですね(笑)。

宮本でもホントによくわかる話で。“売れるもの”を作ろうとすると、いろいろな失敗がありますよね。売れるものを作るより、自分がおもしろいと思うものを信じて作るということがいちばん大事で。売れるものを作ろうとすると、どうしてもどこかにあるものになってくるんですよね。競争の中で作るととくに。

──世間にはホントかウソか、「こういうものが売れるんだ」という情報も多いですね。

宮本僕はCEDEC(※)でも何度か講演をしているんですけど、そういうことを言って、のびのびとした現場のクリエイティブを抑え込んでいるのは経営者や営業だという話をしています。現場ののびのびとした発想に任せず、「こういうものにしたら売れる」なんて言うから、出来上がったものが世間にありそうなものになってしまうと。でも、ありそうなものって売れませんよね(笑)。だから、見たことがないものを作るのが任天堂なんです。

※CEDEC……コンピュータエンターテインメントの協会であるCESAが主催する、ゲーム開発者向け技術交流カンファレンス。宮本氏は、2008年や2018年にカンファレンス全体の基調講演を行っている。

山内さんの教え

宮本というのも、山内溥さん(※)という人は、「見たことがないものを作れ」といつも言う人だったんです。僕らはそれですごくのびのびとやってこられた。その違いはものすごく大きいと思うんですよね。だからCEDECでも、「経営陣の皆さん、現場にのびのび作れと言ってあげてください」という話をするんですけどね(笑)。

※山内溥さん……第3代任天堂社長。花札やトランプの製造会社であった任天堂の前身を22歳で継ぎ、さまざまな商品によって同社を電子玩具に強いメーカーとして中興。1980年のゲーム&ウオッチや1983年のファミリーコンピュータによって、同社を世界に名だたる企業として確立させた。2000年に岩田聡氏を招聘し、2002年にみずからは相談役に就任。2013年に逝去するまで同社を支えた。

──そういう思想が、いまの若い任天堂の開発の皆さんにも共有されてるように思えます。それはどういう風にして浸透させているんでしょうか。

宮本みんなが日々そういうことをくり返しているので、それが常識になっていくんでしょうね。「グローバルに売れるものを作る」というのもそうで。社内で「グローバルに売れるものを作れ」なんて言っていないんですよ。たまに「これは海外に持っていくときに困らない?」という話はしますけども。わりとみんな自然にそれが作れていますし、ふつうにやっていたら、いつの間にか世界中に広がっていたというのがものすごくラッキーですよね。

──自分がおもしろいと思うことを信じて、見たことがないものを作れば、それは海外でも通用すると。

宮本たぶん、「“人が作っているもの”というところを大事にする」とか、「いままで見たことがないものを作る」ということを徹底しているので、結果的にそれが幸いしてるのかなと思います。

──『ニンテンドーラボ』や『リングフィット アドベンチャー』など、宮本さんとの距離は以前よりは少し遠いのかもしれませんが、僕らから見たら、あれらは任天堂らしい新しい発想のものです。

宮本僕らが作ってきたものを見て、これが任天堂らしさだといまの開発者たちが思ってくれたんでしょう。彼らは自由に作り、僕も安心して見ているだけでいいので、うれしいですね。

──山内さんが社長ではなくなってから入社した開発の方たちも当然いらっしゃるわけですよね。

宮本そうですね。ですから僕自身、「山内さんの話をする機会を持たないと」なんて思っていますね(笑)。「独創」と書かれた額がね、ずっとありますしね。

──任天堂イズム、山内イズムの根底は“独創”なんですね。

宮本“独創”です。調子が悪くなると、やっぱり守りに入ってしまいがちなのが人間ですけど、いったん守りに入ってしまうと、前を走っている人を追いかけるようになります。ですけど独走していると、いつだって先頭にいられるチャンスがある。よそとはぜんぜん違う方向に向かっていてもいいので、「独走していよう」というのがもともとの考えです。「競走じゃない。独走(独創)である」ということを大事にしているのがいいんじゃないですかね。

任天堂の今後

──そういうメンタリティで、ゲームを軸に、いまはどんどんご活動が外に広がっていっていると。この先の任天堂や宮本さんがどのような方向を向いているのか、ぜひ教えてください。

宮本そうですね……。ゲームだけではなく、いろいろな場面で、自分たちのゲームキャラクターを大事にしながら展開していこうと思っています。いろいろな会社と協力してやっていこうということですね。それがちゃんとできると、任天堂という会社の規模よりも、もっと大きな規模で皆さんに任天堂のキャラクターに接触していただける機会ができますし。

──会社の規模よりも大きな規模?

宮本社員の数や売り上げではなく、うちのキャラクターと接触していただける規模が、うちの会社の規模だと思うんですよね。それをあまり巨大な図体にせずに、ちゃんと広げていければ、ディズニーの映画を観ている子どもを見守るお父さんお母さんたちのように、任天堂に触れている子どもを見たら安心できる親御さんが増えていくんじゃないかなと思います。

──すでにそうではないですか?

宮本ちょっとずつ、こう、いただいている信頼や期待を裏切らないようにと(笑)。今後も守りに入らず、新しいことをどんどんやっていけたらと思っています。任天堂がそういうブランドになったら、もうゲーム会社でもないし、キャラクター会社でもないし、映画会社でもないし……なんて呼んだらいいんでしょうね。

──総合エンターテイメント企業……ですかね。

宮本そうですね。なんだか芸能事務所みたいですね(笑)。

──(笑)。

宮本これは全部が冗談というわけでもなく、芸能事務所さんがタレントさんをいっぱい抱えているように、「自分たちをタレント事務所と思ったら?」というような話は昔から社内でしていて(笑)。

──ああ、マリオたちが所属タレントであると。

宮本そう。「任天堂ってすごいタレントがいっぱい揃っていますよね。しかも世界で活躍している」って言っていただいて、それでいろいろな仕事ができたらいいですよね。

──ただ僕らからすると、やっぱり任天堂ってずっとゲームを作ってくれる会社だと思っていて。宮本さんはそこへの接点もずっと保ちながら仕事をされると理解していていいでしょうか。

宮本そうですね。ただ、ゲームもそうですし、ゲームだけじゃなくても、もっとおもしろい“メディア”がないかなとはいつも思いますよね。そういうものを見つけたら、そのときすでに任天堂を辞めていたとしても、「会社に提案にいくぞ」くらいの意気込みです(笑)。まだまだ広がる可能性は無限にありますので。

最後にちょっと宮本さん個人の話

──10年ほど前の宮本さんの仕事は、きっとゲームが中心だったと思うんです。いまは広がっている。おもしろさの方向は違うのかもしれませんが、いまのほうが楽しくいろいろなことを探せるのでしょうか。

宮本開発ってずっとチームの中だけの仕事になる人が多いんですけど、僕はもともと外との仕事も多かったんですよ。ですから、いまゲーム業界以外の皆さんのところに行っていろいろコミュニケーションを取ったり、何かが生まれるチャンスを見たりしているのは当然楽しいのですが、昔からあまり変わっているわけではないんです。

──昔からの延長線上なんですね。

宮本僕は「マンガを描きたい」というところから始まって、「みんながびっくりするものを作りたい」とか、「みんながおもしろいと思うものを作りたい」という気持ちだけでやってきたので、あまり変わっていませんね。自分で手を動かすか、人に動いてもらうかの違いだけで。

──ご自身の手を動かすのがお好きですよね。

宮本そうですね。たとえば趣味の話で言うと、自分の部屋の模様替えをしたり、日曜大工をしたりするのが好きなんですよ。『ピクミン』のせいもあって、ガーデニングが趣味と思っておられる方も多いのですが、ヨメに言わせると、ガーデニングをしているのは彼女や植木屋さんで、僕はそのために木枠を組んだり、セメントを流し込んだりするだけのハードウェア担当なんです(笑)。

──そうだったんですか(笑)。

宮本もともと工業デザインの出なので、完成したものがそのまま維持されていないとどうもしっくりこないんですね。ガーデニングをやる人がすごいなと思うのは、将来の姿を思い描きながら草木をカットするとか、ああいうセンス。自分にはないのですごく新鮮なんです。新鮮なので、その驚きをいっぱい人にしゃべると、ガーデニング好きのように思われる(笑)。

──(笑)。

宮本ひとりで作れるものを考えながら作るのは好きで。だから「こういうことできないかな」と人に何かを頼んで「できません」って言われると、すぐに「いや、こうしてああしてやったらできるじゃない」と返すので、すごく嫌がられるんです(笑)。

──(笑)。過去のインタビューで、宮本さんがつねに巻き尺を持ち歩いているというのを拝見しました。それはガーデニングや日曜大工のためなんですか?

宮本いや、それはもう単に、ものを見たときに何センチと予測して当たっているかを確認したり、何グラムと言って当てたりなどをよくするんですね。当たるとすごくうれしいじゃないですか。最初にお話をしたダーツといっしょです。その“当たる”感じを維持したいので訓練するようにしているんです(笑)。

──訓練ですか! 「これはいいな」とか、「気持ちいいな」というときに長さや重さを確認するんですね。

宮本そう。持ち歩いている七つ道具のバッグがあって、そこから取り出して測っています。

──七つ道具。その2、その3は……。

宮本それは……たいしたものじゃないです。充電バッテリーとか、USBケーブルとか、USBメモリーとか(笑)。

──あああ(笑)。それは大事ですけど。

宮本“当てる”のって、楽しそうだと思いませんか?

──とても楽しそうですね。ちょっと今日から訓練しようと思います。

宮本ぜひ。この椅子の高さは……42センチとか。けっこう当たりますよ。

──すごい!

宮本僕らのベストの座面の高さは38センチから42センチのあいだ。ところが北欧の人は脚が長いうえに、靴を履いているので、それが43~44センチになるんです。だからだいたい北欧の椅子は僕らには合わないとか。

──そういう感覚がゲームで活かされると。

宮本でも、あんまり活かせるところもないんですよ(笑)。

──(笑)。

宮本ちょっとこのテーブルは高いからと言って脚を切って、「ああよくなった。いい感じになった」とひとりで喜んで。それが趣味です。いちおう工業デザインの出なので(笑)。

──ああそうですよね。なるほど。

宮本さんの最新作?

──ひとりで何かを作るのもお好きな宮本さんは、趣味でひとりでコツコツと何かをする一方で、さきほどのお話のように会社全体のことを考えたり、後進のフォローをされたりしています。ですが、もう一度ご自身が深く入り込んだゲームを作ろうというお気持ちはあるのでしょうか。

宮本「コンパクトな、数人でやれる仕事があったらおもしろいな」と密かに思っていますけど、いまのところは、それ以外にもおもしろいことがいっぱいあるので。

──ゲームファンとして言えば、宮本さんのゲームをまた遊びたいという気持ちがあります。小さな規模でも、また作りたいというお気持ちはあるんですね。

宮本ありますね。それまでにまったくなかった手応えを何かで見つけたら作ってみたいなと思います。いまはもう、「こんなの作ったらどう?」とまわりに言っても、なかなか作ってくれませんからね。「そうなんですか?」と言われてそれで終わり(笑)。

──宮本さんに、ひどい(笑)。

宮本開発チームをもう自分で持っていませんのでね。だけどそこから始めて、最後に「そういうことだったんですね」と言われたらうれしいですよね。「そう、そういうことだったんですよ」というのがけっこう楽しいんです。

──まったくなかった手応えというのは、たとえば『Wiiミュージック』や『ニンテンドッグス』、あるいは『ピクミン』のようなものでしょうか。それらは宮本さんが日常の生活の中で感じた“おもしろさ”をゲームにされていたと思うのですが、いまもそういうおもしろさを探しているのでしょうか。

宮本そうですね。もっと手前の“手応えだけ”みたいなものもあります。

──最近気になったり、生活の中でおもしろがったりしているものなどは……。

宮本あ、それは広報担当から「言ったらダメ」と言われていまして。というのも、自分が興味を持っているものが商品になるかもしれないんで(笑)。

──なるほど!

宮本さきほど言ったように、近所のおじさんおばさんや、自分の孫といっしょに『ポケモンGO』を遊んでいるのが、いまはすごく快適ですね。なんでしょうね? 人の作ったゲームをこんなに遊ぶのは久しぶりだと思います。

──きっかけはお孫さんとのことですが、それほどまでに入れ込んでいる理由はなんでしょう?

宮本ずっと昔から、おもしろいと思うものを作り、それが「おもしろくない」と言われたら、「なぜおもしろさが伝わっていないのか」を考えるということをけっこう大事にしています。それはお客さんの声を聞くのともまた違い、「お客さんがなぜ理解してくれないか」ということに対していろいろなアプローチをするんです。それはもう、わりと作りかたの基本にしていますので。

──原因は、伝えかたにあると。

宮本はい。ですから人の作ったものを楽しんでいると、“自分自身がものを理解していく過程”というのがわかりますし、そこからお客さんの立場で「こういうことを喜び、こういう手順で理解していく」ということをみずから経験すると、「まだまだ未熟だな。自分で今度この技をどこかで使ってみようかな」と思うんですね。

──そういう風に思われるんですね。

宮本だってね、うちのヨメはゲームをほとんどしません。「『テトリス』くらいなら遊ぶかな」とウチに置いておきましたけど、それすら遊ばなくて。だから僕の作ったゲームなんか、もう歯牙にもかけずにいる。でもそういう人が『ポケモンGO』を一所懸命やっている姿を見ると、「ああ、人ってこういうもんだよな」とあらためて思いますよね。

──奥さまはゲームがお好きではないんですか?

宮本ゲームが「嫌い」なんじゃないんですね。彼女はゲームに対して、「そんなめんどくさいことはイヤ」と言う人で。

──それがきっかけひとつで変わることもあると。

宮本ちゃんとやろうとしたら、細かいことを覚える必要もありますし、ジムの仕組みも覚えなきゃなりません。それをやっているんです。すごいですよね? さらに『ポケモンGO』を作った皆さんが目指している、「もっと外に出て歩くようになってほしい」なんてことも、ちゃんとやっているんですよね。「今週はあと2キロで50キロになるんやけど、もったいないよね?」とか、夜中に「散歩に行ってこようかな」なんて(笑)。

──もう、れっきとした攻略ですね。

宮本ええ、攻略しているのがすごいなあと思って。たぶん僕が解説していたら、「めんどうだから、もういい」って言っていたと思います。それを自分から説明してきますからね。いやあ、市場は無限にあるなあと(笑)。

──(笑)。でもそれはやっぱり、宮本さんのゲームでないことで、ちょっと悔しい気持ちにならないんですか?

宮本それは……そうでもないんですよ。それで尊敬されるようになっても困りますしね。

──そうなんですか?

宮本そうですよ。家でふつうの人として扱われるのがすごく大事かなと思っています(笑)。

──その関係性がおもしろいですね。

宮本何人かでご飯を食べに行っても、お店の人にいちばん最後に覚えられるのは僕なんです。近所でもできるだけふつうの人として暮らしたくて。

──「ふつうにありたい」という思いの根底には何があるのでしょう。

宮本なんなんでしょうね? 自分をよく見てほしくてものを作っているのではなく、やっぱり、作ったものを遊んでほしくて作っているからですかね。ですから、ファミ通さんにこれだけ出ておいてなんですけど、「作り手はあんまり表に出ないほうがいいんじゃないかな」とも思います。

──作家は内容で勝負。

宮本「そうすることでゲームが売れるなら」と思って出ていましたけど、作ったものを解説するなんて、あまりいいことではないと思うんですよね。遊んでいない人にPRするとか、作ったものをすごく好きになってくれた人に、「じつは……」と話すのはおもしろいのかもしれないですけど、これから遊ぼうかという人に「このようにうまく作っています」と押しつけるのって、なんだか順番が違うような気がして。

──取材をお願いしがちですが、理解できます。

楽しく仕事を

──ずっと宮本さんは楽しそうに仕事をしてらっしゃいます。もちろんそれだけではないのでしょうけど、そういう印象があります。

宮本そうですね、この歳になって「楽しくないと損だ」と思うようになったんです。誰でも自分たちが作ったゲームを酷評されたりするとムカッとしますよね。でも、「酷評した人たちをギャフンと言わせるためには、こうしたらどうだろう?」と考えると楽しくなってくるじゃないですか。だからムカッとしても、その状況を楽しんだほうがエネルギーも湧いてくるし、それを超えると不思議なもので、「よくぞボロクソに言ってくれました」、「あなたがボロクソに言ってくれたおかげで私は活力を得ました」という境地にいたれるんです(笑)。

──どこかに転機があったのでしょうか。

宮本55歳ごろを境にですね。それまでは反発する気持ちも強かったんですけど、そうじゃなく、「ヘコんでも、なんとかそれを楽しめるようにしたほうが得だな」と思って。結局、立ち直れないときにいちばん困るのは自分自身なんです。そうすると無理難題やトラブルも成果につながっていることに気が付きます。

──そういう気持ちでいまは笑顔で仕事をしてらっしゃるんですね。

宮本でも、なんか、しかめっ面してるほうがカッコよく見えるじゃないですか。

──(笑)。

宮本ただ、何の悩みもなさそうな小説家と、「うーん」と眉を寄せている小説家とどっちがカッコいいかと言ったら、たぶん「うーん」としているほうだと思いますけど、じつは何の悩みもなさそうな人のほうが頭は活性化していて、具合はいいかもわからないですからね。だから、そう思うようにしようと。楽しいんです、はい。

(2020年1月28日、京都・任天堂にて収録)

安全、安心、そして独創。マリオについて、任天堂という会社について、にこやかに、そしてわかりやすい言葉で語る宮本さん。その言葉の根っこには、ご自身の感覚への揺るがない自負があり──ただし、自負と言ってもそれは“いかにも自信満々”というものではなく、「自分が楽しいと思うものは、誰かにとっても楽しいものだ」ということが40年の裏付けによって証明されているわけで、それをごく自然なこととして語れることの凄みをことさら強く感じた取材でした。

「もっともっと人を驚かせたい、その驚きや笑顔をもっともっと広げたい」という宮本さん(とスタッフの皆さん)の思いが、日本のゲーム市場(ともすると世界のゲーム市場)を現在の大きさにまで導いているのは間違いありません。それが来たるスーパー・ニンテンドー・ワールドのオープンなどでリアルな世界にもさらに広がるのが楽しみでなりませんし、さらに「チャンスがあればまた深く入り込んでゲームを作りたい」という言葉を聞くと、なんというか、ひとつの文化を切り拓いてきたパイオニアの貪欲さに驚かされます。だからパイオニアたり得るのでしょう。

以下は筆者の個人的な話となりますが、じつは20年近く前に、宮本さんと食事をごいっしょできる機会に恵まれたとき、していただいたお話に何ひとつ気の利いた返事もできずにいたことを、ずっと悔やんでいました。それから20年を経て、ようやく宮本さんの意図や理念の片鱗が少しは伺えたのではないかと思います。それがうまく読者の皆さんにお届けできていたなら幸いです。(小山)