21世紀のラテンジャズ / カリビアンジャズ ガイド by Jazz The New Chapter

僕は『Jazz The New Chapter』という本で、21世紀に入ってからカリブ海の国々やそれらの国からのアメリカやイギリスへの移民やその2世や3世が作る音楽が面白くなっていて、彼らの存在感もどんどん増していて、それがアメリカやイギリスのジャズ・シーンに影響を与えているという話を何度かしてきました。

個人的にラテンジャズ、カリビアンジャズについては少しづつまとめて整理していたので、多少のおまけをつけて公開します。

ミュージック・マガジン2020年6月号の「ニュー・スタンダード2020s 〜 カリビアン・ジャズ」と併せてどうぞ。

さっきも書いたように21世紀以降、ラテンジャズがとても面白くなってきて、僕はそこに強く関心を持ったわけですが、そもそもジャズは創成期からラテン要素を含んでいる音楽で、常に重要なトピックではありました。

ジャズが生まれたと言われるアメリカ南部のルイジアナには主にスペインやフランスなどのヨーロッパから、そして、カリブ海の国々から、またアフリカからの奴隷として連れてこられた人たちと、様々な人種が集まっていました。そこでさまざまな地域の文化が混じりあった中から、ジャズが生まれたとも言われています。

そのルイジアナではヨーロッパのスペイン人やフランス人とカリビアンやアフリカン、ネイティブ・アメリカンとの間に生まれたクレオールと呼ばれる人たちがいて、彼ら存在がジャズの誕生に貢献したという話もよく知られていて、例えば、ジャズ創世記の最重要人物ジェリー・ロール・モートンもハイチの血をひくクレオール。

という意味で、ジャズという音楽を考えると、さかのぼればさかのぼるほど、カリビアンたちと繋がっていることがわかる。そういったジャズの創成期の話は『あなたの聴き方を変えるジャズ史』や『ジャズの歴史物語』といった名著を読んでみてほしいですね。

もしくはCDだと『Cuba in America 1939-1962』なんて編集盤もあります。

キューバ由来のラテンジャズがメインだけど、その中にはルイ・ジョーダン、スリム・ゲイラード、ボ・ディドリーなど、ジャイブやロックンロールなども含まれていて、アメリカの音楽にいかに大きな影響を与えたのかがよくわかります。

AppleMusicにはこんなのもあります。ルイ・アームストリングからデューク・エリントン、ディジー・ガレスピー、マチートなどがずらっと並ぶ素晴らしい選曲。

資料は山ほどあるので、色々参照してみてください。

ここではニューヨークとロスアンゼルスの話が中心ですが、ラテンジャズと言えば南部のフロリダが重要だという話もあり、この辺は掘り下げてみたいところです。

※ここではカリブ海地域を中心とした「カリブ海に面した国々」の音楽とそこから影響を受けた音楽を紹介しています。ブラジルやアルゼンチン、チリ、ウルグアイ、ペルーなどは入っていません。それらはまた別の機会に。

■ 01. オールドスクール・ラテン・ジャズ:50-70年代の名盤

ここはオマケです。ラテンジャズの代表的な名盤・名曲を集めました。ジャズとラテンがどれだけ相性がいいかを感じていただければと思います。ちなみにラテンとソウルやR&Bが融合したブーガルーという音楽が60年代に流行ったり、NYのソウルやディスコとラテンを融合させたサルソウル(※サルサ+ソウル)なんてレーベルがあったり、ジャズに限らずアメリカの音楽の中にはラテン要素は欠かせないものだったので様々な文脈で出てきます。ここにはDJ文脈での人気曲も入れてあるので、クラブジャズ・シーンでの人気具合なども併せて感じてもらえたらと。

このあたりは他にも様々なプレイリストや記事が山ほどあるので、これだけでなく、ぜひいろいろ参照してください。

オールドスクールなラテンジャズもすべて21世紀にも繋がるわけですが、ディジー・ガレスピー、エディ・パルミエリ、パキート・デリヴェラ、レイ・バレットらは長年活動し続けていて、若手を起用してフレッシュな作品を作ったり、彼らの元で活躍した若手がシーンをけん引していたりと、ずっとキーパーソンであり続けました。

基本的にはキューバから亡命した人やプエルトリコからの移民などが中心なので、それ以外の国の音楽とジャズとの組み合わせはそんなに多くないですが、ランディ・ウエストンやソニー・ロリンズがトリニダード・ドバゴのカリプソをやってたり、ジャコ・パストリアスがトリニダード・トバゴの楽器スティールパンを導入したり、みたいな例もあります。

ジャマイカ出身のピアニストのモンティ・アレキサンダーのようにレゲエやカリプソなどカリブ海の様々な要素を取り入れた人もいます。あとは特殊な例ですが、アフロビートの創始者フェラ・クティがまだアフロビートを生み出す前の音源を聴くと、最初期にはソニー・ロリンズの影響が見えるカリプソみたいな音楽をやっていたり。

そして、この文脈でも重要なのはディジー・ガレスピー。1964年の『Jambo Caribe』ではキューバやプエルトリコだけでなくトリニダード・ドバゴなどのカリブの音楽を広く取り上げていて驚きます。これからガレスピーのこういった文脈がより意味を持つかなと。

2010年代以降にはこれまで目立たなかったキューバやプエルトリコ以外の要素を取り入れたカリビアン・ジャズが面白く聴けるようになる気がするので是非チェックしてみてください。

個人的にはラテン音楽からポリリズムを取り出して、ラテンジャズ人脈のパーカッション奏者を起用しつつ、ラテンジャズとは全く別の洗練されたジャズを生み出したハービー・ハンコック「Succotash」のような取り組みも広義のラテン影響下として捉えてみると更に見えることがあるかもしれないと思います。

■02.コンテンポラリー・ラテン・ジャズ:80-00年代

70年代以降、ジャズにロックやソウルやファンク、ブラジル音楽などなど、様々な要素が入り込んできてジャズはどんどん変化していきました。エレクトリックなフュージョンが隆盛を極め、フリージャズもより過激になっていきます。ジャズは様々なジャンルを取り込み、ルールを書き換え、その枠組みを拡張しつつ、ますますその自由さを推し進めていきます。

その大きな変化はラテンジャズにも及んでいきます。演奏はより自由になり、拡張されて行き、様々なジャンルの要素が入り込んでいきます。ジャズ研究もジャズ教育も進んでいき、ジャズ・ミュージシャンたちの演奏も理論も高度になっていけば、ラテンジャズにもそれらは導入されていきます。そして、ラテンジャズの影響がジャズへも影響を与える状況も引き続き、起きていきます。

80年代以降は、ラテンジャズが目に見えて多様化していったのがわかるという意味ではかなり興味深い時期だと思います。

・90's スティーブ・コールマン:Steve Coleman

現代ジャズの重要人物。世界中のリズムを取り込んだ変拍子やポリリズムを組み合わせた複雑怪奇なリズムで知られる。彼はサルサやルンバだけでなく、「サンテリア(キューバとプエルトリコ)、カンドンブレ(バイーア、ブラジル)、およびヴォドゥン(ハイチ)の根底にある古代アフリカの宗教を含むヨルバの伝統(主にナイジェリア南西部以外)」に関心を持っていたこともあり、キューバへの興味もかなり強かった。その彼がキューバへ行き、自身のバンド+キューバのミュージシャンでヨルバ系譜のキューバ音楽の要素が濃厚な音楽を演奏して、録音を残したのがSteve Coleman And The Mystic Rhythm Society In Collaboration With AfroCuba De Matanzas『The Sign And The Seal (Transmissions Of The Metaphysics Of A Culture)』。現代ジャズとラテン音楽の接点としての最重要盤。以下のリンクでスティーブのセルフ・ライナーノーツが読めます。必読。※サブスクに無いのでCDを探してください。

・90's コルムナB:Columna B

インタラクティーヴォのロベルト・カルカセス、NYラテンジャズ最高峰のサックス奏者ヨスバニー・テリー、NYラテンジャズ最高峰のドラマーのダフニス・プリエトと、スティーブ・コールマンのバンドのドラマーのジョシュ・ジョーンズらによるラテンジャズシーンを代表するプレイヤーが若き日に結成していたスーパー・グループがコルムナB。コンテンポラリージャズとラテンジャズを繋ぐサウンドと言った感じのバンドです。

ロベルト・カルカセスはキューバでハイブリッドなラテンジャズのシーンに貢献し、インタラクティーヴォ、ジューサなどを手掛け、『Gilles Peterson presents Havana Cultura』のキーマン。ダフニスもヨスバニもNYのラテンジャズをアップデートし続けている。そこにスティーブ・コールマン人脈も入り混じっていて、ダフニスはヘンリー・スレッギルの傑作『Everybodys Mouth's A Book』『Up Popped The Two Lips』でも重要な役割を果たしていて、00年代のジャズの進化に貢献している。コルムナBはラテンジャズにおける交差点だったとも言えるかもなバンドなのです。

・90-00's ストレートアヘッド・ジャズの中のラテンジャズ

オーセンティックなジャズをやっているNYのプレイヤーたちの中でもラテンジャズは盛んです。

トランぺッターのブライアン・リンチ、トロンボーン奏者のコンラッド・ハーウィッグなどはラテンジャズのアルバムをリリースしていて、彼らのアルバムにはキューバ系やプエルトリコ系のミュージシャンだけでなく、普段はストレートアヘッドなジャズを演奏しているミュージシャンも多数参加。

そのストレートアヘッド専門のゴリゴリにコンサバティブなプレイヤーたちも自身のアルバムでジャズの伝統的なスタイルとして、今でもラテンジャズを度々演奏しています。ライアン・カイザー、エリック・アレキサンダー、マーカス・プリンタップ、ジム・ロトンディ周辺のミュージシャンがCriss CrossやSharp Nine、Posi-Toneに吹き込んだアルバムに1、2曲含まれていたりみたいなことはよくあります。

そもそもラテンジャズ自体が大きめの編成が多い音楽。パーカッションなどのリズムセクションが印象的な音楽ですが、実はパワフルで派手なホーン・セクションも特徴的な音楽だったりします。なので、ビッグバンドを得意としているような管楽器の名手がラテンジャズに重宝される流れも。というところで技術にも理論にも譜面にも強いジャズシーンの中のトップレベルのプレイヤーがラテンジャズに駆り出される流れもあり、そこが接点になっていたのかなと。

ちなみにラテンジャズはもともとデューク・エリントンやスタン・ケントン、ディジー・ガレスピーなどビッグバンドでも当たり前に演奏されてきたし、その後も様々なビッグバンドが新しいチャレンジをしてきたことで発展してきた流れもあります。ラテンジャズとビッグバンドについては以下のミシェル・カミロのインタビューも参照してください。

・80-90's ウィントン・マルサリスとケニー・カークランド:Winton Marsalis, Kenny Kirkland

そして、ここ言及したいのが80-90年代のジャズにおける最前線にいたウィントン・マルサリス周辺のこと。例えば、ウィントンのデビュー作『Winton Marsalis』『Think of One』を聴くとラテン要素がある曲が入っていたりします。彼のバンドメンバーのケニー・カークランドやジェフ・テイン・ワッツらもアフロキューバン=ラテンジャズについて何度も言及していたり、実際に演奏しています。

中でもケニー・カークランドがこのコミュニティのキーパーソン。もともとプエルトリコ系の家に生まれたカークランドは自身のデビュー・アルバム『Kirkland』では何曲もラテンジャズを演奏しているだけでなく、アンディ・ゴンザレス、ジェリー・ゴンザレス、スティーブ・ベリオスといったラテンジャズの名手を起用。この辺りの人選とサウンドからもこのアルバムの意図が見えてきます。

そこでカークランドのキャリアを追っていくと、アメリカン・クラーヴェの『Conjure - Music For The Texts Of Ishmael Reed』や、ディジー・ガレスピーの諸作、更にはアルトゥーロ・サンドヴァルにまで起用されていたり、ラテンジャズの重要な文脈にも顔を出していて、『Kirkland』でのサウンドが自然な流れだったこともわかります。ケニー・ギャレットが後のカリビアン・サウンドにも通じるリズムを取り入れた『Black Hope』の鍵盤もケニー・カークランド。そう言ったことを知れば、スティングがレゲエとジャズを融合しようとした「Englishman In New York」にケニー・カークランドがいたことも深読みしたくなってきます。

ウィントン・マルサリス人脈のベーシストのロバート・ハーストが「プエルトリコ系のケニー・カークランドが僕らにアフロキューバンのリズムを教えてくれた。」みたいなことを語ってくれたことがありましたが、80-90年代のウィントン・マルサリス周辺によるジャズの革新に関して、ラテンジャズのリズムの影響を考えてみると、また違うものが見えてくるかもしれません。

ちなみにウィントンはというとあまりラテン要素は目立たなくなり、ニューオーリンズやラグタイムなどのジャズ創世記へと向かったイメージで、ディジー・ガレスピーというよりはルイ・アームストロング方面への関心が強くなった。ウィントンと近いベクトルを推し進めていたのが同じくニューオーリンズ出身のニコラス・ペイトン。『Gumbo Nouveau』など、ごりっごりのニューオーリンズの音楽をやっているので、その中にあるラテンDNAは感じ取れるかなと。そのニコラスは紆余曲折を経て近年はヒップホップやプログラミングに比重を置いたサウンドにも傾倒しているが、2017年にはその流れで『Afro Caribbean Mixtape』でカリブも取り上げ、がっつりこの領域にも足を踏み入れています。

一方でウィントンにフックアップされたトランぺッターでもあるロイ・ハーグローヴはストレートアヘッド中心だったのが、1997年にキューバやプエルトリコのミュージシャンらとのコラボでラテンジャズ・アルバムの『Havana』をリリース。アフロキューバンの名曲を残した名トランぺッターのケニー・ドーハム「Una Mas」「Afrodisia」をカヴァーしているあたりにニコラスとは異なるスタンスが見えるのが興味深い。そのロイはその後、ディアンジェロやエリカ・バドゥとの活動を経て、同傾向のジャズ・プロジェクトのRHファクターを始動させ、ネオソウルやヒップホップに貢献していき、その延長でアフロビートにも取り組んでいます。ロイが面白いのはスティーブ・コールマンとも交流があって、RHファクターのアルバム『Hard Groove』にスティーブを迎えたり、逆にスティーブ・コールマンの『The Tao Of Mad Phat』に起用されていたりも。ラテンジャズ関連の重要ミュージシャンの周りには度々スティーブ・コールマンが現れます。

キャリアのどこかのタイミングでヒップホップ的なサウンドに取り組んだ2人のトランぺッターがどちらも一度はカリブ海の音楽に取り組んでいるのは面白いかなと。この文脈で名前が浮かぶもう一人のトランぺッターがクリスチャン・スコット。今やクラーヴェの欠片くらいしか感じ取れないジャンルを超えた謎音楽になっていいるクリスチャンですが、2011年にはラテンジャズ成分高めの『Ninety Miles Live At Cubadisco』をダビッド・サンチェス&ステフォン・ハリス with キューバの現地ミュージシャンと録音しています。90マイルとはアメリカとキューバの距離のこと。ちなみにステフォン・ハリスもまたStefon Harris & Blackout名義でヒップホップやR&Bを意識したジャズをやっている。この辺は一度、しっかり調べてみたいですね。

・80's キップ・ハンラハンとアメリカン・クラーヴェ:Kip Hanrahan

NY産のオルタナティブなラテンジャズを自身のレーベルからも発表しているキップ・ハンラハン。キップのレーベルのアメリカン・クラーヴェはそもそもキップ・ハンラハンがトランぺッターのジェリー・ゴンザレスやパーカッショニストのミルトン・カンドナといったプエルトリコ系ミュージシャンらとが10代のころから知り合いだったことが出発点にはあるとのこと。

キップはフリージャズ系のレーベルJOCAで代表だったポール・ハインズやカーラ・ブレイのサポートをしていたことがあり、ジャズやロックといったロック以外の人脈とはJCOA(Jazz Composers Orchestra Association Inc.)で知り合ったようです。そう言ったキャリアのあるキップの中にあったロックやフリージャズからの視点がオラシオ・エルネグロ・ヘルナンデスやジェリー・ゴンザレスらによるラテンジャズの枠組みをはみ出すような演奏や作編曲を可能にしたとも言えるかも。アート・リンゼイからビル・ラズウェル、ジャマラディーン・タクーマからジャック・ブルースまでの起用からもわかるようにラテンジャズの文脈で聴き直すとかなり特異なので、超オルタナティブなラテンジャズと言える気がするし、特にキップの作品はラテンジャズというよりはラテンジャズという場を触媒として使ったNYという街のサウンドトラックという雰囲気があって、ニッティン・ファクトリー的なNYアンダーグラウンドとの相性の良さも感じます。1990年代~2010年代的なコンテンポラリージャズとの繋がりが見出しにくいけど、そのうちまた浮上してくるのは間違いないかなと。

・エディ・パルミエリ:Eddie Palmieri

エディ・パルミエリは60年代から活動しているラテンジャズの巨匠。NYのサウスブロンクス生まれのプエルトリコ系。70年代にはハーレム・リヴァー・ドライブを結成して傑作を生み出したり、そのキャリアは全てが重要とも言えるレジェンドの中のレジェンド。以下のインタビューを読むとエディ・パルミエリの偉大さがわかるかと。

敢えて、オールドスクール枠ではなく、ここでエディ・パルミエリを取り上げたのは自身の音楽をアップデートし続ける中で多くのミュージシャンが彼のバンド出身者であること。

上記のブライアン・リンチやコンラッド・ハーウィッグといったストレートアヘッド系(『Palmas』『Vortex』など多数)から、ダフニス・プリエト(『 La Perfecta II 』)、ヨスバニ・テリー(『Full Circle』)と言ったコルムナBのメンバー、ジェリー・ゴンザレスやミルトン・カンドナ、キップ・ハンラハンのアメリカン・クラーヴェ(『Sueño』はほぼアメリカン・クラーヴェ人脈による作品)人脈と、あらゆる流れがエディ・パルミエリを通過している。他にも90年代ジャズの重要人物ドナルド・ハリソン(『Arete』『Vortex』)や、00-10年代にあらゆるスタイルのジャズに貢献した名ドラマーのアダム・クルーズ(『Arete』『Vortex』)なども門下だったりとその影響力には驚きます。

パルミエリ自身もバンドが若返るにしたがって、演奏がフレッシュになっているのを感じるし、そもそもこの人はハーモニーの感覚が個性的だったこともあり、当たり前のように若手とフィットするのが素晴らしい。

・ディジー・ガレスピーとパキート・デリヴェラ:Dizzy Gillespie, Paquito D'Rivera

その流れだとこの2人を語るべきかと。

ディジー・ガレスピーは亡くなる直前までアメリカにおけるラテンジャズの最重要人物であり続けました。NYのラテンジャズ・ビッグバンドの巨匠コンポーザーのアルトゥーロ・オファレルを『Afro-Cuban Jazz Moods』などで若いころから起用していただけでなく、若き日のキューバの天才ゴンサロ・ルバルカバや元イラケレでキューバから亡命するアルトゥーロ・サンドヴァルとのキューバでの共演盤を録音したり、00年代以降のキーマンのダニーロ・ペレス(『 To Bird With Love』)とダヴィッド・サンチェス(『 To Bird With Love』)を起用していたりします。

そして、元イラケレでキューバから亡命してきたパキート・デリヴェラもまた様々な若手を輩出しているキーマン。渡米してすぐに成功を収めた彼も大きな役割をはたしている。

85年にミシェル・カミロ(『Why Not!』)、89年にダニーロ・ペレス(『Tico! Tico!』)、92年にブラッド・メルドーとのトリオを結成する前のホルヘ・ロッシー(『 Havana Cafe』)、21世紀に入ってからも上原ひろみとの共演でも知られるコロンビアのハープ奏者エドマー・カスタネーダなどをフックアップしている。中でもダニーロ・ぺレス、ホルヘ・ロッシーはその後、コンテンポラリーの最重要人物へと成長している。

21世紀のジャズのキーマンがラテン音楽の巨匠経由だったのはその後のジャズのリズムの進化を考える上でも大きな事実だと思う。

・ダニーロ・ペレスとダヴィッド・サンチェス:Danilo Perez, David Sanchez

00年代以降のラテンジャズに関してはこの2人の貢献度が大です。2人のリーダー作はとりあえず必聴です。

ダニーロ・ペレスに関しては、自身の作品だけでなく、96年にはイスラエル出身のべーシストのアヴィシャイ・コーエン(『 Panamonk』)を、98年にはブラッド・メルドー・トリオやチック・コリアに起用される前のジェフ・バラード(『Central Avenue 』)をフックアップしている。

ダヴィッド・サンチェスも00年にプエルトリコ出身のサックス奏者のミゲル・ゼノン、パット・メセニーに起用される前にメキシコ出身のドラマーのアントニオ・サンチェス(『Melaza』)らを起用したりしている。

彼らが若手をフックアップしたことだけでなく、彼らのバンドにアダム・クルーズやベン・ストリートらがいたことも含めて、ブラッド・メルドーやマーク・ターナー、カート・ローゼンウィンケルらに代表される90年代以降のコンテンポラリージャズの文脈のミュージシャン達とラテンジャズを結び付けた功績も大きいと思う。ダニー・マッキャスリンのようにダニーロを「ラテンジャズのリズムを教えてくれて、自身のリズム面でのアプローチを進化させてくれたメンター」のように言及するものもいるほど。

そして、ダニーロとダヴィッドの2人はミュージシャンとしての立場だけでなく、音楽大学の講師としてもシーンに貢献した。ダニーロはバークリー音大やセロニアス・モンク・インスティテュート、ダヴィッドはプエルトリコ音楽院やサンフランシスコ音楽院を拠点に様々な場所で教鞭を振るい、マスタークラスを行っている。彼らのあらゆる活動がシーンへのラテン音楽の普及に繋がっているのは間違いない。

・アヴィシャイ・コーエン:Avishai Cohen

ここではダニーロ門下のアヴィシャイ・コーエン『Adama』に注目したい。このアルバムはダニーロ・ペレスやジェフ・バラード、ホルヘ・ロッシーらが起用されたラテンジャズ的にもおいしいアルバム。ダニーロやチック・コリア経由のラテンと自身のルーツのイスラエルの要素が共存するプログレッシブでハイブリッドなジャズアルバムだ。ちなみに鍵盤はジェイソン・リンドナーとブラッド・メルドーとチック・コリア。度を過ぎた豪華さ。

そして、アヴィシャイ・コーエンが結成したインターナショナル・ヴァンプ・バンドのアルバム『Unity』も併せて聴いてほしい。アヴィシャイ含めイスラエル出身者3人に、メキシコ出身のアントニオ・サンチェス、アルゼンチン出身のディエゴ・ウルコラ、キューバ系のヨスバニ・テリーによるバンドでジャズを触媒に世界中の音楽を融合させたようなサウンドで、その中でラテンジャズも重要な要素になっている。

そもそもアヴィシャイをフックアップしたのはチック・コリア。チックはラテンパーカッションの巨匠モンゴ・サンタマリアのバンド出身で最初期のキャリアはラテンジャズ作品への参加率がめちゃくちゃ高く、ほぼラテンジャズ・ピアニストだった。そしてチックはその後、キューバ音楽だけでなく、スペインにも関心を持ち、名曲「Spain」などを書いている。そのチックが重用したのがアヴィシャイだ。

アヴィシャイはイスラエル人だが、イスラエルの人の中でもセファルディムと呼ばれるスペイン系のイスラエル人の血を引いていて、彼の母親はセファルディム文化のスペイン語の歌を口ずさんでいたらしい。そういった出自が関係あるのかどうかはわからないが、アヴィシャイの音楽にはイスラエルに加え、フラメンコやラテンジャズなどスペイン語圏の音楽の要素が聴こえる。 チック・コリアのバンドにあれほどフィットした理由はこの辺にもあるのかも。

ちなみに現代ジャズのリズムの進化にはカリビアンだけでなく、アルゼンチン出身のギジェルモ・クラインの貢献も欠かせない。ギジェルモがミゲル・ゼノン、ジェフ・バラードやビル・マクヘンリー、クリス・チークらと作った高難度の変拍子音楽もシーンに大きな影響を与えている。

そして、アヴィシャイのインターナショナル・ヴァンプ・バンドにも参加しているディエゴ・ウルコラはギジェルモのアルバムにも多数参加しているだけでなく、ミシェル・カミロやブライアン・リンチなど、ラテンジャズの様々なポイントに顔を出している。この人も地味にいろんなところに顔を出してるコンテンポラリージャズの隠れたキーマンだと思う。

・エドワード・シモン:Edward Simon

「スティーブ・コールマン」「ストレートアヘッド」「パキート・デリヴェラ」「コンテンポラリー・ジャズ」などを横断しているのがベネズエラ出身のエドワード・シモン。グレッグ・オスビー周辺からシーンに出てきて、そこからあらゆる場所に顔を出しているわけですが、自身のアルバムでもベネズエラ音楽の要素があるものもあればないものもあり、ゴリゴリのコンテンポラリージャズからラテンジャズ、テレンス・ブランチャードのサントラまでと振れ幅も人脈も広すぎる才人です。

実はエドワードの兄弟もミュージシャンで、トランぺッターのマイケル・シモン、パーカッショニストのマーロン・サイモンもそれぞれにアフロ・キューバンやアフロ・ヴェネズエラ要素のあるラテンジャズに取り組んでいる。兄弟3人が揃った『New York Encounter』をヨーロッパ現代ジャズの名門Fresh Soundからリリースしていて、洗練されたコンテンポラリージャズもやっていたり。こういったものがエドワード・シモンのバックグラウンドにはある。

80年代以降はアメリカのジャズシーンにこういったカリビアンを中心に中南米のミュージシャン、更にはラテンジャズの巨匠の元で活動したアメリカ人も含め、ラテンを軸にした様々なリズムのアプローチができるミュージシャンがシーンに中にどんどん入っていったことが、リズム面でアメリカのジャズに大きな刺激を与えたのも大きかったのかなと。特に90年代以降はその傾向がさらに加速した気がします。

ちなみにあのカマシ・ワシントンも若き日にフランシスコ・アグアベージャなどのLAを拠点に活動するラテンジャズ人脈と交流があったと語っていたりとラテンジャズからの影響を公言する人ですが、実際に20代半ばごろにラテンジャズのバンドAfro Cuban Latin Jazz Projectで録音も残しています。リズムに特化した変拍子やポリリズムを駆使した楽曲も少なくないだけでなく、例えば、『The Epic』の「Final Thought」「Malcolm's Theme」「Re Run Home」、『Heaven and Earth』の「Hub-Tones」などで明らかにアフロキューバン経由のリズムを採用しているカマシの音楽もまたラテンジャズからの影響がかなりあると考えていいでしょう。

※以下の動画、若きカマシがサックスで参加しています。

・ジェイソン・リンドナー:Jason Lindner

カマシ・ワシントンもラテンジャズの影響を受けていると思われますが、実はそれ以上に広範なところにラテンジャズの影響があると僕は考えています。

例えば、前述のアヴィシャイ・コーエン『Adama』にも起用されていた鍵盤奏者のジェイソン・リンドナーもラテンジャズを度々演奏してきたジャズ・ミュージシャンですが、そのことを掘り下げてみると見えてくることがあります。

デヴィッド・ボウイ『★』に参加していた鍵盤奏者のジェイソン・リンドナーはアヴィシャイ諸作だけでなく、ダフニス・プリエトの作品にも関わっていて、その上、自身のデビュー作『1, 2, 3, Etc.』やビッグバンドでの『Jason Lindner Big Band - Live At Jazz Gallery』といった作品でもラテンジャズを取り入れた楽曲を演奏してきました。

その後、マーク・ジュリアナ『Beat Music』やドニー・マッキャスリン『Casting For Gravity』『Fast Future』でのテクノやビートミュージック的なサウンドの生演奏化を成し遂げた作品を経て、デヴィッド・ボウイ『★』があったわけですが、その直前にジェイソンは 2009年の『Now Vs Now』と2012年のダフニス・プリエト『Proverb Trio』の 2つの作品に関わっていて、ここがとても興味深いんです。

ラテンジャズのスペシャリストのダフニスとデュオを軸にした『Proverb Trio』、そして、マーク・ジュリアナ、パナギオティス・アンドレオスとのトリオを軸にヨスバニ・テリー、ペドリート・マルティネスを加え、ミシェル・ンデゲオチェロをプロデューサーに迎えた『Now Vs Now』の2作で、ヒップホップやビートミュージックのビートをジャズのセッションで機能させるために様々なリズムの実験を行っていて、その中には彼がラテンジャズの培ってきたクラーヴェも含まれています。それが2010年代に大きな意味を持ったことはその後のジェイソンやマーク・ジュリアナ、彼らと関わってきたダニー・マッキャスリンを見ればわかるかと。

ジェイソンは過去のインタビューでエレクトリックなアプローチを発展させることができた理由について問われて、こんなことを言っている。

「自分のビッグバンドをやる前は、アフロキューバン音楽を演奏するギグをしていました。私は52番街にあるキューバ料理店のビクターズカフェで週に3日間演奏していました。私はアフロキューバの音楽については何も知りませんでしたが、それ以来、数年間アフロキューバンを深く探求しました。

ピアニスト的には、サルサピアノはアーリー・ピアノ、つまりラグタイムなどと関係があります。それはジャズのルーツですが、サルサピアノのルーツでもあります。例えば、ジェリー・ロール・モートンのような初期のジャズ・ミュージシャンたちは、スペイン的な色合いを参考にしていました。私はそういった繋がりがあることに気付き始めたんです。当時のニューヨークのシーンを振り返ってみると、人々は音楽の一つの時代にフォーカスしていたように思えます。でも、私はすべての音楽がどこから来ているのかに気付き始めていた。多様な歴史があって、普遍的な繋がりがあったんです。」

※以上、「All ABout Jazz:Jason Lindner: Beyond The Solo」より引用

2009年、ロバート・グラスパー・エクスペリメントの『Double Booked』でクリス・デイブがJディラのビートの構造を生演奏のドラミングに置き換え、それをジャズのセッションの中に取り入れました。クリス・デイブはフェラ・クティ/トニー・アレン的なアフロビートに熱心な取り組んでいることで知られていますが、アフリカのリズムを探求しているドラマーです。アフロビートが生まれる背景にはラテンジャズの影響を受けたアフリカ音楽でもあるハイライフがあったことや、トニー・アレンが影響を受けたのがラテンジャズに熱心に取り組んだアート・ブレイキーだったことなどを考えると、ジェイソン・リンドナーがダフニス・プリエトやマーク・ジュリアナらと行っていた実験とクリス・デイブもクラーベを介して繋がっている気もします。この時期のヒップホップやビートミュージックの生演奏化も大きな意味ではアフリカン・ディアスポラの再解釈だった、と言えるかもしれません。

そして、それらの一連の動きの中心にミシェル・ンデゲオチェロがいて、クリス・デイブをフックアップしたのもミシェルだったりするわけですが、彼女がスティーブ・コールマン門下だったことを考えると興味深い線が一本引けるような気がします。2010年代以降、ミシェルがトリニダード・トバゴの詩人アンソニー・ジョセフやアフロ・スパニッシュのシンガーのブイカ、ヨルバ系譜の音楽を取り入れるフランス人のデュオのイベイー、アンジェリーク・キジョーによるサルサの女王セリア・クルースへのオマージュ作『Celia』など、カリブ系の音楽との接点が増えているのも気になります。そもそもミシェル・ンデゲオチェロは自身のアルバムで何度もレゲエやダブをやっていたりも。カリビアン・ミュージック視点でミシェルを再考してみるのも面白いかもしれません。

・ゴンサロ・ルバルカバ:Gonzalo Rubalcaba

こうやって、ラテンジャズを再検証するとゴンサロ・ルバルカバのすごさに気付かざるを得ないと思うので、ここで言及しておきます。

キューバ時代からシンセを使った異形のラテンジャズ(『Mi Gran Pasion』)を作っていた奇才で、90年代初頭には圧倒的なテクニックで注目を集めたが(『At Montreux』)、その後の作品を聴いていても、コンテンポラリージャズを先取りしたようなストラヴィンスキーあたりのクラシック音楽からの影響をかなり感じさせる演奏や作曲があったり(『Supernova』)、チャーリー・ヘイデンとのキューバ音楽のメロディーの魅力を深堀りしつつ、キューバ音楽側からアメリカーナを照射するようなシネマティックなプロジェクトがあったり(『Land Of The Sun』)、その後はキューバ音楽の歴史や多様性とアメリカ音楽を融合させるような大作を生み出しつつ、マーカス・ギルモアやマット・ブリュワーといった先鋭的なアメリカの新世代と組んだり(『XXI Century』)と実に多彩。

近年は20代の若手から影響源として挙げられることもあり、ジャズシーンでもその存在をより強めている気がします。ラテンジャズの枠を超えて、聴き直し必須かと。

■2010年代以降のラテン・ジャズ:2010-2020年代

21世紀以降のラテンジャズが面白くなっている理由はずばり多様化だと思います。特に2010年代以降はそれが一気に進んでいます。

キューバやプエルトリコのミュージシャンたちに関しては、それぞれが自由なやり方で新たなラテンジャズを模索しています。

例えば、アクセル・トスカの(U)nityはロバート・グラスパー的な手法をラテンジャズに持ち込んでいて、日本でも人気が高い存在。ダヴィ・ヴィレイジェスに関しては『Mboko』『Gnosis』ではキューバの民間信仰の音楽をやっているが、そこで有名なサンテリアではなく、アバクアの音楽を現代的に表現していたりと超特殊。かと思えば、ダヴィはそれとは全く別のベクトルで19世紀半ばから演奏されるエレクト・ロセール、マリアーノ・メルセローン、エンリーケ・ボンネ、シンド・ガラーイ、アンヘル・アルメナーレスや、20世紀初頭の作曲家アントニオ・マリア・ロメウといった歴史的な楽曲をカヴァーする作品『Igbo Alakorin (The Singer's Grove)』を録音もしている。つまりひと口にキューバ音楽と言っても、アーティストは様々な表現方法を用いている。それ以外にも、マイケル・オリヴェイラやアルフレッド・ロドリゲス、ハロルド・ロペス・ヌッサ、ブレンダ・ナヴァレテなどを聴けば、演奏や作曲のアプローチが世界的なジャズの進化を明らかに視野に入れてつつ、自身のスタイルを追求していて、これまでにはないラテンジャズが生まれているのがわかります。

それはもしかしたらキューバやそこから(サンテリア→ヨルバ的に)繋がるアフリカなどを軸に、ジャズを触媒的に使いながら世界中の音楽を融合しているオルタナティブ・ラテン・ジャズの代表格オマール・ソーサなどが開拓してきた道の先にあるものなのかもしれません。

キューバ以外でも、プエルトリコ出身のミゲル・ゼノンはプエルトリコの音楽を様々な形で表現していて、その中では本国だけでなく、ニューヨークに定着しているプエルトリコ移民たちのコミュニティがもつ本国とは異なる歴史を掘り下げたり、様々なレイヤーのプエルトリコ文化を研究しつつ表現している。ミゲル・ゼノンに関しては、同じくプエルトリコ出身の彼のバンドのドラマーのヘンリー・コールもこのラテンジャズ・シーンの重要人物だ。

ラテンジャズのスタイルをやるというよりは、その音楽的な要素を取り込んで新しいものを作ったり、その文化や歴史をどう表現するか、というようなところで工夫を凝らしたものが増えてきている。なぜそういった作品を生み出せるのかの理由はミゲル・ゼノンがひっそりと更新しているディープなSpotifyのプレイリスト( https://open.spotify.com/user/miguelzenon )を見れば明らかで、彼は自国プエルトリコやキューバ、そしてジャズも含め、歴史やスタイルをリサーチして掘り下げ、数多くのプレイリストとして分類しまとめることができている。そういったものが彼の音楽には反映されているのだろう。

同時にキューバやプエルトリコの出身だからと言って、そのスタイルを取り立てて強調しないミュージシャンも目立ち始めている。ファビアン・アルマザンは完全に独自の音楽を築いているし、キューバで活動している新鋭ドラマーのマルコス・モラレスの音楽はほぼアメリカのコンテンポラリー・ジャズのよう。アルアン・オルティスのようにほぼ現代音楽のようなアーティストもいる。スタイルはどんどん多様化している。

そして、多様性と言えば、キューバやプエルトリコだけでなく、様々な国の音楽がジャズと共に表現されるようになったこと。トリニダード・ドバゴ(エティエンヌ・チャールズ)、コロンビア(カロリーナ・カルバーチェ、エクトル・マルチニョン、マルタ・ゴメス)、ヴェネズエラ(エドワード・シモン、シルヴァーノ・ルイス・ペドロモ、モナステリオス、ガブリエル・チャカルヒ、カルメラ・ラミレス)、メキシコ(アレックス・メルカド)、ドミニカ(ソクラテス・ガルシア)などの出身のミュージシャンの作品やそういった国々の要素を取り入れた作品がアメリカやヨーロッパのジャズレーベルからリリースされることも増えてきた。特にSunnyside Recordsは意識的で、ラテンに関わらず、アジアなどにも関しても同様の姿勢でリリースしていて、そういったレーベルの存在もシーンを豊かにしている。

また汎カリブ的に隣り合う島や国の文化を包括的に取り上げながら、カリビアン・カルチャーを音楽で表現するものもいる。もともとは90年代以降にダニーロ・ペレスやダヴィッド・サンチェスが実践し始めたもの。彼らはそれをずっと推し進めて、今でもシーンの最前線にいる。そんな彼らを追うようにエリオ・ヴィラフランカがカリブ海の島々の歴史を壮大な組曲として表現し、そこではアフリカから連れてこられた奴隷たちの物語として、アフリカン・ディアスポラにフォーカスしている。他にもハイチ育ちのアメリカ人サックス奏者ゴッドウィン・ルイスはNYのハーレムからニューオーリンズ、カリブ海、南米を経て、アフリカへ繋がる物語を描いた。これもまた壮大。

カリブの音楽をアフリカにルーツを持つ音楽として表現した例としては、アフロポップの大物アンジェリーク・キジョーの例もある。NYサルサの女王セリア・クルースのトリビュートというコンセプトのアルバム『Celia』にトニー・アレンを起用するなどアフリカとの繋がりをかなり強調する内容だった。そもそもアンジェリーク・キジョーのキャリアを辿ると世界中に散らばっているアフリカン・ディアスポラの音楽を彼女なりのアフロポップとして解釈するような作品が多いので、『Celia』にもそう言った意図があるとみていいだろう。ここではUKジャズシーンからバルバドス出身のサックス奏者シャバカ・ハッチングスや、両親がセントルシアとジャマイカ出身のチューバ奏者テオン・クロスが起用されているのも面白い。

そして、2010年代末の注目すべきポイントとして、アメリカ南部のミュージシャンとの興味深いコラボレーションが増えてきたこと。ニューオーリンズのプリザベーション・ホール・ジャズ・バンドがキューバ音楽を演奏したり、キューバに演奏に行ったり、逆にハイチのラコウ・ミジクがニューオーリンズの様々なアーティストとのコラボ・アルバムをリリースしたり。「カリブ海の北端としてのアメリカ」を意識した作品が増えていることは、アメリカにおけるラテン音楽への関心の高まりを示している気も。ウィントン・マルサリスが2015年に発表した『Live in Cuba』の最後をニューオーリンズ・ジャズ・アレンジの曲で閉めているあたりにもそんな「カリブ海の北端としてのアメリカのルイジアナ」的な意図を感じたりします。

これにはキューバとアメリカの交流が徐々に始まり、最終的に2015年に国交を回復したことも関係がある。そもそも国交を断絶していた時期が長かったこともありミュージシャンの行き来が難しく、キューバのミュージシャンが活動の場を求めてアメリカやヨーロッパに亡命するケースも少なくなかったわけですが、そんな状態が解消され、人も情報も行き来するようになったことが変化を促進しているとも言えます。ということはこの先、まだまだ活性化していく予感も。期待が膨らみます。

一方、プエルトリコはもともと20世紀初頭にはアメリカ領だった時期もあり、常にアメリカとは関係が深かったため、人の行き来も文化交流もあった上で、アメリカへの移民も多かったこともあり、プエルトリコ人は常時アメリカのジャズに大きな影響を与えているというのも興味深い。全ての文化はその時々の政治に左右される、と。

■イギリス・フランスとの関係が深いラテン・ジャズ

・イギリスのカリビアン・ジャズ:キューバ、トリニダード、バルバドスetc

別枠でイギリスもフランスの項も設けてみた。両国ともそれぞれの旧植民地からの移民たちがそのルーツの音楽を演奏しているケースが見られる。

イギリスだとジャマイカ、トリニダード、バルバドス辺りをルーツに持つミュージシャンと、キューバのミュージシャンが多い。とはいえ、基本レゲエが盛んなのでレゲエの影響が最大なので、そこは以下の記事で確認してほしい。

ジャマイカも含めたイギリスとカリブの文化の関係に関しては、その辺をまとめたコンピレーション『Mirror To The Soul:Music, Culture And Identity 1920-72 (Soul Jazz Records)』もあるので、手に入る方は是非見てほしい。

ただ、イギリスに関しては、カリビアンだけでなく、アフリカからの移民も多く、アフリカの文化も入り混じっているのは特徴。様々な文化が混じったハイブリッドなものの中の一要素としてラテン要素が混ざっているケースも少なくなく、特にアフリカの要素との混合が多い印象がある。

例えば、アフロビートの創始者のフェラクティはもともと西アフリカのハイライフ的な音楽をやっていたわけだが、ガーナやナイジェリアで演奏されていたハイライフには現地の音楽とキューバやトリニダード、ドミニカなどの音楽の要素がミックスされたもので、そこにもラテン要素があったということで、アフロビートの中にもラテン要素があり、フェラ・クティ自身も最初期にはソニー・ロリンズ影響下のカリプソ風ジャズをやってたり、カリブの音楽と近い人だったりもする。

UKのジャズ・ミュージシャンからはそんなフェラが創出したアフロビートの中に存在するあらゆる要素を分解して、配分を変えて、再構築しているような不思議なハイブリッド感があります。

個人的に気になっているのはモーゼス・ボイドの周辺のミュージシャンのケヴィン・ヘインズ。アフリカのヨルバ~キューバのサンテリアなどを取り入れたジャズを演奏していて、モーゼスはかなり影響を受けているっぽい。シャバカ・ハッチングスを聴いていても、ヨルバやサンテリア的なスピリチュアルさを感じさせる曲が時々あって、それはアメリカと同じでアフリカン・ディアスポラを探求する流れで、ヨルバへと関心が向いているのかなと。イギリスでの活動が目立つキューバ人のダイメ・アロセナもサンテリアを思わせる曲がアルバムに必ず入っていたり。ラテン=リズムではなく、そういった点にも注視したいと思っているところです。

ラテンという意味ではコートニー・パインが面白くて、コートニー・パインと言えば、レゲエのイメージがあるけど、ときおりカリプソやハイチの音楽なども取り入れていて、中でも『House of Legends』『Transition in Transition』はレゲエ以外のUKカリビアン・ジャズの必聴盤かなと。2000年以降の作品にはイギリス人として、イギリスのカリビアンとして、もしくはイギリスの黒人として、といった文脈が込められています。彼が尊敬される理由がわかります。

こういったイギリスならではのジャズに90年代に目を付けていたのはスティーブ・コールマン。1999年にピアニストのロバート・ミッチェルを自身のアルバム『The Sonic Language Of Myth (Believing, Learning, Knowing)』に起用したり、サックス奏者のスティーブ・ウィリアムソンの1990年のデビュー・アルバム『A Waltz For Grace』をプロデュースしたり。彼らはコートニー・パインの周りのミュージシャンで、ロバート・ミッチェルはダイメ・アロセナなどの作品に起用されていて、スティーブ・ウィリアムソンはシャバカ・ハッチングスがリスペクトを捧げるUKシーンの巨匠です。

またUKだったらミュージシャンだけでなく、DJも重要で、ラテンジャズということになれば、2009年にジャイルス・ピーターソンがプロデュースした『Gilles Peterson presents Havana Cultura』は欠かせないと思います。ここからキューバの新しい音楽が一気に世界中に伝わり始めた感さえある超重要盤だと思います。ダイメ・アロセナもロベルト・フォンセカもここから。さらに言えば、インタラクティーヴォ周辺もここから一気に知られるようになった気がします。ジャズダンス~アシッドジャズ~クラブジャズと80年代からラテンジャズを紹介し続けてきたジャイルスですが、最上級の仕事はこれかもしれません。ジャイルスが運営するBrownswood RecordingsでのUKカリビアン絡みのリリースも含めて、ジャイルス周りから目が離せなくなっています。

そのインタラクティーヴォの周辺を掘り下げてみると、中心人物ロベルト・カルカセスがプロデュースしていたジューサ(Yusa)というシンガーがいて、00年代に世界的にブレイクしました。彼女の2002年の『Yusa』、2005年の『Breathe』を聴くとキューバ産のネオソウル的な印象もあったりします。また同じくインタラクティーヴォの周辺のテルマリー(Telmary)というラッパーの2006年作『A Diario』を聴くとこれもまたバンドサウンドとラップの組み合わせの曲があり、ザ・ルーツのキューバ版のような狙いも感じられたりします。そう考えるとインタラクティーヴォというグループのハイブリッドなサウンドはアメリカで言えばロイ・ハーグローヴのRHファクターのキューバ版のように捉えられるかなと思ったりも。『Gilles Peterson presents Havana Cultura』のような新しい潮流が出てくるためには、キューバ国内で様々な実験が行われて進化してきたことがわかります。そう言ったことがようやく見えてくるようになりました。

・フランスのカリビアン・ジャズ:グアドループ、マルチニークetc

フランスに関してはマルチニーク、グアドループの要素とジャズのハイブリッドで古くはアラン・ジャン・マリー、その後もマリオ・カノンジュなどがいましたが、その次が出てきて盛り上がってきている。人口も少ない小さな島なのにグレゴリー・プリヴァ、ソニー・トループなど、ちょこちょこ面白い人が出てきているので、要チェック。

2000年代のものですが、こんな編集盤もあります。

グアドループという島は不思議な場所でケニー・ギャレットがグアドループにインスパイアされてカリブ色濃厚な『Pushing the World Away』を録音したり、グアドループのグウォカという音楽に魅了されたデヴィッド・マレイがデヴィッド・マレイ&グウォカ・マスターズ名義で何枚もアルバムを作っていたりしていて、ジャズとの接点は少なくない場所。そもそもピアニストのアラン・ジャン・マリーがグアドループの音楽ビギンとジャズを組み合わせたビギン・ジャズを生み出したりも。そのうち、アメリカのミュージシャンにまた発見されて何か起きるかもしれません。

グアドループ、マリー・ガラント、マルチニーク、アンティルなどのカリブ海諸島のジャズを集めたコンピレーション『Koute Jazz - Rare Jazz From The French West Indies』も2015年に出ていたり、いろんな面で注目されている気がします。

■おまけ:ラテンジャズとラテン音楽教育

ラテンジャズを調べていると、アメリカやイギリスのラテン音楽のシーンのコミュニティや指導者の存在に気づきます。しかも、ラテン音楽を伝えて、教えるビッグバンドがいくつか見つかります。

例えば、東海岸だとNYの音大マンハッタン・スクール・オブ・ミュージックにはパーカッション奏者のボビー・サナブリアが指導するThe Manhattan School of Music Afro-Cuban Jazz Orchestraがある。

西海岸にはマルチ奏者で作編曲家、公立学校の教員でもあるジョン・キャロウェイが指導するThe Latin Jazz Youth Ensemble Of San Franciscoがある。

このラテン・ジャズ・ユース・アンサンブル・オブ・サンフランシスコは、10歳から18歳の才能あるミュージシャンの演奏グループで、ジョン・キャロウェイらが地域の子供たちにラテンジャズを教えている。

他にはロンドンにはKinetika Blocoというマーチングバンドを運営するNPOがあって、ここではプロのミュージシャンの演奏指導も受けることができるだけでなく、ロンドンと関係の深いカリビアンやアフリカンの文化を学び、それらと紐づいた音楽をみんなで演奏する。トリニダード・ドバゴのカリプソからキューバ音楽、ニューオーリンズジャズなど幅広い音楽を学ぶきっかけにもなっている。ちなみに近年はグライムやヒップホップ、エズラ・コレクティブの曲までが演目にあるそうです。

COVID-19禍にアメリカNYのリンカーン・センターがアップした子供向けのライブ動画の中にはトリニダード・ドバゴ出身のトランぺッターのエティエンヌ・チャールズがカリブ音楽を解説しながら演奏するものもありました。

ダニーロ・ペレスやダヴィッド・サンチェスが大学で教鞭を振るっていることも含め、様々な形で教えたり、伝えたりしていることが現在のラテンジャズの豊かさに繋がっているのかもしれません。

ちなみにこういったニューオーリンズとラテンジャズの話に関心を持った方はぜひ、ビヨンセの音楽を改めて聴いてみていただければと。

彼女の音楽の深さにラテン音楽方面から近づいてもらえたらうれしいです。

ここまで長々と書いてきましたが、アメリカのジャズ・シーンでは常にラテン音楽の重要性がミュージシャンから語られ続けていますし、それは主にリズムを聴けば明らかです。この記事から遡って、ラテンジャズを掘っていけば、更なる枝葉が出てきて、より理解が深まり、よりラテン音楽の影響力の大きさがわかるとも思います。ぜひ、いろいろ聴いてみてください。

最後に、柳楽が監修したミュージック・マガジン2020年6月号の「ニュー・スタンダード2020s 〜 カリビアン・ジャズ」や『Jazz The New Chapter』シリーズにレビューや特集があるので、そちらも併せて読んでいただけると嬉しいです。

ーーーーーーーーーーーーーー

■ラテンジャズに興味ある人のための参考書籍

日本語で書かれたラテンジャズ特集をまとめておきます。

・ミュージック・マガジン 2020年 6月号(2020年)

特集「ニュー・スタンダード2020s カリビアン・ジャズ」に短い論考とディスクガイド30枚が掲載されています。ディスク・レビューにはこの記事で言及した作品のディテールが書かれています。執筆は柳樂、村井康司、吉本秀純。

・Jazz The New Chapter 3(2015年)

特集「新たな形で進化を続けるラテン・ジャズ新世代」ということで、14P。現代ジャズ文脈のラテンジャズについて書いてあります。

・JAZZ NEXT STANDARD (500 CLUB JAZZ CLASSICS)(2004年)

クラブジャズ的観点でジャズを集めたディスクガイド・シリーズ。

80年代にUKで起こったジャズ・ダンス・ムーブメントからアシッドジャズ、クラブジャズへとDJたちは常にラテン音楽を探し続けていたので、掲載されているラテンジャズは少なくないです。『ハードバップ&モード』編や『フュージョン/クロスオーヴァー』編にも少しづつですが掲載されています。ラテンジャズとクラブジャズの関係を知りたい方はシリーズを眺めてみるといいかと。

・米国ラテン音楽ディスク・ガイド50's-80's LATIN DANCE MANIA(2008年)

50年代から80年代のアメリカで評価されたラテン音楽を集めたディスクガイド。

80年代以降のクラブ・カルチャー経由での再評価を踏まえたDJ的な視点をかなり感じるディスクガイドという印象だが、そこは「Dance」が副題に入っているあたりにも表れている。レアグルーヴも視野に入った選盤でラテンジャズやブーガルー、ファニア、サルソウル周辺も取り上げられている。80-00年代のクラブ・カルチャーの雰囲気もわかる。キップ・ハンラハン周りが省かれているあたりにも主張を感じる。絶版で入手は難しいようです。

・季刊 ジャズ批評 No.116 2003.7月号 特集 ラテン ジャズ(2003年)

ジャズ専門誌が選ぶラテン・ジャズ。

思いっきりジャズ視点です。表紙に「コテコテ」とは言っているように同誌が(アシッドジャズが人気だった頃の)1995年に出した『元祖コテコテ・デラックス―Groove,Funk&Soul 』にもブーガルーなどを中心にラテンジャズがいくつも掲載されていますが、この特集はその延長を意図しているとも言えるかも。ここでも80年代以降のUKでのクラブ・カルチャー経由の視点が入っていて、90-00年代にはラテン音楽がいかにDJに支持されていたかがわかるのも時代を表していて良いですね。ちなみにこの特集ラテンジャズに関しては、ジャズ・ミュージシャンが出していたラテン・ジャズ・アルバムをここまで集めているのは珍しく、80-90年代のNYのストレートアヘッド系のジャズ・ミュージシャンの作品を掲載しているものはこの本以外には僕は知りません。ジャズ目線という意味では貴重な特集な気がします。

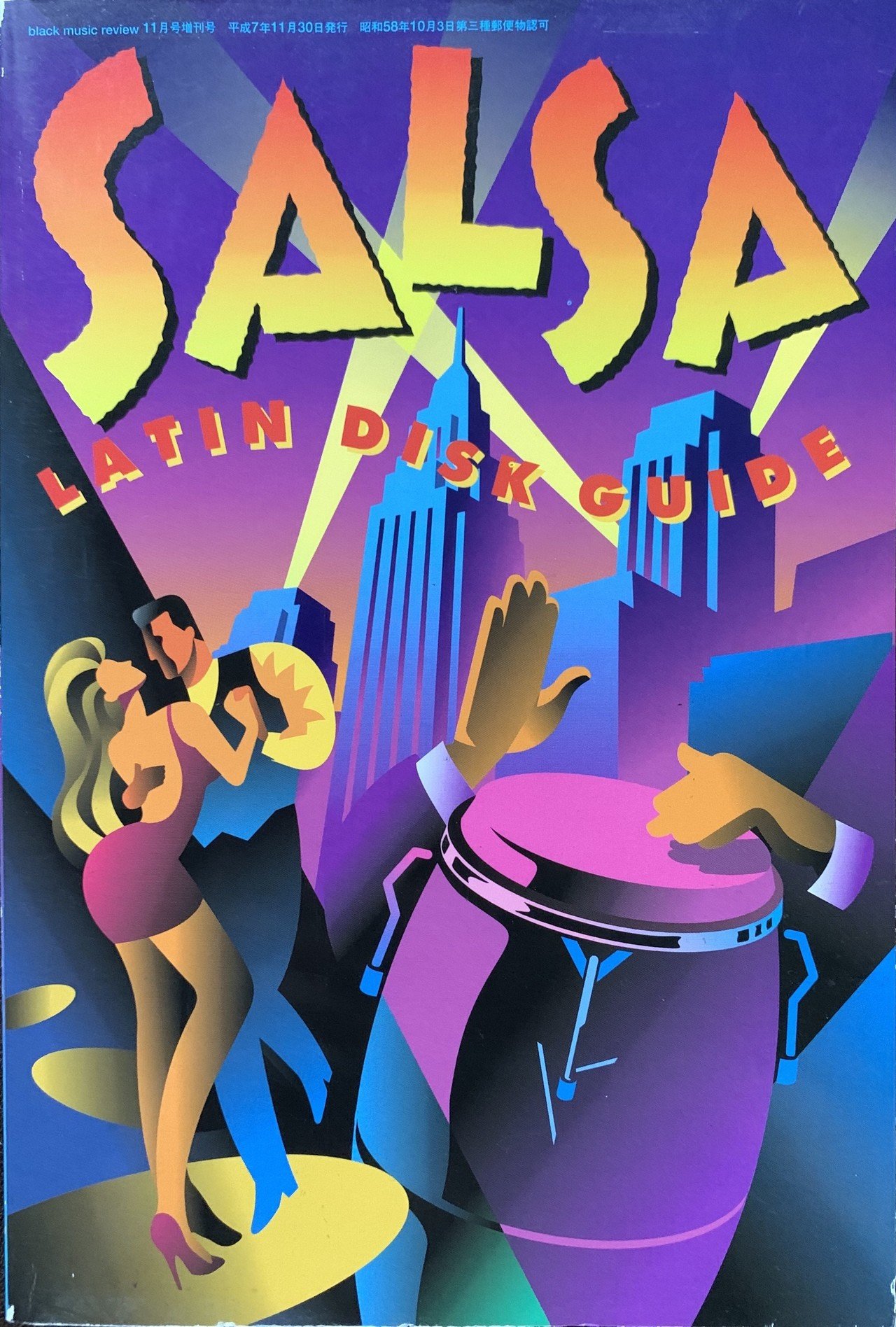

・サルサ ラテン・ディスク・ガイド(1995年)

その名の通りサルサがひたすら並んでいるディスクガイド。

その中にはラテンジャズも少し載っていて、ラテンジャズに関するコラムも数本。ハイブリッドな音楽性よりも、キューバやプエルトリコ本国の音源がずらっと並ぶのでラテン音楽マニア向けだが、ディープさゆえに他の本にはない情報もあり、宝探し的にDigしたい人にはお勧め。絶版で入手は難しいみたいです。

※記事が面白かったら投げ銭もしくはサポートをお願いします。

あなたのドネーションが次の記事を作る予算になります。

21世紀のラテンジャズ / カリビアンジャズ ガイド by Jazz The New Chapter

250円