ピラミッド構造は自分の考えや伝えたいことを整理し、その考えに論理性があるかを確認して、さらに深めるためのツール。また、何かを主張する際に、その主張の説得力を高めることができる。あるいは、相手の主張の問題点を探ることにも活用できる。ピラミッドストラクチャーともいわれている。

元マッキンゼーのバーバラ・ミント氏が体系化した。ミント氏の著作『新版・考える技術 書く技術』はコンサルティング会社社員のみならず、多くの働く人にとってバイブルとなっている。その原型となった小冊子は1973年に出版されているから、かなり長い間、支持されているのだ。

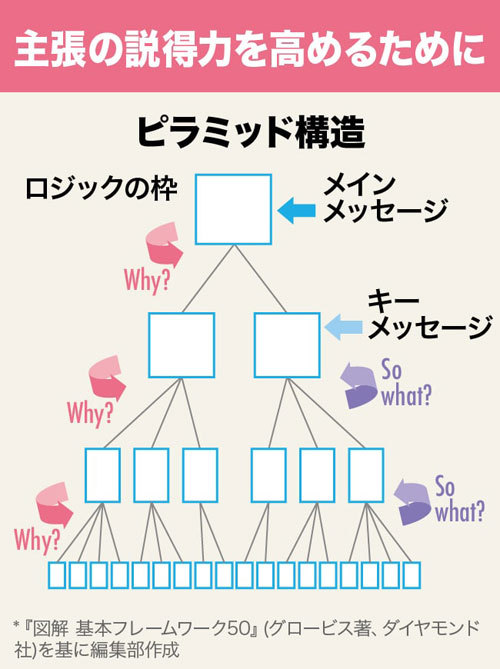

具体的には、図のように一番上には「メインメッセージ」が入る。この主張は当初は仮説であり、根拠がそろうにつれて、確固たる主張になっていく。そして、その一段下には主張を支える「キーメッセージ」の2~4つの根拠が並び、さらにそれぞれに対して、また、2~4つの根拠が並んでいく。しかし、10段も続くようなことはなく、4段程度までが多い。

次に作り方だ。まずは、メインメッセージの枠に入れるための論点である「イシュー」を明らかにする。そもそもこのイシューがずれていると、議論の時間が無駄になる。

次に下へ続くロジックの枠を作っていくが、最初に分岐した下の枠、つまりキーメッセージはイシューを支える役割だから重要だ。

枠を作っていく上では、以下のルールがある。ピラミッド構造は、上段から下段に向かって「Why?(なぜ)」に答えるという関係でつながっている。つまり、「~です。なぜなら~だからです」という関係だ。

一方で、下段から上段に向かっては「So What?(だから何)」に答えるという関係でつながっている。「~です。だから、~といえます」ということだ。

つまり、「Why?」「So What?」の質問を繰り返しながら枠を作り、完成に近づけていく。結論から根拠を集めるトップダウン式と、観察される事実から結論を導くボトムアップ方式の両方を組み合わせるのが一般的だ。

(週刊ダイヤモンド2017年8月5号「ロジカルシンキング&問題解決法」を基に再編集)