Amazon製 Server-side Swift フレームワーク smoke-framework について

ライブラリなしでメディアアプリでよく見る無限スクロールするタブの動きを実装したUIサンプルの紹介

1. はじめに

皆様お疲れ様です。Swift AdventCalendarの2日目を担当させて頂きます、fumiyasac(Fumiya Sakai)と申します。何卒よろしくお願い致します。

結構前にも何度かメディアアプリで活用することができそうな動きを実現するためのサンプル実装をご紹介してきましたが、今回はUICollectionViewとUIPageViewControllerを利用してかつUIライブラリを使わない方針で、メディアアプリっぽい無限スクロール型のタブからカテゴリーを選択する動きとを自作してみたサンプルを作成しました。以前にも先人のエンジニアの方々が取り組んでいたことをブログ記事等でも拝見していたので、丁度良い機会でしたので改めて取り組んでみることにしました。

Githubでのサンプルコード:

※ 実際に公開しているリポジトリ内のコードでは、現在位置がわかるようにダミーのサンプルデータを表示するようにしています。

サンプルの全体的な動きの動画:

※ こちらのサンプルはPullRequestやIssue等はお気軽にどうぞ!

補足資料に関して:

今回の内容につきましては、ROPPONGI.swift 第6回 望年会にて登壇の際に利用した資料を下記のリンクにて共有しておりますので、こちらも是非ご活用頂けますと幸いです。

2. 今回の参考資料とサンプル概要について

★2-1. このサンプルを実装するにあたっての参考資料:

今回のサンプル実装にあたっては下記に紹介するTIPやの記事での実装を参考に取り入れました。

1.UICollectionViewにおいて画面上に見えているセルのインデックス値を取得する:

下記は現在画面上に表示されているUICollectionViewのセルを表示するためのTIPSは下記になります。今回のサンプルではスクロールが止まったタイミングでUICollectionViewで作成したタブ部分での位置補正とUIPageViewControllerでセットしているUIViewControllerにおいて該当するカテゴリーのインデックスに該当する記事一覧を表示しているUIViewControllerを表示するために利用しています。

var visibleIndexPathList: [IndexPath] = []

for cell in categoryScrollTabCollectionView.visibleCells {

if let visibleIndexPath = categoryScrollTabCollectionView.indexPath(for: cell) {

visibleIndexPathList.append(visibleIndexPath)

print("現在画面内に見えているセルのインデックス値:", visibleIndexPath)

}

}

2.UICollectionViewLayoutを利用するための参考リンク集:

UICollectionViewLayoutをカスタマイズすることによって、さらに複雑なUIレイアウトを実現するための参考にした記事は下記になります。

- UICollectionViewLayoutを利用するにあたってのはじめの一歩

- UICollectionViewのLayoutで悩んだら

- UICollectionViewFlowLayoutでセルの大きさやセル同士の間隔などを設定する

3.UICollectionViewやUIScrollViewを利用した無限スクロールの実装例:

メディア系のアプリでよくあるような無限スクロールをするUIを作る上で、その他参考になりそうな記事及び実装サンプルはこちらになります。

- UIPageViewControllerをつかって無限スクロールできるタブUIを実装してOSSとして公開しました

- 【Swift4】UICollectionViewを使ってカルーセルを実装してみた。【セルの装飾編】

- 無限スクロールするUICollectionView実装サンプル

- 無限スクロールするUIScrollView実装サンプル

★2-2. 今回のサンプルについて:

サンプルのキャプチャ画像:

環境やバージョンについて:

- Xcode10.1

- Swift4.2

- MacOS Mojave (Ver10.14)

3. 無限スクロールするタブによるカテゴリー選択部分を実装する部分に関する解説

ここからは無限スクロール型のタブをUIColletionViewの性質を利用して実装し、UIPageViewControllerの動きと連携する部分に関する部分に関して実装する上で押さえておくと良さそうなポイントを解説していきます。

★3-1: Storyboardの構成

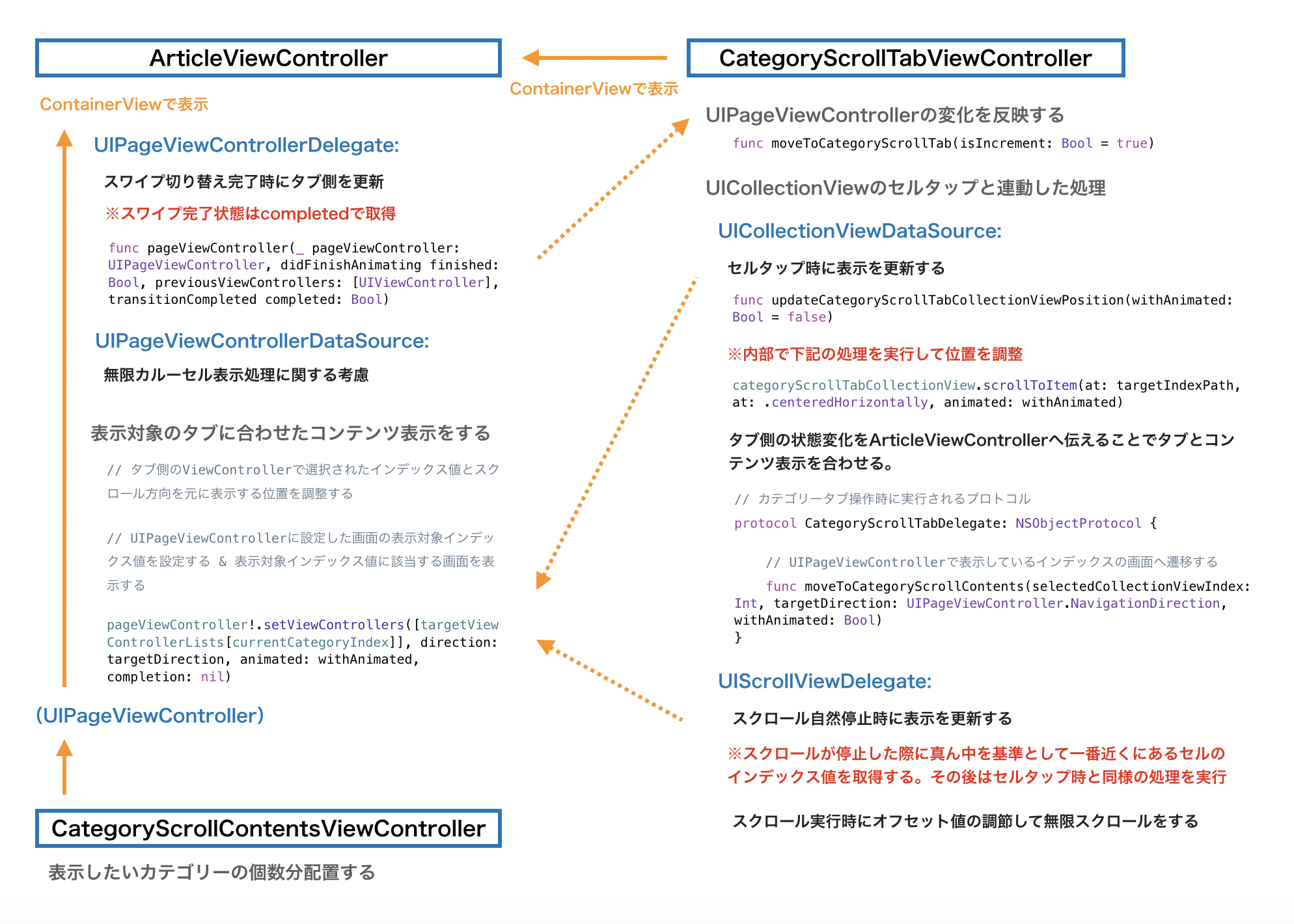

Storyboardの構成に関しては下記のような形になります。おおもとの画面となるArticleViewController.swiftの上には2つのContainerViewがあり、

- 無限スクロールするUICollectionViewを配置している

CategoryScrollTabViewController.swiftを接続しているContainerView - カテゴリー別の記事一覧を表示する

CategoryScrollContentsViewController.swiftを表示するためのUIPageViewControllerを接続しているContainerView

という形となっています。

そしてCategoryScrollTabViewController.swiftでは、UICollectionViewで表現しているタブ表示において、ユーザーが選択したカテゴリーに該当するカテゴリー別の記事一覧を表示するための処理を下記のようなProtocolを用意して橋渡しができるような形としておきます。

// カテゴリータブ操作時に実行されるプロトコル

protocol CategoryScrollTabDelegate: NSObjectProtocol {

// UIPageViewControllerで表示しているインデックスの画面へ遷移する

func moveToCategoryScrollContents(selectedCollectionViewIndex: Int, targetDirection: UIPageViewController.NavigationDirection, withAnimated: Bool)

}

そして、定義したProtocolと対応する実際の処理をArticleViewController.swiftに下記のような形で実装します。CategoryScrollTabViewController.swiftのUICollectionViewに配置しているセルが押下されたタイミングでCategoryScrollTabDelegateに定義したメソッドを実行させることで、UIPageViewControllerの位置表示を変更するような形となっています。

class ArticleViewController: UIViewController {

// カテゴリーの一覧データ

private let categoryList: [String] = ArticleMock.getArticleCategories()

// 現在表示しているViewControllerのタグ番号

private var currentCategoryIndex: Int = 0

// ページングして表示させるViewControllerを保持する配列

private var targetViewControllerLists: [UIViewController] = []

// ContainerViewにEmbedしたUIPageViewControllerのインスタンスを保持する

private var pageViewController: UIPageViewController?

・・・(省略)・・・

}

// MARK: - CategoryScrollTabDelegate

extension ArticleViewController: CategoryScrollTabDelegate {

// タブ側のViewControllerで選択されたインデックス値とスクロール方向を元に表示する位置を調整する

func moveToCategoryScrollContents(selectedCollectionViewIndex: Int, targetDirection: UIPageViewController.NavigationDirection, withAnimated: Bool) {

// UIPageViewControllerに設定した画面の表示対象インデックス値を設定する

// MEMO: タブ表示のUICollectionViewCellのインデックス値をカテゴリーの個数で割った剰余

currentCategoryIndex = selectedCollectionViewIndex % categoryList.count

// 表示対象インデックス値に該当する画面を表示する

pageViewController!.setViewControllers([targetViewControllerLists[currentCategoryIndex]], direction: targetDirection, animated: withAnimated, completion: nil)

}

}

対応するデータに対応した画面表示のための実装と、無限スクロールするタブに関連するための実装を1つのViewControllerの中に押し込めてしまうと処理が煩雑になってしまいそうだったので、全体のUI構成要素の部品別に分割して処理の接続が必要な部分についてはProtocolを経由して処理の橋渡しができるようにしている点がポイントになるかと思います。

★3-2: 無限スクロールを伴うタブ型UI実装をするために必要なポイント解説①

次に無限スクロールを伴うタブ型UIを実装するにあたって必要な実装に関するポイントについて解説していきます。

今回のサンプルでは、UICollectionViewで作成しているタブについては現在位置に表示されているものが真ん中くるような形にしたかったので、下記のような形でUICollectionViewFlowLayoutクラスを継承したクラスを作成し、layoutAttributeプロパティを調節することで 「各々のセルがスクロールから止まる際に停止位置が中央に来るような調節」 を適用させています。

そして今回のサンプルで利用している無限スクロールを伴うタブ型UIに適用した、スクロールから止まる際に停止位置が中央に来るようにするUI実装をするためのCategoryScrollTabViewFlowLayout.swiftクラスのコードは下記ような形になります。

import UIKit

final class CategoryScrollTabViewFlowLayout: UICollectionViewFlowLayout {

// 参考1: 下記のリンクで紹介されていたTIPSを元に実装しました

// https://uruly.xyz/carousel-infinite-scroll-3/

// 参考2: UICollectionViewのlayoutAttributeの変更タイミングに関する記事

// https://qiita.com/kazuhiro4949/items/03bc3d17d3826aa197c0

// 参考3: UICollectionViewFlowLayoutのサブクラスを利用したスクロールの停止位置算出に関する記事

// https://dev.classmethod.jp/smartphone/iphone/collection-view-layout-cell-snap/

// 該当のセルのオフセット値を計算するための値(スクリーンの幅 - UICollectionViewに配置しているセルの幅)

private let horizontalTargetOffsetWidth: CGFloat = UIScreen.main.bounds.width - AppConstant.CATEGORY_CELL_WIDTH

// UICollectionViewをスクロールした後の停止位置を返すためのメソッド

// MEMO: UICollectionViewのLayoutAttributeを調整して、中央に表示されるように調整している

override func targetContentOffset(forProposedContentOffset proposedContentOffset: CGPoint, withScrollingVelocity velocity: CGPoint) -> CGPoint {

// 配置されているUICollectionViewを取得する

guard let conllectionView = self.collectionView else {

assertionFailure("UICollectionViewが配置されていません。")

return CGPoint.zero

}

// UICollectionViewのオフセット値を元に該当のセルの情報を取得する

var offsetAdjustment: CGFloat = CGFloat(MAXFLOAT)

let horizontalOffest: CGFloat = proposedContentOffset.x + horizontalTargetOffsetWidth / 2

let targetRect = CGRect(

x: proposedContentOffset.x,

y: 0,

width: conllectionView.bounds.size.width,

height: conllectionView.bounds.size.height

)

// 配置されているUICollectionViewのlayoutAttributesを元にして停止させたい位置を算出する

guard let layoutAttributes = super.layoutAttributesForElements(in: targetRect) else {

assertionFailure("配置したUICollectionViewにおいて該当セルにおけるlayoutAttributesを取得できません。")

return CGPoint.zero

}

for layoutAttribute in layoutAttributes {

let itemOffset = layoutAttribute.frame.origin.x

if abs(itemOffset - horizontalOffest) < abs(offsetAdjustment) {

offsetAdjustment = itemOffset - horizontalOffest

}

}

return CGPoint(

x: proposedContentOffset.x + offsetAdjustment,

y: proposedContentOffset.y

)

}

}

今回の実装ではUICollectionViewの位置を中央に寄せる処理だけのシンプルなものになりますが、UICollectionViewLayoutやUICollectionViewFlowLayoutを継承したクラスを活用することによって、UICollectionViewのレイアウトをカスタマイズすることによって、より多彩な表現を実現することができるので工夫次第では様々な動きを実現できます。

★3-3: 無限スクロールを伴うタブ型UI実装をするために必要なポイント解説②

そして無限スクロールを伴うタブ型UIを実装するにあたって、重要な部分となる 「UICollectionViewCellの配置個数やインデックス値と連動したUIScrollViewDelegateとの処理」 について紹介できればと思います。

下図のような形で実際のカテゴリーの数の4倍した個数のセルを配置しておき、UICollectionViewCellの選択されているインデックスの初期値は実際のカテゴリー数の2倍の数に相当するような形にしておきます。スクロールした際に発動するUIScrollViewDelegateのfunc scrollViewDidScroll(_ scrollView: UIScrollView)を利用してスクロールをした際に指定したX軸方向のオフセット値のしきい値を超えた場合には位置を調節し、その際に見えているUICollectionViewCellのインデックス値が指定した範囲内に収まるような形にしています。

そして今回のサンプルで利用している無限スクロールを伴うタブ型UIを実現するための、無限スクロールを実行するためにUIScrollViewDelegateを利用した処理及びUICollectionViewに配置したセルのインデックス値を調整とするための処理をまとめたコードは下記のような形になります。

スクロールが停止した際に加えて、UICollectionViewに配置しているセルがタップされた場合やArticleViewController.swiftに配置したUIPageViewControllerを操作した際には、scrollToItem(at indexPath: IndexPath, at scrollPosition: UICollectionView.ScrollPosition, animated: Bool)メソッドが実行されて現在位置が変更されるので、その際にも該当のインデックス値がしきい値を超えないようにする配慮が必要になる点に注意してください。

class CategoryScrollTabViewController: UIViewController {

// CategoryScrollTabDelegateプロトコル

weak var delegate: CategoryScrollTabDelegate?

// カテゴリーの一覧データ

private let categoryList: [String] = ArticleMock.getArticleCategories()

// ボタン押下時の軽微な振動を追加する

private let buttonFeedbackGenerator: UIImpactFeedbackGenerator = {

let generator: UIImpactFeedbackGenerator = UIImpactFeedbackGenerator(style: .light)

generator.prepare()

return generator

}()

// MEMO: UICollectionViewの一番最初のセル表示位置に関する設定

// 参考: https://www.101010.fun/entry/swift-once-exec

private lazy var setInitialCategoryScrollTabPosition: (() -> ())? = {

// 押下した場所のインデックス値を持っておくために、実際のタブ個数の2倍の値を設定する

currentSelectIndex = self.categoryList.count * 2

//print("初期表示時の中央インデックス値:", currentSelectIndex)

// 変数(currentSelectIndex)を基準にして位置情報を更新する

updateCategoryScrollTabCollectionViewPosition(withAnimated: false)

return nil

}()

// 配置したセル幅の合計値

private var allTabViewTotalWidth: CGFloat = 0.0

// 現在選択中のインデックス値を格納する変数(このクラスに配置しているUICollectionViewのIndex番号)

private var currentSelectIndex = 0

@IBOutlet weak private var selectedCatogoryUnderlineWidth: NSLayoutConstraint!

@IBOutlet weak private var categoryScrollTabCollectionView: UICollectionView!

// MARK: - Computed Properties

// MEMO:

// ここでは無限スクロールができるように予め、(実際の個数 × 4)のセルを配置している

// またscrollViewDidScroll内の処理で所定の位置で調整をかけるので実際のUICollectionViewCellのインデックス値の範囲は下記のようになる

// Ex. タブを6個設定する場合 → 6 ... 19が取り得る範囲となる

// 表示するカテゴリーの個数を元にしたインデックスの最大値

// 例. カテゴリーが6個の場合は5となる

private var targetContentsMaxIndex: Int {

return categoryList.count - 1

}

// 実際に配置したUICollectionViewCellが取り得るインデックスの最大値

// 例. カテゴリーが6個の場合は19となる

private var targetCollectionViewCellMaxIndex: Int {

return categoryList.count * 4 - targetContentsMaxIndex

}

// 実際に配置したUICollectionViewCellが取り得るインデックスの最小値

// 例. カテゴリーが6個の場合は6となる

private var targetCollectionViewCellMinIndex: Int {

return categoryList.count

}

// MARK: - Override

override func viewDidLoad() {

super.viewDidLoad()

setupCategoryScrollTabCollectionView()

}

override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {

super.viewDidAppear(animated)

// MEMO: この部分は一番最初に起動した時だけ発火するようにする

setInitialCategoryScrollTabPosition?()

}

// MARK: - Function

// 親(ArticleViewController)のUIPageViewControllerのスクロール方向を元にUICollectionViewの位置を設定する

// MEMO: このメソッドはUIPageViewControllerを配置している親(ArticleViewController)から実行される

func moveToCategoryScrollTab(isIncrement: Bool = true) {

// UIPageViewControllerのスワイプ方向を元に、更新するインデックスの値を設定する

var targetIndex = isIncrement ? currentSelectIndex + 1 : currentSelectIndex - 1

// 取りうるべきインデックスの値が閾値(targetCollectionViewCellMaxIndex)を超えた場合は補正をする

if targetIndex > targetCollectionViewCellMaxIndex {

targetIndex = targetCollectionViewCellMaxIndex - targetContentsMaxIndex

currentSelectIndex = targetCollectionViewCellMaxIndex

}

// 取りうるべきインデックスの値が閾値(targetCollectionViewCellMinIndex)を下回った場合は補正をする

if targetIndex < targetCollectionViewCellMinIndex {

targetIndex = targetCollectionViewCellMinIndex + targetContentsMaxIndex

currentSelectIndex = targetCollectionViewCellMinIndex

}

// 押下した場所のインデックス値を持っておく

currentSelectIndex = targetIndex

//print("コンテンツ表示側のインデックスを元にした現在のインデックス値:", currentSelectIndex)

// 変数(currentSelectIndex)を基準にして位置情報を更新する

updateCategoryScrollTabCollectionViewPosition(withAnimated: true)

// 「コツッ」とした感じの端末フィードバックを発火する

buttonFeedbackGenerator.impactOccurred()

}

// MARK: - Private Function

// UICollectionViewに関する設定

private func setupCategoryScrollTabCollectionView() {

categoryScrollTabCollectionView.delegate = self

categoryScrollTabCollectionView.dataSource = self

categoryScrollTabCollectionView.registerCustomCell(CategoryScrollTabViewCell.self)

categoryScrollTabCollectionView.showsHorizontalScrollIndicator = false

// MEMO: タブ内のスクロール移動を許可する場合はtrueにし、許可しない場合はfalseとする

categoryScrollTabCollectionView.isScrollEnabled = true

}

// 選択もしくはスクロールが止まるであろう位置にあるセルのインデックス値を元にUICollectionViewの位置を更新する

private func updateCategoryScrollTabCollectionViewPosition(withAnimated: Bool = false) {

// インデックス値に相当するタブを真ん中に表示させる

let targetIndexPath = IndexPath(row: currentSelectIndex, section: 0)

categoryScrollTabCollectionView.scrollToItem(at: targetIndexPath, at: .centeredHorizontally, animated: withAnimated)

// UICollectionViewの下線の長さを設定する

let categoryListIndex = currentSelectIndex % categoryList.count

setUnderlineWidthFrom(categoryTitle: categoryList[categoryListIndex])

// 現在選択されている位置に色を付けるためにCollectionViewをリロードする

categoryScrollTabCollectionView.reloadData()

}

// スクロールするタブの下にある下線の幅を文字の長さに合わせて設定する

private func setUnderlineWidthFrom(categoryTitle: String) {

// 下線用のViewに付与したAutoLayoutの幅に関する制約値を更新する

let targetWidth = CategoryScrollTabViewCell.calculateCategoryUnderBarWidthBy(title: categoryTitle)

selectedCatogoryUnderlineWidth.constant = targetWidth

UIView.animate(withDuration: 0.36, animations: {

self.view.layoutIfNeeded()

})

}

// UIPageViewControllerを動かす方向を受け取ったインデックス値(indexPath.row)と現在のインデックス値(currentSelectIndex)を元に算出する

// MEMO: 親(ArticleViewController)のUIPageViewCotrollerの更新はCategoryScrollTabDelegateのメソッドを経由して実行する

private func getCategoryScrollContentsDirection(selectedIndex: Int) -> UIPageViewController.NavigationDirection {

// 下記の条件を満たす場合は例外的に進む方向とする

// 1. 引数で渡されたインデックス値:

// - selectedIndex が (targetCollectionViewCellMaxIndex - targetContentsMaxIndex) と等しい

// 2. 現在のインデックス値:

// - currentSelectIndex が targetCollectionViewCellMaxIndex と等しい

if selectedIndex == targetCollectionViewCellMaxIndex - targetContentsMaxIndex && currentSelectIndex == targetCollectionViewCellMaxIndex {

return UIPageViewController.NavigationDirection.forward

}

// 下記の条件を満たす場合は例外的に戻す方向とする

// 1. 引数で渡されたインデックス値:

// - selectedIndex が (targetCollectionViewCellMinIndex + targetContentsMaxIndex) と等しい

// 2. 現在のインデックス値:

// - currentSelectIndex が targetCollectionViewCellMinIndex と等しい

if selectedIndex == targetCollectionViewCellMinIndex + targetContentsMaxIndex && currentSelectIndex == targetCollectionViewCellMinIndex {

return UIPageViewController.NavigationDirection.reverse

}

// (現在のインデックス値 - 引数で渡されたインデックス値)を元に方向を算出する

if currentSelectIndex - selectedIndex > 0 {

return UIPageViewController.NavigationDirection.reverse

} else {

return UIPageViewController.NavigationDirection.forward

}

}

}

// MARK: - UICollectionViewDelegate

extension CategoryScrollTabViewController: UICollectionViewDelegate {}

// MARK: - UICollectionViewDataSource

extension CategoryScrollTabViewController: UICollectionViewDataSource {

// 配置するセルの個数を設定する

func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, numberOfItemsInSection section: Int) -> Int {

// MEMO: 無限スクロールの対象とする場合はタブ表示要素の4倍余分に要素を表示する

return categoryList.count * 4

}

// 配置するセルの表示内容を設定する

func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, cellForItemAt indexPath: IndexPath) -> UICollectionViewCell {

let cell = collectionView.dequeueReusableCustomCell(with: CategoryScrollTabViewCell.self, indexPath: indexPath)

let targetIndex = indexPath.row % categoryList.count

let isSelectedTab = (indexPath.row % categoryList.count == currentSelectIndex % categoryList.count)

cell.setCategory(name: categoryList[targetIndex], isSelected: isSelectedTab)

return cell

}

// セル押下時の処理内容を記載する

func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, didSelectItemAt indexPath: IndexPath) {

// UIPageViewControllerを動かす方向を選択したインデックス値(indexPath.row)と現在のインデックス値(currentSelectIndex)を元に算出する

let targetDirection = getCategoryScrollContentsDirection(selectedIndex: indexPath.row)

// 押下した場所のインデックス値を現在のインデックス値を格納している変数(currentSelectIndex)にセットする

currentSelectIndex = indexPath.row

//print("タブ押下時の中央インデックス値:", currentSelectIndex)

// 変数(currentSelectIndex)を基準にして位置情報を更新する

updateCategoryScrollTabCollectionViewPosition(withAnimated: true)

// 算出した現在のインデックス値・動かす方向の値を元に、UIPageViewControllerで表示しているインデックスの画面へ遷移する

self.delegate?.moveToCategoryScrollContents(

selectedCollectionViewIndex: currentSelectIndex,

targetDirection: targetDirection,

withAnimated: true

)

// 「コツッ」とした感じの端末フィードバックを発火する

buttonFeedbackGenerator.impactOccurred()

}

}

// MARK: - UICollectionViewDelegateFlowLayout

extension CategoryScrollTabViewController: UICollectionViewDelegateFlowLayout {

// タブ用のセルにおける矩形サイズを設定する

func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, layout collectionViewLayout: UICollectionViewLayout, sizeForItemAt indexPath: IndexPath) -> CGSize {

return CategoryScrollTabViewCell.cellSize

}

}

// MARK: - UIScrollViewDelegate

extension CategoryScrollTabViewController: UIScrollViewDelegate {

// 配置したUICollectionViewをスクロールしている際に実行される処理

func scrollViewDidScroll(_ scrollView: UIScrollView) {

// 表示したいセル要素のWidthを計算する

// MEMO: 実際の幅の値が欲しいのでUIScrollView内の幅を1/4したものになる

if allTabViewTotalWidth == 0.0 {

allTabViewTotalWidth = floor(scrollView.contentSize.width / 4.0)

}

// スクロールした位置が閾値を超えたら中央に戻す

if (scrollView.contentOffset.x <= allTabViewTotalWidth) || (scrollView.contentOffset.x > allTabViewTotalWidth * 3.0) {

scrollView.contentOffset.x = allTabViewTotalWidth * 2.0

}

}

// 配置したUICollectionViewをスクロールが止まった際に実行される処理

func scrollViewDidEndDecelerating(_ scrollView: UIScrollView) {

// スクロールが停止した際に見えているセルのインデックス値を格納して、真ん中にあるものを取得する

// 参考: https://stackoverflow.com/questions/18649920/uicollectionview-current-visible-cell-index

var visibleIndexPathList: [IndexPath] = []

for cell in categoryScrollTabCollectionView.visibleCells {

if let visibleIndexPath = categoryScrollTabCollectionView.indexPath(for: cell) {

visibleIndexPathList.append(visibleIndexPath)

//print("現在画面内に見えているセルのインデックス値:", visibleIndexPath)

}

}

let targetIndexPath = visibleIndexPathList[1]

// ※この部分は厳密には不要ではあるがdelegeteで引き渡す必要があるので設定している

let targetDirection = getCategoryScrollContentsDirection(selectedIndex: targetIndexPath.row)

// 押下した場所のインデックス値を現在のインデックス値を格納している変数(currentSelectIndex)にセットする

currentSelectIndex = targetIndexPath.row

//print("スクロールが慣性で停止した時の中央インデックス値:", currentSelectIndex)

// 変数(currentSelectIndex)を基準にして位置情報を更新する

updateCategoryScrollTabCollectionViewPosition(withAnimated: true)

// 算出した現在のインデックス値・動かす方向の値を元に、UIPageViewControllerで表示しているインデックスの画面へ遷移する

self.delegate?.moveToCategoryScrollContents(

selectedCollectionViewIndex: currentSelectIndex,

targetDirection: targetDirection,

withAnimated: false

)

// 「コツッ」とした感じの端末フィードバックを発火する

buttonFeedbackGenerator.impactOccurred()

}

}

タブの動きを表現するためのCategoryScrollTabViewController.swiftに関しては後述するUIPageViewControllerDelegate及びUIPageViewControllerDataSourceと連動する必要があるので全体的なコードは多くなってしまいますが、全体のコードの中でも特に内部で利用しているUICollectionViewCellのインデックス値・配置位置等に関する調整に関する実装ポイントを下記にまとめました。

(実装ポイント1)インデックス値を調整するための実装:

(実装ポイント2)配置したUICollectionViewのoffset値を調整するための実装:

(実装ポイント3)UICollectionViewCellのインデックス値の変更の前後状態を元にUIPageViewControllerの動き方を決定するための実装:

(実装ポイント4)配置したUICollectionViewのスクロールが停止した際の表示位置を調整するための実装:

★3-4: メイン部分に配置したUIPageViewControllerと連携するために必要な実装

最後に記事一覧表示をするためのUIPageViewControllerを配置しているArticleViewController.swiftに関する部分をまとめておこうと思います。基本的にはカテゴリーに紐づくデータを表示するための画面(CategoryScrollContentsViewController.swift)のインスタンスの一覧をまずはスワイプで無限スクロールできるような状態にしておき、ページが動いたタイミング(この場合はスワイプアニメーションに該当)に発動する処理func pageViewController(_ pageViewController: UIPageViewController, didFinishAnimating finished: Bool, previousViewControllers: [UIViewController], transitionCompleted completed: Bool)でにおいて完了したタイミングで、前述した無限スクロールするタブUIの位置変更を実行するupdateCategoryScrollTabPosition(isIncrement: true)を実行するような形にしています。

これらの点を元に処理をまとめたコードは下記のような形になります。

class ArticleViewController: UIViewController {

// カテゴリーの一覧データ

private let categoryList: [String] = ArticleMock.getArticleCategories()

// 現在表示しているViewControllerのタグ番号

private var currentCategoryIndex: Int = 0

// ページングして表示させるViewControllerを保持する配列

private var targetViewControllerLists: [UIViewController] = []

// ContainerViewにEmbedしたUIPageViewControllerのインスタンスを保持する

private var pageViewController: UIPageViewController?

// MARK: - Override

override func viewDidLoad() {

super.viewDidLoad()

// MEMO: InterfaceBuilderでNavigationBarの背景色を#ff6060 / Trunslucentをfalseとする

setupNavigationBarTitle("サンプル記事一覧")

removeBackButtonText()

setupPageViewController()

}

// Segueに設定したIdentifierから接続されたViewControllerを取得する

override func prepare(for segue: UIStoryboardSegue, sender: Any?) {

switch segue.identifier {

// ContainerViewで接続されたViewController側に定義したプロトコルを適用する

case "CategoryScrollTabViewContainer":

let vc = segue.destination as! CategoryScrollTabViewController

vc.delegate = self

default:

break

}

}

// MARK: - Private Function

private func setupPageViewController() {

// UIPageViewControllerで表示させるViewControllerの一覧を配列へ格納する

let _ = categoryList.enumerated().map{ (index, categoryName) in

let sb = UIStoryboard(name: "Article", bundle: nil)

let vc = sb.instantiateViewController(withIdentifier: "CategoryScrollContents") as! CategoryScrollContentsViewController

vc.view.tag = index

vc.setDescription(text: categoryName)

vc.setArticlesByCategoryId(articles: ArticleMock.getArticlesBy(categoryId: index))

targetViewControllerLists.append(vc)

}

// ContainerViewにEmbedしたUIPageViewControllerを取得する

for childVC in children {

if let targetVC = childVC as? UIPageViewController {

pageViewController = targetVC

}

}

// UIPageViewControllerDelegate & UIPageViewControllerDataSourceの宣言

pageViewController!.delegate = self

pageViewController!.dataSource = self

// 最初に表示する画面として配列の先頭のViewControllerを設定する

pageViewController!.setViewControllers([targetViewControllerLists[0]], direction: .forward, animated: false, completion: nil)

}

// 配置されているタブ表示のUICollectionViewの位置を更新する

// MEMO: ContainerViewで配置しているViewControllerの親子関係を利用する

private func updateCategoryScrollTabPosition(isIncrement: Bool) {

for childVC in children {

if let targetVC = childVC as? CategoryScrollTabViewController {

targetVC.moveToCategoryScrollTab(isIncrement: isIncrement)

}

}

}

}

// MARK: - UIPageViewControllerDelegate

extension ArticleViewController: UIPageViewControllerDelegate {

// ページが動いたタイミング(この場合はスワイプアニメーションに該当)に発動する処理を記載するメソッド

// (実装例)http://c-geru.com/as_blind_side/2014/09/uipageviewcontroller.html

// (実装例に関する解説)http://chaoruko-tech.hatenablog.com/entry/2014/05/15/103811

// (公式ドキュメント)https://developer.apple.com/reference/uikit/uipageviewcontrollerdelegate

func pageViewController(_ pageViewController: UIPageViewController, didFinishAnimating finished: Bool, previousViewControllers: [UIViewController], transitionCompleted completed: Bool) {

// スワイプアニメーションが完了していない時には処理をさせなくする

if !completed { return }

// ここから先はUIPageViewControllerのスワイプアニメーション完了時に発動する

if let targetViewControllers = pageViewController.viewControllers {

if let targetViewController = targetViewControllers.last {

// Case1: UIPageViewControllerで表示する画面のインデックス値が左スワイプで 0 → 最大インデックス値

if targetViewController.view.tag - currentCategoryIndex == -categoryList.count + 1 {

updateCategoryScrollTabPosition(isIncrement: true)

// Case2: UIPageViewControllerで表示する画面のインデックス値が右スワイプで 最大インデックス値 → 0

} else if targetViewController.view.tag - currentCategoryIndex == categoryList.count - 1 {

updateCategoryScrollTabPosition(isIncrement: false)

// Case3: UIPageViewControllerで表示する画面のインデックス値が +1

} else if targetViewController.view.tag - currentCategoryIndex > 0 {

updateCategoryScrollTabPosition(isIncrement: true)

// Case4: UIPageViewControllerで表示する画面のインデックス値が -1

} else if targetViewController.view.tag - currentCategoryIndex < 0 {

updateCategoryScrollTabPosition(isIncrement: false)

}

// 受け取ったインデックス値を元にコンテンツ表示を更新する

currentCategoryIndex = targetViewController.view.tag

}

}

}

}

// MARK: - UIPageViewControllerDataSource

extension ArticleViewController: UIPageViewControllerDataSource {

// 逆方向にページ送りした時に呼ばれるメソッド

func pageViewController(_ pageViewController: UIPageViewController, viewControllerBefore viewController: UIViewController) -> UIViewController? {

// インデックスを取得する

guard let index = targetViewControllerLists.index(of: viewController) else {

return nil

}

// インデックスの値に応じてコンテンツを動かす

if index <= 0 {

return targetViewControllerLists.last

} else {

return targetViewControllerLists[index - 1]

}

}

// 順方向にページ送りした時に呼ばれるメソッド

func pageViewController(_ pageViewController: UIPageViewController, viewControllerAfter viewController: UIViewController) -> UIViewController? {

// インデックスを取得する

guard let index = targetViewControllerLists.index(of: viewController) else {

return nil

}

// インデックスの値に応じてコンテンツを動かす

if index >= targetViewControllerLists.count - 1 {

return targetViewControllerLists.first

} else {

return targetViewControllerLists[index + 1]

}

}

}

// MARK: - CategoryScrollTabDelegate

extension ArticleViewController: CategoryScrollTabDelegate {

// タブ側のViewControllerで選択されたインデックス値とスクロール方向を元に表示する位置を調整する

func moveToCategoryScrollContents(selectedCollectionViewIndex: Int, targetDirection: UIPageViewController.NavigationDirection, withAnimated: Bool) {

// UIPageViewControllerに設定した画面の表示対象インデックス値を設定する

// MEMO: タブ表示のUICollectionViewCellのインデックス値をカテゴリーの個数で割った剰余

currentCategoryIndex = selectedCollectionViewIndex % categoryList.count

// 表示対象インデックス値に該当する画面を表示する

pageViewController!.setViewControllers([targetViewControllerLists[currentCategoryIndex]], direction: targetDirection, animated: withAnimated, completion: nil)

}

}

タブ型のUICollectionViewを実装しているCategoryScrollTabViewController.swiftとコンテンツを表示するためのUIPageViewControllerがあるArticleViewController.swiftにおけるお互いの関係性と処理のキーポイントとなりそうな部分についてまとめたものが下図になります。

該当箇所の全体的なポイントをまとめた概略図:

4. その他今回の実装の中で取り入れた細かなTIPSに関する解説

このような形のUI実装については昨今のアプリにおいてはよく見かける形のものかと思いますが、より細かな部分を見ていくと様々な工夫やデザインが施されているものも数多くあります。今回はスクロールが停止したことをよりユーザーが検知しやすくなるような小さな工夫を加えてみましたので、その実装部分における簡単な解説になります。

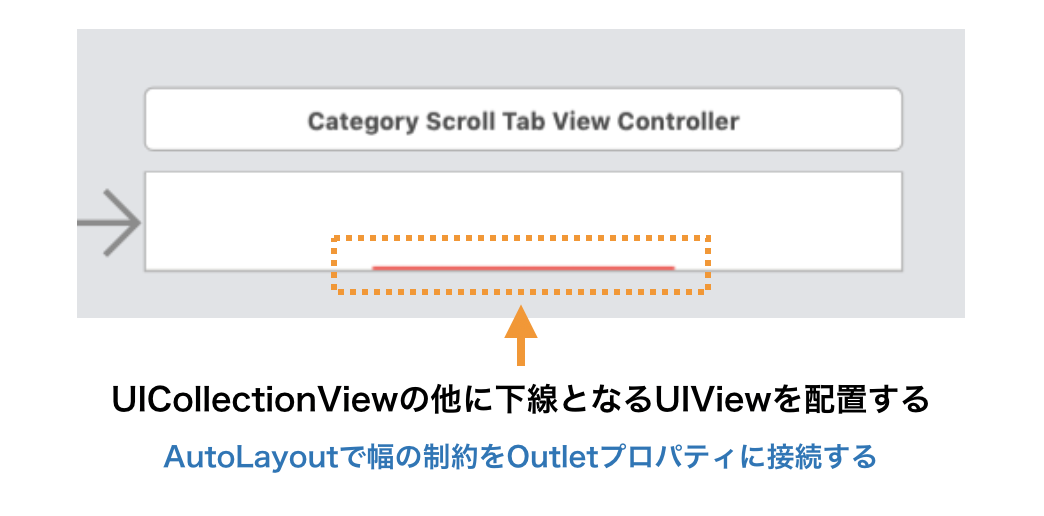

★4-1: スクロール停止時に現在位置を示す下線部分が表示文字と同じ長さになるアニメーションを加える

無限スクロールするタブ型UI部分にはUICollectionViewの他にも、現在選択されているセルの文字の長さに応じて下線部分の長さが変化するようなアニメーションを加えています。まずは下図のような形でInterfaceBuilderに下線となるUIViewを配置した後にAutoLayoutの幅の制約をOutlet接続をしておきます。

次に下記のような形のコードで引数で渡された文字列とフォントから配置するラベルの幅を取得できるようにしておきます。

final class CategoryScrollTabViewCell: UICollectionViewCell {

・・・(省略)・・・

// MARK: - Class Function

// カテゴリー表示用の下線の幅を算出する

class func calculateCategoryUnderBarWidthBy(title: String) -> CGFloat {

// テキストの属性を設定する

var categoryTitleAttributes = [NSAttributedString.Key : Any]()

categoryTitleAttributes[NSAttributedString.Key.font] = UIFont(

name: AppConstant.CATEGORY_FONT_NAME,

size: AppConstant.CATEGORY_FONT_SIZE

)

// 引数で渡された文字列とフォントから配置するラベルの幅を取得する

let categoryTitleLabelSize = CGSize(

width: .greatestFiniteMagnitude,

height: AppConstant.CATEGORY_FONT_HEIGHT

)

let categoryTitleLabelRect = title.boundingRect(

with: categoryTitleLabelSize,

options: .usesLineFragmentOrigin,

attributes: categoryTitleAttributes,

context: nil)

return ceil(categoryTitleLabelRect.width)

}

・・・(省略)・・・

}

そして前述のラベルの幅を取得する処理とアニメーション処理を組み合わせた下記のようなメソッドを然るべきタイミングで実行するようにしています。

// selectedCatogoryUnderlineWidth: 下線表示となるUIViewに付与している幅の制約

// スクロールするタブの下にある下線の幅を文字の長さに合わせて設定する

private func setUnderlineWidthFrom(categoryTitle: String) {

// 下線用のViewに付与したAutoLayoutの幅に関する制約値を更新する

let targetWidth = CategoryScrollTabViewCell.calculateCategoryUnderBarWidthBy(title: categoryTitle)

selectedCatogoryUnderlineWidth.constant = targetWidth

UIView.animate(withDuration: 0.36, animations: {

self.view.layoutIfNeeded()

})

}

実行するタイミング:

- UIPageViewControllerのスワイプ移動が完了したタイミング

- 無限スクロールするタブ型UIのスクロールが停止したタイミング

- 無限スクロールするタブ型UIのセルをタップしたタイミング

※ 具体的な処理部分についてはCategoryScrollTabViewController.swiftの処理をご参考下さい。

★4-2: スクロール停止時に止まった事をユーザーに伝える「コツッ」となる端末フィードバックを加える

ユーザーによる移動処理が完了したことを視覚と合わせて、端末が微妙に震える(Haptic Feedback)の処理を触覚でも伝えるようにするために下記のようなコードを然るべきタイミングで実行するようにしています。

// ボタン押下時の軽微な振動を追加する

private let buttonFeedbackGenerator: UIImpactFeedbackGenerator = {

let generator: UIImpactFeedbackGenerator = UIImpactFeedbackGenerator(style: .light)

generator.prepare()

return generator

}()

// impactOccurred()メソッドを実行することで「コツッ」とした感じの端末フィードバックを発火する

buttonFeedbackGenerator.impactOccurred()

実行するタイミング:

- UIPageViewControllerのスワイプ移動が完了したタイミング

- 無限スクロールするタブ型UIのスクロールが停止したタイミング

- 無限スクロールするタブ型UIのセルをタップしたタイミング

※ 具体的な処理部分についてはCategoryScrollTabViewController.swiftの処理をご参考下さい。

参考:

5. あとがき

今回のトピックに関しては特に目新しいものではないかもしれませんが、改めて自分でも実装してみる事で、実装を実現するために必要な技術や知識はもとよりカスタマイズする上での勘所を自分の中でも掴むことができたのは、とても良い体験になったと思います。また今回の実装については参考資料で書かれている記事における実装と異なる部分がありますが、実装方法については決して1通りとは限らないと思いますので今回の実装以外でより効率的または汎用性のある実装があるよ!という方はご教授頂けますと幸いに思いますm(_ _)m

見た目にも目を惹くようなワンポイントを含めたアニメーションやインタラクションを伴うUI実装の部分は、しばしば求められるものではないかもしれないが、実装の手段や道筋を知っておけば「アプリUIをさらにより良いものにする」ためのヒントやアイデアとして取り入れる事ができますし、同様の機能であっても差が生まれる部分にもなり得る場所だと思うので、同じトピックであっても探求は忘れないでいきたい所存です。

SwiftのGenericsとProtocolの実装

SwiftのGenericsとProtocolの実装について簡潔に解説する。

Apple Swift version 4.2.1 (swiftlang-1000.11.42 clang-1000.11.45.1)

Target: x86_64-apple-darwin18.2.0

ジェネリックな型の実行時表現

下記のtake関数のX型のように、ジェネリックな型があるとする。

func take<X>(_ x: X) { ... }

Swiftは静的な型システムを持っているが、ジェネリクスにおいてはどのような型が渡されても動作できなければならないので、コンパイラは型について抽象化されたコードを生成する。この抽象化はコンパイルステージにおいてLLVM-IRを生成する段階で実現されるため、LLVM-IRを観察する事で確認できる。

ジェネリクスを実現する生成コードの観察

上記のtake関数であれば、下記のようなLLVM-IR関数が生成される。

define hidden swiftcc void @"$S1a4takeyyxlF"(

%swift.opaque* noalias nocapture,

%swift.type* %X) #0

X型の引数xは、%swift.opaque*という型になっている。これはopaque pointerと言って、要するに参照先の型が不明なポインタの事である。加えて、%swift.type*型の引数%Xが渡されている。%swift.typeはMetatypeという型を現す型の事だ。この関数が使用されるときには、引数はどんな型であってもそのポインタに変換される。そして、コンパイル時に解決された型パラメータの型のMetatypeが渡される。

Metatypeの説明

MetatypeはSwift言語においても直接取り扱う事ができるオブジェクトで、下記のように型名やtype(of:)関数によって取得できる。

let intType: Int.Type = Int.self

let a: Int = 1

let aType: Any.Type = type(of: a)

また、staticメソッドなどはMetatypeに対するメソッドとして扱われている。

print(Int.bitWidth) // 64

シグネチャと生成コードの対応

ジェネリックな型を持つ引数がopaque pointerにコンパイルされることと、ジェネリックな型についてのMetatypeが渡されることは独立している。例えば、ジェネリックパラメータの数は変わらないまま、同じジェネリック型を持つ引数が増えた場合、opaque pointerは引数の数だけ渡されるが、Metatypeの数は変化しない。以下に例を示す。

func take<X>(_ x1: X, _ x2: X)

define hidden swiftcc void @"$S1a4takeyyx_xtlF"(

%swift.opaque* noalias nocapture,

%swift.opaque* noalias nocapture,

%swift.type* %X) #0

また、引数の表現を生成する処理と、ジェネリックシグネチャについての引数を追加する処理は独立している。例えば、ジェネリックではない引数が追加された場合、その引数を生成した後、ジェネリックパラメータについてのMetatypeの引数が末尾に生成される。以下に例を示す。

func take<X>(_ x1: X, _ x2: Int)

define hidden swiftcc void @"$S1a4takeyyx_SitlF"(

%swift.opaque* noalias nocapture,

i64,

%swift.type* %X) #0

ジェネリックな型に対する操作

ジェネリックな型の値に対しては、それの実行時の真の型に関わらず、コピーや破棄を行う事ができる。下記のコードでは、xをaにコピーする処理や、関数脱出時にaを破棄する処理が行われる。

func take<X>(_ x: X) {

let a = x

}

このような、ジェネリックな型に対する処理は、真の型によってするべき処理が異なる。参照型の場合は、参照先のオブジェクトの参照カウンタを操作せねばならない。値型の場合は、そのサイズが型により異なるし、保持しているプロパティに対しても処理をしなければならない。例えば、値型がプロパティとして参照型を持っている場合、その値型がコピーされるときには、その参照型の参照先のオブジェクトの参照カウンタを増加させねばならない。

Value Witness Table

こうした処理内容は型によって異なるため、その処理を行う関数がMetatypeから取り出せるようになっている。具体的には、そうした操作をまとめたValue Witness Tableというテーブルがあり、Metatypeからその型を操作するためのValue Witness Tableが取り出せるようになっている。

プロトコルの実行時表現

Swiftではある型の特性を宣言するための言語機能としてprotocolがある。基本的な用途として、メソッドを所持している事を現す事ができる。以下に例を示す。

protocol P {

func proc1()

func proc2()

}

これをジェネリクスと合わせて使う事により、ジェネリックな型に対して、その型があるプロトコルに準拠する事を制約できる。

func take<X>(_ x: X) where X : P

プロトコル制約を実現する生成コードの観察

上記の関数をコンパイルして生成されるLLVM-IR関数は下記のようになる。

define hidden swiftcc void @"$S1a4takeyyxAA1PRzlF"(

%swift.opaque* noalias nocapture,

%swift.type* %X,

i8** %X.P) #0

ただのジェネリックパラメータだった場合と比べて、i8**型の引数%X.Pが追加されている。これはX型についての実行時の情報を表現するために追加された引数である。

シグネチャと生成コードの対応

準拠するプロトコルが増えたり、ジェネリックパラメータが増えた場合の例を示す。

func take<X, Y>(_ x: X, _ y: Y) where

X : P,

X : Q,

Y : P

このように、XはPに加えてQにも準拠させ、さらにPだけに準拠するYを追加したとする。すると、LLVM-IR関数は下記のようになる。

define hidden swiftcc void @"$S1a4takeyyx_q_tAA1PRzAA1QRzAaCR_r0_lF"(

%swift.opaque* noalias nocapture,

%swift.opaque* noalias nocapture,

%swift.type* %X,

%swift.type* %Y,

i8** %X.P,

i8** %X.Q,

i8** %Y.P) #0

まず、引数2つに対応するopaque pointerが2つ生成され、次に、XとYの実行時の型のMetatypeが生成され、最後に、それらのプロトコル準拠に対応する値が生成される。

Protocol Witness Table

ジェネリックパラメータがプロトコルに準拠する事に対応して渡されている%X.Pなどの引数は、Protocol Witness Tableを示すポインタである。Protocol Witness Tableとは、あるジェネリック型の値が、そのプロトコルとして振る舞うときに必要な操作をまとめた関数テーブルである。

更に詳しく

より詳細に解説した際の発表資料

SwiftのGenericsとProtocolの実装

https://speakerdeck.com/omochi/swiftfalsegenericstoprotocolfalseshi-zhuang

AppleのSwift開発者が解説している動画

2017 LLVM Developers’ Meeting: “Implementing Swift Generics ”

https://www.youtube.com/watch?v=ctS8FzqcRug

SwiftのOptionalを理解する

iOSアプリケーション開発を主な業務としているが、チームの都合でObjective-Cを選択している。そんなSwiftに不慣れな自分にとって厄介なのはOptional。色んな場面で様々な形式で出てくるため混乱する。そこで自分自身がOptionalを習得するため、自分が見つけられたOptional関連のコードを飼料化してみた。

無

プログラミングが生まれた頃から、様々な方法で無を表現することが試みられている。

- Lispでは、無を表すものとしてnilを用意。

- C言語では、空ポインタとしてNULLマクロを定義。

- Objective-Cでは、空idとしてnilが用意され、画期的なのはnilにメッセージを送信しても無視されるだけでエラーにならない!

- SwiftのnilはObjective-Cとの互換。Cocoaフレームワークを利用するためか。

Lispは実装方法によるが内部ではnilを値と要素の二通りがあるようだ。

それと比較して、C言語は質実剛健。簡素で実用的だ。

var a : Int = 1

var b : Int? = 2

a = nil // エラー

b = nil // OK

b = Int(“abcd”) // nil

var c : Optional = 3 // パラメータ付き型指定

SwiftでOptionalといえばInt?と型に?がついた宣言ということになるが、厳密にはパラメータ付き型指定の糖衣構文とうことになる。Optional変数にはnilを代入することが出来るが、Optional出ない型とは異なる型ということになる。

開示(unwrap)

Optional変数に!をつけると、Optionalでない変数に変えられる。Optional変数がnilだったら実行時にエラーとなる。

C言語のポインターに近い挙動ということか。

var a : Int? = 1234

var b : Int = a - 2 // 型が異なるのでコンパイル・エラー

var b : Int = a! - 2 // 開示指定する

a = nil

b = a! - 2 // 実行時エラー

a = 5678

if a != nil {

print(“\(a!)”) // 開示指定が必要

}

print(String(describing: a)) // Debug目的で

オプショナル束縛構文 optional binding

C言語のNULLチェックをして利用するというパターン化されたコードをスマートにしたのが、オプショナル束縛構文 か?

var num : Int? = 1234

if let n = num {

print(“\(n)”)

}

if var n = Int(“1234”) {

n += 5678

print(“\(n)”)

}

if let n = Int(“1234”), let m = Int(“5678”) {

print(“\(n + m)”)

}

var a : Int? = 1

while let n = a {

a = nil

}

guard文

if分によってインデントが深くなることを避けるため、例えば、関数の先頭でNULLチェックをして、NULLだったら直ぐにreturnするというパターン化されたコードがあるが、これのために用意されたのが、guard文。オプショナル束縛構文の糖衣構文ということのようだ。

guard 条件 else { /* breakやreturn */ }

func demo(_ num:Int?) {

guard let n = num else { return }

print(“\(n)”) // 変数nが使える

}

nil合体演算子

三項演算子で値がnilなら指定した値を、nilでない場合はその値を返すというパターン化されたコードが必要になると思うが、これについても糖衣構文が用意されている。

let n : Int? = 1234

let m = (n != nil) ? n! : 0

let m = n ?? 0

let a : Int? = nil

let b : Int? = nil

let c : Int? = 3

let = a ?? b ?? c ?? 0 // cの値

inout引数

Swiftの関数は、C言語と同様に値渡しだが、C++の参照渡しに相当するのがinout引数。

ただ、実引数に&をつけることから、C言語のポインターの値渡しをポインターであることを隠蔽した構文ということかなと思う。

func demo(_ p: inout Int?) {

p = nil

}

var n: Int? = 1234

demo(&n)

print(n ?? “nil”)

func test(_ num: inout Int) {

num = 0

}

n = 5678

test(&n!) // nがnilだと実行時エラー

print(n ?? “nil”)

実引数が計算型プロパティだった場合は、関数内での変更はコピーに対して行われる。

有値オプショナル型 (IUO)

有値オプショナル型 (implicitly unwapped optional) は、オプショナル型だが、値が格納されていることが分かっている場合のための構文。

おそらく、Objective-C / Cocoa との互換性のためのもので、例えば、InterfaceBuilderのOutletなどで利用されいるようだ。

let n : Int! = 1234

print(“\(n)”) // 開示指定は不要

var m : Int! = nil

m += 5678 // 実行時エラー

print(“\(m)”)

失敗のあるイニシャライザ

自分の調査が足りなかったら申し訳ないで、Swiftが登場した当初、Optional型とはNSObjectを継承したクラスだったと思うが、言語的には曖昧だと思う。このOptional型の定義を厳密にするために用意されたのが、失敗のあるイニシャライザ ということか?

struct Demo {

var a = 0

init?(_ n:Int) {

if n < 0 {

return nil

}

a = n

}

init() {

a = 1234

}

}

var p: Demo = Demo()

var q: Demo? = Demo(5678)

キャスト演算子

Swiftの言語仕様書のOptionalの章に含まれるものではないようだが、Optionalの話で大事な構文がキャスト演算子だ。列挙してみる。

- 式 is T

- 型/プロトコルTなら真

- 式 as T

- 型/プロトコルTにキャスト

- 式 as? T

- 型/プロトコルTのオプショナルにキャスト

失敗した場合はnil - 式 as! T

- 型/プロトコルTにキャスト

失敗した場合は実行時エラー

オプショナルチェーン optional chaining

オプショナル束縛構文は、続けて記述できる。

// 辿っている途中でnilがあれば、

// そこで止まり全体でnilとなる。

if let name = who?.club?.teacher?.name {

print(name)

}

【関連情報】

Cocoa Advent Calendar 2018

Cocoa.swift 2019-01

Cocoa.swift

Cocoa勉強会 関東

Cocoa練習帳

Qiita

Better Swift

Better Swift

Swift Advent Calendar 2018 の 5 日目です。

折角の機会なので普段自分がよりよい Swift を書くためにやっていることを振り返って、まとめてみようと思います。

無意識にやっていることも多いと思うので、言語化できたら追記していきます。

※ iOS に依存した内容も少し含まれてますが、ご了承ください。

※ サンプルコードは Swift 4.2 (Xcode 10.1) です。

SwiftLint を入れる

https://github.com/realm/SwiftLint

Swift の linter です。

特にチームで開発する場合はコードレビューのコストを下げることができるので、できれば入れた方が良いです。

CI 環境が整っている場合は fastlane や Danger を組み合わせて CI 上で swiftlint を動かし、プルリク時に lint 系の指摘を自動でやってくれるような環境を整えると素敵です。

自分がプライベートの開発でも利用している .swiftlint.yml を置いておきます。参考にしたい方はどうぞ。

変更したら影響箇所がコンパイルエラーになるような実装を意識する

自分が Swift を好きな理由の一つが変更した部分に影響する箇所がコンパイルエラーになることです。

実行前にエラーになることで変更漏れなどのバグを大幅に減らすことができ、機能変更やリファクタリングなどが捗ります。

ただ、あまりにも自由に Swift を書いているとその恩恵を得られない実装になってしまうことがあり、非常にもったいないです。

思いつく全てのケースをあげているときりがないですが、いくつか代表的なものを紹介します。

Dictionary を避ける

Dictionary は非常に便利ですが、使う前にそれを専用の型にすることができないかを一度考えましょう。

Dictionary を使いたいケースはキーバリューを表現したい時だと思います。そのキーが (数が多すぎないレベルで) 有限であれば、struct で実装した方が良いことが多いです。

String を避ける

ID を表す時などにそのまま String を使いがちですが、これも struct でその ID を表す型を作って利用した方が良いです。

struct UserID {

let rawValue: String

}

このようにすることで、どの場所でこの ID を表す文字列を利用しているかがわかりやすくなります。

また、色々な ID を取り扱っている場合、メソッドの引数で ID をたらい回しに受け渡す時に ID を使い間違えてしまうことも減らせます。(ID の型が異なるのでビルドエラーになります)

Optional を避ける

Swift の便利な機能の一つですが、使い方を誤ってしまうと可読性が落ちてしまいます。

例えば下記のような Optional です。

let storyboard = UIStoryboard(name: "Main", bundle: nil)

let viewController = storyboard

.instantiateViewController(withIdentifier: "TopViewController") as? TopViewController

これは本当に nil を許容すべきでしょうか?

また、少し Swift になれてくると guard let などで安全にアンラップしようとしてしまうかもしれませんが、それも本当に必要でしょうか?

Storyboard から TopViewController を取り出すこの実装は nil にならないことを保証すべきです。nil になる場合は ID や型が間違っているということなので、アプリのリリース前に必ず直す必要があります。

// force cast を利用する

let viewController = storyboard

.instantiateViewController(withIdentifier: "TopViewController") as! TopViewController

もちろん、例えば自由入力欄のテキスト (String) を Int に変換したい場合は nil チェックをすべきなので、この部分は実装者 (or レビュワー) が適切な判断をする必要があります。

Optional は基本的には使う前にアンラップ処理を書かなければならずロジックを読む妨げになったり、実装を読んでいる人がいつ nil になるんだろうと考えなければならなくなることもあります。

不要な Optional は避けたり、できるだけ早めにアンラップをしてアンラップ後の値を取り回すようにしましょう。

Enum

case の網羅

Swift の enum はかなり優れていますよね。switch 文で case を網羅していると、case が増えたときにその部分がビルドエラーになるのは素敵な機能の一つです。

この機能は if case で分岐したり、switch 文で default: を書いてしまうと機能しなくなってしまいます。これは非常にもったいないので case が増えた際に修正が必要になるかもしれない部分はできるだけ switch 文で case を網羅するように書いたほうが良いです。

enum ABTests {

case a

case b

case c

}

let experiment: ABTests = fetchExperiment()

switch experiment {

case .a: doSomething()

case .b, .c: break // 不要でもcaseを記載する

}

このようにすることで case d が増えたときに変更漏れを防ぐことができます。

case があまりにも多い時や case が増えても変更することがない時以外は case を網羅しておくほうが良いと思います。

また、何らかの条件に基づいて case を取得する実装の場合、switch 文で網羅できませんが、あえて何もしない switch 文を作って、強制的にビルドエラーにする方法も場合によっては便利です。

switch value {

case 1...10: return .case1

case 11...20: return .case2

default: return .case3

}

#if DEBUG // 念の為、本番ビルドには含めないようにする

switch value {

case .case1, .case2, .case3: break //MEMO: caseが増えたら↑を編集する

}

#endif

namespace

Swift で namespace を作りたいときは後述する Embedded Framework がおすすめですが、そこまで規模が大きくない場合は enum で namespace を作ると良いです。case のない enum はインスタンス化が出来ないため、予期せぬ使い方を防止できます。

enum Module {

static let value = "value"

struct Model {

...

}

}

struct と class の使い分け

Apple が良いドキュメントを提供しています。

https://developer.apple.com/documentation/swift/choosing_between_structures_and_classes

- Use structures by default.

- 基本的には struct を使う

- Use classes when you need Objective-C interoperability.

- Objective-C との互換性が必要な場合は class を使う

- Use classes when you need to control the identity of the data you're modeling.

- データの同一性を制御する必要があるときは class を使う

- 例) シングルトンや共通の設定を表現するときは class にする

- Use structures along with protocols to adopt behavior by sharing implementations.

- protocol で共通の実装をする場合は struct を使う

- → 共通実装を protocol で実現できる場合は struct にする。出来ない場合または継承が適している場合は class を使う

early return

if 文の入れ子はできるだけ避けて、guard 文などで early return するように意識したほうが良いです。

// if 文の Pyramids of doom

if condition1 {

// do something

if condition2 {

// do something 2

if condition3 {

// do something 3

}

}

}

↓

guard condition1 else { return }

// do something

guard condition2 else { return }

// do something 2

guard condition3 else { return }

// do something 3

early return を使う際に defer が活かせるケースも多いです。適切に利用しましょう。

defer {

// 最後に実行したい処理

}

guard condition1 else { return }

// do something

guard condition2 else { return }

// do something 2

API のレスポンスは専用の型にする

API から返ってくる値を Dictionary などで取り扱うことは避け、専用の型にすべきです。型にすることで誤ったキーで値を取り出してしまうミスや利用時に値の型を意識する必要性が減ります。

また型にする際に、Codable を利用すると良いです。JSONのデコードやレスポンスをキャッシュする際の取り回しが非常に楽になります。

struct Article: Codable {

let items: [Item]

struct Item: Codable {

let title: String

let content: String

let author: String

let publishDate: Date

}

}

.lazy

.flatMap や .compactMap などを使いこなせるようになったら、次は .lazy をつけたほうが良いかを意識するようにすると良いです。

let selectedButton = array

.compactMap { $0 as? UIButton } // array.count の回数、flatMapの中身が実行されてしまう

.first { $0.isSelected }

↓

let selectedButton = array.lazy

.compactMap { $0 as? UIButton } // isSelected == true が見つかった段階で処理を切り上げてくれる

.first { $0.isSelected }

メソッド自体を .map に渡す

クロージャを引数に取る .map などのメソッドにはメソッド自体を渡すことが出来ます。直接メソッドを渡すほうがスッキリとした味わいのコードになります。

func configure(_ view: ProductView) { ... }

let views: [ProductView] = ...

views.forEach(configure) // .forEach { configure($0) }

let intArray = ["1", "2", "🐱"].compactMap(Int.init) // Int のイニシャライザを compactMap に渡す

型の入れ子に extension を使う

深い Nested Type を作ると読みにくくなりがちです。その場合は extension を利用して入れ子にすることでできるだけフラットな記述をすることが出来ます。

struct Article {

let items: [Item]

}

extension Article {

struct Item {

let title: String

let category: Category

...

}

}

extension Article.Item {

enum Category {

case technology

...

}

}

Storyboard や xib から生成した View の初期化

Storyboard や xib から生成した View の場合はイニシャライザで必要なオブジェクトを渡すことが出来ません。そのため、生成後に外側から直接プロパティに値を入れてしまいたくなりますが、初期化方法がわかりにくくなるため、初期化用のメソッドを用意して生成時に外側からプロパティをあまり操作しないようにしましょう。

class Cell: UITableViewCell {

...

func configure(with value: Dependency) {

titleLabel.text = value.title

nameLabel.text = value.name

}

}

class ProfileView: UIView {

// static メソッドを作るとわかりやすい (できれば、protocol 化して I/F を揃えるようにしたい)

static func instantiate(with value: Dependency) -> ProfileView {

let view = Bundle.main.loadNibNamed("ProfileView", owner: nil, options: nil)[0] as! ProfileView

view.nameLabel = value.name

view.iconView.image = value.icon

...

return view

}

}

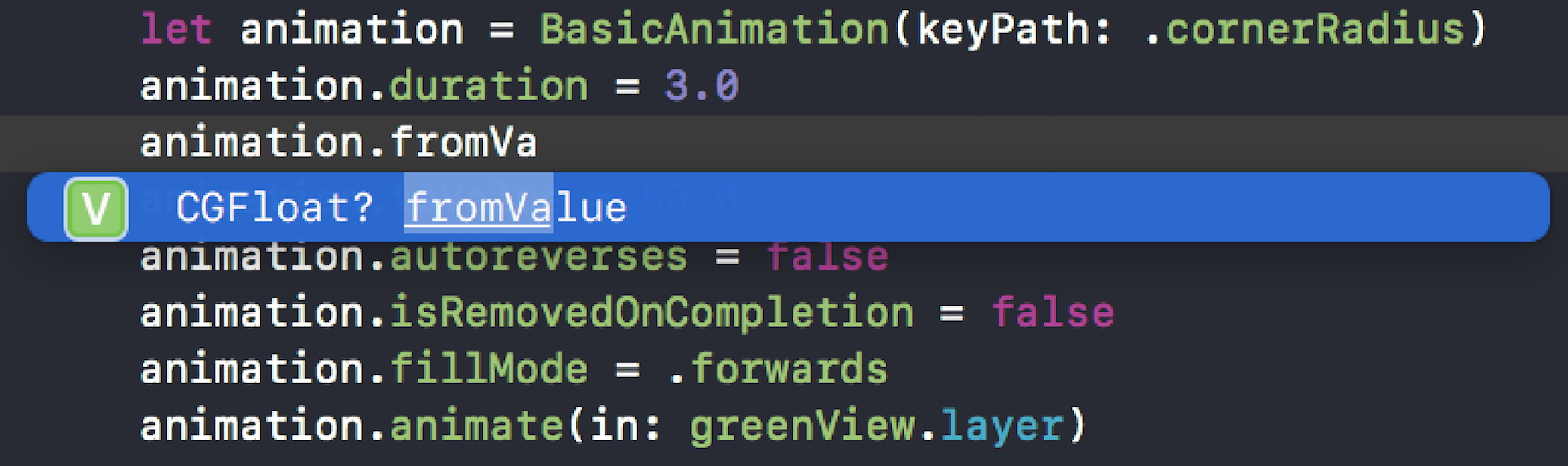

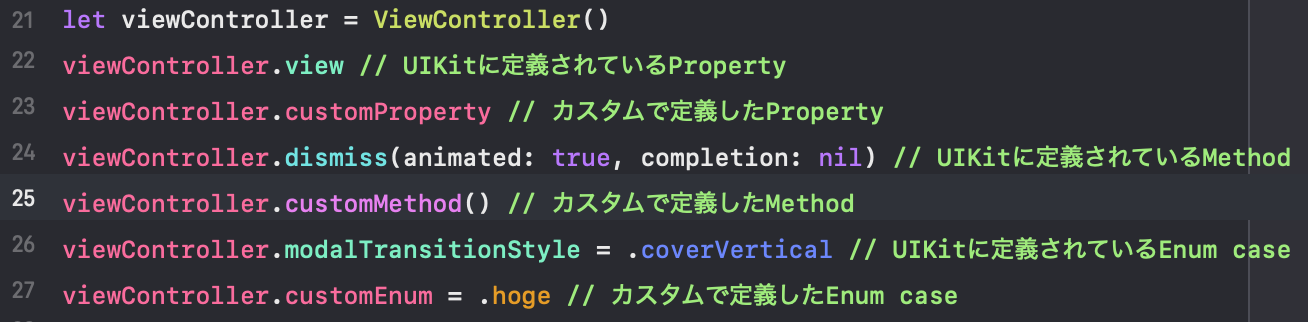

ドットで補完できるようにする

switch 文の case のように、型が推論できる場合は型名を省略してドットから書き始めることが出来ます。これを利用すると非常にコードが美しくなります。

extension Notification.Name {

static let didChangedTabBar = Notification.Name("didChangedTabBar")

}

NotificationCenter.default

.addObserver(self,

selector: #selector(didChangedTabBar),

name: .didChangedTabBar, // ドットで書き始められる (引数が要求している型が Notification.Name のため)

object: nil)

public extension UserDefaults {

public struct Key {

public let rawValue: String

}

}

public extension UserDefaults {

public func integer(for key: Key) -> Int {

return integer(forKey: key.rawValue)

}

public func set(_ value: Int, for key: Key) {

set(value, forKey: key.rawValue)

}

}

extension UserDefaults.Key {

static let viewCounter = UserDefaults.Key(rawValue: "viewCounter")

}

// より Swifty な UserDefaults に

let count = UserDefaults.standard.integer(for: .viewCounter)

UserDefaults.standard.set(count + 1, for: .viewCounter)

クロージャの即時実行

JavaScript ではおなじみですが、Swift でもクロージャの即時実行ができます。条件によって代入する値を変えたいときなどに利用すると便利です。

let value = {

switch condition {

case "dog": return 🐶

case "cat": return 🐱

default: return 😀

}

}()

Generics の型を型推論できるようにする

Generics の型パラメータの型を引数に取るメソッドを作る際に、デフォルト引数を設定すると戻り値の型で型推論させることもできるようになり、可読性が良くなります。

func value<T>(_ type: T.Type = T.self, forKey: String) -> T { ... }

// 型を記述して利用する

let intValue = value(Int.self, forKey: "age")

// 型推論を利用する

let user = User(name: "Taro", age: value(forKey: "age"))

Embedded Framework

コンポーネントごとに機能をまとめたり、レイヤードアーキテクチャを採用したい場合は Embedded Framework を導入すると実装が強制 (矯正) されて、良いです。

詳しくはこちらのリンクがとても参考になります。

Embedded Framework使いこなし術

Swift Extension

こちらに投稿した Extension 集がおすすめです。

使うと手放せなくなるSwift Extension集

ただ、Swift のExtension は便利ですが、闇雲に増やさないほうが良いです。グローバルなメソッドよりは型に制限がある分まだましですが、利用箇所が限定的であれば、よりスコープを狭めることをおすすめします。

スコープを狭める方法としては private extension と protocol がおすすめです。

// そのファイル内でしか利用しない extension には private をつける

private extension String {

func parseAsTime() -> Time? {

guard self.count == 4,

let hour = Int(self[0...1]),

let minute = Int(self[2...3]) else { return nil }

return .init(hour: hour, minute: minute)

}

}

// protocol を利用すると extension の影響範囲が明確になり、可読性が上がり、間違った利用を減らせる。

// 空の protocol を作る

protocol NibDesignable: AnyObject {} // @IBDesignable の View のみに適用したい機能

// その protocol を拡張して実装する

extension NibDesignable where Self: UIView {

private func loadNib() -> UIView {

let bundle = Bundle(for: type(of: self))

let nib = UINib(nibName: className, bundle: bundle)

return nib.instantiate(withOwner: self).first as! UIView

}

func setUpNib() {

let view = self.loadNib()

addSubview(view)

view.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false

NSLayoutConstraint.activate([

leftAnchor.constraint(equalTo: view.leftAnchor),

rightAnchor.constraint(equalTo: view.rightAnchor),

topAnchor.constraint(equalTo: view.topAnchor),

bottomAnchor.constraint(equalTo: view.bottomAnchor)

])

}

}

protocol に stored property を持たせる

本当に必要なときしか利用しないほうが良いです。可読性が著しく落ちる場合があります。

protocol を利用して機能を実装しているときに値を専用のプロパティに保存したいケースがあります。その場合は、Objective-C の機能を利用して実装することが可能です。

protocol ViewCountable: AnyObject {}

private struct AssociatedKeys {

static var viewCounterKey: Void?

}

extension ViewCountable {

func viewCountUp() {

viewCounter += 1

}

private(set) var viewCounter: Int {

get {

return objc_getAssociatedObject(self, &AssociatedKeys.viewCounterKey) as? Int ?? 0

}

set {

objc_setAssociatedObject(self,

&AssociatedKeys.viewCounterKey,

newValue,

.OBJC_ASSOCIATION_RETAIN_NONATOMIC)

}

}

}

class ViewController: UIViewController, ViewCountable {

func viewDidAppear(_ animated: Bool) {

super.viewDidAppear(animated)

self.viewCountUp() // プロパティを実装していないが状態を更新できる

}

}

Kingfisher などの OSS のコードを参考にしてみると良いと思います。 objc_setAssociatedObject で検索してみましょう。

ログの計測など、本質的でないロジックを隠したいときに限定的に利用するのがおすすめです。

コンパイラに優しいコードを書く事も必要

Swift のコンパイラは複雑な型推論が必要になるとビルドに時間がかかったり、そもそもビルドできなくなったりする時があります。慣れると「これはコンパイラがかわいそうだな」と思うようになり、適切に型を明示できるようになります(?)。慣れるまではどの実装のビルドに時間がかかっているのかをたまに確認するようにすると良いです。

ビルド時間の計測にはこちらのツールがオススメです。

https://github.com/RobertGummesson/BuildTimeAnalyzer-for-Xcode

小さなアプリであればビルド時間の影響は少ないですが、規模が大きくなってくるとかなり辛い問題になります。

こちらのツールで見つかったビルド時間の長い実装に型を明示したり、式を分割するなどしてコンパイラに優しい Swift のコードにしていきましょう。

コード生成

Swift はコード生成関係の言語機能が弱いです。そのため、どうしても冗長なコードを書く必要が出てきてしまいますが、サードパーティのツールを利用するとある程度コード生成を実現できます。

リソース関係の定数の自動生成は下記がオススメです。

自分で自動生成する内容をカスタマイズしたい場合は Sourcery がオススメです。

アナリティクス用のログ送信に必要な定数を生成したり、ユニットテスト用のモッククラスを自動生成したりなど、人類がやるべきでないことをツールに任せることが出来ます。

まとめ

変更箇所に影響がある部分をビルドエラーにできる Swift の良さを活かすためには実装者も Swift に歩み寄る必要があります。

今回紹介したような Tips を利用して、運用中にバグが生まれにくく、新規メンバーもコミットしやすくなるような状態を作っていきたいですね。

以上、Swift Advent Calendar 2018 の 5 日目でした。

RxSwiftとReSwiftで実装するMVVM+Reduxアーキテクチャ

現在開発中の個人アプリにRxSwiftとReSwiftを使ったMVVM+Reduxアーキテクチャを採用しています。

「MVVM+Reduxアーキテクチャ」といっても、特に新しいアーキテクチャを考えたわけではなく、MVVMとReduxを組み合わせてアプリを実装しているということです。

MVVMとReduxは解決しようとしている課題が異なるため、併用することが可能です。

本記事では、なぜMVVM+Reduxアーキテクチャを採用したのか、どのようにMVVM+Reduxアーキテクチャを実装しているのかについてご紹介します。

なぜMVVM+Reduxアーキテクチャを採用したのか

MVVMで開発して感じていた課題

会社では数人の開発者でiOSアプリの開発を行っており、アーキテクチャにはMVVMを採用しています。

規模としては小さいアプリなのですが、MVVMで1年ほど開発を行ってきて、ずっと感じていた課題があります。

それは、MVVMには複数画面間での状態の共有方法、状態変化の通知方法についてのルールがないことです。

いくつか具体的な例で考えてみましょう。

「商品一覧」を表示するタブと、「お気に入り商品一覧」を表示するタブがあるとします。

このとき、「商品一覧」画面でお気に入りに追加した商品を、「お気に入り商品一覧」画面に即時反映させるにはどうしたらよいでしょうか?「商品一覧」画面から「商品詳細」画面への遷移を実装することを考えてみます。

「商品詳細」画面を表示するためには、商品のIDや名前、画像のURLといったパラメータが必要です。

このとき、これらのパラメータは「商品詳細」画面のViewControllerに渡すべきでしょうか?ViewModelに渡すべきでしょうか?商品検索機能の実装について考えてみます。

「商品一覧」画面から「検索条件選択」画面に遷移し、検索条件を選択したら「商品一覧」画面に戻って商品を検索するとします。

このとき、選択した検索条件をどのようにして「商品一覧」画面に渡せばよいでしょうか?

いずれの課題にも解決方法はあります。

このケースでは、2つの画面が共通で参照するクラスを作成して、「商品一覧」画面で商品をお気に入りに追加したことを「お気に入り商品一覧」画面に通知させれば良いでしょう。

NotificationCenterを使ってもいいかもしれません。このケースでは、画面遷移の実装方法にも依りますがViewControllerに渡すのが一般的でしょう。

商品IDも状態の一部であり、ViewControllerがそれをプロパティとして保持しているのは理想的ではないと考えるのであれば、ViewModelに渡すのでもいいと思います。このケースでは、Delegateパターンがよく使われていると思います。

また、「商品一覧」画面用のViewModelを「検索条件選択」画面でも共有して、選択された検索条件をそのViewModelにセットするという方法もあります。

しかしながら、MVVMアーキテクチャではこうした複数の画面をまたいだ状態の扱い方に関しては定義がされていません1。

開発者それぞれが個々の画面を開発しているときは、Viewの状態はViewModelに持たせる、ViewとViewModelはデータバインディングで状態を双方向に通知するといった、一般的に知られるMVVMのルールをもとに開発していればよかったのですが、複数画面をまたいだ機能の開発となると参照できるルールがないため、実装方法は開発者それぞれに依存してしまうという状態が起きてしまいます。

実装方法を決めれば良いじゃないかと言われたらそれまでなのですが、iOSアプリ開発経験の少ないチームでスタートしたためプロジェクト開始当初からこうした事態を想定することができませんでした。

複数画面間での状態の共有方法、状態変化の通知方法についてもルールがほしい!ということで注目したのがReduxアーキテクチャです。

MVVMにReduxを加えることで課題を解決

状態の扱い方が開発者に依存してしまうということは、将来別の開発者がそのコードに変更を加える際に、どこで状態の受け渡しや変更が起きているかを把握しきれず、思わぬバグを生んでしまう可能性があるということです。

Reduxは状態の扱い方に関してルールを設け、アプリケーションの状態がどのように変化し、やり取りされるのかを予測可能にすることを目的としたアーキテクチャであり、まさに私が抱えていた課題を解決してくれるものだと思いました。

Reduxやその思想のもととなっているFluxについては、私は以下の記事や書籍で勉強をしました。

本記事ではReduxやFluxそのものの解説はしないので、詳しくはそちらをご参照ください。

MVVMとReduxはどちらもアプリケーションアーキテクチャパターンに分類されるものですが、PDS(Presentation-Domain-Separation)をその主目的とするMVVMと、アプリケーション全体の状態の扱い方に注目しているReduxとでは、解決しようとしている課題が異なるため併用が可能だと思っています。

本記事の後半では、私がMVVM+Reduxアーキテクチャをどのように実装しているかについてご紹介します。

Reduxを採用することによって状態の扱い方が統一され、読みやすく変更しやすいコードになることを感じていただければと思います。

RxSwiftとReSwiftを用いたMVVM+Reduxアーキテクチャの実装例

現在絶賛開発中の個人アプリは読書メモを取るためのアプリで、RxSwiftとReSwiftを使ってMVVM+Reduxアーキテクチャを実装しています。

ここからはそのアプリのコード(一部説明用に省略したり簡易化しています)を例に、MVVM+Reduxアーキテクチャの実装方法についてご紹介していきます。

なお、RxSwiftとReSwiftについてはすでに理解している前提で説明していきます。

ReSwiftを使ったReduxの実装部分は、さきほど挙げた以下の記事と書籍を参考にしています。

一覧画面から詳細画面への遷移

最初の例として、一覧画面から詳細画面へ遷移するコードを紹介します。

一つの本に対する読書メモをPost(メモを投稿するイメージなので)と表現しています。

State

Stateは基本的に画面単位で分割し、structをネストして構成しています。

トップレベルのStateであるAppStateは、「読書メモ一覧」画面のStateであるPostListStateを保持しています。

struct AppState: StateType {

var postListState = PostListState()

}

PostListStateは、画面に表示する読書メモデータ(posts)を保持しています。

また、下層のStateとして「読書メモ詳細」画面のStateであるPostStateを保持しています。

// MARK: State

struct PostListState: StateType {

var posts = [Post]()

var postState = PostState()

}

// MARK: Action

extension PostListState {

enum Action: ReSwift.Action {

case updatePosts(posts: [Post])

}

}

// MARK: Reducer

extension PostListState {

static func reducer(action: ReSwift.Action, state: PostListState?) -> PostListState {

var state = state ?? PostListState()

if let action = action as? Action {

switch action {

case let .updatePosts(posts):

state.posts = posts

}

}

state.postState = PostState.reducer(action: action, state: state.postState)

return state

}

}

ViewModel

続いてViewModelです。

ViewModelはViewControllerからの入力イベントを受け取り、何らかの処理をしたあとその結果をStateに反映させる役割を担います。

「読書メモ一覧」画面用のViewModelであるPostListViewModelは、以下の2つのことを行っています:

(1)一覧画面の表示イベント(viewWillAppear)を受け取り、APIから読書メモデータを取得し、それをupdatePostsActionを通じて一覧画面のState(PostListState)に反映

(2) 一覧画面上での行選択イベント(itemSelected)を受け取り、その行に対応する読書メモデータをupdatePostActionを通じて「読書メモ詳細」画面のState(PostState)に反映

ViewModelはまた、Stateの更新通知を受け取るStoreSubscriber役も担っています(3)。

ViewControllerをStoreSubscriberにすることもできますが、受け取ったStateをもとに何らかのロジックを適用したり、ビューでの表示用に加工したりといった処理はViewModelの責務なのでこのようにしています。

更新通知を受け取ったら、受け取った値をViewControllerに流します。

UIにバインドするためDriverやSignalとして公開するようにしています(4)。

class PostListViewModel {

// MARK: Injected properties

private let store: Store<AppState>

private let api: API

// MARK: Input streams

let viewWillAppear = PublishRelay<Void>()

let viewWillDisappear = PublishRelay<Void>()

let itemSelected = PublishRelay<Int>()

// MARK: Output streams

private let postsStream = BehaviorRelay<[Post]>(value: [])

private let errorsStream = PublishRelay<Error>()

// MARK: Private properties

private let disposeBag = DisposeBag()

init(store: Store<AppState>, api: API) {

self.store = store

self.api = api

viewWillAppear

.subscribe(onNext: { [unowned self] in

self.store.subscribe(self) { subcription in

subcription.select { state in state.postListState }

}

})

.disposed(by: disposeBag)

// (1)

viewWillAppear

.subscribe(onNext: { [unowned self] in

self.fetchPosts()

})

.disposed(by: disposeBag)

viewWillDisappear

.subscribe(onNext: { [unowned self] in

self.store.unsubscribe(self)

})

.disposed(by: disposeBag)

// (2)

itemSelected

.withLatestFrom(postsStream) { (index, posts) in posts[index] }

.subscribe(onNext: { [unowned self] post in

self.store.dispatch(PostState.Action.updatePost(post: post))

})

.disposed(by: disposeBag)

}

private func fetchPosts() {

api.fetchPosts()

.do(onError: { [unowned self] in self.errorsStream.accept($0) })

.subscribe(onNext: { [unowned self] in

self.store.dispatch(PostListState.Action.updatePosts(posts: $0))

})

.disposed(by: disposeBag)

}

}

// MARK: StoreSubscriber

// (3)

extension PostListViewModel: StoreSubscriber {

typealias StoreSubscriberStateType = PostListState

func newState(state: PostListState) {

postsStream.accept(state.posts)

}

}

// MARK: Output

// (4)

extension PostListViewModel {

var posts: Driver<[Post]> {

return postsStream.asDriver()

}

var errors: Signal<Error> {

return errorsStream.asSignal()

}

}

ViewController

最後にViewControllerを見ていきます。

ViewControllerの役割は非常にシンプルで、ViewModelから受け取った値を使ってビューの描画を行うことと、イベントをViewModelに入力することです。

ViewControllerには極力ロジックを持たせず、ViewModelとのデータバインディングの設定のみを行うようにしています。

class PostListViewController: UIViewController {

@IBOutlet weak var tableView: UITableView!

// MARK: Injected properties

var viewModel: PostListViewModelProtocol!

// MARK: Private properties

private let disposeBag = DisposeBag()

override func viewDidLoad() {

super.viewDidLoad()

bind()

}

func bind() {

rx.viewWillAppear

.bind(to: viewModel.viewWillAppear)

.disposed(by: disposeBag)

rx.viewWillDisappear

.bind(to: viewModel.viewWillDisappear)

.disposed(by: disposeBag)

tableView.rx.itemSelected

.map { $0.row }

.bind(to: viewModel.itemSelected)

.disposed(by: disposeBag)

tableView.rx.itemSelected

.subscribe(onNext: { [unowned self] in

self.tableView.deselectRow(at: $0, animated: false)

// DIコンテナからPostViewControllerインスタンスを取得

let vc = self.resolve(PostViewController.self)!

self.present(vc, animated: true)

})

.disposed(by: disposeBag)

viewModel.posts

.drive(tableView.rx.items(

cellIdentifier: R.nib.postListCell.name,

cellType: PostListCell.self)

) { (_, element, cell) in

cell.configure(post: element)

}

.disposed(by: disposeBag)

}

}

画面遷移時の状態の受け渡しについて

一通りコードを見てきましたが、改めて一覧画面から詳細画面へ遷移する部分に着目して説明します。

画面遷移のトリガーとなるのは、一覧画面での行の選択イベントです。

選択された行の番号をViewModelに入力します。

tableView.rx.itemSelected

.map { $0.row }

.bind(to: viewModel.itemSelected)

.disposed(by: disposeBag)

ViewModelは行選択イベントを受け取ると、updatePostActionをDispatchして、「読書メモ詳細」画面用のStateであるPostStateを更新します。

itemSelected

.withLatestFrom(postsStream) { (index, posts) in posts[index] }

.subscribe(onNext: { [unowned self] post in

self.store.dispatch(PostState.Action.updatePost(post: post))

})

.disposed(by: disposeBag)

ViewControllerでは行選択イベント発火時に詳細画面を表示するという設定も行っていました。

ここで注目すべきは、詳細画面のViewControllerやViewModelに対して何もパラメータを渡していないことです。

tableView.rx.itemSelected

.subscribe(onNext: { [unowned self] in

self.tableView.deselectRow(at: $0, animated: false)

// DIコンテナからPostViewControllerインスタンスを取得

let vc = self.resolve(PostViewController.self)!

self.present(vc, animated: true)

})

.disposed(by: disposeBag)

本記事の前半で、詳細画面への遷移時にパラメータをどのように渡すべきかのルールがないという課題を挙げましたが、Reduxの導入によってこれが解決されたのです。

つまり、画面遷移時に次の画面のViewControllerやViewModelにパラメータを渡す必要がなくなったということです。

なぜなら、遷移前に詳細画面のStateにデータを渡しておくことによって、詳細画面のViewControllerやViewModelはデータをStoreから受け取ることができるからです。

データの受け渡しは必ずReduxのフローを経由して行うというルールがあることで、開発者ごとに実装がばらつくことがなくなり、やり取りされているデータの把握が容易になるので、将来コードに変更を加える際に思わぬバグを仕込んでしまう可能性を減らすことができます。

フィルタ条件選択画面で選択したフィルタを一覧画面に適用する

今度は少し複雑な例を取り上げます。

本アプリには、読書をしているときに疑問に感じたことをメモしておく機能があります。

さらに、その疑問にはカテゴリーやスターをつけることができ、それらでフィルタをすることができます。

フィルタを選択して適用する流れは以下のとおりです。

- 一覧画面でフィルタボタンをタップし、フィルタ選択画面を表示する

- フィルタ種別選択画面で種別(ここでは「スター」)を選択する

- フィルタ(ここでは「スター付き」)を選択する

- ×ボタンをタップしてフィルタを適用する

今回は3つの画面が登場します。

さらに、現在選択されているフィルタ、フィルタの一覧、選択されたフィルタなど、扱うStateもやや複雑です。

MVVM+Reduxアーキテクチャでどのように実装できるでしょうか?

State

「疑問一覧」画面のStateであるQuestionListStateは、疑問データ一覧(questions)を保持しています。

また、下層のStateとして「フィルタ種別選択」画面のStateであるQuestionFilterListStateを保持しています。

// MARK: State

struct QuestionListState {

var questions = [Question]()

var questionFilterListState = QuestionFilterListState()

}

// MARK: Action

extension QuestionListState {

enum Action: ReSwift.Action {

case updateQuestions([Question])

}

}

// MARK: Reducer

extension QuestionListState {

static func reducer(action: ReSwift.Action, state: QuestionListState?) -> QuestionListState {

var state = state ?? QuestionListState()

if let action = action as? Action {

switch action {

case let .updateQuestions(questions):

state.questions = questions

}

}

state.questionFilterListState = QuestionFilterListState.reducer(action: action, state: state.questionFilterListState)

return state

}

}

「フィルタ種別選択」画面のStateであるQuestionFilterListStateは、現在選択されているフィルタ(categoryFilterIdとisStarredFilterId)を保持しています。

また、下層のStateとして「フィルタ選択」画面のStateであるSelectQuestionFilterStateを保持しています。

// MARK: State

struct QuestionFilterListState {

var categoryFilterId = QuestionFilter.defaultCategoryId

var isStarredFilterId = QuestionFilter.defaultIsStarredId

var selectQuestionFilterState = SelectQuestionFilterState()

}

// MARK: Action

extension QuestionFilterListState {

enum Action: ReSwift.Action {

case selectCategoryFilter(Int)

case selectIsStarredFilter(Int)

}

}

// MARK: Reducer

extension QuestionFilterListState {

static func reducer(action: ReSwift.Action, state: QuestionFilterListState?) -> QuestionFilterListState {

var state = state ?? QuestionFilterListState()

if let action = action as? Action {

switch action {

case let .selectCategoryFilter(id):

state.categoryFilterId = id

case let .selectIsStarredFilter(id):

state.isStarredFilterId = id

}

}

state.selectQuestionFilterState = SelectQuestionFilterState.reducer(action: action, state: state.selectQuestionFilterState)

return state

}

}

「フィルタ選択」画面のStateであるSelectQuestionFilterStateは、フィルタ種別(filterType)、フィルタ一覧(filters)、現在選択されているフィルタ(selected)を保持しています。

// MARK: State

struct SelectQuestionFilterState {

var filterType: FilterType?

var filters = [String]()

var selected: Int?

enum FilterType {

case category

case star

}

}

// MARK: Action

extension SelectQuestionFilterState {

enum Action: ReSwift.Action {

case selectFilterType(type: FilterType, filters: [String], selected: Int?)

}

}

// MARK: Reducer

extension SelectQuestionFilterState {

static func reducer(action: ReSwift.Action, state: SelectQuestionFilterState?) -> SelectQuestionFilterState {

var state = state ?? SelectQuestionFilterState()

if let action = action as? Action {

switch action {

case let .selectFilterType(type, filters, selected):

state.filterType = type

state.filters = filters

state.selected = selected

}

}

return state

}

}

ViewModel

ViewModelの基本的な形は、画面ごとに大きく変わることはありません。

ViewModelの役割、実装の構成については、一覧画面から詳細画面への遷移の項で説明した通りです。

ここでは先に3つのViewModelの実装を列挙して、状態変化の流れについては後述することとします。

class QuestionListViewModel {

// MARK: Injected properties

private let store: Store<AppState>

private let api: API

// MARK: Input streams

let viewWillAppear = PublishRelay<Void>()

let viewWillDisappear = PublishRelay<Void>()

// MARK: Output streams

private let questionsStream = BehaviorRelay<[Question]>(value: [])

private let errorsStream = PublishRelay<Error>()

// MARK: Private properties

private let disposeBag = DisposeBag()

private let categoryFilterStream = BehaviorRelay<Int>(value: nil)

private let isStarredFilterStream = BehaviorRelay<Int>(value: false)

init(store: Store<AppState>, api: API) {

self.store = store

self.firestoreApi = firestoreApi

viewWillAppear

.subscribe(onNext: { [unowned self] in

self.store.subscribe(self) { subcription in

subcription.select { state in state.postListState.postState.questionListState }

}

})

.disposed(by: disposeBag)

let queryParams = Observable.combineLatest(

categoryFilterStream,

isStarredFilterStream)

viewWillAppear

.withLatestFrom(queryParams)

.subscribe(onNext: { [unowned self] (category, isStarred) in

self.fetchQuestions(category: category, isStarred: isStarred)

})

.disposed(by: disposeBag)

viewWillDisappear

.subscribe(onNext: { [unowned self] in

self.store.unsubscribe(self)

})

.disposed(by: disposeBag)

}

private func fetchQuestions(category: Int, isStarred: Int) {

api.fetchQuestions(category: category, isStarred: isStarred)

.do(onError: { [unowned self] in self.errorsStream.accept($0) })

.subscribe(onNext: { [unowned self] in

self.store.dispatch(QuestionListState.Action.updateQuestions($0))

})

}

}

// MARK: StoreSubscriber

extension QuestionListViewModel: StoreSubscriber {

typealias StoreSubscriberStateType = QuestionListState

func newState(state: QuestionListState) {

questionsStream.accept(state.questions)

categoryFilterStream.accept(state.questionFilterListState.categoryFilterId)

isStarredFilterStream.accept(questionFilterListState.isStarredFilterId)

}

}

// MARK: Output

extension QuestionListViewModel {

var questions: Driver<[Question]> {

return questionsStream.asDriver()

}

var errors: Signal<Error> {

return errorsStream.asSignal()

}

}

class QuestionFilterListViewModel {

// MARK: Injected properties

private let store: Store<AppState>

// MARK: Input streams

let viewDidLoad = PublishRelay<Void>()

let itemSelected = PublishRelay<Int>()

// MARK: Output streams

private let filtersStream = BehaviorRelay<[Filter]>(value: [])

private let categoryIdStream = BehaviorRelay<Int>(value: QuestionFilter.defaultCategoryId)

private let isStarredIdStream = BehaviorRelay<Int>(value: QuestionFilter.defaultIsStarredId)

private let errorsStream = PublishRelay<Error>()

// MARK: Private properties

private let disposeBag = DisposeBag()

init(store: Store<AppState>) {

self.store = store

viewDidLoad

.subscribe(onNext: { [unowned self] in

self.store.subscribe(self) { subcription in

subcription

.select { state in state.postListState.postState.questionListState.questionFilterListState }

}

})

.disposed(by: disposeBag)

let filterIds = Observable.combineLatest(categoryIdStream, isStarredIdStream)

itemSelected

.withLatestFrom(filterIds) { (index, ids) in (index, ids.0, ids.1) }

.subscribe(onNext: { [unowned self] (index, category, isStarred) in

if index == 0 {

self.store.dispatch(

SelectQuestionFilterState.Action.selectFilterType(

title: QuestionFilter.categoryFilterLabel,

type: .category,

filters: QuestionFilter.categoryFilters,

selected: category))

} else {

self.store.dispatch(

SelectQuestionFilterState.Action.selectFilterType(

title: QuestionFilter.isStarredFilterLabel,

type: .star,

filters: QuestionFilter.isStarredFilters,

selected: isStarred))

}

})

.disposed(by: disposeBag)

}

deinit {

store.unsubscribe(self)

}

}

// MARK: StoreSubscriber

extension QuestionFilterListViewModel: StoreSubscriber {

typealias StoreSubscriberStateType = QuestionFilterListState

func newState(state: QuestionFilterListState) {

categoryIdStream.accept(state.categoryFilterId)

isStarredIdStream.accept(state.isStarredFilterId)

let categoryFilter = QuestionFilter.findCategoryFilterById(state.categoryFilterId)

let starFilter = QuestionFilter.findIsStarredFilterById(state.isStarredFilterId)

filtersStream.accept([

(label: QuestionFilter.categoryFilterLabel, filter: categoryFilter),

(label: QuestionFilter.isStarredFilterLabel, filter: starFilter)

])

}

}

// MARK: Output

extension QuestionFilterListViewModel {

var filters: Driver<[Filter]> {

return filtersStream.asDriver()

}

var errors: Signal<Error> {

return errorsStream.asSignal()

}

}

class SelectQuestionFilterViewModel {

// MARK: Injected properties

private let store: Store<AppState>

// MARK: Input streams

let viewDidLoad = PublishRelay<Void>()

let itemSelected = PublishRelay<Int>()

// MARK: Private properties

private let disposeBag = DisposeBag()

private let filterTypeStream = BehaviorRelay<SelectQuestionFilterState.FilterType?>(value: nil)

private let itemsStream = BehaviorRelay<[String]>(value: [])

private let checkedIndexStream = BehaviorRelay<Int?>(value: nil)

init(store: Store<AppState>) {

self.store = store

viewDidLoad

.subscribe(onNext: { [unowned self] in

self.store.subscribe(self) { subcription in

subcription.select { state in state.postListState.postState.questionListState.questionFilterListState.selectQuestionFilterState }

}

})

.disposed(by: disposeBag)

itemSelected

.withLatestFrom(filterTypeStream) { (index: $0, filterType: $1) }

.subscribe(onNext: { [unowned self] in

switch $0.filterType! {

case .category:

self.store.dispatch(QuestionFilterListState.Action.selectCategoryFilter($0.index))

case .star:

self.store.dispatch(QuestionFilterListState.Action.selectIsStarredFilter($0.index))

}

})

.disposed(by: disposeBag)

}

deinit {

store.unsubscribe(self)

}

}

// MARK: StoreSubscriber

extension SelectQuestionFilterViewModel: StoreSubscriber {

typealias StoreSubscriberStateType = SelectQuestionFilterState

func newState(state: SelectQuestionFilterState) {

filterTypeStream.accept(state.filterType)

itemsStream.accept(state.filters)

checkedIndexStream.accept(state.selected)

}

}

// MARK: Output

extension SelectQuestionFilterViewModel {

var items: Driver<[String]> {

return itemsStream.asDriver()

}

var checkedIndex: Driver<Int?> {

return checkedIndexStream.asDriver()

}

}

ViewController

ViewControllerは前述の通りViewModelから受け取った値のビューへの描画とViewModelへのイベントの入力だけを担います。

状態の扱いに関してViewControllerは何も関知しないため、コードの紹介は省略します。

フィルタ機能の状態変化の流れについて

ここからは、フィルタが選択され一覧画面に適用されるまでの、状態変化の流れに着目して見ていきます。

まず、「フィルタ種別選択」画面にて、「スター」フィルタが選択されたとします。

するとQuestionFilterListViewModelは、selectFilterTypeActionをDispatchして、「フィルタ選択」画面のStateであるSelectQuestionFilterStateを更新します(1)。

ここではActionにフィルタ種別、フィルタ一覧、現在選択されているフィルタを渡しています。

コードは省略しますが、ViewControllerではフィルタ種別の選択と同時に「フィルタ選択」画面への遷移が行われています。

前述したとおり、ViewControllerは画面遷移に際して次の画面のViewControllerにパラメータを渡す必要はありません。

状態の受け渡しはViewModelとStoreで完結しており、ViewControllerはどのような状態がやり取りされているのか意識しなくて良いのです。

itemSelected

.withLatestFrom(filterIds) { (index, ids) in (index, ids.0, ids.1) }

.subscribe(onNext: { [unowned self] (index, category, isStarred) in

if index == 0 {

self.store.dispatch(

SelectQuestionFilterState.Action.selectFilterType(

type: .category,

filters: QuestionFilter.categoryFilters,

selected: category))

} else {

// (1)

self.store.dispatch(

SelectQuestionFilterState.Action.selectFilterType(

type: .star,

filters: QuestionFilter.isStarredFilters,

selected: isStarred))

}

})

.disposed(by: disposeBag)

続いて、「フィルタ選択」画面にてフィルタが選択される際の流れについて見ていきます。

ここでは「スター付き」というフィルタが選択されたとします。

するとSelectQuestionFilterViewModelは、selectIsStarredFilterActionをDipatchして、「フィルタ種別」画面のStateであるQuestionFilterListStateを更新します(2)。

ここではActionに選択された行の番号、つまりフィルタIDを渡しています。

itemSelected

.withLatestFrom(filterTypeStream) { (index: $0, filterType: $1) }

.subscribe(onNext: { [unowned self] in

switch $0.filterType! {

case .category:

self.store.dispatch(QuestionFilterListState.Action.selectCategoryFilter($0.index))

case .star:

// (2)

self.store.dispatch(QuestionFilterListState.Action.selectIsStarredFilter($0.index))

}

})

.disposed(by: disposeBag)

フィルタが選択されると、「フィルタ種別選択」画面に戻ります。

ここで×ボタンをタップする「フィルタ種別選択」画面が閉じられ、「疑問一覧」画面が表示されます。

すると、QuestionListViewModelにviewWillAppearイベントが入力されます。

viewWillAppearイベントをトリガーに、APIから疑問一覧データを取得します。

QuestionFilterListStateが保持するフィルタは先程選択したフィルタに更新されているので(3)、APIから「スター付き」の疑問一覧データが取得されることになります(4)。

let queryParams = Observable.combineLatest(

categoryFilterStream,

isStarredFilterStream)

viewWillAppear

.withLatestFrom(queryParams)

.subscribe(onNext: { [unowned self] (category, isStarred) in

// (4)

self.fetchQuestions(category: category, isStarred: isStarred)

})

.disposed(by: disposeBag)

...

func newState(state: QuestionListState) {

questionsStream.accept(state.questions)

// (3)

categoryFilterStream.accept(state.questionFilterListState.categoryFilterId)

isStarredFilterStream.accept(state.questionFilterListState.isStarredFilterId)

}

上記の流れを図で表すとこんな感じです。

Reduxによって状態変化の流れは常に一方向であり、複雑に入り組むことはありません。

仕事で開発しているアプリではReduxなしでこのようなフィルタ機能を実装していましたが、そのときはQuestionListViewModelに相当するViewModelをフィルタ選択画面に渡していき、選択されたフィルタをそのViewModelにセットするというやり方をしていました。

これだとフィルタ選択画面では2つのViewModelが存在するような形になってしまい、他の画面との統一性がなくなってしまいました。

今回紹介した実装方法だと、画面が持つ機能によってViewControllerやViewModelの実装が大きく変わることがありません。

複雑な状態のやり取りが起きる画面であっても、状態変化が起きる場所は決まっているので、コードが非常に読みやすいです。

まとめ

MVVM+Reduxアーキテクチャにチャレンジした背景と、MVVM+Reduxアーキテクチャをどのように実装しているかについてご紹介しました。

実装方法については正直まだまだ試行錯誤の段階です。

今は単純に画面ごとに分割しているだけのStateツリーの構成の仕方にも改善の余地はあるだろうし、ActionCreator、Middlewareといった、まだ使用していないReduxのコンポーネントもあるので、より良いMVVM+Reduxアーキテクチャの実装方法があるはずです。

今後もMVVM+Reduxアーキテクチャについて色々と発信していく所存です。

非常に長くなってしまいましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。

-

ネット上の様々なMVVMの記事を呼んだ上での私個人の理解です。 ↩

1週間でアプリのパフォーマンスを5倍に改善した話

Swift Advent Calendar 2018 の 7 日目です。

先日開発中のアプリのプロトタイプを完成させ、自信満々に仲間に見せたところ

「動いてるけど動作重いね、、」

と言われショックで2日間放心状態に陥りました。

しかし!そこから1週間集中的にパフォーマンス改善に取り組み

起動時間を大幅に改善することに成功しました。

今回はその時の取り組み、アホみたいに遅かった原因、結果どれくらい短縮できたのかをまとめました。

※当然ですが、効果は各プロジェクトの実装に完全に依るものです。あくまで一例として参考にしていただけたらと思います。

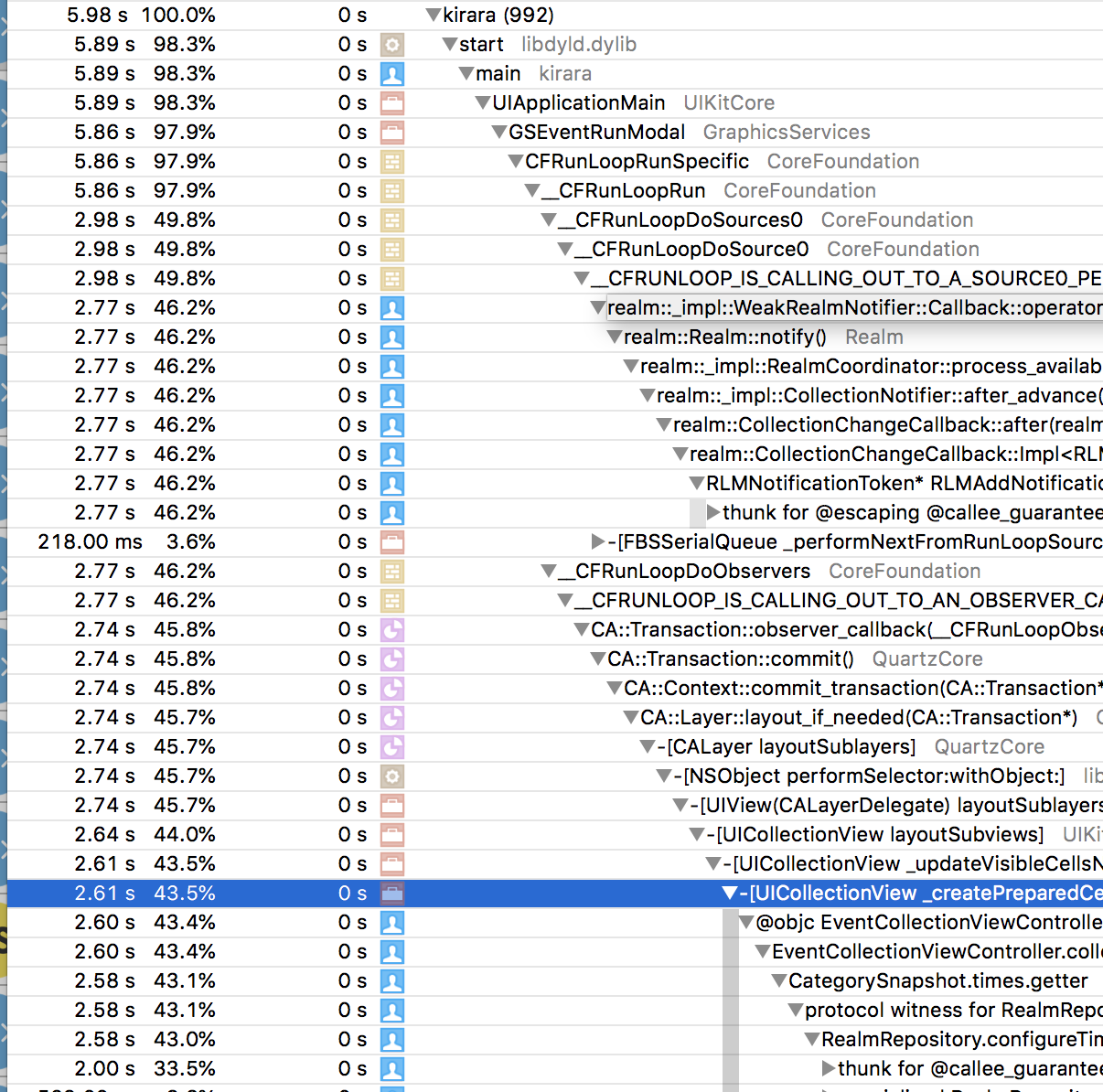

① TIME PROFILERを活用しよう( −5.6s )

まず、基本のキとして、Xcode Instrumentsの機能であるTIME PROFILERを使いました。

参考:XcodeのInstrumentsのTime Profilerを使って重たい処理を調べる

この機能でスレッドを展開し、時間を食ってる処理を探し出すことができます。

原因:Dateに生やしていたExtention

至極当たり前のことですが、ループ内でのインスタンス生成はアンチパターンです。

しかし、下記のような便利なExtentionをDateに生やしていることによりそこに気づけませんでした。

extension Date {

var calendar: Calendar {

var calendar = Calendar(identifier: .gregorian)

calendar.timeZone = .current

calendar.locale = .current

return calendar

}

var zeroclock: Date {

return fixed(hour: 0, minute: 0, second: 0)

}

static var now: Date {

return Date()

}

static var today: Date {

return now.zeroclock

}

func fixed(year: Int? = nil, month: Int? = nil, day: Int? = nil, hour: Int? = nil, minute: Int? = nil, second: Int? = nil) -> Date {

let calendar = self.calendar

var comp = DateComponents()

comp.year = year ?? calendar.component(.year, from: self)

comp.month = month ?? calendar.component(.month, from: self)

comp.day = day ?? calendar.component(.day, from: self)

comp.hour = hour ?? calendar.component(.hour, from: self)

comp.minute = minute ?? calendar.component(.minute, from: self)

comp.second = second ?? calendar.component(.second, from: self)

return calendar.date(from: comp)!

}

}

こういったExtentionはとても便利ですが、実際に以下のように膨大な時間を食っていました。

func updateItems() {

items.forEach{

if $0.end.zeroclock < Date.today {

deleteItems($0)

}

}

}

お気づきでしょうか、この類の処理は配列の要素の数だけDate、DateComponents、Calendarの初期化を行なってしまっています。

この中でもDateComponents、Calendarの初期化は繰り返すことで膨大な時食い虫となります。

利用するDateComponents、Calendarはstaticで宣言しておくのが良いと思います。

extension DateFormatter {

static var Current:DateFormatter = {

let formatter = DateFormatter()

formatter.locale = .current

formatter.timeZone = .current

return formatter

}()

}

extension Calendar {

private static var Current: Calendar = {

var calendar = Calendar(identifier: .gregorian)

calendar.timeZone = .current

calendar.locale = .current

return calendar

}()

}

そもそもDateは絶対的な時間軸上のある一点を指すクラスです。

相対的な時間を扱う際にはCalendarクラスを扱うのが正しいのだと思います。