新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、米国やブラジル、インドなどでいまだに大規模な感染者の増加が続く。この数カ月の流行を通じて、流行の規模や様相が国によって大きく異なることが明らかになった。個人レベルで見ても、このウイルスの感染者はその一部だけが重症化し、症状のばらつきが目立つ。こうしたばらつきの背後には何があるのか。科学者たちはウイルスとヒト、双方のゲノム解析でこの謎に挑んでいる。

政府の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の発表資料に基づくと、5月25日時点の日本の累積感染者数は人口10万人あたり13.1人、死亡者は同0.6人だった。米国は感染者が同510.5人、死亡者は同30.0人。台湾は感染者が同1.9人、死亡者は同0.03人だ。人口あたりの感染者数や死亡者数には100倍以上の開きがある。国ごとの対策の差異はもちろん影響していると考えられるが、けいゆう病院(横浜市)の菅谷憲夫感染制御センター長は「2桁も違うと、もはや異なる病気という印象を受ける」と話す。

世界中の研究者が、様々な仮説を立ててこの問題に挑んでいる。仮説の1つは、突然変異によってウイルスの性質が地域ごとに変化しているというものだ。ウイルスは自分自身を複製する際、一定の頻度で自分の遺伝情報を記録するRNAの配列を誤ってコピーする。

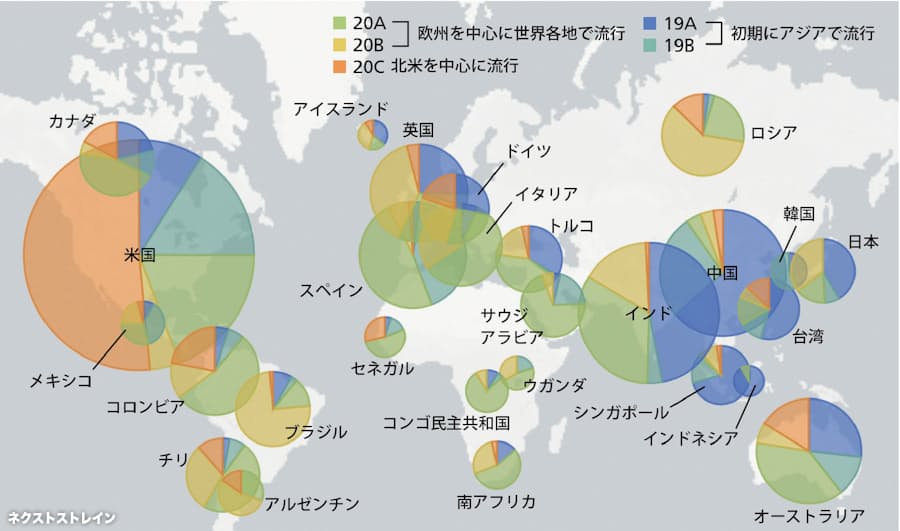

この仮説を検証するには、世界中から感染者の病原体のゲノム配列情報を集めて比較しなくてはならない。そこで、新型コロナの流行以前から様々な病原体の変異を追跡調査してきた「ネクストストレイン」と呼ぶ国際プロジェクトが重要な役割を果たしている。

世界各地から集まった約5000種の新型コロナウイルスのゲノム情報を解析した同プロジェクトのリポートによれば、現在このウイルスは1年間に24個の速さで変異を蓄積しているとみられる。これはインフルエンザウイルスよりも遅い速度だ。

ウイルスに1つ、2つと変異が蓄積すると、わずかに配列の異なる多数のバリエーションが生じる。共通した変異を持つもの同士をグループ化し、ネクストストレインは6月上旬、これらを暫定5つのグループに分けることを提案した。5グループのウイルスの割合を地域別に比較すると、アジアと欧米ではかなり比率が異なる。

もっとも、ゲノム上の配列が変化したからといってウイルスの性質が変わるとは限らない。ゲノムの配列を小説に例えれば、あるページの文字が1つ間違っていてもストーリーが変わらないのと同じだ。グループの異なるウイルスに性質の違いがあるかどうか調べるには、実際に変異を起こしたウイルス粒子を人工的に実験室内で再現し、培養細胞への感染能力や実験動物に対する病原性などを調べる必要がある。こうした研究も進行中だ。

ウイルスではなく、ヒトの個人差や人種の違いが症状の差異と関係しているとする仮説もある。こちらの検証では、感染者の協力を得て血液を採取し、症状の違いと関係するヒトのゲノム配列の違いを分析する。フィンランドのヘルシンキ大学の研究者らが中心となった国際プロジェクト「COVID-19ホストジェネティクスイニシアチブ」に世界から約200の研究チームが集い、解析が進行中だ。

患者の体質に合わせた新型コロナの治療実現や、公衆衛生施策の正しい評価はどの国でも大きな課題となっている。国ごとの流行の違いや個人の症状の差異を生む要因がわかれば、こうした課題を解決するカギとなる。目下進展中のゲノム解析は、新型コロナと闘い続ける私たちに有力な情報を提供してくれるはずだ。

(日経サイエンス編集部 出村政彬)

(詳細は現在発売中の日経サイエンス2020年8月号に掲載)