配信まであと2カ月...待ち遠しすぎる!

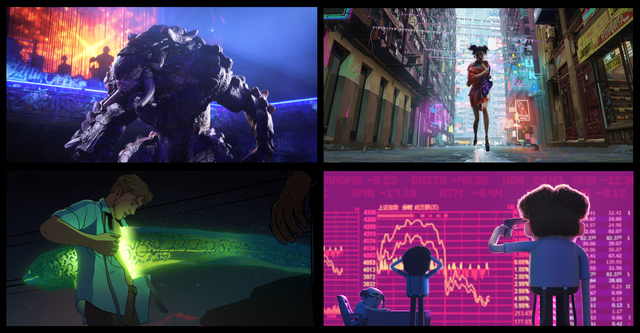

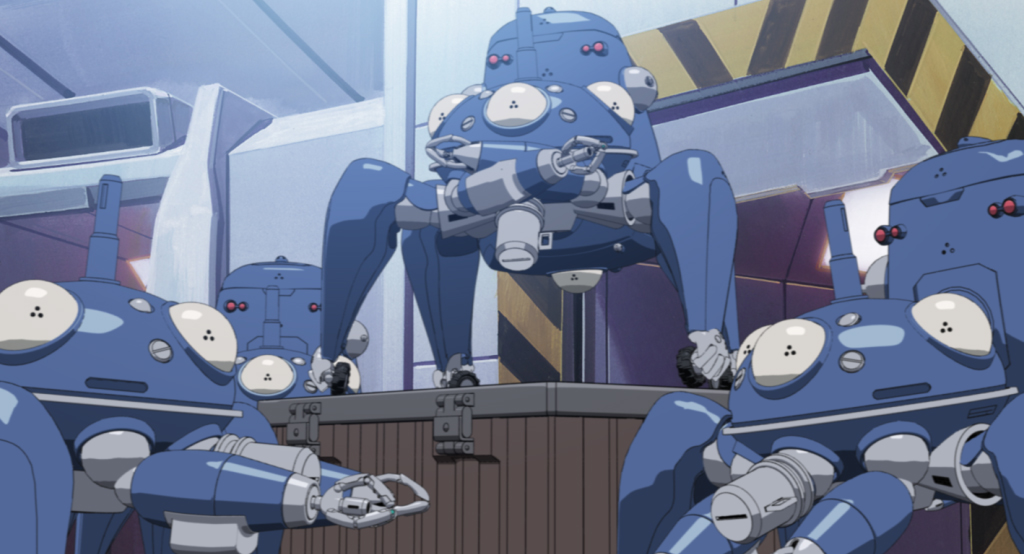

Netflix(ネットフリックス)で2020年4月より配信される、『攻殻機動隊』のアニメ新シリーズ『攻殻機動隊 SAC_2045』。今回はその共同監督のひとりであり、『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX(以下 S.A.C.)』シリーズも手掛けた神山健治監督にインタビューしてきました。

フル3DCGアニメーションになった新作の舞台裏から、『S.A.C.』が制作された2000年代からの変化、そして『攻殻機動隊』でのテクノロジーの扱いなど、たくさん伺ってまいりましたよ!

3DCGになって監督の仕事量はすごく増えた

──『攻殻機動隊 SAC_2045』は『ULTRAMAN』から引き続き、荒牧伸志監督との共同監督の作品ですが、役割分担などはしているのですか?

神山健治(以下、神山):特に決めてはいなくて、すべての工程を2人で同時に見ていく形にしています。「作業をチェックするのは分担して欲しい」との声もスタッフからはあるのですが、それをやっちゃうと2人で意見のズレが出るんじゃないかと思っています。もちろん全部を一緒にやっていても起こることですがね。

ただ、やってるうちに「ここは君に任せるよ」みたいな感じで、自然に分担することは起こります。たとえば『攻殻機動隊 SAC_2045』で、編集は3分の2くらい私が担当して、荒牧監督が残りをやっていますね。『ULTRAMAN』の編集はだいたい荒牧監督がやっていました。

──イメージがつかない読者の方も多いと思うのであえて質問したいのですが、アニメの監督って実際にはどんな仕事をしているのですか?

神山:大まかに順を追って説明していきますね。シリーズを作るとなった場合、プリプロ(プリ/プロダクション、制作の下準備)の段階、まず脚本や設定から関わります。ちなみに今作では荒牧監督は自分でメカを描かれたりしますし、僕はシリーズ構成に加えて1話と2話の脚本なんかも作っていますね。そして絵コンテを切るのですが、シリーズの最初の方は監督が切ります。

今作のような3D作品だと3Dモデル作りがあるので、そこで出来上がったもののチェックもします。その間にモーションキャプチャーの準備として撮影のレイアウト(カット割り)などの打ち合わせをし、実際の撮影にも参加します。

こうして出来上がった3Dモデルとモーションキャプチャーのデータを組み合わせてキャラクターが動くようになります。あとはそれを背景と組み合わせ、さらに役者さんの演技データでは足りない部分をアニメーターがいろいろ付け加え、キャラクターのアニメーションを完成させます。

ここでアニマティクスという、動画版の絵コンテのようなものを作って完成版に近い分数の映像を用意してカッティングをします。

ただ、キャラクターに動きをつけて背景に置いたら作品が完成するわけではありません。ライティングを行なったり、車の動きや木の揺れみたいな背景のアニメーションを用意したり、銃のマズルフラッシュや爆発のようなエフェクトをつけて最終的な画面に近づけていきます。監督はこれをすべて1つ1つチェックするわけです。

監督の作業量は2Dアニメと比べて、もしかしたら2倍くらいになってるかもしれません。

──2人で監督やってちょうどいいくらいですね。

神山:そうなんですよ(笑)

──制作面で『ULTRAMAN』から変えた部分はありますか?

神山:基本は『ULTRAMAN』の延長線上で作っていますが、パイプライン(作業工程)をリニューアルする中で、あまり見えない部分でのソフトウェア面は変更しました。コンポジット(映像素材の合成)するのはAdobeのAfter Effectsでやるのが一般的でしたが、流石に3Dアニメのコンポジットをやるのは限界が来ているので、そのあたりを変えました。

──視聴者側すると、今回の新作は『ULTRAMAN』から間髪入れずに出てきた印象なのですが制作期間はどれくらいなのですか?

神山:『攻殻機動隊 SAC_2045』の企画自体が始まったのは『ULTRAMAN』より早くて、今から5年前くらいですね。ただ、当初は私も荒牧監督もそれぞれ別の企画を抱えていたので、月イチくらいでミーティングを重ねるような感じでした。

そして制作チームを編成していく中で『ULTRAMAN』が決まり、そこから作っていったので世に出たのは『ULTRAMAN』が先になりましたね。『ULTRAMAN』は2年くらいで、『攻殻機動隊 SAC_2045』は実質1年半くらいですね。一旦動き出すと早いです。

──最近の作品だと2Dアニメでも早くて2年くらいなので、早いほうだとは思います。立て続け過ぎてだいぶ大変ですね(笑)

未来を予想するのではなく現在を切り取る

──『S.A.C.』は2002年に放映が始まったシリーズですが、例えば『攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG』(2004年)の「個別の11人事件」はアメリカ大統領戦時(2016年)に話題になったフェイクニュースに通じるものがある、いまでも通じる要素を含んでいるように見えます。こういった要素は、作品にどうやって盛り込まれるのでしょう?

神山:放送が終わった後、「未来を予見していた作品だね」と言われることも多かったんですが、作っている間、未来を予想して作ろうみたいな意識は僕自身にはありませんでした。

アニメーションで「今」を切り取るのが僕のスタイルなので、『S.A.C.』はだいたい2000年の頃の「今」を取り入れようとしていました。

企画が始まったのは1999年のクリスマスの休暇に入る直前くらいの時で、「押井守監督の『攻殻機動隊』の長編アニメに合わせて、TVシリーズを監督してみないか」という形で話が来ました。周りの人からは、「攻殻機動隊のTVシリーズなんて不可能」とか「押井守監督の長編が動いてる間にやるなんて無謀」とか「これから巨大なショッピングモールができるのに町の商店街を盛り上げようなんて無理だから」みたいなことを言われたのをよく覚えています。

なるほどなぁと思いつつ、これだけみんなからダメだと言われるなら上手くいくなと思ったんですよ(笑) 誰もが想像しないことをやったほうがいいので、TVシリーズを引き受けました。

それで脚本の骨子が出来上がるかどうかという頃に、9・11(米国同時多発テロ)が起こったんですよ。発生した時は別作品の作業中で、たまたま押井監督が現場に来ていて、一緒にTV報道を見ました。

歴史的な大事件となるのを感じ、作品に今の時代の空気を入れて、『攻殻機動隊』を通じて咀嚼してみよう...と考えたのです。だから「未来を予測する」的な意図はありませんでした。

──テクノロジー面でも先取り気味なことはけっこうある作品でしたね。

神山:企画が始まった頃は、まだSNSはメジャーではなく、携帯電話でやっとメールや写真を送れるようになるくらいでしたね。(Friendsterやmyprofile.jpは2002年に、mixiやFacebookは2004年に登場)

その頃に出てたテック系の雑誌のインタビューで、確か通信キャリアか携帯電話のメーカーの偉い人が「せっかく電話で会話できるのに、なんで文字でやり取りをする必要があるのか。こんなの流行るとは思えないね」的なことを言ってたのをよく覚えています。

それを読んだ時、僕は逆にテキストの方が流行ると思ったんです。例えばドラマの感想を語り合おうとして、電話だったら一対一でしか話せないし、対面だったら早くても翌日に学校なんかで話をすることになりますが、テキストだったら多数に向けてすぐに発信できますからね。

当時、すでにネット掲示板はあって悪い面も出ていましたが、いつかテキストで会話することが主流になるだろうとは思っていました。それがあって『S.A.C.』ではTVの討論番組にテキストのコメントが流れるシーンを登場させました。

──今から見たら自然な光景ですが、2000年代初頭のアニメと考えると早いですよね。

神山:そうですね。ちなみにあのテキストの中には「笑い男」の犯人を言い当ててるやつがいる、なんて仕掛けもあったりするので、見返す時はチェックして欲しいです(笑)。

あれが現実になっていったのは自分でも印象深いですね。ただ、イデオロギーや経済は『S.A.C.』を作っていた時からだいぶ変わったと思います。

当時は、アメリカが頼れる同盟国かどうか怪しくなるとか、EUがこんなに早くほつれ始めるとか、多くの人は思っていなかったですよね。『S.A.C.』ではEU圏の「ユーロ」に対して、未来のアジアには共通通貨である「エイシア」がある、と設定したんですが、今からしたら全く考えられないことになりました。

日本がこんなに経済で沈んでしまうのも予想外でしたね。原作漫画の『攻殻機動隊』では日本はテクノロジーで世界を席巻し、企業が経済力を駆使して政府の代わりに機能しているなんて描かれ方をしてました。それは80年代の感覚で『S.A.C.』もそこは引き継いでいるのですが、今はだいぶ変わりましたよね。

──『攻殻機動隊 SAC_2045』では世界経済が崩壊していますが、それはやはり近年のことを反映したのでしょうか?

神山:そうですね。テクノロジーは現実にだいぶ追いつかれてしまったところはあるので、そこをどう描くかも色々と考えました。「2045」はAIが人間の能力を超えるシンギュラリティ(技術的特異点)が起こると予測されている年から来ています。

でも最近の流行の流れはとにかく早いので、配信するころにはきっと流行ってないからシンギュラリティって言葉は劇中で絶対使わないぞ、とは考えていましたね(笑)。

──いろんなテクノロジーが登場しますが、劇中で登場させるものに何か基準とかはあるのでしょうか?

神山:テクノロジーを扱う作品ではありますが、僕自身は理系ではないです。なので僕の「あったらいいな」が基準になっていますね。

例えば、電脳は携帯電話が頭の中にあるみたいな状態なので、ネットワーク経由でデータのやり取りが出来て超能力みたいな感じがします。でも、それだけでは視覚的にはつまらないので、ウィンドウが開かれて相手が送ってきたデータがその場で見える映像を足しています。

他にも外部記憶装置なんていい方をしてましたが、あれも大容量のハードディスクやサーバーがあるといいよね、という願望から来ています。今ではクラウドで当たり前になりましたけど。

ただ、『S.A.C.』は高速なインターネット後の作品が持つ一つの弱点として、ぜんぜんガジェットが出せないというのがあるんですよね。例えばロボットアニメとか、高速ネット通信が可能になる以前であれば巨大な兵器に乗って戦う理由があり、それがカタルシスになったわけですが、今はドローンとかが当たり前で、パイロットが命をかけて戦う必要があまりないんですよね。もちろん作品ごとに理屈は用意されてるわけですが。

──確かに。あんまり道具を持ってあれこれやるのは、もう未来っぽくなくなっちゃってますよね。

神山:そうなんですよ。

──サイバーパンクものといったら、ガジェットでもなんでもケーブルを使った有線接続でした。『攻殻機動隊』でも一応ケーブルは描かれますが、実際にはもうすべて無線になってそうですよね。

神山:本当はしなくていいんですよね、有線。でも設定上、「盗聴されにくい」みたいな有線の優位性は作ってありますが(笑)。

──最近のテクノロジーの進化・変化で驚いたことはありますか?

神山:AIですかね。最初のシリーズでは、押井監督の『攻殻機動隊』の要素を引き継いで、人形使いのような漠然とした人間っぽいけど人間ではないもの、用語を使えば「ゴースト」を持たないものとしてAIを登場させていました。

でも、今はiPhoneのSiriみたいに色んな所で使われて生活の中に入ってくるようになって、みんなの中にAIってこんなものだよねと理解されて、今までのように物語にとりあえず正体不明なAIを出すことが難しくなっています。

しかもAIはスマートフォンほど生活を激変させないまま、まぁこんなもんだよねとスルーされているところに、驚きというか戸惑いを感じました。

イッキ見文化はドラマ作りに大きく影響した

──テクノロジーの進化もあり、新作『攻殻機動隊 SAC_2045』が配信されるNetflixのような配信サービスの普及でアニメも視聴環境や見るスタイルが大きく変化してきていますが、それは作品作りの中で意識されていますか?

神山:(携帯で見るので)あまり画質を求めていなかったり、倍速で見る人たちが増えていることは聞いています。でも、それに対応した作品作りをしようとは今のところはありませんね。画質も音響もできる限り最高品質で作って、ある種の映画なんだという意識で作っています。

ただ、Netflixで配信するシリーズを作る上でイッキ見は意識しています。やはりクリフハンガー的な作り(ピンチや急展開で視聴者など盛り上がりる展開の結末を見せずに、各話をいったん区切る手法)で続けて見たくなるようにしておかないと、一気に見られる状況でも序盤でシリーズの視聴を止めてしまうことがありますからね。

テレビドラマだと、各話の放送ごとに一週間のインターバルがあるのは演出上は有効でした。次のエピソードで時間が一気に飛んでも、視聴者が想像できる範囲であれば許されるものでした。

そのインターバルは、シリーズが12話あるとしたら12話より多くの情報を入れられる行間として使えていたわけです。ところがイッキ見をすると、必ずしもそれが使えるとは限らない。

あと、海外の人達も同時に見ることは今までは意識せずにすみましたが、『攻殻機動隊 SAC_2045』は世界同時配信なので意識をしているところでもあります。

『攻殻機動隊 S.A.C. TRILOGY-BOX STANDARD EDITION』

神山健治監督による『攻殻機動隊 S.A.C.』シリーズOVA3部作をコンプリートしたBlu-ray BOX

2020年3月27日(金) 発売

商品情報:https://v-storage.bnarts.jp/gits_sac

©士郎正宗・ Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会

『攻殻機動隊 SAC_2045』

2020年4月 NETFLIXにて全世界独占配信スタート

公式サイト:https://www.ghostintheshell-sac2045.jp

公式Twitter:https://twitter.com/gitssac2045

最新予告編:https://youtu.be/O6pA7Dw_iCw

©士郎正宗・ Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会