【简略科普】加洛林诸王记·第七卷:东侵南伐战不休

前文连接:

虚无行者:【简略科普】加洛林诸王记·第一卷:此身原是罗马人第七卷:东侵南伐战不休

- 第一章:卅年血战由此始

入侵意大利在查理曼的意料之外,前文已经说过,早在772年查理曼就吹响了讨伐萨克森人的号角。

萨克森战争是查理曼一生中最漫长的战争,双方冲突从772年开始,断断续续的打到804年,持续整整32年,期间经历过十八次大战役。

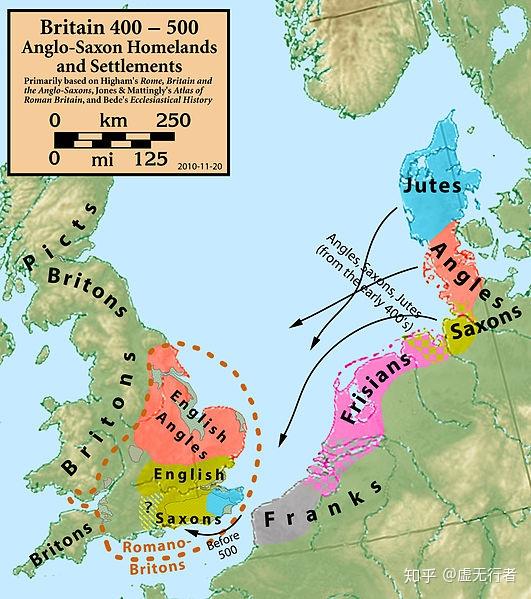

什么是萨克森人呢?称呼那群留在日尔曼黑森林的部落时,他们叫做萨克森人,称呼那群入侵不列颠的部落时,他们叫做撒克逊人,但都是一个单词,即Saxons。

早在古罗马时代,托勒密就在他的著作中提到“萨克森人”,但这存在争议,有学者认为那只是其他部落的误称。

第一个毫无争议的“萨克森”,来自罗马皇帝朱利安在356年的演讲中,他宣称萨克森人是篡位者马格嫩提乌斯的盟友。

萨克森的拉丁文是“sahsnotas”,意思是持剑人,与许多日耳曼人一样信奉奥丁大神,但他们的信奉与北欧老乡颇有不同,萨克森人会树立“伟大的支柱”(Irminsul)来表示崇拜。

有学者认为图腾柱象征着北欧神话的世界树,19世纪学者雅各布将其与古挪威语联系起来,觉得本意是“大地”或者耶梦加得。

当法兰克王国还处于墨洛温王朝时,随着图林根王国被灭,东进的萨克森人就屡屡在边境产生冲突,期间部分萨克森人部落被征服,而不得不向法兰克王国缴纳猪贡。

至于萨克森人和加洛林家族的冲突,则在“铁锤”查理时期就发生,不管是小丕平暴死后的混乱期,还是“铁锤”查理去世后针对卡洛曼兄弟的包围网,萨克森人部落都有参与其中。

- 第二章:图腾倒下战火燃

当东方又传来萨克森人焚烧教堂殴死教士时,查理曼以此为由于772年的春夏之交在沃尔姆斯召开会议,开始自己首次入侵萨克森人。

战争初期查理曼势如破竹,很快就打到埃雷斯堡(Eresburg),昔日赫尔曼曾在这里全歼罗马军团,让奥古斯都发出“瓦卢斯还我军团”的怒吼,“铁锤”查理也进军到这里过,但查理曼超越了祖父,他待在这就不打算走了。

查理曼将埃雷斯堡的异教徒祭坛摧毁后,在当地修建了军事要塞,将维西河附近的大片领地纳入掌控之中,这里也成为后来数十年入侵萨克森人的出发点,由此可见查理曼的战略目光。

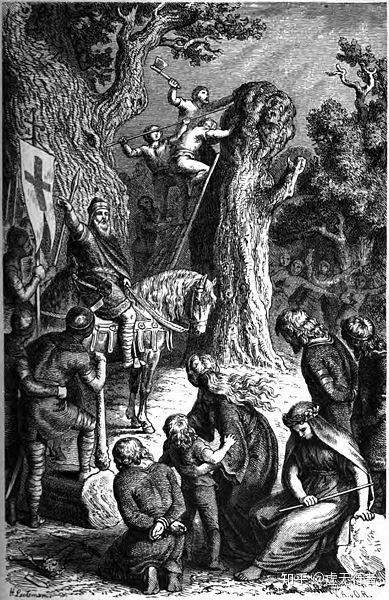

并且与前辈不同,查理曼认为想要真正统治萨克森人,必须同时从精神上征服他们才可以,于是让教会派牧师来驯化主的羔羊。

不少牧师被这个任务吓得面如土色,搞得最后来这里传教的牧师反而是盎格鲁撒克逊人,正好他们祖上也都是老乡。

当战争进行到773年时,已经有不少萨克斯酋长投降,于是查理曼留下一批教士和军队后,便离开战场前往伦巴第,响应哈德良一世的求援。

可查理曼走没多久,就因为传教士强迫萨克森人推倒他们在帕德博恩的图腾柱,使得刚刚平定的萨克森地区爆发全面暴乱。

- 第三章:三大氏族皆俯首

当时萨克森人分为四个氏族,最接近奥斯特拉西亚的威斯特伐利亚部落,最远的东部边境伊斯特伐利亚(Eastphalia)部落,位于两者之中的安格利亚(Angria)部落,和靠近日德兰半岛的诺达尔宾吉(Nordalbingia)部落。

查理曼在意大利待到774年6月后,才在775年重返萨克森地区镇压叛乱,为了增强法兰克对当地的控制,查理曼在已经修建的埃雷斯堡之外,又修建星堡(syburg)和查理堡(karlsburg),这三座堡垒呈扇形插在萨克森地区的核心地带。

这一招对萨克森人来说几乎是打蛇七寸,使得大部分萨克森人没能挺过今年,除了本来与法兰克接触不多的诺达尔宾吉部落以外,剩下3个部落纷纷投降,接受基督教洗礼并对查理曼宣誓效忠。

平定这次叛乱后,查理曼又在帕德博恩修建行宫以加强控制,等到776年因为教皇哈德良一世的密信南下,威斯特伐利亚酋长韦德金特(Widukind)趁此机会再次率领萨克森人叛乱,一度摧毁埃雷斯堡,使得叛乱席卷整个地区。

查理曼在777年率军会来,韦德金特被揍得一败涂地,不得不转进娘家丹麦,萨克森这次叛乱暂时平定。

战后查理曼在帕德博恩召开大会,邀请所有萨克森人贵族来这里,重申对自己的效忠,并以四大氏族将萨克森划分为四个传教区。

- 第四章:教皇密信说叛逆

上一章说道,查理曼在776年收到教皇哈德良一世的密信后,就突然抛下打到一半的萨克森,那么这是为什么呢?因为哈德良一世的信件内容是告密,说有叛徒。

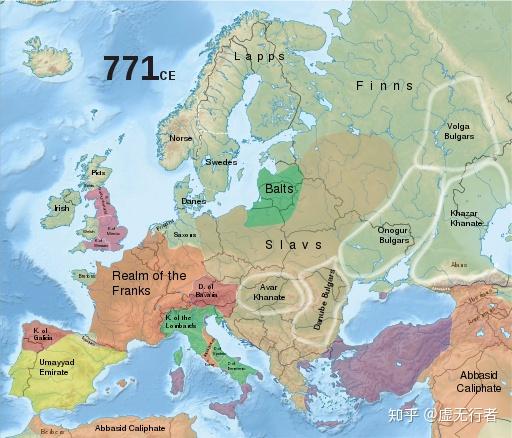

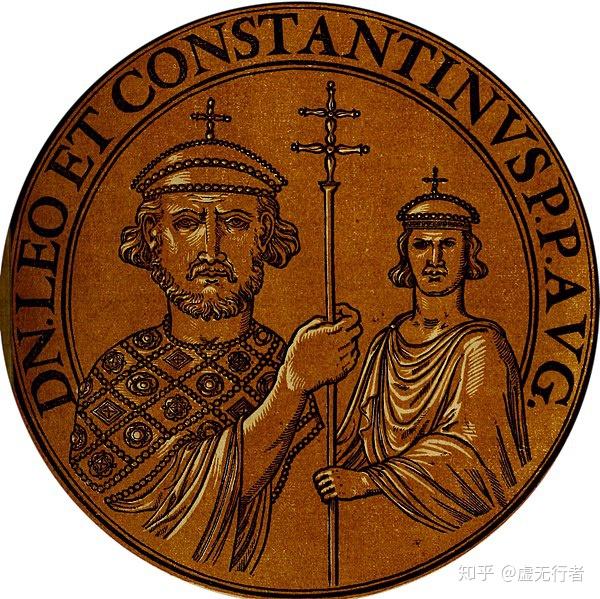

据哈德良一世声称,拜占庭皇帝利奥四世正在煽动弗留利公爵弗留利公爵罗德冈、斯波莱托公爵希尔德普兰德和贝内文托公爵阿雷奇思二世,想让他们联合对查理曼发动叛乱。

这3个贵族中,罗德冈在伦巴第国王德西迪里厄斯时代就成为弗留利公爵,当查理曼发动入侵后,他在774年向查理曼宣誓效忠。

而阿雷奇思二世是前任贝内文托公爵柳特普朗德的儿子,他父亲柳特普朗德曾与斯波莱托公爵阿尔博因在756年以宣称效忠法兰克国王“矮子”丕平为借口,发动对伦巴第国王德西迪里厄斯的叛乱。

可是由于“矮子”丕平正忙于包围萨拉森人的纳博纳,连教皇都叫不动他,何况两个贵族?因此两人的叛乱在758年被镇压,斯波莱托公国被德西迪里厄斯没收,但他宽恕了阿雷奇思二世,让他成为贝内文托公爵并将女儿嫁给他。

不过阿雷奇思二世对查理曼称不上背叛,他占着身处最南方,有着态度暧昧的拜占庭,因此从未对查理曼宣誓效忠,甚至还继续自称伦巴第国王。

而希尔德普兰德则是在774年崛起的新贵族,趁着查理曼入侵的混乱而成为斯波莱托公爵,随即向查理曼宣誓效忠,还到罗马去拜访哈德良一世,使得自己的头衔得到承认。

这三个贵族要是联合起来发动叛乱并不是一件小事,因而查理曼才迅速离开萨克森,可经过调查,阿雷奇思二世没有北上的计划,希尔德普兰德干脆是被诬陷的。

得知自己卷入谋反后,他吓得急忙上书自辩,并在779年去康比涅拜访查理曼,重新宣誓效忠还带来礼物,请求查理曼保护自己利益不受哈德良一世的侵害。

唯一有谋反迹象的是弗留利公爵罗德冈,因而查理曼轻松将他的叛乱给镇压后,任命法兰克人贵族马卡里乌斯为新公爵,便返回北方继续与萨克森人交战。

- 第五章:南方孝子诓援军

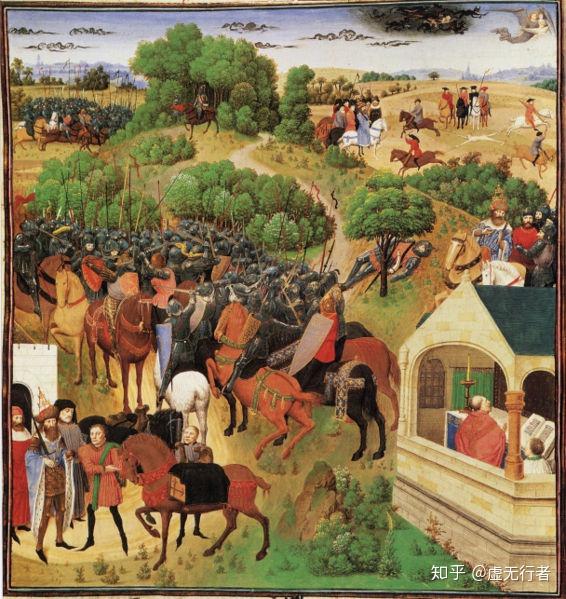

或许查理曼那时以为持续5年的萨克森战争将告一段落,因而当南方来客在778年到访帕德博恩时,顿时激起他对南方的兴趣,这也是著名史诗《罗兰之歌》的开始。

此前已经说过,流亡的倭马亚王子拉赫曼在750年来到伊比利亚,击败当地割据的总督而建立科尔多瓦哈里发国。

时至今日,只剩下比利牛斯山脉一些地区还割据自立,他们的理由是自己要效忠阿拔斯王朝,其实这很好理解,毕竟阿拔斯王朝远在天边,而拉赫曼近在眼前。

所以778年派使节来帕德博恩拜访查理曼的,就是一位在巴塞罗那与赫罗纳割据的埃米尔,苏莱曼·阿拉比(Sulayman al-Arabi)。

阿拉比并不是自己一个人来的,他带来的请愿书中,还有萨拉戈萨(zrargoza)埃米尔侯赛因和韦斯卡(huesca)埃米尔阿布·陶尔的联合署名,表示只要查理曼愿意支援这几位埃米尔,那么南方的土地就会对法兰克打开大门。

为了坚定查理曼南侵的决心,阿拉比的使节信誓旦旦的保证,巴格达的哈里发正在组建讨伐科尔多瓦的远征军,到时候必可以与查理曼南北夹击,覆灭一个区区拉赫曼的势力那简直是易如反掌。

经过阿拉比使节一阵口诺莲花的狂吹,成功让查理曼起了心思,这便有了即将到来的南侵伊比利亚,而在《罗兰之歌》中,接下来的剧情是这样的:

查理曼发动对南方的入侵,经过7年的战争后,萨拉森人国王马赛勒(Marsile)只剩下萨拉戈萨一座孤城,为了绝地求生,马赛勒接受智者的建议决定对查理曼诈降,表明自己愿意改信基督教并效忠查理曼。

已经厌倦战争的查理曼信以为真便决定撤军,结果在荆棘谷(roncesvalles)中遭遇马赛勒的伏击,殿后的罗兰寡不敌众英勇牺牲,愤怒的查理曼挥师回击,将马赛勒与赶来支援的巴比伦大酋巴里甘特(Baliganant)一同击败,抢走了萨拉戈萨女王。

这无疑是史诗中带着夸张虚幻的剧情,那么接下来我将带领大家走进历史上真正的荆棘谷惨败。

- 第六章:兵分两路下山南

法兰克人传统的社会结构叫做马尔克公社(march),有些贵族会被封做马尔克公社的守护者,比如罗兰就是布里塔尼边境地区的马尔克公社守护者。

而作为马尔克公社中的部落民,为了体现古日耳曼人精神,每年会有三个月的时间自带兵器粮食为领主服役,三个月一到就自行散去,因此march既有三月的意思,也有进军的意思,这无疑有着来自查理曼时代的影响。

不过这个制度是从墨洛温时代传下来的古老制度,等到墨洛温王朝晚期已经逐渐崩溃,这才有了“铁锤”查理的采邑制改革,而查理曼时代的不断征战,也加速欧洲马尔克公社的解体。

查理曼对马尔克公社的破坏,除了体现在不断征伐上,还体现在他想出的一些骚操作,这次入侵比利牛斯山脉就是很典型的一个例子。

按理来说,马尔克社民要为法兰克自带兵粮服役三个月,可要是萨克森那边的社民,等你走到比利牛斯山脉都已经差不多三个月了,这怎么能行?

所以查理曼就耍花招,表示三个月不是从出发的日子开始算起,而要从到达目的地的日子开始算起,在此之前各位仍然请自备干粮。

总之依靠这种骚操作,查理曼动员起极其庞大的军队到达比利牛斯山脉,随即自己轻率纽斯特里亚军队从巴斯克进入伊比利亚,其他军队从加泰罗尼亚进入伊比利亚,最后两路大军将在萨拉戈萨会和。

从加泰罗尼亚进入的法兰克东路军队,得到巴塞罗那埃米尔阿拉比的热情欢迎,他本人甚至亲自带队指引去萨拉戈萨的道路,活脱脱就是一个带路党。

事情到这里还是很顺利的,但是到萨拉戈萨时出麻烦了,已经说好投靠的萨拉戈萨埃米尔拒绝开城放行。

- 第七章:血染荆棘遭惨败

当萨拉戈萨埃米尔侯赛因在774年刚被击败时,他是愿意与阿拉比一同投靠查理曼的,所以上了请愿书。

可等到他在777年击败科尔多瓦军队后,侯赛因顿时就飘了,不知道哪里来的自信,觉得自己可以南拒倭马亚北御查理曼,于是撕毁协议闭城不纳。

发现自己被放鸽子后,勃然大怒查的理曼率军包围萨拉戈萨,但是围攻一个月都没能攻陷这座城,为了避免被截断后路,查理曼在侯赛因支付赎城费并释放人质后,只能就此打道回府。

不过在走的时候,这次事件的主谋阿拉比被顺道绑走了,其实可以理解,当初是你信誓旦旦的声称科尔多瓦立马药丸叫我来,老子集结了全国军队来这里却吃了闭门羹,你想想不拿你开刀合适吗?所以说,这就是带路党的下场。

进军的时候是两路一齐进军,回军的时候则统一往西边方向走,我猜测可能是怕经过阿拉比统治的巴塞罗那和赫罗纳的时候,会给这家伙找机会逃掉。

查理曼军队在返回路途中遭到巴斯克人的袭击,本来心情不好的查理曼顿时愤怒难耐,虽然不知道是哪个部落干的,但这没关系,只要把所有巴斯克人都轮一圈,就一定能报复到自己的目标。

于是查理曼以巴斯克人和萨拉森人结盟为借口,对当地发动了清洗,巴斯克人最重要的城市潘普洛纳被查理曼的怒火摧毁,许多城市也被夷为平地,在当地设立哨站以后查理曼才决定离开。

虽然没能征服南方的土地,但将巴斯克人的财富给劫掠后,归程的部队行囊还是满满当当。

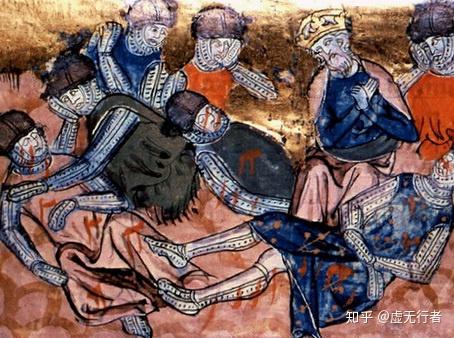

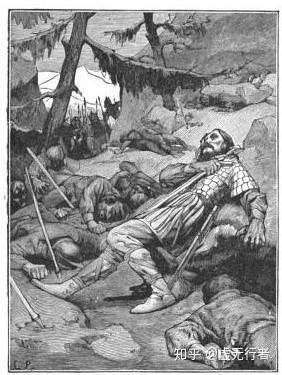

法兰克军队在778年8月15日进入荆棘谷(roncesvalles),由于军队十分庞大,当殿后部队翻越山口时已经是晚上了,满怀怒火的巴斯克人趁此机会发动突袭,他们利用地形将法兰克军队前后切割,随后对混乱的敌军展开了大屠杀。

- 第八章:狼狈退军心难定

很不幸的阿拉比幸运的利用这次袭击逃脱,事实上4个世纪以后一个萨拉森人史学家声称,阿拉比的儿子们参与了这次袭击,趁机将父亲救出囚禁。

而查理曼在黑夜中不敢擅自行动,只能等到天亮采取探查,发现后防部队已经全军覆没,作为统帅的罗兰、爱吉哈德和安塞尔姆等人全部牺牲,巴斯克人抢回自己的财富后便溜之大吉。

这次悲剧被称为“朗切沃伏击战”,也是史诗《罗兰之歌》的原型,可以说是查理曼一生中最惨痛的败仗,给他留下了严重的心理阴影,因此随后的生命中他再也没有亲自率军南下。

正是因为这一战输得这么惨,使得一些学者认为,装备简陋的巴斯克人不可能造成这么严重的损失,凶手应该另有其人。

加斯科涅兼阿基坦公爵卢普斯二世成为了有嫌疑的凶手,毕竟卢普斯二世曾经叛乱过,并且朗切沃就是在他的地盘。

卢普斯二世究竟有没有参与这件事,或许永远的埋在历史的迷雾中,我们作为后人能知道的,只有卢普斯二世自此以后就消失在历史的记载中,新任阿基坦公爵是他的儿子阿达里克(Adalric)。

当查理曼遭遇荆棘谷惨败时,王后希尔德加德在不远处为她生下一对双胞胎,路易和洛泰尔。

两人关系十分和谐,因此查理曼即便远征也会带着王后,这是希尔德加德第二次在战场上分娩,上一次是围攻帕维亚时生下了公主,这次所出生的孩子中,洛泰尔早夭,而另一个就是后来的“虔诚者”路易一世,他将继承父亲的领土。

查理曼从山南狼狈退军结束了这次讨伐,但是吃了这么大亏的他显然心难定,所以尽管没有亲自去南方,但法兰克的开拓并没有停止。

3年后的781年,查理曼将在朗切沃附近出生的三子路易册封为阿基坦国王,册封塞金为波尔多伯爵,库鲁瑟为图卢兹伯爵,让这俩人辅佐自己的儿子,以及向外开拓。

最后则是要提下那三个萨拉森人的结局,阿拉比回到家乡后不久就在萨拉戈萨被侯赛因杀死,韦斯卡埃米尔阿布·陶尔在科尔多瓦590年的吉哈德中与再次叛乱,与“虔诚者”路易联手一同抵御科尔多瓦,自此以后便没有消息。

- 第九章:再征东域人头滚

教皇哈德良一世在778年又向查理曼派出使节,希望法兰克能落实《君士坦丁赠礼》中给教皇的领土。

对此查理曼采取水磨工夫,从778年磨到781年做出承认教皇国对罗马、萨比那在内大片地区的统治,而作为交换,教皇国要放弃除此地区以外的要求,并同意查理曼对斯波莱托的统治。

其实这期间教皇的问题无足轻重,反而是原本以为已经平息的萨克森,却因为782年颁布的《萨克森异教区法规》再起波澜,这则法规中严厉规定,要处死不信奉天主教的萨克森人,于是流亡的韦德金特趁机带领萨克森人再次暴乱。

韦德金特率领的萨克森军队将不莱梅教堂给摧毁,主教狼狈逃跑,并在桑特尔(Süntel)进行一次成功的伏击,导致伯爵提奥德里克全军覆没。

当查理曼率军赶到时,最严峻的时段已经过去,韦德金特的第一波叛乱被法兰克驻军和改宗的萨克斯酋长联合镇压,大感欣慰的查理曼册封了第一批萨克森人贵族。

然后便是惩罚,他命令部分不稳的酋长到韦登(Verden)受审,随即在当地展开大屠杀,据说在这场“韦登大屠杀”中有4500个萨克森人被杀。

“韦登大屠杀”激起更多萨克森人的暴乱,为此查理曼不得不在当地度过两个冬天,甚至弗里西亚人都在784年卷入这场战争。

面对此起彼伏的叛乱,查理曼没有什么新鲜的手段,无非就是学习自己父亲当初平定阿基坦的经验,杀光烧光抢光,人没了叛乱也就结束了。

784年是决战的一年,查理曼在一个月内打赢两场战役,重创了萨克森人,使得满目疮痍的萨克森地区无力再战,叛军在785年纷纷投降。

此前叛军的领袖韦德金特也在其中,在得到自己人身安全的保证后,韦德金特便带着亲信向法兰克投降,查理曼还作为他的教父给他受洗。

之后韦德金特的经历就不详了,但在后世他成为教会的圣人,有许多神奇的传说,比如有关他的受洗。

在传说中韦德金特并不是战败才想要投降,而是受到了上帝的感召,据说复活节那天他假扮成乞丐混入查理曼的军营,在里面他见到一个神父抱着俊秀的小孩给士兵做弥撒,而过程中居然没人能看到那个小孩。

韦德金特被这个神秘景象吓得不轻,于是在弥撒后就连忙逃离,慌不择路的他在半路被认出身份,很快就扭送到查理曼面前。

在查理曼的面前,他坦白了自己对抗法兰克的罪行,而提到那个神秘小孩时,查理曼认为是上帝赐予的神迹,深以为然的韦德金特因而放弃异教崇拜接受洗礼。

作为萨克森叛军的领袖以及查理曼的教子,韦德金特在后世有极高的声誉,乃至奥托大帝都自称自己是他的后裔。

- 第十章:千年回首韦登屠

尽管韦德金特后来成为天主教的圣人,还有萨克森王朝这个后裔,但连后者都淹没在历史的长河中,除了有看过这段历史的人以及当地居民,还有谁会记着千年前这个传说多于事实的古人呢?

此前似乎拿出这件事出来说的,就伏尔泰这批人,他曾经说过“查理曼是千人屠夫,韦登就是他罪证的证明。”

而等到一战时,韦德金特真正被霍亨索伦王朝的御用文人推到风尖浪口,他们将韦德金特视作古代德国反抗法国侵略的国家英雄,为他谱写了许多诗篇与戏剧,以至于某些报纸批评说,与韦德金特有关的文章都已经陈词滥调。

等到德国一战战败后,韦德金特更是带上了族群主义色彩,被小胡子党用来作为宣传的工具。

这其中的主要推手就是阿尔弗雷德·罗森堡,他是一个坚定的反基督主义者,成为在纽伦堡审判中以反人类罪等名义被处决的战犯之一,为韦德金特写下《围城》和《韦德金特》两部戏剧。

《围城》等两部戏剧的大致剧情,是查理曼这个双手沾满鲜血的屠夫,作为天主教会的领袖对德意志发动邪恶的入侵,试图利用基督教会将德意志人强制混血,以此来破坏德意志的自由,从而将德意志变成一个温驯的非武装力量。

在戏剧中的高潮部分,查理曼对不愿屈服的韦德金特威胁说,如果他不肯接受基督教洗礼,那查理曼就会让成千上万的德意志少女与犹太人、希腊人、意大利人和摩尔人交配,通过混血让德意志人彻底消失。

戏剧中在韦登大屠杀爆发后,罗森堡还借助韦德金特之口说道:“这就是基督徒们所做的事情!他们假装博爱却带来杀戮!”

希姆莱也有相同的看法,他早就说过“查理曼就是屠夫”,因此于1935年时,在埋葬查理曼的亚琛建立起韦德金特纪念碑,碑上刻着“受洗礼的日耳曼人,被萨克森人屠夫查理曼屠杀”,同年当地的查理曼庆典也被取消,取而代之是“萨克森屠夫查理曼”的演讲。

最后是小胡子本人看不下去出来施压,才恢复查理曼在德国的名誉,使得1942年时“查理曼诞辰1200年庆典”得以顺利在亚琛举行。

5 条评论

1942年时“查理曼诞辰1400年庆典”

应该是1200周年吧

另外德国对查理曼帝国的态度也真是纠结,我记得法国也有类似的纠结,好像布罗代尔还是谁说查理曼“彻头彻尾是个德国人”emmm

不知其他西欧国家怎么认同查理曼帝国

感谢指正已修改。

毕竟法兰克人拉丁化了就比较难搞。

大概是感染了伦巴第人的费拉