OKRの肝は「組織の成長にコミットする」こと

個人の評価と結び付けてはいけない

OKRの提唱者は、米インテルの元会長であるアンディ・グローブ氏だ。同社がメモリー事業からプロセッサー事業に大転換する際に導入し、大きな効果を発揮したという。そのノウハウは、当時インテル社員で、後に世界的なベンチャーキャピタリストとなったジョン・ドーア氏によって広く西海岸のIT業界に伝わることになった。2018年にはドーア氏の著書『Measure What Matters 伝説のベンチャー投資家がGoogleに教えた成功手法 OKR』が日本でも発売され、IT企業を中心にしてその手法が広まっている。

及川氏は、そのドーア氏の言葉を借りながら、OKRとは「会社内のあらゆる組織が、同じ課題に全力で取り組むための経営管理手法」だと説明する。

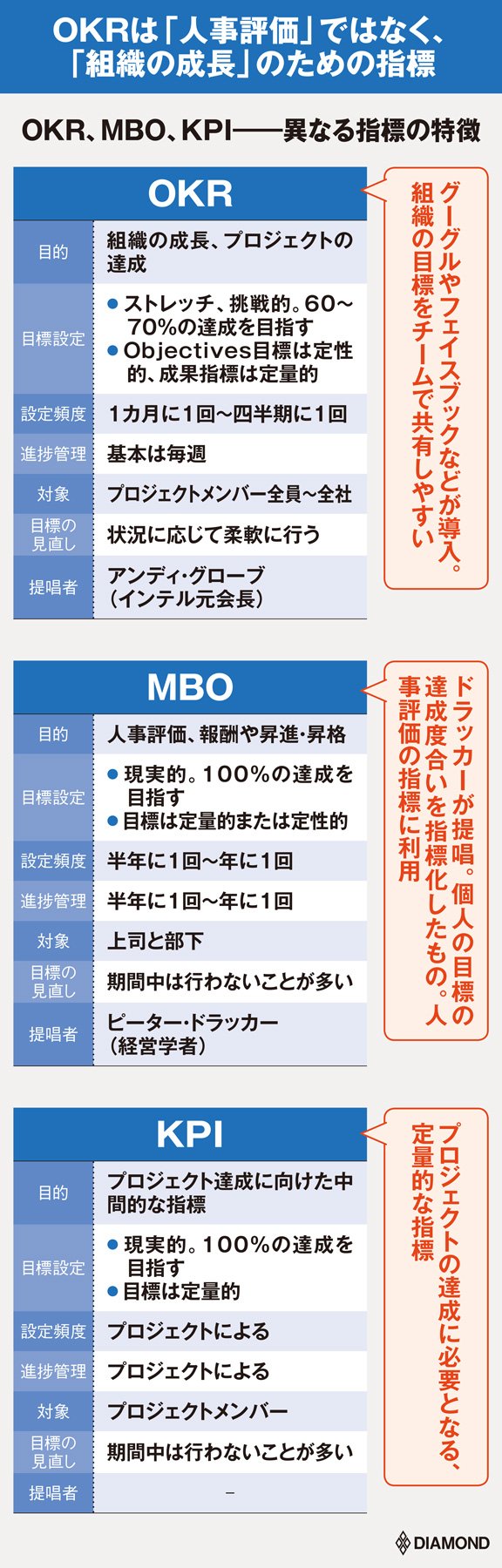

具体的には「組織の成長」や「プロジェクトの達成」という目標(O)を設定し、それを達成するために、幾つかの定量的な成果指標(KR)を決めて、1週間程度の短いサイクルでその進捗を管理していく。

まず経営メンバーが会社全体のOKRを設定し、それを受けてプロジェクト単位でのOKRを設定していくというふうに、細分化していくことが多い。

目標管理の手法として、他に日本でも広く知られているのがMBOだろう。その他にも、特にエンジニアなどはKPIという指標を用いることも少なくない。いずれも同じ目標管理ではあるが、及川氏はOKR導入の際の注意点でグーグルも守っていることとして、「個人の評価と結び付けるべきではない」と語る。その意味を理解するためには、まずはそれぞれの指標の役割を把握しておく必要がある。

MBOは1950年代、経営学者のピーター・ドラッカー氏が提唱した目標管理の手法だ。自らの目標を上司と部下で話し合って設定することで、個人の成長と組織への貢献の両立を目指す。個人の成長を起点とするため、半年~1年後に、100%達成できる現実的な目標を設定することが特徴だ。そして目標が個人の成長と直結するため、人事評価や査定のために設定されることも珍しくない。目標の内容は、定性的な内容と定量的な内容が入り交じることも多い。

またKPIは、プロジェクトを達成するための中間的な指標を指す。一般的にはマネジメント層が設定することが多く、インターネット企業であれば、「年間売上額」や「解約率」といったものがその指標になることが多い。

これに対してOKRは、個人の評価ではなく、組織全体の成長を主眼に置く。目標はメンバーを鼓舞させるような挑戦的な内容にするべきだとされている。従って高い目標を設定し、その60~70%が達成できればよいといった形で設計することがポイントだ。

もしもOKRの達成結果をそのまま人事評価のスコアにすると、100%達成可能な保守的な目標ばかりが並んでしまう。それでは、OKRが持つ本来の強みを発揮できない。だから個人の人事評価とOKRを結び付けてはいけないのだ。

ただそれでも、ビジネスの現場で個人が目標を持って取り組むことを前提とする以上、個人の人事評価と全く関係ないとは言い切れない。OKRは達成度を0.0~1.0の0.1点刻みで測定するため、人事評価するマネジャー層はこのスコアを人事評価にそのまま使いたくなる。

及川氏は「組織が決めた目標なので、OKRは人事評価と関連しないわけではない」と認めた上で、「重要なのはOKRのスコアそのものを人事評価と連動させないこと。達成できなかったことは本人の問題ではなく、失敗したことが成果の場合もある。マネジャー層はOKRにどう取り組んだかをきちんと見極めて人事評価することが求められている。マネジャー層に“楽”をさせないことが大切だ」と説く。