狮子与太阳——萨法维王朝的兴衰(六)战争与和平

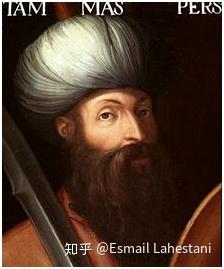

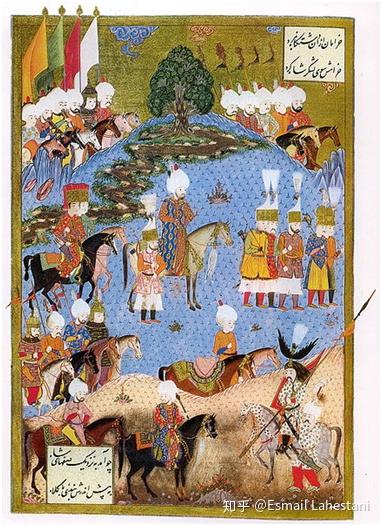

塔赫马斯普一世出生于1514年,从他1524年登基算起,到1576年去世,一共在位52年,是萨法维王朝统治时间最长的君主。不过塔赫马斯普一世没有完整的传记传世,他的相关信息比较零碎,大多来自于宫廷日志,欧洲使节的游记,诗歌,宗教文件,书法和细密画。相比于父亲伊斯迈尔一世和孙子阿巴斯一世,塔赫马斯普一世显得比较平庸,缺乏传奇性。他统治的时代,大致可以分为两个阶段:前三十年的战争时代,纷乱不断,主要的威胁来自于东部的布哈拉汗国和西部的奥斯曼帝国;后二十年的和平时代,萨法维王朝在伊朗的统治开始趋于稳定。

布哈拉的乌兹别克人在伊斯迈尔一世死后,就开始频繁的越过阿姆河,袭扰整个呼罗珊。他们的领袖,奥贝都拉汗在1524年-1535年期间,总共发起了五次大规模的入侵。第一次入侵发生在1525-1526年,奥贝杜拉汗进攻赫拉特,由于当时正值红头军阀内战,掌权的迪夫苏丹并没有进行支援,不过赫拉特的守将最终还是保住了城市。1528年夏天,乌兹别克人卷土重来,开始了第二次入侵,双方在贾姆爆发战斗,最终塔赫马斯普一世亲自领兵击退了奥贝都拉汗,但未能进行追击。

1529年的第三次入侵,由于萨法维王朝内部的政治斗争,未能及时增援,导致了赫拉特的陷落,极大的震动了萨法维王朝。不过,直到1530年的夏天,塔赫马斯普一世才重新组织了军队前往呼罗珊。然而他错估了乌兹别克人与他作战的决心。赫拉特的守将在萨法维军队到达的时候就弃城逃跑了,奥贝都拉汗也撤退到木鹿,准备重新集合部队,但在失败后便返回了布哈拉。塔赫马斯普一世虽然收复了赫拉特,但却连一个乌兹别克人的影子都没见到。他的大军在呼罗珊空耗钱粮,这使得萨法维军队最终在11月撤退。

1531年,奥贝都拉汗发起了第四次入侵,这次入侵持续了近2年,几乎横扫整个呼罗珊,最远深入到了伊朗中部的雷伊,只有赫拉特仍在抵抗。城内的守军坚守了18个月,连城中的猫和狗都被吃光了。1533年10月,乌兹别克人选择了撤回布哈拉。1535年,奥贝都拉汗进行了第五次入侵,原因是呼罗珊爆发了反红头的起义,起义者无法忍受红头军在当地劫掠人口的行为,邀请乌兹别克人前来援助。在内应的帮助下,赫拉特再一次落入布哈拉汗国手中。但这一次他们仍旧没能坚持多久。在得到塔赫马斯普一世即将领兵到达呼罗珊的消息后,奥布都拉汗的军队中爆发了严重的厌战情绪,乌兹别克酋长们不想和红头军交战,最终奥布都拉汗只得再一次撤退回中亚。在此之后,零星的袭扰仍时有发生,一直到1540年奥布都拉汗逝世,萨法维王朝东部的边境才暂时安定了下来。

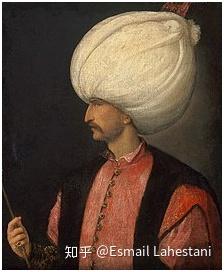

面对接连不断的骚扰,塔赫马斯普一世曾想过彻底解决掉乌兹别克人。在1533年乌兹别克人撤退之时,他计划发起一次远征进攻河中地区,但这个计划很快就夭折了,因为他得到消息,奥斯曼帝国的大军踏上了阿塞拜疆的土地。奥斯曼帝国无疑是萨法维王朝最强大的敌人,特别是塔赫马斯普一世时期,他所面对的,是奥斯曼帝国鼎盛时代的缔造者——“立法者”苏莱曼大帝。

苏莱曼一世是奥斯曼帝国最重要的苏丹之一,是一位极富才能的领袖。此时的奥斯曼帝国已基本控制整个巴尔干半岛,1521年8月攻占贝尔格莱德,1522年控制罗德岛。在1526年的莫哈赤战役中苏莱曼一世击败匈牙利王国的拉约什二世,并于1529年占领了大半个匈牙利,甚至一度包围了维也纳。奥斯曼帝国在欧洲的优势逐渐得到确立。

随着对欧洲入侵行动的逐渐停止,苏莱曼一世将目光转向了东方。他非常清楚萨法维王朝对奥斯曼帝国构成的潜在危险。尽管他们在查尔迪兰取得了胜利,但奥斯曼帝国仍未能将伊朗吸收到他们的帝国中。这意味着奥斯曼帝国向欧洲的任何扩张都必须考虑萨法维王朝进行军事干预的可能性。如果萨法维王朝被击溃,奥斯曼帝国便可以将其全部军事力量集中于入侵欧洲,还可以使奥斯曼帝国征服整个高加索地区直至里海沿岸,因此苏莱曼一世打算实现对伊朗人的全面掌控,而他手中正好有一个合适的棋子。萨法维王朝前阿塞拜疆总督乌拉玛苏丹·塔卡鲁(Ulama Sultan Takkalu),在“塔卡鲁的灾难”之后逃到了君士坦丁堡,他成为了奥斯曼帝国入侵萨法维王朝的领路人。

当塔赫马斯普一世正在呼罗珊准备入侵河中之时,由奥斯曼帝国的大维齐尔易卜拉欣帕夏(Ibrahim Pasha)率领的90000军队,在乌拉玛苏丹的带领下,开始发起进攻,而苏莱曼一世则带着主力部队紧跟其后。在得到消息之后,塔赫玛斯普一世火速返回,用了21天到达雷伊。他派遣了一支小规模的部队前去支援大不里士,但很快被击溃。1534年7月,奥斯曼军队占领大不里士。有史以来第一次,萨法维家族的神圣光环变得无比脆弱,越来越多的红头埃米尔叛逃去了对面,而留下来的人也无法确定是否真的忠诚。

在这危急时刻,上天拯救了塔赫马斯普一世。1534年的伊朗冬季,一场突如其来的大雪阻断了奥斯曼大军的道路,很多奥斯曼士兵都被冻伤甚至死亡。得到喘息机会的萨法维的军队开始包围躲在凡城(Van)中的乌拉玛苏丹和其他红头叛徒,但很快一个噩耗传来——巴格达失陷了。巴格达的守军有不少来自塔卡鲁部落,其中大部分发起了兵变,让奥斯曼帝国不费吹灰之力的占领了这座阿拉伯-伊拉克的核心,只有仍忠于萨法维王朝的总督默罕默德汗·塔卡鲁和三百名士兵退回了萨法维王朝境内。

次年,苏莱曼一世从巴格达出发,在乌拉玛苏丹的帮助下,又在库尔德斯坦、亚美尼亚接连取得胜利。塔赫马斯普一世已发现他们无法在正面战场上与奥斯曼帝国对抗,因此,他破坏奥斯曼军队行进路线上的水源、物资和桥梁,并且派出机动性强的骑兵对奥斯曼帝国的补给车队、后备部队发动闪电袭击,让奥斯曼的补给和通讯线路临近崩溃。1536年,苏莱曼一世被迫返回君士坦丁堡,而他的军队也随他一起离开。

之前部分向苏莱曼投诚的一些地方势力又重新倒向萨法维王朝。一个生动的例子,就是胡齐斯坦的统治者,穆沙沙教团领袖巴德兰·本·法拉赫(Badran bin Fallah),他之前被迫承认奥斯曼帝国的统治,但在苏莱曼一世离开后,他立即将他的儿子送到塔赫马斯普一世手中,以宣誓他的忠诚。之后塔赫马斯普一世收复了大部分失地,但巴格达以及什叶派圣城卡尔巴拉、纳杰夫仍在奥斯曼帝国的控制之中。之后,塔赫马斯普一世命人沿边境修建了许多防御工事。

1547年,苏莱曼一世获得了又一个打击萨法维王朝的机会。事件的起因是萨法维王朝内部突然爆发的王位斗争。伊斯迈尔一世存活到成年的儿子,共有四人:长子塔赫马斯普,次子阿尔卡斯,四子萨姆和五子巴赫拉姆(四人的名字都出自《列王记》)。其中塔赫马斯普和巴赫拉姆都是塔吉鲁所出,而阿尔卡斯和萨姆是同胞兄弟。之前萨姆曾被卷入塔赫马斯普一世和侯赛因汗·沙姆鲁的政治斗争,而这一次是阿尔卡斯。1547年3月,时任希尔凡总督的阿尔卡斯发起叛乱,试图夺取王位,在失败后逃往君士坦丁堡,他的领地被巴赫拉姆接收。苏莱曼一世迎接了这位叛乱的王子,而后者许诺,如果奥斯曼帝国能帮助他返回伊朗,许多红头埃米尔都将站出来支持他,而他本人也愿意转信逊尼派。为此,苏莱曼一世开始在全国各地集结部队。

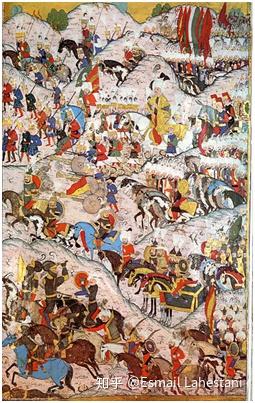

1548年,奥斯曼帝国的军队开始进攻萨法维王朝,而塔赫玛斯普一世决定故技重施。他对奥斯曼帝国边境到大不里士之间的区域进行了系统性的破坏,连大不里士的水源都被堵了起来。当苏莱曼一世到达边境时,他派遣乌拉玛苏丹去围攻凡城,而阿尔卡斯率领40000人前往控制阿塞拜疆。6月,奥斯曼帝国又一次占领了大不里士,但他们很快便陷入了缺乏补给的困境。用于运输的驮兽成批倒下,苏莱曼一世只得再次选择撤退,在撤退的过程中不断受到红头骑兵的袭击骚扰。

在苏莱曼一世看来,阿尔卡斯的承诺已成空谈,因此果断地抛弃了他。阿尔卡斯和乌拉玛苏丹,这两个萨法维王朝的叛徒,成了苏莱曼一世用于摆脱追兵的诱饵。此时的阿尔卡斯在巴赫拉姆的追击之下,已经深入伊朗中部,经过库姆和卡尚,向伊斯法罕逃窜。伊斯法罕的守军封闭了城门,拒绝放阿尔卡斯进入。他只得南下法尔斯地区,但在设拉子也吃了闭门羹。在试图游说胡齐斯坦守军遭遇同样的失败之后,绝望的阿尔卡斯逃回巴格达。已经失去作用的他,被巴格达的奥斯曼守军驱逐去了库尔德斯坦,被当地的萨法维军队逮捕并送到了沙阿面前,塔赫马斯普一世痛斥了他的背叛行径。虽然逃脱了死罪,但阿尔卡斯被塔赫马斯普一世囚禁于阿尔达比勒行省的Qahqaheh城堡,幽禁至死。他的弟弟萨姆也被其连累,遭遇了同样的命运。

阿尔卡斯叛乱所引起的动荡就这样结束了,只持续了很短的时间(1548-1549),比较特殊的是,作为奥斯曼帝国的盟友,法兰西王国派出了使者加布里埃尔·德·路易兹参与了此次与萨法维王朝的战争,其在围攻凡城的过程中协助奥斯曼军队布置炮兵阵地。

在渡过了几年短暂的和平时光之后,在奥斯曼与萨法维边境区域,一些库尔德部落之间爆发了小规模的冲突。塔赫马斯普一世起初并没有在意,他并不希望挑起战争。但这一切都是奥斯曼帝国凡城和埃尔祖鲁姆总督伊斯坎达尔帕夏所暗中策划的,以此为借口,两国战端再起,这也是苏莱曼一世时期所发起的最后一次进攻。与之前有所不同的是,这一次塔赫马斯普一世没有被动等待,而是以攻代守,首先对安纳托利亚东部发起了袭击。他派遣了四个军团从各个不同的方向发起进攻,成功在埃尔祖鲁姆城外击败伊斯坎达尔帕夏,3000名奥斯曼士兵被杀,并占领了边境位置的一些关键据点。趁奥斯曼帝国的主力还未到,萨法维的军队又开始在边境进行焦土战术。1553年夏天,当苏莱曼一世率军到达纳希切万时,无奈地发现他的补给已无法支撑军队继续前进下去,最终只得选择撤退。

与萨法维王朝长期的战争花费了奥斯曼帝国大量的时间和金钱,但最终还是没能彻底征服对方。苏莱曼一世决定停止这无意义的纠缠。而另一方面,萨法维王朝也迫切地希望停止战争,自伊斯迈尔一世建国以来,几乎持续不断的战争使这个新兴国家遭受了重创。与敌国接壤的边境省份都被严重破坏,人口凋零,其中最严重的莫过于亚美尼亚,这里是奥斯曼帝国和萨法维王朝的主要战场。在这样的前提下,最终催生了阿马西亚协定(Peace of Amasya)。

1555年5月,双方在阿马西亚进行和谈,达成了奥斯曼与萨法维之间的第一个正式停战协定。在此协定中,奥斯曼帝国与萨法维王朝重新划定了边界,西亚美尼亚,西库尔德斯坦和西格鲁吉亚(包括西萨姆茨克)由奥斯曼帝国接管,东亚美尼亚,东库尔德斯坦和东格鲁吉亚(包括东萨姆茨克)留在萨法维王朝手中。奥斯曼帝国得到包括巴格达在内的大部分阿拉伯-伊拉克地区,而萨法维王朝则保留大不里士、希尔凡、达吉斯坦等省份。这条边界横跨格鲁吉亚,穿过亚美尼亚,再经扎格罗斯山脉的西坡一直延伸到波斯湾。两国边境存在一些自治区作为缓冲,其境内的所有军事堡垒都被摧毁。此外,奥斯曼帝国保证伊朗朝圣者可以安全进入麦加和麦地那以及伊拉克的什叶派圣地,而萨法维王朝必须结束对前三位哈里发、阿依莎和其他萨哈巴(Sahaba,穆罕默德的同伴)的仪式性诅咒。

阿马西亚协定的签订,对于塔赫马斯普一世而言无疑是屈辱性的,但也使国家得到了一丝喘息的机会。由于首都大不里士在战争中数次被占领,因此塔赫马斯普一世决定迁都到更加深入伊朗高原的加兹温(Qazvin),躲开奥斯曼帝国的锋芒。另外在1540年-1553年这段时间里,为了补充战争所带来的消耗,塔赫马斯普一世发起了四次对高加索地区的“圣战”,除了抢夺物资、黄金补充军用之外,还有成千上万的格鲁吉亚人、亚美尼亚人和切尔克斯人作为奴隶,被带入伊朗。被掳掠来的主要是女性和年轻男孩,前者被送入王室后宫以及各个贵族的内室,而后者会被集中在一起,通过严苛的军事训练,最后进入王宫的侍卫队。这些萨法维王朝内的异乡人,逐渐连接起了一张新的关系网,成为了萨法维王朝宫廷内的第三股政治势力——古拉姆(Gholam)。

在塔赫马斯普一世的王宫中,经常会有一些来自其他国家的避难者,其中最著名的莫过于莫卧儿王朝的胡马雍(Nasir-ud-Din Muḥammad Humayun,1508-1556)。他是巴布尔的长子,在巴布尔死后继承了王位。1540年,胡马雍在被舍尔沙(Sher Shah,1486-1545)击败之后,遭遇众叛亲离,最终决定离开印度,一路向东逃到伊朗寻求庇护。塔赫马斯普一世在伊斯法罕接见了他,首先就巴布尔当年在吉日杜万之战中背信弃义的行为进行了斥责,之后同意收留他,但要求胡马雍改信什叶派。为了换取萨法维王朝的支持,胡马雍同意了。胡马雍的兄弟卡姆兰·米尔扎(Kamran Mirza)曾希望用坎大哈换取胡马雍,无论是活人还是尸体,但被塔赫马斯普一世拒绝了。相反的,他以盛大的宴会招待胡马雍,并愿意提供给他军队去恢复自己的国家。唯一的要求是,等到胡马雍成功之时,要交出坎大哈。

1545年,在伊朗援军的帮助下,胡马雍成功从叛乱的兄弟手中夺回了坎大哈,并在10年之后重返王位。但他未信守承诺,将坎大哈移交给萨法维王朝,反而将伊朗人赶了出去。1556年1月24日,胡马雍在下楼梯时听到宣礼声,习惯性的下跪,结果踩到长袍摔下楼,头撞上了石头,在三天后离开了人世。这位以“幸运”为名的君主就这么离奇的结束了自己坎坷的一生,他的儿子阿克巴继承了王位。塔赫马斯普一世在得到消息后,派遣了使者前往悼念已故先王和祝贺新王登基。但在1558年,萨法维军队占领坎大哈,塔赫马斯普一世给阿克巴写了一封信,说明当年和胡马雍达成的协议。此时的阿克巴忙于稳定自己的统治,无力与萨法维王朝开战,但也断绝了与其的所有外交联系,之后塔赫马斯普一世去世之时也未派遣使者进行慰问。

1559年,奥斯曼帝国的王子巴耶济德带着他的四个儿子和万余士兵来到伊朗避难。他对父亲苏莱曼一世试图传位给自己的异母兄弟谢利姆感到不满,因此发动叛乱,但在失败后逃走。塔赫马斯普一世热情的接待了他们,并将巴耶济德安排在加兹温的一座行宫中居住。私下里,他派遣使者前往君士坦丁堡,与奥斯曼帝国就巴耶济德的问题进行协商。塔赫马斯普一世提出的条件是,在不破坏阿马西亚协定的前提下,奥斯曼帝国要将巴格达交给自己的儿子海达尔·米尔扎,并不再修复埃尔祖鲁姆和亚美尼亚之间的卡尔斯城堡,这样就将巴耶济德交给奥斯曼帝国。第二年,奥斯曼的使者来到伊朗,同意停止对卡尔斯城堡的修复,但对巴格达的问题只字不提,取而代之的是,他带来了40万金币。最终,在1561年9月25日,塔赫马斯普一世将巴耶济德和他的四个儿子移交给奥斯曼人,他们当即被绞死。

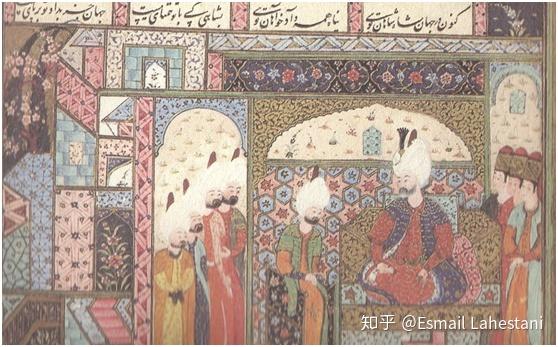

1566年,奥斯曼帝国的苏莱曼一世去世,他的儿子谢利姆继位,即谢利姆二世(Selim II,1524-1574)。萨法维王朝派出了720人的庞大使团前往奥斯曼宫廷。新苏丹以隆重的礼仪接见了使团成员,并接受了塔赫马斯普一世的礼物和信件。接见仪式异常盛大,使在场的欧洲各国使节无不啧啧惊叹。可以说,自阿马西亚协定达成以来,奥斯曼帝国与萨法维王朝一直保持着良好的关系,这对两国的商业与文化交流提供了稳定的基础,使得连年战乱的伊朗有了休养生息的时间。可惜的是,这一切都即将化为泡影。1576年,塔赫马斯普一世去世,他生前未能解决红头贵族权力过大的问题,而他继位之时所发生的事情,都将在其死后重演。

参考书目资料:

《Iran under the Safavids》,Roger Savory

《The Cambridge History of Iran, Volume 6 The Timurid and Safavid Periods》,Peter Jackson

《Iran at War 1500-1988》,Kaveh Farrokh

《伊朗外交四百五十年》,阿布杜尔礼萨·胡尚格·马赫德维

维基百科相关词条

伊朗百科全书——塔赫马斯普一世(ṬAHMĀSP I – Encyclopaedia Iranica)

3 条评论

大佬厉害啊,国内关于萨法维的书实在太少了,不过看了你的专栏就清楚多了。