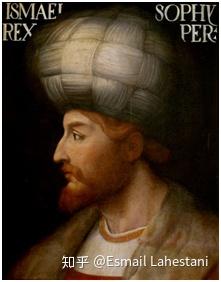

狮子与太阳——萨法维王朝的兴衰(二)伊朗的万王之王

伊斯迈尔生于1487年,此时的他只是一个年仅7岁的孩子。在成功杀死阿里之后,罗斯塔姆很快开始在阿尔达比勒挨家挨户的搜捕伊斯迈尔,而伊斯迈尔则不断更换藏身处,从众人的目光中消失了。罗斯塔姆还逮捕了伊斯迈尔的母亲哈丽迈进行逼问,不过也没有得到答案,因为她已不知道自己的儿子躲在哪里。

在经历了6个星期的转移和躲藏之后,伊斯迈尔在追随者和同情人士的帮助下,进入了吉兰地区,得到了拉希詹领主阿里·米尔扎·卡基亚(Ali Mirza Karkiya)的庇护。阿里·米尔扎给伊斯迈尔安排了单独的住所,并邀请了当地有名望的学者Maulana Shams-ud-Dln Lahiji给伊斯迈尔讲解古兰经,学习波斯语和阿拉伯语。而白羊的追兵依旧紧追不舍,他们抓住了一个参与过救助伊斯迈尔行动的女人,在严刑拷打之后,终于在她死前逼问出了伊斯迈尔的大概方位。罗斯塔姆派遣间谍伪装成萨法维教团的苦修士进入吉兰打探伊斯迈尔的具体位置,由此获悉伊斯迈尔躲在拉希詹。鉴于与阿里·米尔扎的同盟关系,他接连派出三位特使去往拉希詹,要求阿里·米尔扎交出伊斯迈尔。虽然十分害怕白羊的报复,但阿里·米尔扎还是拒绝了他们的要求,并以安拉的名义起誓,伊斯迈尔的双脚绝对没有踏上吉兰的土地。而此时的伊斯迈尔被他藏进了一个篮子里,悬挂在树上。罗斯塔姆对阿里·米尔扎的回复十分不满,准备直接踏平拉希詹。然而意外发生了,另一个白羊王子艾哈迈德突然发起了叛乱,由于部下的临阵倒戈,罗斯塔姆战败并被杀死。对伊斯迈尔的追杀就以这样一个戏剧性的结尾而告一段落。

罗斯塔姆死后,白羊王朝诸王子之间的冲突变得日趋白热化,而伊斯迈尔则和他的追随者们待在拉希詹,静静等候着一个复仇的机会,推翻白羊王朝的统治。在躲藏的5年时间里,伊斯迈尔依旧通过书信和安纳托利亚、南高加索以及阿塞拜疆的信徒保持着密切的联系。1499年8月,12岁的伊斯迈尔和他的幕僚们认为时机已经来临,准备发起反击。阿里·米尔扎试图劝阻伊斯迈尔的行动,但没能成功。伊斯迈尔开始向阿尔达比勒行进,沿途有1500名来自叙利亚和安纳托利亚的土库曼人加入了他们的队伍。不过由于阿尔达比勒领主的威胁,伊斯迈尔认为不能贸然发起进攻,因此撤退到阿塞拜疆与吉兰边界处的塔里什(Talish)驻扎,整合不断投奔而来的信徒和盟友。在1499年的整个冬季里,白羊王朝和希尔凡沙阿发起了数次袭击企图抓住或杀死伊斯迈尔,但都没能成功。

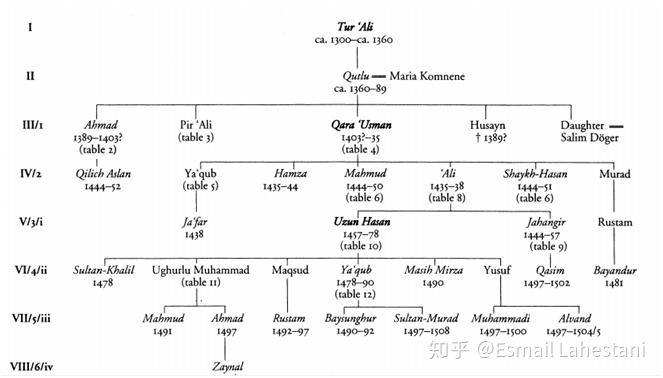

1500年春季,伊斯迈尔攻占阿尔达比勒,他马上派出信使去联系叙利亚和安纳托利亚的红头部落,前往亚美尼亚高原的埃尔津詹会合。在他行进的路上,一支来自巴伊博特鲁部落(Bayburtlu)的土库曼人军队前来投奔他。而当他到达埃尔津詹时,共有来自乌斯塔吉鲁(Ustajlu),沙姆鲁(Shamlu),罗姆鲁(Rumlu),塔卡鲁(Takkalu),祖尔卡达尔(Zu’l-Qadar),阿夫沙尔(Afshar),恺加(Qajar),瓦萨克(Varsaq)等部落共计7000名战士等待他的到来。与此同时,白羊王朝内部的局势也产生了变化,在新一轮激烈的王位争夺中,两位白羊王子脱颖而出:阿尔万德(Alvand)和穆拉德(Murad),他们决定和解并分割统治白羊王朝的领土。阿尔万德得到阿尔达比勒、埃兰、迪亚巴克尔等在内的西部和北部地区,而穆拉德主要控制了中部和南部,包括阿贾姆-伊拉克、克尔曼和法尔斯。

伊斯迈尔没有选择立即与白羊王朝开战,而是将目光放在了北方的希尔凡。伊斯迈尔会作出这种选择可能是基于两个原因:首先,哪怕是内乱之后的白羊王朝依旧是强于此时的萨法维教团的,相比之下,希尔凡沙阿更为弱小,可以作为检验红头军队战斗力的目标;其次,伊斯迈尔的父亲与祖父的死,都与希尔凡有直接的关系,希尔凡就仿佛一道阴霾笼罩在萨法维教团的头上,对教团战士的士气有着不利的影响,因此必须被消灭。在发起进攻前,伊斯迈尔率军劫掠了虚弱的格鲁吉亚诸国之一的萨姆茨赫。同一时间,他联系上了卡特利的君士坦丁二世和卡赫季的亚历山大一世,和他们达成了协议。在伊斯迈尔讨伐希尔凡时,格鲁吉亚人会出兵袭扰大不里士周边,分散白羊王朝的注意力,而日后伊斯迈尔一旦攻克大不里士,便取消白羊王朝强加在他们身上的赋税。

1500年12月,以复仇之名,伊斯迈尔率领7000名红头军越过库拉河进入希尔凡,一路行军到里海边的达尔班德,当地的平民都逃散了,只有城堡仍在坚守,守军用弓箭和长矛保卫着他们的每座城楼。萨法维军队对城堡展开了20余天的围攻,三次试图挖通地道但都以失败告终。因此伊斯迈尔决定使用新的方案:他在塔楼下挖了一个大洞,然后在其中堆满木柴并点火,最终守将无法忍受烟熏火燎而选择了投降。攻克达尔班德,对伊斯迈尔的军队有着巨大的收益,他在城中缴获了大量的武器、铠甲,强化了军队的实力。而希尔凡方面,沙阿法鲁克·亚萨尔纠集了27000人的军队,双方在沙马基附近的扎巴尼相遇,结果希尔凡军惨败,法鲁克·亚萨尔战死沙场。随后伊斯迈尔继续前进,到达里海海岸,占领了巴库。伊斯迈尔没有彻底消灭希尔凡沙阿国,而是让其成为了自己的附庸。在战事结束之后,伊斯迈尔要求卡赫季的亚历山大一世将儿子迪米特里送到希尔凡来商讨新的和平协议。

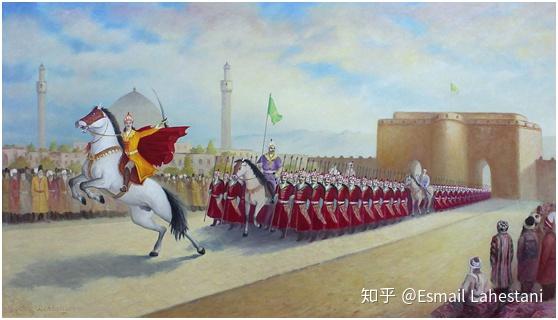

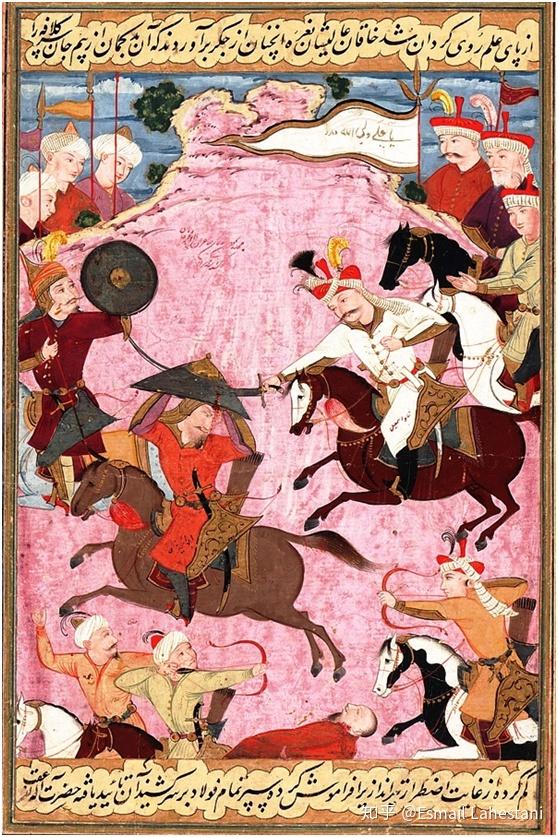

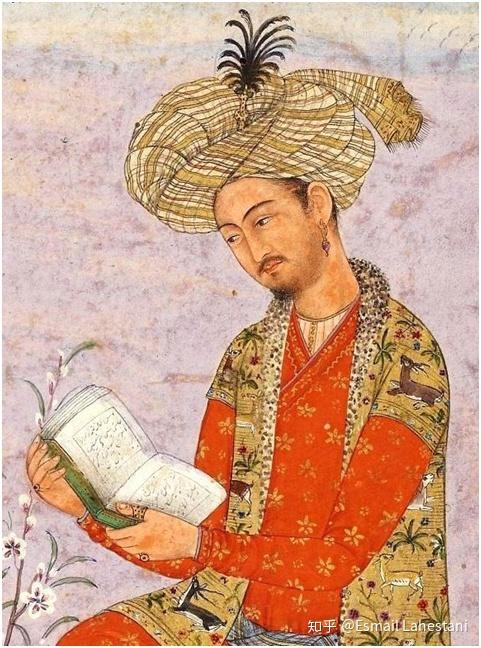

伊斯迈尔在希尔凡的胜利引来了阿尔万德的注意。他率领30000大军(一说40000人)渡过阿拉斯河,准备彻底解决萨法维教团。首先与阿尔万德交战的是伊斯迈尔的两位先锋:高拉贝里·恺加(Ghoraberi-Qajar)和哈瓦奇·奥格鲁(Halvachi-Oghlu),他们率领的5000人最终全军覆没,高拉贝里战死,但也让白羊军队付出了几乎相同的代价。阿尔万德对这结果并不满意,继续部署他的部队前进,与伊斯迈尔决一死战。这促使伊斯迈尔赶往纳希切万,为阿尔万德的到来做准备。当伊斯迈尔率领7000名士兵到达纳希切万附近的沙鲁尔时,他任命哈瓦奇·奥格鲁为总指挥官。1501年7月,战斗在沙鲁尔打响,双方展开了一场从黎明到黄昏的血战。伊斯迈尔也参与了战斗,他挥舞着舍施尔弯刀冲进阿尔万德的军队,并砍断了对方掌旗手的腿。最终伊斯迈尔大获全胜,阿尔万德带着残部逃离。此役白羊军队损失惨重,根据萨法维方面的宣称,至少有8000名白羊士兵在战场上丢掉了性命。随后伊斯迈尔扫荡了阿尔万德遗弃的阵地,缴获了大量金银财宝。随着沙鲁尔之战的获胜,伊斯迈尔迅速向大不里士挺进并很快占领了该城。之后伊斯迈尔撕毁了他与卡特利、卡赫季之间的盟约,强迫后者成为自己的附庸。1501年7月,他在大不里士称王,并以什叶派十二伊玛目派为国教。此事件标志着萨法维王朝的诞生,这一年伊斯迈尔14岁。

1502年夏天,趁着伊斯迈尔正与白羊方的Ala al-Dawla Zu'I-Qadr交战,恢复元气的阿尔万德从安纳托利亚率军包围大不里士,但最终未能破城,只得退守迪亚巴克尔,从此再无力染指大不里士。随着阿尔万德的失败,伊斯迈尔得以专心应对西边的穆拉德。同年,伊斯迈尔在大不里士加冕为伊朗的沙汗沙(šāhanšāh-e Irān)。1503年,萨法维军队与白羊军队在哈马丹决战,穆拉德被彻底击败,逃往阿拉伯-伊拉克,伊斯迈尔得以占领阿贾姆-伊拉克、法尔斯以及克尔曼。1504年,伊斯迈尔进攻里海南岸的马赞达兰,消灭了当地的什叶派领主,查拉维王朝(Chalavi dynasty,也叫Afrasiyab dynasty)的基亚·侯赛因二世(Kiya Husayn II),因为后者收留了不少穆拉德手下的残军。此战对伊斯迈尔而言,还有一个特殊的“收获”——基亚·侯赛因二世的妻子塔吉鲁·哈努姆(Tajlu Khanum,1488-1540),她是白羊旁支摩苏尔鲁部落(Mawsillu)的公主,伊斯迈尔将其收入了自己的后宫。塔吉鲁很快便成为了伊斯迈尔最宠爱的妻子,执掌内廷,并为伊斯迈尔生下了长子塔赫马斯普,萨法维王朝未来的第二任君主。

1505年,阿尔万德逝世,他的部下对外宣称是自然死亡,很快迪亚巴克尔就因继承问题爆发了内战,并最终在1507年被萨法维王朝消灭。而阿拉伯-伊拉克的穆拉德政权也在不到12个月的时间里步了迪亚巴克尔的后尘。1508年,伊斯迈尔征服了洛雷斯坦和库尔德斯坦,逼迫胡齐斯坦的什叶派割据势力穆沙沙教团投降。之后他派遣使者拜访了巴格达总督兼穆拉德的总司令巴里克·贝格·博纳克(Barik Beg Purnak),后者对使者以礼相待,甚至换上了萨法维教团标志性的红帽,以表达自己对伊斯迈尔的顺从,并表示自己愿意帮助萨法维王朝构建“新秩序”。但当伊斯迈尔率军前往巴格达时,巴里克和穆拉德却在军队到达之前弃城逃去了阿勒颇。10月,伊斯迈尔进入巴格达,处决了所有博纳克部落的人,理由是巴里克亵渎了萨法维教团神圣的红帽。而在将巴格达拱手让给伊斯迈尔之后,穆拉德只得向马穆鲁克苏丹求援来对抗他们的敌人,但未能成功。无家可归的穆拉德只好前去投奔岳父Ala al-Dawla Zu'I-Qadr,Ala al-Dawla Zu'I-Qadr劝他不要放弃希望,并鼓励其前往君士坦丁堡寻求白羊王朝的盟友奥斯曼人的支持。然而现实证明了这种盟约在一方衰落之后是何其的无力,穆拉德仅仅从巴耶济德二世那里得到一些口头上的安慰。绝望之中,穆拉德可能产生了与自己的萨法维表亲和解的念头。事实上,在奥斯曼帝国的一份文件中记录了穆拉德改信了什叶派。白羊王朝的最后一个割据势力就这样灭亡了,虽然日后仍有支持者发起叛乱,但已无法撼动萨法维王朝的统治。

在消灭了白羊王朝之后,伊斯迈尔的主要威胁还剩三个,分别是西方的奥斯曼帝国,东北的乌兹别克人,以及南方入侵霍尔木兹诸岛的葡萄牙殖民者。特别是乌兹别克人,主动向伊斯迈尔发起了挑战。在河中地区崛起的乌兹别克人原本是一支草原上的游牧部落,他们的领袖昔班尼汗,渴望征服帖木儿帝国在呼罗珊的剩余遗产。1506年,呼罗珊的统治者,帖木儿的后裔侯赛因·贝卡拉(Hussein Bayqara)去世,他的几个儿子产生了内讧,乌兹别克人得以攻入呼罗珊,控制了大部分区域,包括马什哈德、图斯和赫拉特,也因此和萨法维王朝接壤。1509年,昔班尼汗派兵取道卡维尔荒漠袭击克尔曼,大肆劫掠、屠杀。伊斯迈尔因忙于镇压希尔凡的战事,只好选择暂时妥协,并修书一封以示友好。但这被昔班尼汗视为软弱无能,给伊斯迈尔写了一封极具威胁性和侮辱性的回信,并附赠一根乞食的棍子和托钵(苏菲苦修士常用的乞讨工具),表示伊斯迈尔应牢记自己父辈原来的职业,滚回去乞讨苦修,并加强了对南部的袭扰。这彻底激怒了伊斯迈尔,在西部稳定之后,便果断地出兵呼罗珊,还为侯赛因·贝卡拉的儿子兼继承人巴迪•奥尔•扎曼(Badi ol Zaman)提供了庇护。

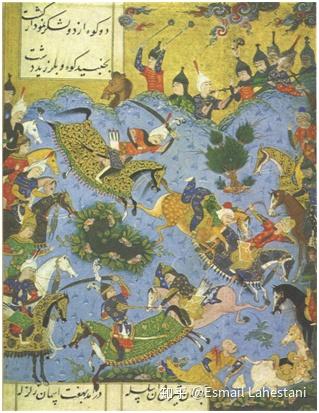

1510年11月,伊斯迈尔聚集了一支来自全国各地的军队,共计17000人。军队迅速占领了图斯和马什哈德,并向赫拉特前进。而昔班尼则果断的撤退进入木鹿城坚守。昔班尼的选择是正确的,伊斯迈尔仓促出兵,没想到乌兹别克人会避而不战,因此虽然包围了木鹿城,但并没有准备足够的攻城器械进行攻城。而城外乌兹别克人的部落援军不断聚集,已扩充至28000人。为了逼昔班尼出战,伊斯迈尔决定采用昔班尼当年的做法。他给昔班尼写了一封信,说自己即将班师回朝去镇压阿塞拜疆和迪亚巴克尔的叛乱,让昔班尼继续躲在城里别出来,等他解决了叛军再回来收拾他。另一方面,伊斯迈尔让自己“撤退的”军队焚烧掉了军营里所有的旧帐篷。一支由埃米尔·贝格·穆斯鲁(Amir Beg Muslu)率领的300人红头骑兵精锐,驻扎在被烧毁的营地附近。这支小分队不断进行闪电式的突袭,然后佯装撤退,昔班尼和他的军队中了圈套,对萨法维军队展开追击,而伊斯迈尔已经为昔班尼准备好了陷阱。他将自己的部队编成了马蹄铁的阵型,诱饵小队将毫无戒心的昔班尼大军带进了包围圈。伊斯迈尔给所有的部队配备了浸了油的火把,同时点燃。突然亮起的火光引发了乌兹别克人的惊慌,伊斯迈尔一马当先率领红头骑兵对包围圈中的乌兹别克人发起了突击。近10000名乌兹别克士兵阵亡,昔班尼本人也死于阵中。战后,昔班尼的尸体被伊斯迈尔分割:头部的皮肤被整块剥下,塞满稻草,送给了他在君士坦丁堡的“朋友”——奥斯曼苏丹巴耶济德二世,双方曾谋划夹击萨法维王朝(此事件还引发了当时还是王子的塞利姆的暴怒,成为其仇视伊斯迈尔的源头);头骨做成了一个镶嵌宝石的酒杯,成为了伊斯迈尔的收藏品;四肢则被肢解,在帝国的四方边境巡游,以示乌兹别克人的威胁已解除。之后伊斯迈尔攻克木鹿和赫拉特,控制了整个呼罗珊。赫拉特作为帝国内第二座王室直属城市,成为了呼罗珊行省的中心,“呼罗珊的珍珠”得以再次绽放光芒。木鹿之战作为伊斯迈尔一生之中的高光时刻,对其意义深远。他曾命令波斯诗人哈特菲(Abd-Allah Hatefi,1454-1521)按照他最喜欢的《列王记》(《Shahnameh》)的形式,续写一个“新的篇章”,以纪念这次伟大的胜利和他新兴的王朝,只可惜最终这个计划夭折了。

虽然乌兹别克人已经陷入了混乱,但伊斯迈尔并没有乘胜追击。他知道自己最主要的敌人还是奥斯曼帝国,因此他暂时不准备进攻河中,而是扶持一个代理人,维持住东北方向上的稳定即可。而他选择的人,便是喀布尔领主巴布尔,最后一个帖木儿统治者。

伊斯迈尔在女眷战俘中发现了巴布尔的姐姐汗扎达·贝古姆(Khanzada Begum,1478-1545),她在1500年嫁给昔班尼汗,之后被昔班尼休弃,并下赐给了一个地位低下的男人赛义德·哈达(Sayyid Hada)。不知是幸运还是不幸,她的两任丈夫都在这一场战争中送了命。作为友好的象征,伊斯迈尔派遣使者,带上礼物和汗扎达去了喀布尔。姐姐的回归让巴布尔十分欣喜,而他本身也一直在关注昔班尼汗与伊斯迈尔的战争。作为昔班尼的手下败将和攻击目标,昔班尼的死无疑让巴布尔压力骤减。此时,他的雄心再次涌现——从乌兹别克人的手中夺回撒马尔罕和布哈拉,重建帖木儿帝国的辉煌。因此,在第二年,他安排使臣回访伊斯迈尔,在表示感谢的同时,就同盟问题双方也达成了一致:伊斯迈尔会派兵帮助巴布尔收复撒马尔罕和布哈拉,而巴布尔要以伊斯迈尔的名义铸币,并且在祈祷日(星期五聚礼)以他的名字宣读“呼图白”(khutba)。

这场战争伊斯迈尔不会亲自参与,他还有很多事情需要处理。从1500年回到阿尔达比勒,到1510年的木鹿之战,伊斯迈尔用了10年时间建立了一个基本囊括整个伊朗、南高加索、美索不达米亚、东安纳托利亚以及呼罗珊的帝国,这对于没有实际统治经验的伊斯迈尔乃至整个萨法维教团高层而言,都是一个巨大的挑战。而另一个棘手的问题,便是宗教信仰。萨法维王朝的官方信仰与当时伊朗的民间主流格格不入。自宣布以十二伊玛目派为国教之后,伊斯迈尔就一直在试图解决这个问题,而这将彻底改变伊朗的历史进程。

参考书目资料:

《Iran under the Safavids》,Roger Savory

《The Cambridge History of Iran, Volume 6 The Timurid and Safavid Periods》,Peter Jackson

《The Aqquyunlu : Clan, Confederation, Empire》,John Woods

《Iran at War 1500-1988》,Kaveh Farrokh

《Immortal: A Military History of Iran and Its Armed Forces》,Steven R Ward

《The Early Years of Shah Isma'il, Founder of the Ṣafavi Dynasty》,Edward Denison Ross

《伊朗外交四百五十年》,阿布杜尔礼萨·胡尚格·马赫德维

《萨法维王朝对外交往研究》,王平

维基百科相关词条

9 条评论

一般认为他在蛰伏期间所发出的命令是出自幕僚之手,那时候伊斯迈尔太小了,很难想象一个孩子能说出那些话。举兵之后基本就是他自己做主+官僚为辅了。