狮子与太阳——萨法维王朝的兴衰(一)群山中的教团

伊朗高原作为古代文明的发源地之一,自萨珊帝国灭亡之后,便长期处于外族统治或分裂割据的状态之中。15世纪到16世纪初的这段时间里,伊朗西部是黑羊与白羊争雄,中部和东部则是帖木儿后裔们的混战,中亚的乌兹别克人也开始逐步扩张,对呼罗珊虎视眈眈。不过,在这混乱局面之中最终脱颖而出的,却是一支来自阿塞拜疆地区的苏菲教团——萨法维教团。在谢赫伊斯迈尔的领导下,他们最终统一了伊朗,对伊朗的近代历史产生了巨大影响。

在阿塞拜疆东部,海拔1351米的高原上,有一个名为阿尔达比勒的小城。10世纪时,这里曾是阿塞拜疆的中心,但只维持了很短的一段时间,之后便被200多公里外的大不里士所取代。大不里士很快成为了连通东西方的交通枢纽和商业驿站,从此繁华兴盛。与之相比,阿尔达比勒更显得默默无闻,尤其是在1220年遭到蒙古军队的洗劫后,变得更加衰败。然而,正是因为其相对偏僻的地理位置,阿尔达比勒成为了滋养宗教运动的热土,其周围高山深林的环绕以及吉兰沼泽的存在,有利于宗教人士躲避统治者的视线和迫害。而萨法维教团,就是在这样的环境中发展起来的。

关于萨法维家族的起源,可以追溯到11世纪阿尔达比勒当地一位名为菲鲁兹沙(Firuz Shah)的人,关于他的出身,主要存在三种说法:1、来自也门的阿拉伯人;2、从中亚迁徙到此的突厥人;3、伊朗人(库尔德人)。三种说法都没有十分明确的证据,毕竟菲鲁兹沙在当时只能算一个无名之辈,并没有人会特意记录他的信息。事实上,在教团成立之前,萨法维先祖们的信息都非常稀少,其中还掺杂了许多后世子孙神化的内容。

说回菲鲁兹沙,据传闻他是一个十分富有的地主,拥有当地不少的森林与牧场。在皈依伊斯兰教成为一名穆斯林之后,因为乐善好施的品行和对宗教的热忱,而受到阿尔达比勒居民的爱戴和拥护。他的后代都是虔诚的穆斯林,精通农事,靠农产和地租生活。到了菲鲁兹沙的四世孙库特卜(Qotb al-Din Abu Bakr)的时候,发生了一件大事。塔玛拉女王统治下的格鲁吉亚王国日益强盛,并开始入侵阿塞拜疆,阿尔达比勒也是攻击的目标之一。1203年,格鲁吉亚军队洗劫了阿尔达比勒,库特卜在找寻避难地的时候险些丧命。他被抢劫的格鲁吉亚士兵砍中了脖子,不过格鲁吉亚士兵忙于劫掠财物,没有注意他的生死就离开了,他也因此被人救起。库特卜的儿子阿明(Amin al-Din Jebrail)在壮年病逝,只留下一个儿子,名叫萨非,由爷爷抚养长大。

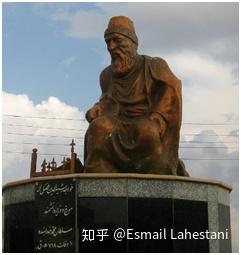

萨非出生于1252年,在他6岁的时候,父亲阿明去世了。萨非从小就显示出与众不同的一面。他从不和同龄的孩子一起玩耍,更喜欢去清真寺祷告和斋戒。20岁时,他开始在阿尔达比勒附近求学,然而并没有人能满足他的要求。正当他一筹莫展之际,听闻设拉子的谢赫纳吉布(Najib al-Din Buzghush)学问高深,萨非决定前往求教。但不幸的是,在萨非到达设拉子前纳吉布就已经去世了。萨非在设拉子逗留了一段时间,从一起修行的同伴处得知,隐居在吉兰地区的谢赫扎希德(Zahid-i Gilani)应该能够解决他的困惑,于是再次出发。1276年,萨非在拉希詹(Lahijan)附近的一个村庄中找到了扎希德,当时正值斋月,按照惯例扎希德不会接待访客,但他还是破例接见了萨非。之后扎希德收留了他并让其加入自己的教团,萨非则一直侍奉扎希德直到其去世(1301年)。

在追随扎希德期间,萨非逐渐成为扎希德的左膀右臂,之后还迎娶了扎希德的女儿比比·法蒂玛,成为了教团仅次于扎希德的精神领袖。扎希德晚年双目近乎失明,因此在接见访客时,都由萨非陪侍左右。萨非依靠他本人的学识与魅力赢得了包括谢赫扎希德在内的大部分教团成员的支持,得以压制以扎希德之子贾马尔(Jamal al-Din Ali)为首的扎希德家族成员,保障了自己的地位。扎希德死后,萨非顺理成章的成为了教团的新谢赫。至此,在扎希德教团的基础上,萨法维教团诞生了。

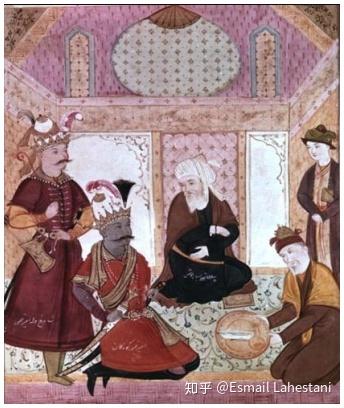

14世纪早期统治伊朗高原的国家是蒙古人建立的伊尔汗国。虽然在合赞汗(Ghazan,1271-1304)的要求下集体改信了伊斯兰教,但作为原本信仰腾格里(长生天)以及佛教的蒙古权贵们,相较于逊尼派的四大教法学派,他们对苏菲神秘主义更感兴趣。苏菲教团的舞蹈(苏菲舞)以及神秘仪式深深的吸引了蒙古贵族的目光。在此前提之下,萨非带领教团回到了家乡阿尔达比勒,并开始对周边地区进行传教。他致力于救助老弱,为受压迫者提供避难所,和伊尔汗国上层贵族也关系良好,比如当时伊尔汗国的宰相拉施特就对萨法维教团很是推崇,另外他还担任过完者都之子不赛因(Abu Said,1316-1335)的老师。在那段时期,萨法维教团声势日隆,信徒遍布阿塞拜疆。

萨非于1334年去世,由于长子早逝,他在临死之前指定次子萨德尔(Sadr al-Milla va'l-Din Musa,?-1391)为自己的继承人。萨德尔继续萨非的方针,包括当时的执政大臣出班(Chupan,?-1327)在内,很多蒙古贵族成为了他的信徒。他在阿尔达比勒大量修建宗教设施,其中就包括他的父亲萨非的陵墓,成功将阿尔达比勒打造成了一处教团圣地,吸引信徒来此朝觐。教团的影响力也进一步扩大,特别是不少活动于东安纳托利亚和叙利亚北部的土库曼人部落也加入了教团。

1335年,伊尔汗不赛因死于瘟疫(黑死病)。由于他没有子嗣,伊尔汗的继承问题引发了内战,各方势力纷纷扶持傀儡争夺汗位。伊尔汗国从此衰落,最终走向覆灭。局势的动荡自然对萨法维教团也产生了不利的影响。当时实际控制阿尔达比勒的是出班王朝的君主马利克·阿什拉夫(Malik Ashraf,?-1357),和他的祖父出班不同,他并不是萨法维教团的崇敬者。他以莫须有的罪名,把萨德尔诱骗到了大不里士并把他关进了监牢。在被囚禁了3个月之后,萨德尔被释放,据说是因为阿什拉夫做了一个噩梦让他感到不安,并对萨德尔致以真诚的道歉。然而没过多久他就后悔了,派人前去阿尔达比勒再次逮捕萨德尔,这一次萨德尔提前察觉到了阿什拉夫的意图,果断的逃进了吉兰的群山之中。虽然阿什拉夫厌恶神学家和宗教领袖是众所周知的,但从整个事件而言,阿什拉夫更多的是出于政治目的,借以遏制日益膨胀的宗教势力。除了萨法维教团之外,还有许多神学家、苏菲领袖以及他们的支持者为躲避阿什拉夫的迫害而逃离阿塞拜疆。其中有不少人直接北上穿过高加索山脉,向金帐汗国的札尼别汗(Jani Beg,?-1357)寻求保护。

这些难民对阿什拉夫的控诉给了札尼别汗一个方便的入侵借口。1357年,札尼别汗攻入阿塞拜疆,阿什拉夫企图逃跑但被擒获,最终被吊死在大不里士。札尼别汗将萨德尔从吉兰请回了阿塞拜疆,并在大不里士附近的营地里隆重地接见了他。之后,他们还进行了一次面谈。鉴于萨德尔已经流亡了很长一段时间,札尼别汗建议萨德尔尽快返回阿尔达比勒稳定局势。另外,他要求萨德尔整理一份教团名下的财产清单,包括土地、工坊以及房屋,准备归还给教团。然而不幸的是,这个契约并没有得到执行,札尼别汗在完成这件事之前就撤军离开了阿塞拜疆。1372年,贾拉伊尔王朝的埃米尔艾哈迈德·乌维斯(Ahmad Uvays)从他的父亲手中得到了阿尔达比勒作为他的封地。他给予了萨法维教团一定的保护以及税收上的减免。

萨德尔在1391年2月去世,和他的父亲一样,他也被安葬在了阿尔达比勒的圣所,教团领袖由他的儿子赫瓦贾·阿里(Khvaja Ali,?-1427)继任。在赫瓦贾的任期内,教团开始发生转变,在教义方面吸收了一部分什叶派的理念。转变的原因不得而知,可能是为了巩固家族在教团中的“正统性”——什叶派认同血脉传承。赫瓦贾还和当时伊朗的统治者帖木儿保持着良好的关系,帖木儿赐予了萨法维教团在当地征税的权力(不过在帖木儿死后没能落实),并将一部分来自罗姆(安纳托利亚)的土库曼战俘交给赫瓦贾处置。赫瓦贾恢复了战俘们的自由,将他们安置在占贾的圣所,这些战俘也对教团献上了自己的忠诚,他们的后代在日后发展为红头部落中的罗姆鲁部落(Rumlu)。

1427年,步入暮年的赫瓦贾·阿里决定去麦加进行一次朝觐,临走之前将教团交给三子易卜拉欣(Ibrahim)管理。但易卜拉欣不忍父亲一个人孤独上路,于是跟随赫瓦贾去了麦加。在麦加完成朝觐之后,他们又继续北上到达了耶路撒冷。赫瓦贾最终在耶路撒冷安息,易卜拉欣在将父亲安葬之后便返回了阿尔达比勒,他领导教团直到1447年去世。在这期间关于萨法维教团的记录较少,唯一能明确的,就是易卜拉欣强化了教团的组织性,开始构建一个严密的信徒网络。各个区域的信徒都会安排代理人(哈里发)进行统一管理,这些代理人作为副手直接听命于谢赫本人,对信徒而言,他们的命令等同于谢赫的命令。前往阿尔达比勒圣所的朝觐也开始制度化,成为了一项义务。在朝觐活动中,大量的信徒集中在阿尔达比勒,接受易卜拉欣的训导,以此获得精神上的满足感。另一方面,易卜拉欣在慈善方面的投入也远超他的祖辈们,准备了丰厚的物资用于救济贫民。

当易卜拉欣之子祝奈德(Junayd,?-1460)继位之后,萨法维教团进入了一个重要的转折点。首先是教义方面,在苏菲神秘主义的基础上,混入了什叶派极端主义和本土萨满信仰,领袖自诩为隐遁伊玛目的化身,是降世的马赫迪(救世主),煽动信众们参与“圣战”,迎接最终审判的到来。另外他也不再满足于单纯精神上的追随,而是开始追逐世俗的王权。祝奈德是萨法维家族第一个使用了“苏丹”这一头衔的教团领袖。这些活动首先引起了当时伊朗西部的统治者,黑羊王朝的贾汗沙(Jahan Shah,1405-1467)的疑虑,他勒令祝奈德带着他的教团离开阿尔达比勒,到黑羊的领地之外去。祝奈德只得带领一部分教团成员出走,在小亚细亚和叙利亚混迹了几年之后,终于得到了白羊王朝的乌尊·哈桑的收留,在迪亚巴克尔定居了下来。祝奈德在此居住了三年(1456-1459),并和哈桑的妹妹赫蒂彻(Khadija Begum)结为连理。基于双方都与黑羊王朝处于敌对关系,白羊王朝和萨法维教团达成了同盟。1460年,祝奈德带领10000人北上,准备对高加索北部信奉基督教的切尔克斯人发起圣战,为此途经希尔凡地区。但也有传言,在信仰上摇摆不定的希尔凡沙阿国也是他的目标之一。1460年3月4日,祝奈德在途经库尔河时遭到了希尔凡军队的袭击,不幸战死。

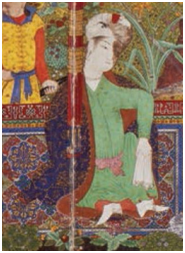

祝奈德死后,继承者为祝奈德与赫蒂彻之子海达尔(Haydar,1459-1488),此时的海达尔年仅1岁,不过在舅舅乌尊·哈桑的保护下顺利成长,并迎娶了哈桑之女哈丽迈(Halima Begi Aqa),她的母亲狄奥多拉(Theodora Megale Komnene,1438-1474)是特拉布宗帝国科穆宁家族的公主。海达尔继续父亲的政策,神化自己的身份,扩大教团的影响力。他发明了一种十二瓣红帽(也叫海达尔之冠),分发给教团的核心信众,作为教团的象征。其中,最具影响力的是一群被称为“奇兹尔巴什(Qizilbash)”的游牧部落,以狂信以及悍不畏死而名声在外,从安纳托利亚高原到阿塞拜疆都能看到他们活跃的身影。奇兹尔巴什出自奥斯曼突厥语,意为“红头”,正是指他们头上所戴的红帽。这原本是奥斯曼人给他们起的外号,但后来被红头们认为是自己勇武的象征而成为了一种自称。除了少部分伊朗人部落之外,绝大多数的红头部落由土库曼人组成。

1488年,海达尔像他的父亲一样,发起了对切尔克斯的圣战,因此需要再次借道希尔凡。此时在位的希尔凡沙阿是法鲁克·亚萨尔(Farrukh Yassar,1465–1500),当年正是他的父亲哈利卢拉(Khalilullah,1418–1465)偷袭杀死了祝奈德。在此之前的几年里海达尔一直与他交涉,法鲁克也同意放行。然而当海达尔领军到达沙马基之后,希尔凡沙阿决定撕毁协定袭击圣战军,这一次他还找来了另外一个帮手——白羊王朝。此时的白羊王朝已大不相同,乌尊·哈桑早在10年前去世,四子叶尔孤白在击败了自己的哥哥哈利勒·米尔扎,夺取了苏丹之位。和乌尊·哈桑不同,叶尔孤白与海达尔的关系并不好。原本白羊王朝与萨法维教团结盟是为了对付共同的敌人黑羊王朝,但当黑羊在1468年败亡之后双方盟约的基础便不存在了。叶尔孤白继位之后,海达尔辞去了自己在白羊王朝宗教法庭的职务,萨法维教团开始慢慢摆脱白羊的控制。叶尔孤白不能容忍这样一支不受控制的极端主义宗教武装在自己的领地上游荡,海达尔既是自己的表兄弟也是妹夫,对于本身就是篡位者的叶尔孤白而言,是极大的威胁。因此,在接到岳父法鲁克·亚萨尔一世的邀请之后,他派遣了4000人协助希尔凡的行动。联军在塔巴萨兰袭击了圣战军,海达尔受了致命的箭伤当场死亡,他的追随者将其就地埋葬在战场之中。

海达尔生前与妻子哈丽迈一共生育了三个儿子:长子阿里,次子易卜拉欣,三子伊斯迈尔。在海达尔死后,雅各布将自己的妹妹以及三个外甥尽数囚禁在法尔斯的城堡中,防止他们作乱。一直到1490年,事情才开始出现转机。在这一年,叶尔孤白去世了,白羊王朝很快陷入了内战之中。其中有一位名为罗斯塔姆的王子,企图利用萨法维教团的武装力量对抗他的对手们。1493年,萨法维家族的三兄弟被释放,此时距离他们被关押的日子已经过去了四年半。作为教团新领袖的阿里被接到了王都大不里士,罗斯塔姆热情的迎接了阿里。他称呼阿里为自己的兄弟,并允诺在他死后阿里将是他的继承人。之后阿里带领教团为罗斯塔姆服务,并在他对抗其他竞争者的战争中发挥了重要作用,然而这并没有让罗斯塔姆高兴起来,他反而是对萨法维教团的惊人力量产生了恐惧。

1494年,阿里遭到了逮捕。罗斯塔姆准备处死他,但有7位教团追随者潜入了营地并救出了阿里。罗斯塔姆意识到当务之急就是追击阿里,阻止他进入阿尔达比勒。而另一边,在通往阿尔达比勒的路上,阿里预感到自己恐怕难逃一死,他决定将教团的未来托付给自己的兄弟。他将谢赫之位传给了两位弟弟,然后兵分两路:易卜拉欣与伊斯迈尔继续逃往阿尔达比勒,而阿里则作为诱饵吸引白羊追兵。最终阿里被白羊军队抓住并杀死,两兄弟则逃入了阿尔达比勒的秘密避难所。但在到达后不久,易卜拉欣以送信的理由外出并神秘失踪,只留下了他的红帽,从此在萨法维家族的历史中消失。只剩伊斯迈尔一个领袖的萨法维教团也就此进入了新的篇章。

参考书目资料:

《Iran under the Safavids》,Roger Savory

《The Cambridge History of Iran, Volume 6 The Timurid and Safavid Periods》,Peter Jackson

《The Aqquyunlu : Clan, Confederation, Empire》,John Woods

《伊朗伊斯兰教史》,王宇洁

《伊朗通史》,阿宝斯·艾克巴尔·奥希梯扬尼

《世界历史文库 伊朗史》,埃尔顿·丹尼尔

《伊朗史纲》,米·谢·伊凡诺夫

维基百科相关词条

12 条评论

伊斯迈尔也是比较可惜,与奥斯曼一战后彻底被打颓废了,去世的也比较早,虽然后败于奥斯曼但也不能否认他前半生的传奇,真的是少年天子马上打天下,也算是充满传奇的一生了