こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【麒麟がくる第12回】

をクリックお願いします。

明日までに払う40貫は、伊呂波太夫が肩代わりをするそうです。

尾張に行くのであれば好都合と伊呂波太夫も、目を光らせる。

なんでも三河の友野次郎兵衛という国一番の大富豪が、病弱な我が子のために、京都から名医を呼んでほしいと頼んできたとか。

東庵と伊呂波太夫の胸算用

1貫=約15万円

2貫=約30万円

40貫=約600万円

100貫=約1500万円

伊呂波太夫は条件を飲むなら段取りすると言い、東庵も豪気なお方だとほくほくしております。

駒も、ついて行くと言い出します。途中で美濃に寄ると。

伊呂波太夫は明智のお侍のことかと尋ねます。駒は、明智のどなたが助けてくれたのか知りたいそうです。さて、誰でしょう。

お好きな項目に飛べる目次 [とじる]

お好きな項目に飛べる目次

土岐頼芸の鷹

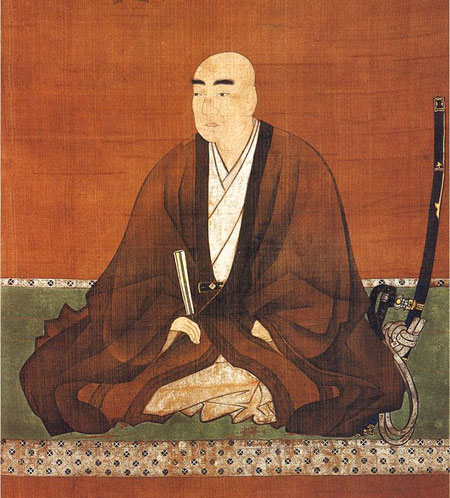

稲葉山城では、利政(斎藤道三)が土岐頼芸からの贈り物を受け取ろうとしていました。

なんでもお屋形様ご自慢の鷹だとか。利政も鷹匠を前に上機嫌です。

「以前より噂には聞いていたが、よくぞ手放すお気持ちになったものじゃ」

その鷹がバサリと飛び上がり、利政に襲いかかります。主君を庇い、近習が前に割って入る。その直後、近習は咳き込み苦しみ、そのまま息絶えてしまいました。

鷹匠があわてて逃げようとすると、利政は「殺すな!」と周囲を制します。

「土岐頼芸様! このわしを、このわしを、このわしを!」

そう怒り狂う利政。ではあるのですが、いくつか気になるところはあります。

ポイント

・近習の腕は剥き出しではない

・鷹の爪につく毒はそこまで多くはないはず。致死量にできるだろうか?

・それほどの毒性であれば、鷹匠が何より危険だ

・鷹が飛んで利政に襲いかかるかどうかは、確実性がそこまでないとも思う

なぜ鷹匠が逃げようとしたのかって話ですが。目の前、あの状況で近習が死んだら、咄嗟に逃げるのはそこまでおかしくもありません。

暗殺にせよ、あれで成功するというのは、目を瞑って針に糸を通すくらいの難しさは感じます。

フィクションだから、どんな荒唐無稽な殺しかありといえばそうです。けれども、何か引っかかるのですが。

-

-

鷹狩りの歴史―仁徳天皇に始まり信長・家康も愛した至高の瞬間

続きを見る

祝! 光秀と煕子の婚礼

さて、そのころ明智荘では。

「いやー、めでたい、めでたい、ははっ!」

光安が喜んでおります。

煕子殿の父上とは他人とも思えないそうです。家族ぐるみの付き合いなんですね。ついに夫婦になってうれしいと。

でも、これって些細なようで重要です。

光秀は安全牌、フィクションとしては面白みのない相手を選んだといえばそう。即座に結婚して大胆だなんだと言われておりますが、光秀は好きなもの、必要なものには一直線に向かって行くのでしょう。

愛には鈍いどころか敏感なところもある。駒や帰蝶に鈍感に見えたのだとすれば、光秀自身が別に好きではなかっただけのことです。

牧も光安に感謝しています。夫亡き後、父のように見守り、こうして十兵衛が巣立ってゆくと。

光秀自身は、巣立つわけではなく煕子殿が嫁入りしただけだと言います。煕子も、巣立ったのは自分だと。

「以後、よろしくお導きくださりますよう、よろしくお願いします」

ここで、光秀と煕子の祝言も描かれます。結婚はあっさりしておりますが、そこへ至るロマンスではなく、夫婦愛の結実を描くということかもしれません。信長と帰蝶も、祝言なかったわけですし。

ここで秀満が、稲葉山城からただちに登城するよう狼煙が上がったと知らせに来ます。

母と新婚の妻に、登城する用意をすると言う光秀でした。何があったのでしょうか……暗殺未遂です。

土岐頼芸を敵にできるか?

利政は家臣を集め、こう言います。

「みよ! 鷹の爪に塗られた毒が、わしの身代わりとなったこの若者の命を凍らせてしまった!」

誰のしわざか? 鷺山から送られてきたと。この国の守護であると、わしが神仏の如く敬うてきた土岐頼芸様からだと主張するのです。

いや、敬ってはいませんよね。

そのうえで、こうアピールします。

美濃のために命をかけて働いてきた。治め、国衆の土地を取られぬようにして、年貢を安くして、治水を行ってきた。

そう稲葉良通や長井秀元に迫るのです。迫られた側は嫌そうですが。

-

-

稲葉一鉄(稲葉良通)! 信長の配下になった頑固一徹な武将【美濃三人衆】

続きを見る

「みよ、この哀れな姿を! わしは許さぬ、鷹好きのたわけじゃ!」

そう死んだ近習の死体をアピールする利政。ちょっと嘘くさいなぁ。そのうえで、こう言います。

「土岐様と一戦交えるまでじゃ! 異論がある者は立ち去れぃ!」

誰も立ち去ろうとしません。

ただ、利政の子である高政は不穏な目つきをしております。

「ではいよいな、皆心は一つじゃな。今日から鷺山に近づく者は、裏切り者として成敗致す! いずれいくさになるやもしれぬ、おのおの覚悟せよ」

ここであの近習の死体が運ばれて行きます。

やはり芝居がかっているといえばそう思えてしまう。わざわざしたいを見せるということには、無論、意味があります。

目の前で死体があって、平静でいられるかどうか。こういう世の中で嫌な話ではあると思いますが、そこは考えたい。

古今東西、人間は処刑した遺体を晒すようなことをしてきました。それにはやはり意味がある。法を犯せばこうなるという見せしめとして意味があるわけです。

逆に犠牲のアピールにもなる。

ご存知あの宗教は、磔になった男性がシンボルです。

カトリックと、後発のプロテスタントではあのシンボルにも違いがある。端的に言えば、後発のプロテスタントの方が生々しさが薄れています。犠牲者を視覚的にアピールすることや。その効果の受容は変化してきたということなのでしょう。

ともあれ利政のことです。死体ひとつで団結できるのであれば、彼の算盤感情では微々たる犠牲なのでしょう。

-

-

斎藤道三64年の生涯スッキリ解説!最期は息子に殺されたマムシの一生

続きを見る

けれども、事態は彼が思う以上に複雑怪奇ではある。

高政には父が思う以上の毒が回っていたようです。彼は光秀を止め、こう確信を込めて打ち明けるのです。

「わしは土岐様を守る。父上と戦う。わしが立てば、稲葉達も従うともうしておる」

光秀はたまらず、目を逸らします。

「一緒にやろう。ともに父上を倒すのじゃ」

そう誘われ、光秀はどうするのでしょうか。

今週、織田信秀と信長、斎藤利政と高政父子が描かれたのは狙いがあるとは思えます。

心を開いて話し合ったか。ストレートに感情をぶつけ合ったか。そうした違いが出てきている。

どちらの父子も、断絶はある。

ただ、織田父子はその感情をストレートにぶつけ合ってはいた。信秀は信長をガツンと叩くし、信長も顔を歪めて不満をぶちまけます。

一方で、利政は我が子の不満をかわすようでまともに受け止めず、小馬鹿にしているようでもある。

-

-

父殺しの斎藤義龍33年の生涯をスッキリ解説! 生誕から波乱だったマムシの息子

続きを見る

そういうすれちがいであいたところに、何を流し込むかという違いもあります。

どちらの子も、父の愛が得られないようで、理解できずに何かが足りない。信秀は、帰蝶を経由してそこへ自分なりの愛を補いました。それを信長は受け取ってはいる。

けれども、高政の場合はその空っぽの部分に、頼芸が毒を注ぎ込んだ。

父が自分に似ていない愚かな子だと軽蔑するのであれば、そんな父ではなく別の父になるものの愛を注ぎたくなる。

自我が希薄であることも、利政の不幸ではあると思います。

信長と利政を比べ、そこまで知能に差があるとも思わない。親のせいばかりにしてよいものでもない。

我が強いと言われてうれしい人は多くはないでしょう。エゴイストだと言われれば不愉快でしょう。

自我が強いというのは、欠点に思えます。けれども、困難な時代や局面においては、揺るぎない自我は自分自身にとって最大の味方となり得ます。

信長は、視聴者すらおそれおののいた首箱詰めを反省しているようでもない。今川との和睦も、独断専行であったようです。

-

-

松平広忠(家康の父)織田と今川に挟まれた24年の生涯は超苦労の連続!

続きを見る

そして、信長には自分自身の意思で貫いたという強烈な認識がある。こういう人間を操ることは至難のわざです。

一方で高政は、頼芸に操られてしまうほどで、自信もないし、自我もない。確固たる自分がなければ、人は騙され道を見失います。現代でも、ステマや有名人の推薦にコロリと参ってしまう人は要注意かもしれません。

むろん、それが必ずしも悪いとは言いません。むしろ、流行に流されやすい人というのは、一緒にいて楽しくて、明るくて、どぎついことをいうわけでもないし、会話のキャッチボールもできて、愉快でしょう。友達にするなら、この信長より高政の方がとっつきやすいとは思います。

けれども、それも平時であればこそ。緊急事態や乱世であれば、自我がない人は乗り切れぬ何かにぶつかる可能性は高くなります。

そんなわけで、

「あの有名人が自分と同じものを褒めていた!」

「あの有名人がインスタグラムで政治家と写真を撮って載せていた!」

こういうことに常時浮かれている人を見ると、「いい人だけど危機管理能力は低いのかな?」とクソレビュアーはちょっと思ってしまう。

厄介なことに、騙されやすさと知能に関係はさほどない。

あれほど賢い人がどうして荒唐無稽な代替療法にどっぷり浸かってしまうのか? 人間の心には、認識には、様々な側面があるのです。

この作品の信長は、太平の世ならばどうしようもない変人。

ただ、戦国時代に生まれたからその可能性を発揮できる。そういう可能性を持った人物なのです。織田信長を内閣総理大臣にする発想はおもしろくとも、太平の世ならばさしておもしろくないかもしれない。

チャーチルは第二次世界大戦後、選挙で大敗し失脚しました。そういう緊急事態で水を得た魚になってしまう人も世の中にいる。

人類全員が空気を読めて、穏当で流されて生きる存在だけであったら、危難の際に種族ごと危険に陥りかねないのです。そうならないためにも、信長のような乱世向き、いわば乱世の奸雄が必要なのでしょう。

織田信秀は先に上がる

那古野城に、駒がやってきています。帰蝶は喜んでいます。

変わらず相変わらずバタバタ生きておると帰蝶は駒にいうのでした。

帰蝶は駒に、光秀が嫁をもらったと言います。噂では色白のよい嫁ごだというと、駒はかすかに動揺を見せています。

それが帰蝶は「会ったらちくちくいじめてやろうと思うておる」ですからね。やっぱり個性的だ。

帰蝶は、尾張に嫁に行ったことを喜んでくれた母が昨年お隠れになったと口にします。

-

-

信長の義母・小見の方は稲葉山城の攻略に利用された? 帰蝶の母にして道三の妻

続きを見る

「動かぬようで、時は流れておるのじゃな」

しみじみと帰蝶は言うのです。

そのころ、東庵は末盛城へ。

久しぶりに双六をしましょうと信秀に呼びかけると、相手は返事をしません。

「一足先に、おあがりになったか……」

東庵はそうつぶやきます。

信秀は座ったまま、息絶えていたのでした。

MVP:織田信秀

本作の信秀は、有能なようで普通の枠内に入る好人物だと思えました。

紛れもなくカッコいい、素晴らしい。けれども、信長と信勝対立を回避する手立ては打たないままのように見えた。

息子の信長ほど決定的なことをバシッとやらない。

ゆえに「うつけ!」と叱り飛ばすところはあったけれども……自分と似ていたと帰蝶に語ったと言いますが、これは父としての優しい嘘だとは思うのです。

信長のいないところでは、平手政秀に対して「理解できない」と断言していました。

性格的にも、父子が似ていると思えたことはない。むしろ理解できないからこそ、戸惑っていることがわかりました。

それでも、父として、我が子の求めるものがわかっていたのでしょう。

信長は、父からの肯定が欲しかった。

褒めてもらいたかった。

そのために、もう先が短いことを悟り、嘘をついたのです。

※続きは【次のページへ】をclick!