9月18日に渋谷で開催されたホウドウキョクのトークイベント。

「人はなぜ祭りを求めるのか?」をテーマに、スタディストを自称し、東京藝術大学で教鞭を取る音楽家の岸野雄一さんが「祭りをアップデート」した実体験を語る。

【司会】

ドミニク・チェン(情報学研究家)

市原えつこ(アーティスト)

【ゲスト】

岸野雄一(スタディスト)

アフロマンス(パーティークリエイター/DJ)

和田永(アーテイスト)

日常に「祭り」を侵食させる

岸野:

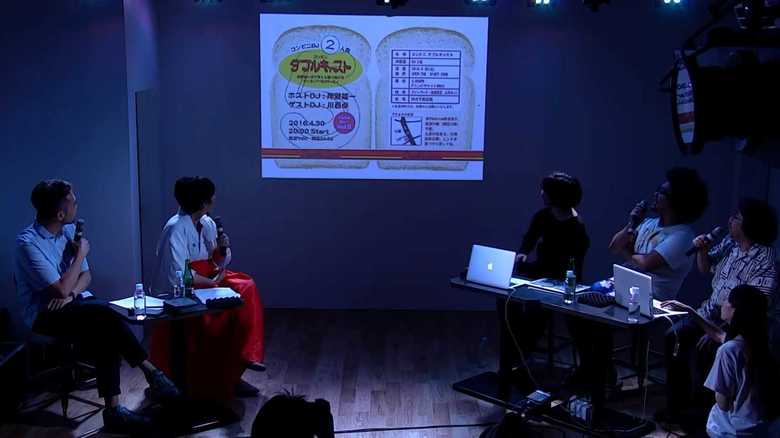

僕が何をやってるかというと、ちょっとこの画像を見てください。

これは何をしてるんでしょう?

岸野:

これはコンビニでDJイベントをしてるんですね。

アフロマンスさんは、(祭りは)「日常と分けられた非日常」とおっしゃてたけど、僕はどっちかっていうと(祭りが)「日常の中に浸食していく」っていう感じ。このコンビニも普通におにぎりが買える営業中の店内なんですね。

アフロマンス:

まあでも…どう見ても非日常ですけどもね(笑)。

こんなコンビニ見たことないって。

市原:

いつもは普通のコンビニなんですよね?

岸野:

普通のコンビニですよ。

このお店は、こんなこと以外にもいろいろやってるんです。

岸野:

昔はここが雑誌コーナーだったんだけど、店長が「もう雑誌じゃないでしょ」と言って「レコジャケ」を飾るコーナーになったんです。

ドミニク:

え?それは岸野さんが働きかけたんじゃないんですか?

岸野:

そもそも店長がそういう人だったの。この状態はデビット・ボウイの追悼でこの週だけ。毎週ジャケットが変わるんですよ。

アフロマンス:

すげえ!

岸野:

アーティストの追悼は必ずやってて、亡くなった方のジャケを飾ってます。有名なミュージシャンが来たときは、その方のアルバムになります。

雨の季節になると傘が描かれているジャケットが飾られ、夏場は浜辺が写っているジャケットが飾られ、何回か通うと、「この人、1万枚ぐらいレコード持ってるな」っていうのが分かるんですよ。

デビットボウイだけとか、特定のジャンルだけ、というファンじゃないんです。それで僕は、この人は音楽そのものが好きで「音楽に対して何か寄与したい」気持ちを持っていると感じたんですよね。

それで僕と店長が談笑していたら、「もう、ここでイベントやったら面白いんじゃないの?」なんて話になりまして、営業中のコンビニでDJイベントをやろうと言うことになったんですよね。

岸野:

これがチラシですね。

このイメージから、なんとなくどこのチェーン店かお察しいただけるかもしれない。これは5回目の時で、チラシの「5」の文字は「ソフトマシーン」の「5」っていうアルバム風になってるの。

「ソフトマシーン」…1966年に結成し、60年代から80年代にかけて活動したイギリスのプログレッシブ・ロックバンド。

岸野:

チラシの地図には「公園」とか「このへん」しか書いてなくて、実は場所は非公開なんですね。それにもかかわらず毎回100人ぐらいの人が来るんです。

あと、店の地下が音楽スタジオみたいなフロアになってて、踊りたい人は下に行くとかフレキシブルにいろんなことができるんですよ。

アフロマンス:

え?コンビニの下にフロアがあるんですか?

岸野:

「フロアに行きたい」って言うと「どうぞ」って。

アフロマンス:

え?下にも音響が繋がってるんですか?

岸野:

そう。映像も繋がってて上でやってることが分かるようになってる。

アフロマンス:

映像も!?すごい!(笑)

岸野:

これは「タイムアウト東京」かな?こういう記事にもなりました。

市原:

みんな楽しそうですね

岸野:

これは韓国のPark Daham(パク・ダハム)君がDJで来た時ですね。

「パク・ダハム」…韓国・ソウル近辺で行なわれる様々な音楽イベントのオーガナイザー。日本の実験音楽シーンとも交流が深い。

岸野:

この時は、台湾のチームもプレーしたんですけど、すごく面白いことが起こりました。店内でいろいろ話すと、中国語が返ってくる時もあれば韓国語が返ってくる場合もあるから、日本語が分かんなくなってくるの。

それで手っ取り早く話すために、店の中の公用語が最終的に英語になっていきました。この空間が面白い言語圏になっていましたね。

市原:

めっちゃくちゃ人あふれてる。

ドミニク:

コンビニに見えない。

映像の岸野さんがカメラに向かって叫ぶ→『もしかしたらレコードコンビニは、君の家の近所にあるかもよ!』

岸野:

これは妖怪ポストみたいなもので夢があるでしょ。みなさん興味があったら見つけてくださいね。月イチペースで、しかも昼間やってます。

クラブって、暗くしないとダメって思ってるかもしれないけど、明るくても全然踊るポテンシャルは変わらない。「やけのはら」くんがDJに来た時も「明るくても平気なんだね」って言ってました。

「やけのはら」…FUJI ROCK FESTIVALをはじめ数々のイベント・パーティーに出演している、DJ、ラッパー、トラックメイカー。

きっかけは「自分の町を良くしたい」

岸野:

こういうことに至ったきっかけは3・11の震災です。

あの時、僕の友達が、それまで集めたマンガとかDVDが崩れて下敷きになったんですね。その時、マンガとかサブカルチャーっぽいことに戒められてるような、復讐されてるような気がしたそうです。

それで、この状況から助けてくれるのは誰か考えてみると、マンガとかDVDの趣味が合うSNSで繋がってるアイツじゃないだろうと。あり得るなら、音楽の話は一切したことはないけど、このマンションの一階にある中華料理屋で鍋を振ってた兄ちゃんだろう、こう思ったっていうんですよね。

それで「地縁」と言うか「生活圏」を考え直さなくちゃいけないんじゃないかと思ったんです。

ドミニク:

なるほど。

市原:

今はソーシャルメディアとかで同じ趣味の仲間と容易に繋がれますけど、そういう共通点はないけど近くに住んでる他人との縁が重要だということですね。

岸野:

そう。なんでいい年したオッサンが趣味嗜好の話で あんなに夢中になってるんでしょうかね。

人と人との壁をなくしたい

岸野:

SNSは交流を拡大する装置であるより、分断の壁ができるのを加速する遠心分離器のようだと思います。

市原:

タコツボ化していきますよね。

岸野:

今は「エコーチェンバー」とかいろいろ言いますけども、むしろ人と人との壁はだんだん高くなってるんじゃいなという気がしています。

「エコーチェンバー」…本来は録音に使う反響室・残響室のこと。「エコーチェンバー化」または「エコーチェンバー現象」とは、SNSで価値観が近いもの同士だけで交流すると特定の思想に偏ってしまうことを指す。

岸野:

例えば電車の席に座っているサラリーマンの方と隣に座っているおばちゃんは、もちろんまったく知り合いじゃないんだけど、二人の間にはものすごく高い「ベルリンの壁」がブワーッとそびえたっているのが見えるような気がするんですよね

岸野:

この壁を何とかしてちょっとずつでも崩していかないと、まずいんじゃないかと思うんです。地域活性化とか地域振興と言うと綺麗ごとのようですけど実はこれ自分のためで、住んでる町が殺伐としたら困るんですよ。

年を取って駅で転んだりした時に「おじいちゃん大丈夫?」って言ってくれるような子供が育ってくれないと困るので、自分の住んでる町を良くしたいんですよね。

住んでる町での「役割」がある

住んでる町での「役割」がある

岸野:

大げさな話をしますけど、17世紀以降、産業革命で都市というものができて、社会のありようが変わってきましたよね。

例えばそれまでは、何年かに一度氾濫する川があったら「みんなで土手を作ろう!」みたいな感じだったのが、税金を払って行政にやってもらうようになったんですけど、税金さえ払っていれば本当に市民の義務を全うしているのか?と思うんですよ。

もっと自分の住んでる空間に対して、何か役目を担っているという自覚が必要なんじゃないかという気がするんですよね。

ドミニク:

それで、このコンビニのイベントが大切ということになるんですね。

もう自分で祭りを作るしかない!

岸野:

今日のテーマに戻りますけど、僕「お祭り」大好きなんです。小さいころから地元のお祭りの時期が来ると血が騒ぐような子供でした。それで、1978年に「大瀧詠一」さんが出された「LET'S ONDO AGAIN」っていうアルバムを聞いたときに、これは面白いと感じたんです。

「LET'S ONDO AGAIN」…1978年に発売された大滝詠一のアルバム。洋楽のヒットソングを音頭調にアレンジした楽曲やコミックソングなどが収録されている。

岸野:

小学校とか中学校ぐらいだったんですが「来年からきっとこれが盆踊りでかかるんだろうな」と思ってたんですよ。でも、ちっともそうなってくれない。

他にも「森山加代子」さんの「じんじろげ」とか、いろいろ楽しいは曲たくさんあるのに、いっこうに盆踊りでかからない。5年経っても10年経ってもかからない。これはもう自分でかけるしかないんじゃないかと思いました。

盆踊りはなんで、あんな形骸化したものになっちゃってるんでしょう。どんどん若い人は来なくなるし、場所によっては踊り手も少なくなっちゃって「もう今年からやめましょう」なんて事が自分の住んでいる地域でもあったんです。

「今年辞めましょう」って言ったら来年は絶対ない、そのまま5年後も50年後も100年後もないです。その文化は「ご臨終様です。チーン」っていうことで、誰もやらなくなってしまう。

これでいいのか?って思うわけですよ。

「盆踊り」で人と人との壁を壊す

岸野:

「盆踊り」は人と人の間にある「ベルリンの壁」を壊していく作業のようなものでもあるので、やりたいと思っていたんです。でも町内会を動かすのはものすごく難しい。

「この曲を盆踊りでかけてください」って何度も何度もトライしても、婦人部のおばちゃんが「だれが踊り教えるのよ」って言ってできない。そこを何とか懐柔しようと、スーパーのチラシを一生懸命見て「○○スーパーはゼロがつく日は卵が1パック100円だよ」とか「焼きそばが5玉でいくら」とか教えたりしても、おばちゃんは動かない。

もう、どうしたらいいのか分からないというとき、降ってわいたように「あのコンビニでドンチャカやってる連中に、なんかやらせてみたらどうだ」っていう意見が町内会に出てきたんです。自分が望んで何度もやろうとしたことは叶わないけど、思い続けていればオーダーがいつの間にかやってくるんです。

その時のチラシがこれで、どっかで見たことのあるジャケット風ですね。

「クラフトワーク」が1974年に発表したアルバム「アウトバーン」にそっくり。

ついに岸野流「盆踊り」が実現!

岸野:

日曜日に盆踊りをやる会場の「櫓」は前日に作るんだけど、その日は1日中何も使わない。そこで「コンビニでドンチャカやってる連中」に何かやらせてみろっていうことになったんですね。

4時間を好きなようにやっていいって言われて、知り合いのハウスのDJならいくらでも呼べるんだけど、それはやめました。「今年から若い人たちが変なことを始めたわね」と言われてしまうのを一番避けたかった。

だから今まで通りの普通の盆踊りは絶対入れるようにして、ちょっとだけ新しい要素を入れたんですね。まさにアップデートです。

岸野:

このイベントでは、「手の動きはこう」みたいな盆踊りのレクチャーをやったんですが、とても面白いことが起きたんです。明日の本盆踊りでかかる曲をかけてみんなで踊って、そのあと「ムードマン」がDJしたら、みんなその振り付けで踊り始めたんですよ。

誰も呼び掛けてないんですけど、自然発生的に盆踊りが広まっていったことに本当に驚きました。カメラに映ってない周りには、町会長さんとかいろんな方々、ご高齢の方からお子さん方がまでたくさん来たんですよ。

「ムードマン」…80年代末から活動を始めた、ムード音楽をこよなく愛する、日本を代表するDJの一人。

ドミニク:

さっきのアフロマンスさんの「リードとガイドの話に通じ」ますね。「型」を教えてあげると、ちゃんとそれに合わせて動けるようになるんでしょう。あと、やっぱり子供が踊り狂ってますね。

岸野:

このイベントに来た人の中に高円寺の神社の神主さんがいて「ぜひ自分の神社でもやって欲しい」ということになりました。

高円寺でも「盆踊り」

岸野:

これが高円寺大和町八幡神社でやったときの映像です。ここでももちろん踊りのレクチャーをやりました。「のらぼん」っていう公園とか野良で盆踊りを始めちゃう人たちや、「ゆらゆら帝国」の「坂本慎太郎」さんがトリに参加してくれました。

「ゆらゆら帝国」…1989年に結成し2010年3月31日に解散した日本のロックバンド。

札幌でも「盆踊り」!

岸野:

これは、先月札幌芸術祭でやった北海盆踊りでのイベントですね。DJは「珍盤亭 娯楽師匠」っていう、いわゆる「和ものDJ」で、北島三郎の曲をかけると、おじいちゃんおばあちゃんも大喜びで「サブちゃ~ん」なんて声がかかったりしました。

市原:

ドンドン規模が大きくなってますね。

岸野:

そう、櫓もついに2段になりました。この時は、全然ご当地ものでも何でもない「B&B」の曲に、振付師の人がちゃんとした踊りを作りました。それをYouTubeで見て踊りを覚えた人たちが櫓の上で踊ると、ぐるっと取り囲んでいる人たちもちゃんと踊ってくれる。

使用曲は 、昭和の名漫才師・B&Bが歌った「おんど笠岡」。

岸野:

アフロマンスさんもおっしゃっていたように、まず「型」があると踊りやすいんでしょう。踊る経験のない人は「好きなように踊って」と言っても固まっちゃって踊ってくれないんですよ。だけど「手の真似だけして」とか「輪に入って回るだけでいいよ」とか「型」を教えてあげると、だんだん音楽に合わせて体動かすことが面白くなってくる。

そして忘我の境地に至るんです。

最難関の「町内会」には肩書も意味なし

岸野:

盆踊りは町内会とかで主催するでしょ。そこにどうやって入り込むかが本当に難しいですよね。

市原:

岸野さんの肩書も通用しないんですか?

岸野:

もう「メ芸」で大賞取ったとか、何の意味もないですよ。芸大で教えているとかそんなの、まったく意味をなさない。

「メ芸」…文化庁メディア芸術祭のこと。岸野さんは、企画・プロデュース・脚本・主演を務めた音楽劇「正しい数の数え方」で、第19回文化庁メディア芸術祭 エンターテインメント部門の大賞を受賞した。

イス運びで5年間!

岸野:

大切なのは、どれだけ町内会のイスを運んだか。どれだけ町内会のチラシを配ったか。どれだけ駅前清掃活動に参加したかですよ。

市原:

やっぱり公共空間でやるイベントは、どれだけ町内会に協力したかが大切なんですね。

岸野:

だって町内会は、相互監視のための戦中に作られた大政翼賛会的なものが出発点になっていますからね。最初はとにかくイス運ぶだけで5年間ぐらいかかってます。「イス、70脚並べておきました!」とにかくそういう世界でした。

ずっと「この人は何がしたいんだろう?」と思われて、5年ぐらい経ったときにやっと「何がやりたいの?」「実はですね」みたいなやり取りがあって。そこでようやく「櫓の上にDJのターンテーブルを置いたりすると若い人たちがもっと来ると思いますよ」って言えるんです。

トークを終えて…

アフロマンス:

岸野さんは、日常を侵食していく天才ですよね。ビフォーアフターを見ると「えっ」て驚くんだけど、気づかない間に後ろから手が伸びてきて、いつの間にか日常がおかしなことなってくるような感じじゃないですか?

みんなやっぱり「お祭りで面白いことやりたい」とか「町で面白いことやりたい」とか、公共空間でなにかやりたいって思うんですよね。でも、いきなりやりたい事のすべてをぶち込んじゃうから失敗するんです。

盆踊りの話だったら、いきなり若者の音楽を持ち込んで、地域の人がアレルギー反応を起こしちゃう。コンビニも地域の人たちが望んでなければ成り立たないわけじゃないですか。岸野さんはそういうところに、ジワジワ侵食していくのがうまい。

和田永(アーテイスト):

なるほど。普通だったらイスを運ぶことと、櫓に「タンテ」が載るっていうのが繋がらないんですけどね。

ドミニク:

毒を少量ずつ盛って、抗体ができたら、いよいよ大量投与するみたいな感じですか。イスを運んでいた人が、いつの間にか櫓の上で太鼓叩いているわけで、人生の参考にもなりそうな話でした。

市原:

私もこれからは「浸食」で攻めていきたいと思います。

↓9月18日に開催されたホウドウキョクのトークイベント動画はこちら