USCPAは日本の公認会計士と比較してコスパが良い試験だ。合格率も各科目で50%程度と高く、「諦めなければ誰でも合格できる」試験と言われることもある。

よく、USCPAは簡単と言われることがあるが、本当にそうだろうか?USCPAに効率よく合格するためには何をしたら良いのだろうか?

今回は、6ヶ月で4科目を合格した私が、USCPAの試験やメリットについて徹底的に解剖したい。

この記事の著者:Ryo

初めまして!Ryoです。大学大学中に日本の公認会計士試験に合格し、大手監査法人に勤めた後スタートアップでIPOや投資を経験。その後アメリカにMBA留学し、卒業後に現地の会計事務所に就職したことがキッカケでUSCPAの勉強を開始、約半年で全科目に合格しました。

米国公認会計士(USCPA)とは?取得のメリットは?

米国公認会計士(Certified Public Accountant、USCPA)は、米国各州が認定する公認会計士資格であり、CPAとも呼ばれる。

米国での公認会計士資格は各州ごとで取得・登録される。試験自体は統一試験となり、米国公認会計士協会(American Institute of Certified Public Accountants; AICPA)が試験を作成し採点する。州によって試験の難易度に差はない。

試験に合格したCertificate保有者とAICPA(The American Institute of Certified Public Accountants)に所属する営業許可(Licence)を持った米国公認会計士は百万人程いる。

参考:wikipedia

国際的な互換性が良い

国際相互承認協定(MRA:Mutual Recognition Agreement)の下、アメリカといくつかの国はお互いの会計資格を認めているので、USCPAを持っていると、一定の条件を満たせばアメリカだけでなく、下記の国・地域(と該当会計協会)でも会計業務に従事できる。

- オーストラリア(CPA Australia)

- カナダ (CPA Canada)

- 香港 (Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA))

- アイルランド (Chartered Accountants Ireland (CAI))

- メキシコ (Instituto Mexicano de Contadores Publicos (IMCP))

- スコットランド (Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS))

https://nasba.org/international/mra/

USCPAで広がる転職のキャリアと年収感

- 監査法人

- 海外勤務

- 外資系企業

- コンサル、その他

監査法人

まず、USCPAに合格することで公認会計士の独占業務である監査をすることができるようになる。日本のBig4(トーマツ、EY、KPMG、PWC)でも、昨今の公認会計士不足から、未経験のUSCPAを監査業務で積極採用をしている。

一方で、日本の監査法人はやはり日本の会計士を優遇する傾向にあり、USCPAホルダーに偏見を持っている人も少なくはない。USCPAホルダーもシニアまではなれるが、それ以上上にあがるのはハードルが高くなるかもしれない。

参考までに、監査法人のスタッフの年収は500-700万程度、シニアは600-900万程度だ。残業代がどれぐらいつけられるかにより金額は前後する。

海外勤務

USCPAの魅力の一つは、海外勤務を狙いやすくなることだろうか。

特に海外での日本企業向けの監査・会計サービスの提供は、日本人が欲しいという背景があり、日本人のUSCPAホルダーがアメリカやタイ、香港、シンガポールなどで活躍していることはよく聞く話だ。

日本の公認会計士ホルダーは、(英語ができないことが多いため)海外勤務の話は滅多に回ってこない。

将来海外で勤務したいという人には、USCPAに合格をすることでそのチャンスを掴みやすくなる。

外資系企業

日本企業は日本の会計士の方が好きだが、外資系企業となると違ってくる。日本の大手外資系企業はアメリカ資本の会社も多く、やはりアメリカ人の上司やマネージャーは、アメリカの資格が好きなのだ。

そのため、外資系企業でファイナンスやアカウンティングに従事したい場合、USCPAを持つことはレジュメでもプラスになる。

そして、外資系企業のファイナンスやアカウンティングの給料は、日系企業と比較して高くなる傾向がある。日本の公認会計士として日系事業会社に転職するよりは、USCPAとして外資系企業に転職した方が給料が高いなんてこともありうる話だ。

外資系企業では、スタッフで年収500-700万、マネージャー(部下なし)で700-900万は狙えるだろう。

USCPAを持っていれば、その後、部下のありマネージャー(800-1100万程度)やそれ以上のキャリアアップも狙って行きやすい。

コンサル、その他

監査以外のことをするのであれば、日本の公認会計士もUSCPAも立つ土俵は一緒のように感じる。

USCPAを持っていれば、FASやFinancial Advisory、M&A Advisory、戦略コンサルなどにも評価をしてもらえる。このあたりで頑張れば、20代〜30前半で年収1000万が狙えるレベルになる(激務だが)。

その他、レジュメにUSCPAと書いてあるだけでも、ある程度の信頼は得られることは間違いない。例えば、求人サイトのIndeedでUSCPAと検索すると、無数の求人が出てくるため参考にしてみよう。

昨今は英語の重要性がますます上がってくる中で、ドメスティックな仕事しかできないと思われている日本の公認会計士よりも、USCPAを持つことで広がる可能性はかなり広いのではないだろうか?

USCPAの難易度

ここでは、米国公認会計士の難易度を日本の公認会計士との比較で考えていきたい。試験科目・受験プロセス・受験シケジュール・問題の難易度・合格率等いくつかの切り口から見て、結論として日本の公認会計士より、USCPAのほうが受かりやすいと言えるだろう。

下記の表を参考にしてほしい。詳しくはこの後説明していく。

| USCPA | 公認会計士(日本) | |

| 科目数 | 4科目(MC+TBS)(※)

(※)MC(Multiple Choice)=4択問題、TBS(Task-Based Simulations)=総合問題 | 短答(選択式):4科目

論文式:4科目+選択1科目

|

| 試験時間 | 各科目4時間(合計16時間) | 短答式:3科目1時間、1科目2時間(合計5時間) |

| 論文式:5科目2時間、1科目3時間(合計13時間) | ||

| 受験プロセス | 受験科目に決まった順番がない。それぞれの科目の合否はその他の科目の受験に影響しない | 短答式に合格後、論文式を受験 |

| 受験スケジュール | 年4回チャンスあり | 短答式は年に2回 、論文式は年に1回 |

| 問題の難易度 | 短答式<USCPA<論文式 | |

| 合格基準スコア | 75 | 70 |

| 合格率 | 各科目50%前後 | 短答式20%前後、論文式35%前後 |

| 受験準備に必要な英語力 | TOEIC800〜(目安) | 不要 |

試験科目・試験時間

上記の通り、科目数で見るとUSCPAは4科目、公認会計士は5科目であり、科目数で言うと大差はほとんどない。試験の内容に関して、詳しくはこちらのAICPAのページ(日本語)で確認しよう。

USCPAでは法律と税務が一つの科目(REG)に入っているのに対し、公認会計士は企業法と租税法に別れているところは大きな違いだろう。

また、USCPAは財務で公会計が範囲に入り、管理会計でもITが問われたりと、若干試験範囲が広い。一方でUSCPAは基本的な問題が解ければ合格ができるため、範囲が広いからといってマニアックな問題が出題されることはあまりない。

日本とアメリカの両方の試験を受験した私の感覚から、USCPAと公認会計士の短答式を比べると、問題の難易度はUSCPAの方が高いと感じた。

また、USCPAにも四択問題(MC)だけでなく、総合問題(TBS)が含まれているのだが、公認会計士の論文式は完全に記述(理論+計算)のためより深い理解、暗記も求められる。

出題される問題の難易度を比較すると、下記のようなのようなイメージとなるだろう。

短答式<USCPA<論文式

試験時間に関しては、合計時間で言うとUSCPAと公認会計士で差異はない。両方とも長時間の集中力を要するハードな試験であることが伺える。

合格率・問題の難易度

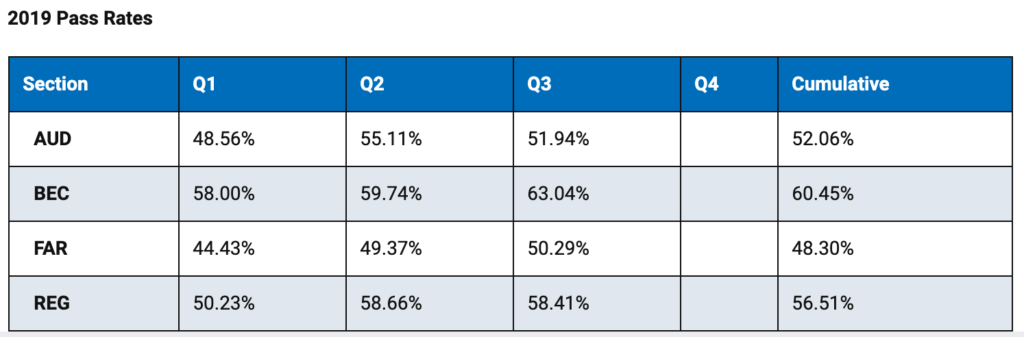

USCPA

直近10年ぐらいの合格率は基本50%前後を維持している。本年度各科目の合格率に関して、AICPAサイトで公開されている。それぞれ50%-60%程度の合格率だ。

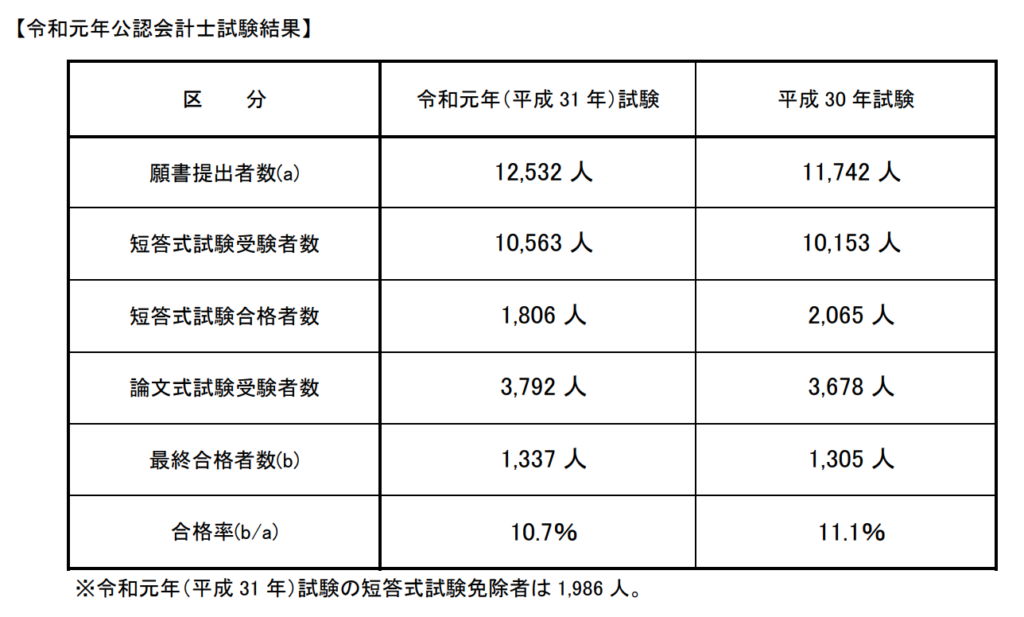

公認会計士

一方で、公認会計士の最終合格率は10%前後だが、短答式の合格率は約20%で、論文式の合格率は約35%。

USCPAと公認会計士の両方の試験を受けた私の感覚を言われてもらうと、USCPAは日本公認会計士と比較して決して簡単な試験ではなく、難易度が高く一切解法がわからないような問題も一定数出題されると感じた。

一方で、合格率を比較すると、USCPAは50%程度合格率の試験を4回受ける、公認会計士は20%程度の合格率の試験を1回合格し、その後35%程度の合格率の試験を1回受ける。

また、採点方法に関しては、正答率で計算され、日本の公認会計士は70点以上(毎年合格点の前後はあり)で一律に合格する。

USCPAは採点の考え方が厄介で、75点以上で合格なのだが、これは75%以上の正答率ではないため注意が必要だ。USCPAでは、正答率何%以上で合格と言う基準が開示されていないため、合格率で難易度を比較した方がわかりやすい。

上述したように、公認会計士の短答とUSCPAを比較すると、問題の難易度はそこまで違いがあるとは思えないが、明らかに合格がしやすいのはUSCPAだと言える。

公認会計士ではケアレスミスは命取りだが、USCPAはある程度間違えても2分の1のグループに入れれば合格できる。

試験日・受験スケジュール

もう一つ、米国公認会計士を受かりやすい試験にしてくれる要因に、受験のスケジュールがある。

USCPA

USCPAは下記の4シーズンの中で自由に受験日程を組むことができ、1科目ずつ受けることができる。科目別に受験できるため、一気に全部勉強をする必要がない。

- 1/1~3/10

- 4/1~6/10

- 7/1~9/10

- 10/1~12/10

また、一度落ちてしまっても次のシーズンに同じ試験を再度受けることができ、年に最大4回まで同じ試験を受けることができる。

最初の科目の受験から18ヶ月以内に全ての科目を合格しないと、合格した科目が失効してしまうことはあるが、自分の好きな日程で、失敗しても次のチャンスが比較的すぐにあるのは精神的にありがたい。

公認会計士

一方、日本の公認会計士の場合、短答式は年に2回 (5月と12月)、論文式は年に1回(8月)の決まった日程にしか受けられない。

短答式は1日で全ての科目を受験、論文式は2日で受験をするため、全ての科目を同時進行で勉強する必要があり、暗記の範囲も増える。そのため、受験者のほとんどは大学生で社会人はほとんどいない。

一度失敗すると来年・・と言うことになりかねないため、受験当日の緊張やストレスも増える。

試験制度や受験スケジュールを見ても、USCPAは受験者に優しい設計になっていることがわかる。

受験資格

USCPAの受験を若干厄介にさせるのはこの受験資格。試験を受けるために一定の要件を満たさなければならず、この基準が州ごとに異なるのだ。以下、いくつかの州の受験要件を見ていこう。

アラスカ州

- 4年制大学の学位

- 会計15単位

グアム

- 4年制大学の学位

- 会計24単位

- ビジネス24単位

ワシントン

- 4年制大学の学位

- 総取得単位150

- 会計24単位

- ビジネス24単位

上記は比較的受験がしやすい州の例だが、州によっては会計単位に特定の科目が含まれていなければならないなどの縛りもあり、日本の大学で会計専攻などでない限りは単位を追加で取らなければいけないことがほとんどだ。

また、受験資格に大学の学位があるため、大学在学中に受験ができず社会人になってから受験をすることが一般的。

この単位については、後ほど予備校比較で記載するが、USCPAの専門学校の講座を受講することで比較的容易に取得をすることができる。

どこの州で受験すべきか、ライセンス登録をすべきか悩むかもしれないが、アメリカ国外で仕事をするのであれば州は正直関係ない。(アメリカ国内で開業や監査法人パートナーとしてサインをする場合は、その州のライセンスが必要になる)

ニューヨークやカリフォルニアなどかっこいい州のライセンスが欲しいと言う気持ちはわかるが、まずは受験して「合格」を勝ち取ることを優先した方が良いだろう。

受験しやすい州でまずは全科目合格し、その後必要があれば必要な単位を追加で取得し、ライセンスを他の州にトランスファーすることもできる。

一部の州ごとの受験要件はアビタスのこちらのページがとても参考になる。全ての州の用件は、こちらのサイトではまとめられている。より詳細を調べたい人は参考にしてみよう。

USCPAの合格に必要な英語力

日本人にとって米国公認会計士の唯一のハードルは、試験が全て英語で行われることだろう。

FARやBECは計算も多いため合格はしやすいが、REGやAUDは理論も多く、英語の読解力がないと文章の意味がわからない、と言うような長文もいくつか出題される。

感覚的には、勉強を開始する当初、TOEIC800〜900点、TOEFLのリーディングで23~26点、IELTSのリーディングで6.5~7.5程度の実力がないと英語力がボトルネックになる可能性が高い。

一方、何度も申し上げたいのはスタート当初の英語力はなくとも、やっているうちについていくこと、USCPAは合格率が高くある程度失敗しても受かる試験であることは考慮して欲しい。

また、所詮英語のリーディング力だけが勝負であり、日本人が苦手なリスニングやスピーキングは必要ない。

サンプル問題・過去問

USCPAがどんな試験内容か見てみたい人は、AICPAのサンプルテストを受けてみよう。

下記のリンクから、本番形式でサンプル問題を解くことができる。フルサイズの試験が受けられるわけではなく、MCとTBSが数問ずつ出題され、その場で答えあわせをすることができる。

一つ勘違いして欲しくないのは、勉強を始める前にこの問題を見て「難しすぎる・・自分にはできない・・」と思うことだ。

これからUSCPAを始めようかなと思っている人が、いきなり本番の問題を見ても解けるはずもなく、難しいのは当たり前。これはあくまでどんな試験なのかイメージを湧かせるために活用しよう。

また、AICPAは上記の模擬試験の他、140問が収録されたMCの過去問も無料で提供している。

USCPA予備校・専門学校比較

独学で米国公認会計士を受験する人もいるが、上述した受験資格を満たすために単位を別途購入することになると、最終的に予備校に通うのとコストが大差がなくなることもある。

私も当初予備校なしで受験を検討したが、アメリカの大学やコミュニティカレッジで会計単位を取得すしようとすると、3単位で500-800ドル程度かかるのが普通であり、セメスター制で時間もかなりかかってしまう。

予備校や専門学校に通うと、通常のコースを受講することで単位の取得ができるパターンが多く、かなり「楽」に受験要件を満たすことができる。また、講座内容や解説が日本語のため、理解がしやすく勉強時間短縮にも繋がるだろう。

予備校費用・特徴比較表

| アビタス | TAC | プロアクティブ | 大原 | |

| 受講費用 | ライトパック:563,500円 フルパック :763,000円 | 教室:504,000円 通信:545,000円 | 通信・通学:360,000円 eラーニング:240,000円 | WEB:461,300円 WEB+通学:482,000円 |

| 単位 | 受講料に含む ライトパック: 会計又はビジネス15単位 フルパック: 会計29単位、ビジネス24単位 | 3単位ごと18,000円 | 3単位ごと250ドル | 受講料に含む 会計18単位 ビジネス6単位 追加は3単位17,100円 |

| 15単位取った場合の金額 | 563,500円 | 635,000円(通信) | 377,500円(eラーニング・110円/$) 497,500円(通信・110円/$) | 461,300円(WEB) |

| 単位の取得方法 | 自宅受験可 | テストセンターのみ | 自宅受験可 | 自宅受験可 |

| 通学場所 | 新宿、八重洲、大阪 | 新宿、八重洲、渋谷、その他 | 虎ノ門 | 全国各地。ただし、映像のみ |

| 特徴 |

|

|

|

|

私はUSCPAの予備校を4つ比較した結果、最終的にアビタスにすることにした。以下、私の各予備校の消去法のプロセスを各予備校の特徴とともにお伝えしたい。

プロアクティブ

元々その安さからプロアクティブを検討していたのだが、単位を取得するとなるとある程度追加コストがかかり、割安感がなくなってしまう。

また、色々と口コミを調べたところ、テキストがわかりづらい、解説が使いづらい、制度改定に弱い等の口コミも発見した。

ProActiveのイケてない点1独自テキストがわかりづらい

ProActiveのイケてない点2動画講義の再生速度が等倍か1.5倍しかない

ProActiveのイケてない点3過去問演習(MCQ)がしづらい

プロアクティブの気に入らないことがいくつかあるので、代表的な問題点を挙げます。

①問題の解説がなぜかすべて口頭

これは、本当に勘弁してほしかった。文章での解説さえあければ、ProActiveへの不満は9割消えます。

そして、佐々木先生の口頭解説もちゃんとしてるときはちゃんとしてるんですが、これは冗談抜きで「これはAだな。だからA!」みたいな結論だったりする。

②問題の順番というか構成がよくわからない

③制度改定に弱い

プロアクティブが合っている方もいて、プロアクティブで効率よく合格された方もいるというのはもちろん分かっていますが、私にとって不満だったところを書いていきます。

- 教材のアップデートが遅い

- 教材の質が低い

- 説明になっていない解説が多い

- 説明になっていない解説が多い

実際に私もサンプルテキストを見てみたところ、白黒で手作り感満載のプリントという感じでわかりづらい。Willyの問題集を利用できるとのことだが、解説は佐々木先生の口頭しかないようだ。

また、授業は基本代表の佐々木先生が進めるとのことで、USCPAの膨大な範囲を一人で全て教えるのは不可能で、ある意味独りよがりな授業になってしまうのではないかと思い、プロアクティブは見送ることにした。

TAC

私は元々日本の公認会計士を受験した際にはTACにお世話になったこともあり、TACは上位の候補であった。

日本の公認会計士を持っていれば、フルパッケージではなく、エッセンスのみのBeckers30のコースを受講すればよく、受講料も30万程度+単位取得代で40万円程度で済みそうだ。

一方で問題なのは単位取得のプロセスだ。自宅受験をすることができず、単位取得はテストセンターで試験を受験する必要がある。

アメリカ在住の場合、単位認定の試験は5月と11月に限られた場所でしか受けられないとのことで、早めに本試験を受験したかった私はTACをパスすることにした。

ちなみに、個人的な感覚としては教材の質はTACが一番高いのではないかと考える。

アメリカで最大手のBeckerと提携していること、問題をよく研究しており受験者に暗記や理解がしやすいよう表などもふんだんにテキストに入れ込んでくれている(と思う)。

日本在住で、テストセンター受験を許容できるのであれば、TACは良い選択肢だ。

資格の大原

資格の大原が良いのは、学校自体が学校法人のため、大原だけで単位取得が完了するところだろう。他の予備校は海外の大学などと連携して単位を取得するため、手続きやコストが若干多くなる。

値段も良心的で、受講料に会計18単位とビジネス6単位が込みなのはありがたい。また、大原はアメリカのRogerと提携しており、英語・日本語で講座が受けられる。

一方で、単位取得のタイミングは、セメスター制を採用しているため9月末と3月末になり、受験資格を得られる時期が後伸ばしになってしまう。

早めに試験を受けたかった私は大原を見送ることにした。

アビタス

さて、値段が他と比較して若干高めのアビタスは最後の選択肢。決め手はなんだったのだろうか?

一番の決め手は、単位の取得が楽なこと。単位認定の試験は自宅でいつでも受けられれ、次の月には成績表を出してくれるため、早めに受験資格を満たして本試験を受験をすることができる。

また、合格者数を公開しているのは4社中アビタスのみで、日本のUSCPA予備校業界で最大手であることも決め手となった。

ちなみに、オンラインの問題演習はかなり便利で、●回間違えた問題、●回解いた問題等だけを指定して勉強でき、正解数や正答率で問題を選んで学習できる機能は弱点克服に活用した。

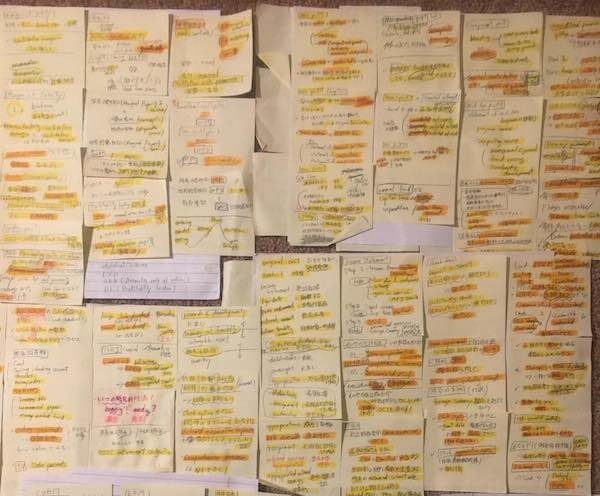

実際にアビタスを受講をしてみて、全ての科目を一発で合格できたので文句はないが、不満をあげるとしたらテキストや解説が若干わかりづらいことだろう。

表などが活用されておらず、文字がダーっと書いてあることが多いため、頭の中での整理や暗記がしづらいことが多くあった。もちろん読めばわかるだが、学習者の利便性を考えてもらえるとより嬉しかった。

このことから、私は暗記や理解がしやすいように付箋にポイントをまとめる作戦をとった。詳しいやり方は勉強法の節を参考にしてほしい。

本記事を動画にしました!上記の復習と勉強法について語りましたので参考にしてみてください!

米国公認会計士の勉強時間と6ヶ月合格の勉強法

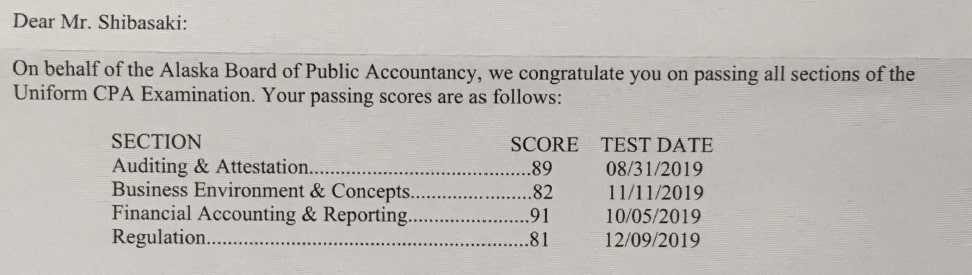

私の受験スケジュール

| 2019年6月 | USCPA学習開始 |

| 2019年8月31日 | AUD – Auditing and Attestation(89点) |

| 2019年10月5日 | FAR – Financial Accounting and Reporting(91点) |

| 2019年11月11日 | BEC – Business Environments and Concepts(82点) |

| 2019年12月9日 | REG – Regulation(81点) |

私は2019年5月半ばにMBAを卒業し、現地の会計事務所で働くことになったためUSCPAの勉強をする決意をした(二度と会計の勉強はしないと思っていたので、人生はわからない・・)。

1月からは年度監査が始まり忙しくなってしまうため、年内に終わらしたかったのは事実だが、実際にやってみるとかなり大変で、特にBECとREGは神経をすり減らしたことはここで申し上げておきたい。

FARとAUDは割と余裕を持って勉強をすることができたのだが、その後BECとREGはそれぞれほぼ1ヶ月で準備をしたため、前の2科目と比べると駆け足で理解度も低かったと感じる。

スコアをみても、FARとAUDは時間をかけた分高得点、BECとREGは10点近く下がってしまったことで完成度の低さは想像がつくだろう。

なんども申し上げているように、USCPAの合格率は50%。つまり、隣の席の人を一人倒せば合格できるような試験なのだ。上位10%に入るのは大変だが、上位50%に入るのはそう大変ではなさそうと思わないだろうか。

私は75点でも受かれば良いと思っているため、高得点を取るためではなく、受かるための勉強が大切だと感じている。FARとAUDも少し手を抜けば、受験期間をもう少し短くできたかもしれない。

勉強時間の概算

USCPAは合格しやすい試験だからと言って、決して簡単な試験ではない。勉強時間を確保してしっかりと学習をしないと合格点は取れないのではないかと考える。

私は平日は2-3時間、休日は6-7時間は確保し、平均して毎日3-4時間は勉強しただろうか。6ヶ月で180日だとすると、600-700時間程度は勉強したはずだ。科目別で言うと、AUD3割、FAR4割、残りの1.5割ずつをREGとBECに費やしたイメージだ。

次の勉強法でも述べるが、AUDとFARはやり始めで効果的な勉強法がわからず、無駄に勉強をしてしまった部分があった。そこを削れば100時間は節約できたと思う。

参考までに、日本の公認会計士は大学3年生の始めで予備校に入り、4年の夏で合格するまで一日平均5-6時間は勉強をした。約18ヵ月で合計3,000時間程度は有したはずだ。

この貯金があったからこそUSCPAに有利に働いた部分はもちろんあるが、なかったとしてもUSCPAに合格するための必要な勉強時間は大幅には増えないと考える。

USCPAの効果的な勉強法

- テキストは読まない(授業は見ない)

- 問題集を中心に学習

- 間違えた問題を潰す

- 間違えやすいポイント、忘れやすい部分はメモ

- 直前に模試や本番問題を解く

- 上位50%に入れば良い

テキストは読まない(授業は見ない)

まず、AUDとFARで失敗したのは、勉強始めで余裕があったせいか、授業を見ながらテキストを通読し、それから問題を解くというアプローチをしたことだ。

授業を見るのには1科目50時間程度かかるにもかからわず、問題を解く時には授業の内容はほぼ忘れており、さらに、問題集は授業よりも難易度が高いため初見ではほぼ解けない。そのため、テキストを読んで授業を見たとしても、最終的には問題集を完璧にし、解説を読んで理解しなければならないのだ。

また、授業を見た2-3日はテキストの内容をある程度覚えているかもしれないが、その後問題集を中心に回している中でテキストや授業の内容は全て忘れ、もともと費やしていた時間が無駄になると感じた。

最終的にテキストにはほとんど戻らず、問題集が全てになるのであれば、最初から問題集だけやれば良いではないか。

人間、初見でわからない問題を解くのは抵抗があり、たくさん間違うためストレスがたまるため、授業を見たくなる気持ちもわかるが、合格を勝ち取るためには必要ないのではないか?

であれば、最初から問題集中心で勉強し、間違いを通じで理解度を高めることをおすすめする。

この作戦に切り替え、BECとREGはテキストを通読することもせず、授業も見ずに合格をすることができた。

もちろん時間に余裕があれば授業を見るというスタイルも良いのだが、ほとんどの人は社会人として仕事をしながら準備をしていることが想定されるため、合格するために不要な部分は削った方が効率が良い。

ちなみに、日本の公認会計士に関しては、短答式の試験ではテキストはほとんど不要で問題集をやり込めばばよく、論文式は全体像の理解が必要のためテキスト中心の学習になる。

USCPAの場合は日本の論文式のように深い理解や記述が試されることはないため、テキストを何度も読んだり暗記したりする必要はない。

問題集を中心に学習

特にアビタス の場合は、テキストに書いてあることがそのまま問題集の解説に何度も記載がされるため、その解説を読むだけでもテキストの大事な点は網羅できる。

結局はテキストを完璧にしても試験には受からず、手を動かして計算し、問題を解き、間違えて理解をするというプロセスを繰り返すことが大切だ。

最初の1、2回は間違えも多くストレスがたまりやすいが、3、4回と繰り返すと解き方や思考プロセスが整理され、正答率が高くなってくる。

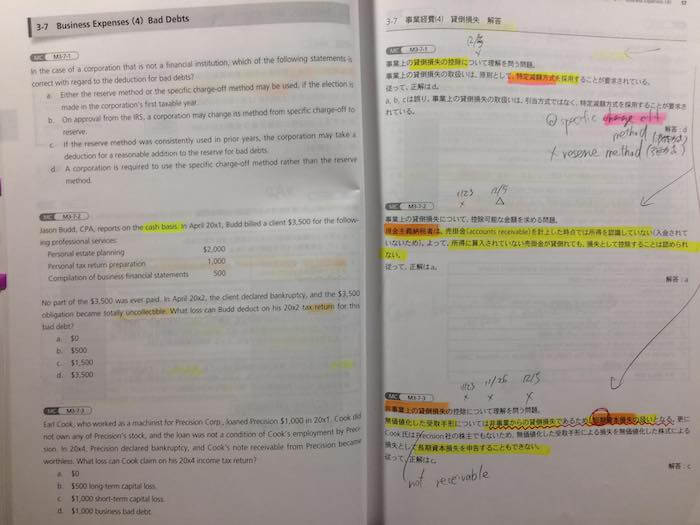

問題集に問題を解いた日付と○✖︎△記載し、次のステップに備えよう。

○:正解

✖︎:不正解

△:正解したけどまぐれ

(※)写真の問題集には◯が付いていないのだが、これは終盤(REG)で日付と◯を書き込む時間さえ勿体ないと思ったからである。とにかく✖︎と△だけはメモして弱点を潰すようにした。

間違えた問題を潰す

ここがかなり大切だ。まず、問題集を1〜2回解き、できる問題、できない問題を振り分ける。2回連続で正解した問題は何度やっても正解できる問題のため、そこに時間をかけるのは無駄になる。

そのため、問題を振り分け、✖︎△がついた問題を中心に勉強するのだ。

アビタスのシステムが便利なのは、オンラインで問題を解くと正解不正解が記録され、どの問題で何回間違えたのかなどのデータを残すことができることだ。

私はこれを使って間違えた問題を中心に何度も練習を繰り返し、結果を紙の問題集にも記載して目視できるようにした。

直前ではたくさん✖︎がついた問題を中心に復習を行った。問題集にもたくさん間違えた問題に付箋をはり、前日に総復習ができるようにした。

間違えやすいポイント、忘れやすい部分はメモ

間違えた問題を繰り返し解いていると、何度やっても間違えたり、ひっかったりする問題が出てくるはずだ。それはケアレスミスなのか?理解不足なのか?知識が足りないのか?

USCPAには丸暗記で対応できるような問題はほとんど出てこない(暗記よりざっくり理解が大事)と感じるが、問題集の中には細かい知識問題も含まれている。

私はテキストは読んでもいないし暗記もしていないが、問題集の問題を解くために必要な知識は、解説に乗っている範囲で出来るだけ暗記(理解した上で解く際のポイントを覚える)する努力をした。

この時、問題集に色々書き込むのも良いかが、如何せんすぐに忘れてしまう。そのため、間違いやすいポイントやちょっとした知識(わからなかった単語も)を小さい付箋にメモし、その付箋を壁に貼ってちょこちょこ見れるようにした。

付箋は1科目につきノート4枚分ぐらい溜まったが、付箋を一箇所に集めれば苦手分野・知識を集めたまとめノートになる。付箋なので簡単に場所を変えて、暗記しやすいようにオーガナイズすることもできる。

この付箋ノートを試験直前には完全に暗記・理解できるようにして試験に望んだ。

直前に模試や本番問題を解く

アビタスだけではないと思うが、問題集の難易度は本番よりも明らかに簡単だ。問題集を完璧にすれば合格点は取れるとは思うが、問題集だけしかやらないと、本番の難しさでパニックになるだろう。

そのため、受験の1ヶ月〜2週間ぐらい前までには問題集は9割型解けるようにし、その後は模試やAICPAのリリース問題(過去問)を演習して本試験の難易度に慣れると良い。

AICPAのリリース問題でも、問題集で見たことのないような問題が1-2割出てくるが、そういうのは解けなくても良いし、本番でも解ける必要はない。合格点を取るためには、問題集にある基本問題の知識を活用して、ちょっと難しく見える応用問題が解ければ良いのだ。上位50%に入るために細かい部分は必要ない。

ここだけの話、AUDとFARは順調に勉強が進み、2週間前までには問題集は9割型できるようになった。その後は過去5年分ぐらいのMCとTBSのリリース問題まで学習することができたため、万全を気して受験し、90点前後の点を出すことができた。

一方、BECとREGは問題集を2-3周できた(8割の完成度)のは1週間〜5日前ぐらい、その後慌てて模試を受けたり、リリース問題を解き始めたため、AICPAの過去問もMCを3年分ぐらいしか演習することができなかった。

それでも80点は出すことができたため、準備が完璧だと思わなくても合格はできる試験だと考えてほしい。(もちろん、完璧に準備ができてから受験した方がストレスは少ないが。)

上位50%に入れば良い

勉強をしていると「こんなに難しいのできない」「覚えられない」「もう無理かも」という気持ちになることがある。人間だもの。

私はそんな気持ちになった時に、「上位50%に入れば良いんでしょ?」と思うようにした。

1/10に入るためにはかなり努力をしなければいけないが、1/2に入るためにはそこそこの努力で良いし、難しい問題はみんなできないはずだ。

そのため、本試験でわからない問題があっても、「みんなできないだろ!」と楽観的に試験を受験すると精神的なストレスも少なくなる。気持ちの持ち方は資格試験の学習や早期合格にはかなり大切だ。

おまけ:公認会計士だからできたのか?

私がもともと公認会計士試験に合格しているからそんなに早く受かったのではないか?と思う人もいるかもしれない。

もちろん、FARやAUD、BECの一部は試験内容も被っており、6-7割ぐらいは知っていることだったのも事実だ。

一方、REGは一番対策期間が短く(1ヶ月弱)、事前知識もなかったためゼロからのスタート。それでも短期間で合格を勝ち取ることはできた。

事前の知識は有利にはなるが、それがなかったとしても、ここで紹介する勉強法で、90点は取れなくても短期間で合格レベル(80点前後)に持っていくことは可能なはずだ。

よくある質問集

米国公認会計士って意味ないのでは?

USCPAは意味がない、取得しても就職ができないとネガティブキャンペーンをする人はいるが、それは結局その人次第だ。

監査法人を出たら、公認会計士もUSCPAも一人の人、資格で食っていくのではなく、自分の実力でキャリアを築いて行かなければならい。

個人的には、USCPAは日本の公認会計士と比較してコスパがよく、社会人でも合格可能性が高い試験であり、キャリアチェンジや専門性を身につけて年収アップに繋がる資格だと考えている。

英語できないけどUSCPA受かる?

残念ながら、英語ができないとUSCPAは受からない。少なくとも英語のリーディング力は最低限必要だ。

USCPAの価値と効果を最大限発揮するために、合格後でも良いのだが、英語の総合力を高める努力をすると良い。

USCPA+英語の実際の運用能力があれば、英語のできない日本の公認会計士よりも高収入は狙いやすいはずだ。

アビタスのUSCPAで割引はある?

アビタスのお友達キャンペーンを利用することで、入会金(11,000円)が無料になる。下記のフォームからご連絡いただければ、私からアビタスに紹介をすることができるため、活用してほしい。

参考書はメルカリやヤフオクの中古品でも大丈夫?

中古品でも概ね問題ないが、デメリットとしては解説の動画やオンラインの問題演習・模試ができないことだろうか。

また、REGは改定も多く、毎年少しづつ法律が変わっていくため、中古品は改定部分に対応できていない問題点がある。

合格すると言う意味では、改正点を抑えていなくても、その他ができれば合格できるとは感じる。

米国公認会計士は独学じゃダメ?

受験要件で足りない会計やビジネス単位取得の問題がなければ、独学も一つの選択肢であるだろう。

中古でテキストを購入したり、アメリカの教材を使えば、教材代は1/3~半分ぐらいで済むのではないだろうか。

予備校以外でかかる費用はどれぐらい?

日本の大学を卒業した場合、学歴審査に200ドル前後、各試験の受験209.99ドル(日本受験は356.55ドル)、出願に初回200ドル前後、2回目以降は100ドル前後かかる。ちなみに州によって学歴審査・出願の費用は異なる。

一回の出願で4科目を申し込むこともできるが、一度出願すると4ヶ月以内に試験を受けなければならないため、2、3回に分けて出願をすることが一般的だ。

6ヶ月で合格すると仮定し、2回出願して日本で4科目を受験するとなると、予備校以外で2000ドル程度はかかる計算になる。

USCPAの勉強開始前にTOEICや英語力をつけておいた方が良いかな?

USCPAの問題は全て英語のため、英語力に自信がなければ、最低限TOEIC700-800点程度を獲得してから学習を開始した方が効果的だと考える。

TOEICで点数があると、予備校の割引がつくケースもあるため先に学習する価値はある。

ゼロからのスタートでも、半年〜1年程度本気で頑張れば800点は取れないスコアではない。TOEICの学習方法は下記の記事も参考にしてみよう。

»【初心者向け】TOEIC300点から760まで上がった効率的な英語勉強法

»【スコア別】純ジャパ社会人の僕がTOEIC900点を取った英語勉強法