◆スカーレット146話 あらすじ感想~視聴率は3/25の発表です

武志の大皿から、鈴が鳴るような音がします。

「はっきり聞こえたな」

「うん」

武志と喜美子は、何の音を聞いたのでしょうか。

お好きな項目に飛べる目次 [とじる]

お好きな項目に飛べる目次

陶器は生きる、陶芸に生きる

武志は、彼なりに考えて確認しています。

「こういう皿の形状やからか? 釉薬の塗り方もあるんやろうか?」

「うん、そやろな。そうやろな」

「焼き上がって完成したと思てたのに、終わってなかったんや……生きてるんやな」

「そや。生きてるで」

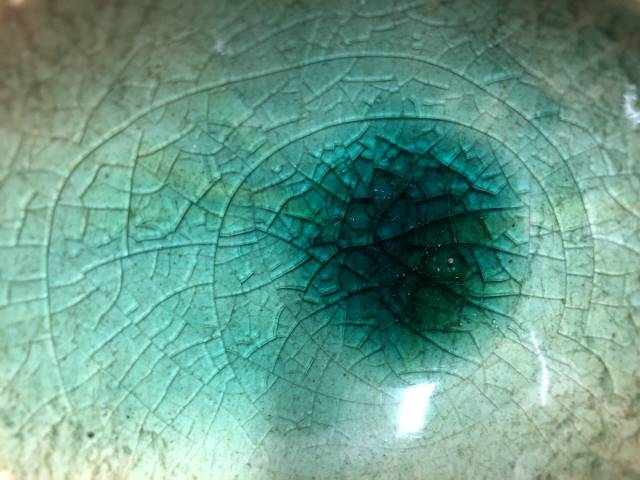

その音は貫入(かんにゅう)の過程で出るものでした。本焼きを冷ましている間にヒビ模様が器に入り、広がっていく、そんな微かな音がするのです。

器が生きている音――。

貫入の陶器は持っておりましたが、名前すら知らなかったし、ましてやこんな音がするとは知りませんでした。

焼かなければ聞こえるわけもない、知ることもできない、そんな音。最終週まで、陶芸の魅力と奥深さを感じる、秀逸なドラマです。

陶芸のことをきっちりと調べ、魅力と難しさを伝え、プロットに組み込む。素晴らしい努力とセンスを感じます。

喜美子と八郎含めて、本作では貫入を自分の特徴としている陶芸家は出てこなかったはず。陶芸技法の個性と、武志の生き方を重ねるような作りです。

この鈴がなるような音は、彼の作品だからこそ聞こえた命の音でした。

燃え盛る穴窯のような、喜美子の生き方。

食べる人のあたたかい姿を思い出しながら作る、八郎の生き方。

そして器に命を込めて、自分の分まで生かすような武志。

三者三様の陶芸家の人生がそこにはあります。

大野家の力

「サニー」のカウンターでは、八郎が自分の作ったコーヒー茶碗でコーヒーを飲んでおります。

忠信は上機嫌で、陽子が陶芸教室に夢中、ハマっていることを語っています。

お友達と「感性磨くんや!」とバーゲンに出かけたってよ。バーゲンと感性に関係はあるんか? そこはツッコミ待ちなので、聞き流しましょう。

ボケとツッコミとか。本作の会話って、関西人以外だと「吉本意識しすぎぃ!」となるそうですが。

こういう素でボケツッコミ状態になる要素は、吉本興業以前にある。

伝統です。

テレビの普及で広まっただけで、作っとるわけやないから。なんでそんなんを、いちいち吉本を言われなあかん!

「なんでも楽しんでるわ。川原喜美子先生のおかげや」

何気ないような忠信のセリフですが、最終週にこれを言われるとグッときますよね。

最初の週、ガキ大将と喧嘩してできた傷に、陽子の持ち込んだ薬を塗っていた。そんなきみちゃんが、信楽の役に立っとると。

忠信は、こう聞いてきます。

「ほんでハチさんはいつまで名古屋で一人で暮らすんや? 一人やんな?」

ここで八郎はちょっと考え込んで、こう返します。

「あ、はい、一人です」

「ははは! 今おもろい冗談いうて切り返そうとしたやろ。それで思い浮かばんとやめたな。もう名古屋帰ってきたらええねん。あ、信楽帰ってきたらええねん。わしもいい加減やな」

こうやって、まずはしょうもない冗談で緊張を解きほぐしてから、忠信はこう言います。

「そら昔の噂話する人もいるかもしれんけど……」

八郎はここで、その親切心に心を開いて本音を語り出します。

いつか名古屋を引き払おう、それで武志のそばにいてやろうとは思った。けれども会社を辞めてしまうと、武志の負担になるやろと思うて。ほんでこれでいい。現状に落ち着いたのだと。

忠信は優しい。そりゃ「サニー」は流行るわ。

思えば大野一家って、開幕からずっと信楽焼の狸のように、登場人物を優しく見守って、ええアドバイスをしてきたと思えるのです。

朝ドラ名物喫茶店。主人公周辺がお茶を飲むそんな空間。

『なつぞら』の「雪月」は、とよ筆頭に本音をぶつける場でした。そうしなければ凍死もありえた、開拓者一世の心意気があり、道産子魂がありました。

そういうのがNHK東京ならば、NHK大阪は?

忠信のように、ボケで会話を始めて、ゆっくりと本音を引き出し励ます。そういう関西の喫茶店頂点を描き切ったと思います。大野一家最高や!

あんたが生きていくことしか考えてへん

喜美子は工房に新聞紙を敷いています。

陽子の大人クラスか、子ども相手か。陶芸教室の準備でしょうか。

本作の生々しさって、喜美子が動きながら何かしているところにもあります。戸田恵梨香さんは自然体でするっとこういうことができて、ほんまええわ。来週の朝から喜美子が見られなくなるなんて、ちょっとやっぱり寂しいな。

ここで喜美子は、準備と同時に武志が昼ごはんを食べていないことを気にして聞いています。

そんな武志は、皿から聞こえる貫入の音を聞こうとします。でも、もう聞こえないようです。

「もう聞こえへんのやろか」

「うーん。もう落ち着いたんやろなぁ。ほんでも生きてるで。作品は生き物や」

「わかってる」

親子はここでそう語り合います。

生きているといえば、喜美子の拾ったあのカケラも、そうだったのかもしれません。何百年も前に誰かが焼いたカケラ。割れて器としての姿は失われている。

博物館にあるわけでもない。美術商が高い値札をつけたわけでもない。庶民が生かして使っていた、そんな陶器。

そのカケラが、人である喜美子に拾われて、時を超えて蘇った。そういう陶芸の奇跡を感じます。

人が世を去ろうと、陶器は消えない――そういう境地が最終週にあります。

喜美子は自宅に戻り、食卓の上に手付かずで置かれている昼食を目にします。おいしそうなご飯なのに……喜美子は武志の部屋を開けます。

「武志? 武志? 開けるで」

ここで武志が「よっこらせ」と口に出してしまうのも、ちょっとつらいもんがある。八郎や信作ならばおっちゃんだからよいものの、若い彼は疲れていて体力が落ちたということです。

喜美子はそんな武志に、ご飯を食べるように言います。

朝もろくに食べていないのです。武志は「味がしいひん」とポツリ……。喜美子は体調を確認します。

「熱は?」

「ない」

「食欲は?」

「ないことはない」

「ほな食べぇ。何も食べへんわけにはいかへんで。お母ちゃんはな、あんたが生きていくことしか考えてへん。生きていくために食べてください」

喜美子はそう言い切ります。これがもう……ほんまつらい。

武志はアパートを引き払った頃から、ちょっと子どもっぽさが戻ってきている。

といっても、彼は小さな頃から甘ったれではなく、自分は自分と線引きはできています。素直さがより強く出て無邪気さがあるということなのですけれども。

子役時代の姿と重なってしまう。

そう思えるのは、喜美子が我が子を見る目に、ともかく守らなあかんという切迫感があるからではないかと思ってしまうのです。

大人になった息子なら、食事なんか自分で管理すればよいはず。でも、そうではなくてしまった。

弱ってゆく我が子を、ともかく食べさせたいと思う。我が子が弱って、一人で生きていけないところへ向かっている。なんとかして、一日でも長く生きて欲しい――。

そんな母の心が生々しい。

つらい、見たくないと言われてしまう最終盤の本作ですが、あまりに愛が重くて生々しいからだとも思えるのです。

このあと武志は食卓に向かいます。

喜美子はお茶をいれながら、そんな我が子を見ています。

「いただきます」

「食欲があるなら、食べたいものを言うて」と聞く。果物とか。そう言う母に、武志はこう返します。

「がんばって食うし、大丈夫」

「そや今日の予定は? 言うてももうお昼過ぎてるけど」

「なんもない」

「することなくなったか」

「ははっ。ご飯食べるんが今日の仕事は」

「そうか。ほなそれが今日の大事な仕事や」

「おう」

「おう」

何気ない会話のようで、重たくて、かつ意欲的だとは思う。「次世代展」は目指していない。

なんかベタな感動を作る

次世代展に挑む「真奈ちゃんに想いを残したいんや!」

涙ぐんで見守る母・喜美子

↓

次世代展入選!

↓

武志と真奈のツーショット写真が映る

THE END

まぁ、こういうんのな……。よう知らんけどな。

真奈ではなくあくまで喜美子。涙ではなく、あくまで会話。

日常をどうやって過ごすのか。そのことに向き合っていきます。

※続きは【次のページへ】をclick!