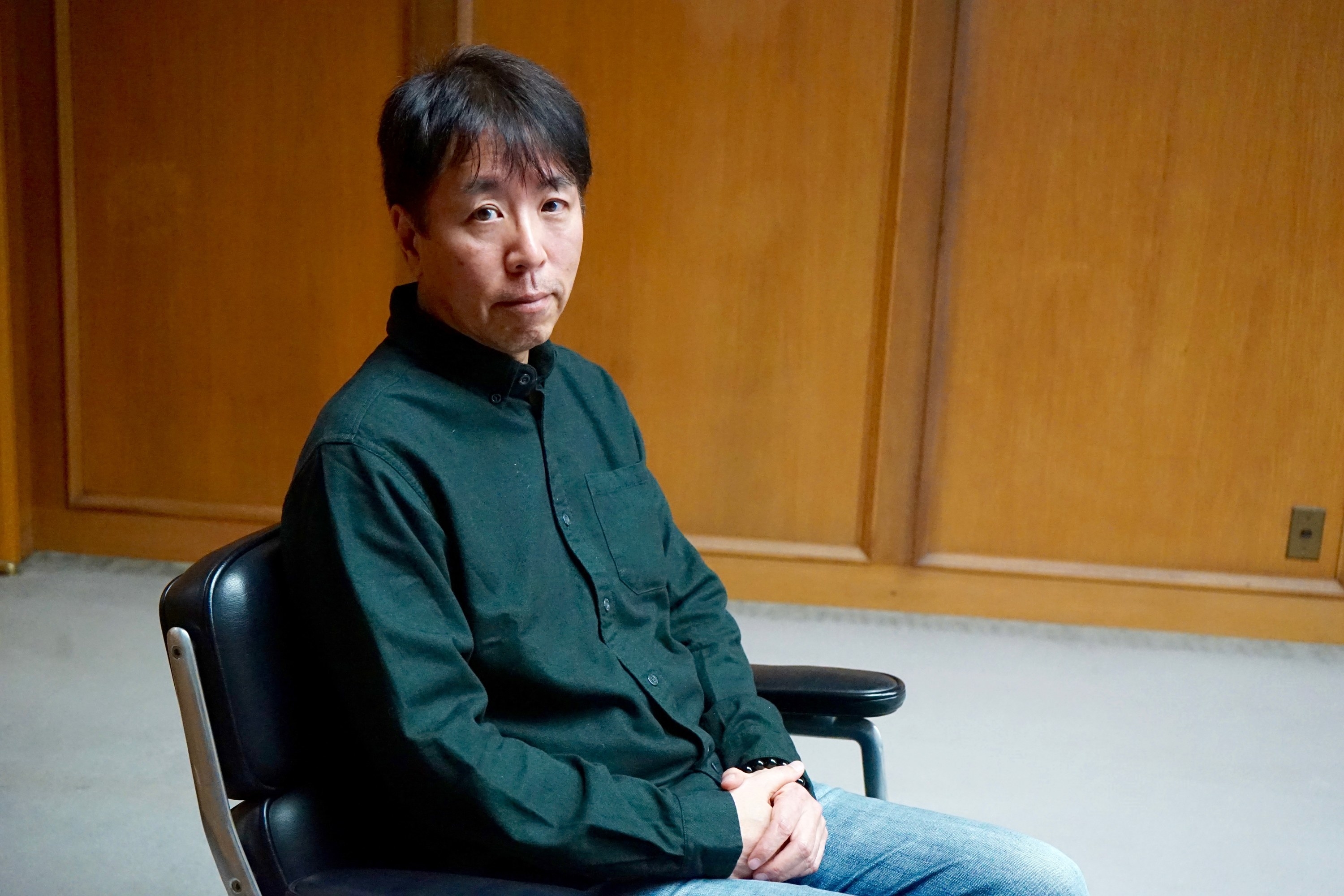

自身も、そして父親も直木賞作家。それは誰もが望んで手に入れられるような人生ではない。

小説家・白石一文の人生は、その1点だけを切り取れば華々しい。

「病気になってね、届けも出さないで急にいなくなったんですよ(笑)」

若かりし頃。自身の休職を振り返り、白石は悪びれることなくそう口にする。まるで、他の誰かの話をしているような口調だ。

パニック障害で休職し、会社を去った。家を出た日から20年以上も妻と息子とは音信不通だ。

「もうね、僕の人生は大失敗。大失敗なんですよ」

躊躇せず、そう言い切る。

でも、なぜ?

白石は最新刊『君がいなければ小説は書けない』で露悪的とも言えるほど自分の人生をさらけ出している。

本書の主人公は元大手出版社勤務の小説家。籍は残したまま妻子を捨て「ことり」という女性と夫婦同然の暮らしを長く続けているが、ことりの母が病を得たことをきっかけに別居を余儀なくされる。ことりの不在は、自らの人生を反芻する時間となっていくのだが、主人公の人生は白石の人生とぴたりと重なる。(敬称略)

突然消えた「将来の社長候補」

周囲はきっと突然の休職に戸惑ったに違いない。記者・編集者として様々なネタを追いかけていた当時の白石は、周囲から「未来の社長候補」と将来を嘱望されていた。

休職の直接の原因は家庭で抱えたトラブルだった。妻との生活が上手くいかず、精神的にすり減っていたと振り返る。

「僕が土下座して結婚してもらった相手だったんだけど…人間関係ってダメになるときはダメになるんだよね」

どんな状況であれ、生活のためにも仕事は全うする。そんな自分への厳しさが、徐々に白石を追い込んだ。「これが本当に自分のやりたいことなのか?」胸の内には仕事への迷いも抱えていた。

誰からみても順風満帆。出世街道をひた走る男の人生は、ここから狂い始めた。

このままではダメになる。心を決め、手帳に退職の予定日を書き込んだ。だが、当時抱えていた訴訟に向けた打ち合わせなど仕事が重なり、退職届を出すタイミングを逃した。

退職届を提出するはずだった日から5日後、突然体が震え出す。動くこともできなかった。

パニック障害の発作だ。会社で働き続けるという選択肢が消えた。

「あの日は、抱えていた大きな裁判について弁護士と打ち合わせをする日だったんです。でも、なんでこんなことをしないといけないんだろうって、嫌になってしまった。だから、もう帰ろうと思って会社を出たんです。誰にも言わずに」

パニック障害で飛行機には乗れない。ふらふらになりながら東京発博多行きののぞみへと乗り込む。

「新幹線に乗ったとき、もう僕の会社人生はおしまいだと思ったね。これまでは順調にいっていたけど、ここでおしまいだなと。でも、同時に救われたなとも思ったんですよ。これでもう、あれこれ考えなくて済むんだって」

「妻とも子どもとも別れて、会社もやめることになる。そうすると、それまでの全てがパーになるでしょ?でも、そういう状況に追い込まれるまで、自分で決めることが出来なかったんですよ。それをやっと病気が決めてくれた」

病が、白石を救う。

生き別れた息子へ

今でも悔やむことがある。

もしも、発作が起きる前に会社を辞めていたら。つい考える。

「あの日辞めることができていたら、妻との関係は違う形になっていたと思う。別れるにしたって、何十年も音信不通の状態にならずには済んだかもしれないよね」

あれは息子が小学校低学年の頃だったろうか。具体的にいつだったか、一体どういう状況でだったか記憶にないのだが、私は息子に向かって、「お前なんて生まれてこなければよかったんだ」と口にしたことがある。

弁解がましい話だが、私は一度だって息子のことをそんなふうに思ったことはなかった。そのときも本心からそう思ってなどいなかった。

だが、私はさながらテレビドラマのどうにもならない父親のようにはっきりと「お前なんて生まれて来なければよかったんだ」と彼に言い放ったのだ。そばにいた妻のりくに聞かせるためだった。彼女を痛めつけたいがために、私は彼女が誰よりも愛する人間を傷つけようと考え、自らの憎悪のそれほどまでの深さを妻に対して知らしめようとしたのである。

あの瞬間の息子の表情はいまでも忘れられない。ー『君がいないと小説は書けない』

自伝小説にはこんな一文もつづられている。

夫婦喧嘩をきっかけに、当時中学生だった息子を置いて突発的に家を出た。翌日からはホテル暮らし。その後はウィークリーマンションを借りて生活した。

今は別の女性と暮らす。

「息子とこういう形で別れたことで、僕の人生は大失敗です。取り返しがつかないことをしたと思っている。この先、何があっても大失敗ですよ」

失敗という言葉を繰り返す。

「例えば、息子が住んでいる沿線で人身事故が起きたとします。そうしたら、ネットでずっとそのニュースばかり調べてしまうんです。飛び込んだのは男性だったのか、女性だったのか、何歳ぐらいの人なのか。自分の子どもじゃないと確認できるまでは眠れなかった」

「感染症が流行れば、息子もかかったんじゃないかと心配になる。うちの息子は体の弱い子でしたから」

息子が二十歳になるまで、この状態は続いた。

「息子と関わりを持たなかったことは自分の責任です。でも、大失敗だったね」

「だからこそ…」と言葉を続ける。その失敗も必然だったと、自分自身にも言い聞かせるように。

「その損失を補うには小説を必死になって書くしかなかった」

「小説を書くために息子と離れるしかなかったんだと思わざるを得ないんですよ。小説というのは僕にとって、生きていくための仮設住宅のようなものでした」

普通だったら書けない。でも…

白石の小説には休職や退職を経験したキャラクターが数多く登場する。

10作目『永遠のとなり』は、うつ病で会社を辞め、妻子と別れて故郷・博多へ戻った男が主人公だ。

彼は退職金の大半をローンの返済と慰謝料に費やし、別れた妻子の生活を支えながら社会復帰を目指す。そんな日々の中、通帳の残高は容赦なく減っていく。

息子から時々届く手紙には、専門学校へ進学するための入学金と学費の工面を依頼する事務的な言葉だけが並ぶ。言われた通りの金額を振り込んでも、返ってくるのは血の通っていない社交辞令ばかり。

どこまでも我が子への思いは一方通行だ。

その思いを小説の中で主人公は以下のようにつづる。

文弥には私のような人生を歩んでほしくない、と心から願う。

私はもはやこうして与えられた人生を、ただ黙って受け取って生きていくしかないが、今後幾らでも可能性のある彼には、もっと自由に気ままに、そしてじっくり孤独に耐えて生きてほしい。決して私のような中途半端な人生だけは選んでもらいたくない。

ーー白石一文著『永遠のとなり』

そして、早すぎた結婚は失敗だったとも。

結婚によって自分だけでなく、富士子や文弥もひどく傷つけることになった。痛恨の極みだったと思っている。

ーー白石一文著『永遠のとなり』

生活資金を妻と子どもに送り続け、時には友人や知人に借金をして生き延びる。小説の描写は、まさに白石、その人だ。

誇れるようなものではない過去や隠してしまいたくなるようなことすら、小説のネタにした。

「僕にとって書くことは治療行為」と白石は明かす。だから、書ける。「普通だったら書けないでしょうね」。それが偽らざる本音だ。

絶対に「逃げろ」と言葉をかける理由

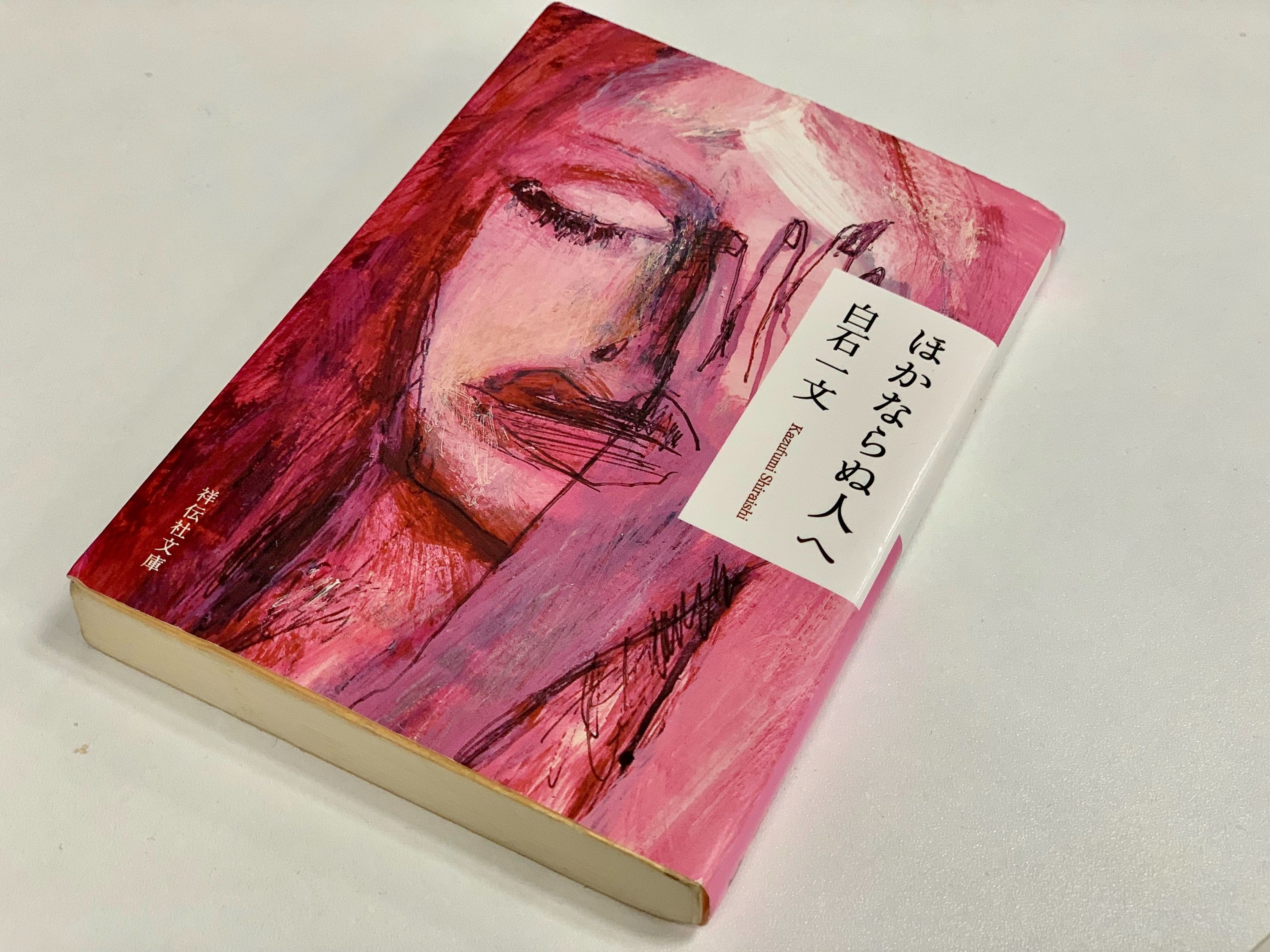

『ほかならぬ人』の解説には、白石が送ったというメールの一文が引用されている。

それは、体調を崩して3カ月休職し、職場に復帰した編集者へ送ったメッセージだ。

よくやりましたね。電車に乗れただけでも大成功ですよ。そうやってひとつひとつ、できることが増えていけばいいんです。ただ、人生には嫌なことがたくさんあります。そういうことからは、全力で逃げることです。僕はそれも生きるための勇気だと思います。

ーー白石一文著『ほかならぬ人』

誰かが壁にぶち当たった時、多くの人はその壁を必死に乗り越えられるよう「頑張れ」と声をかける。だが、白石は違う。

「『頑張れ』という言葉をかけられて、無理して頑張ってしまう人もいる。だから、僕は絶対に『逃げろ』と言葉をかけるんです」

「誰かに相談をしている時点で、既に結構大変な状態にあると僕は思うんです。そんな状態の人に『頑張れ』という言葉をかける必要はない。だって頑張れという言葉を望んでいるなら、仮に『逃げた方がいい』と言われてもその人は頑張ることを選びますから」

無理をして頑張る、その辛さを誰よりも知っている。自分は心を病み、挫折した。でも、他の誰かが「ここまでの経験をする必要はない」。

だからこそ、逃げることも生きるための勇気と伝えた。たとえ、悔やんでも悔やみきれないことがあったとしても。

「ストレス耐性をつけることも必要かもしれない。でも、僕はちょこちょこと逃げ回った方がいいと思う。本当に」

「『あいつは腰が定まらない』と言われるかもしれない。だけど、体がボロボロになるよりも全然いいよ。気付けば、『腰が定まらない』と言っていた人が病気になったりする」

でも、それって怖くありません?

「結局のところやりたいことだけ手放さなければ、それでいいんです。お金がちょっと減ろうが増えようが、捨てる神あれば拾う神あり。これが終わったら、おしまいなんてことはありませんから」

男は今日も、逃げ続ける。

0 comments

·