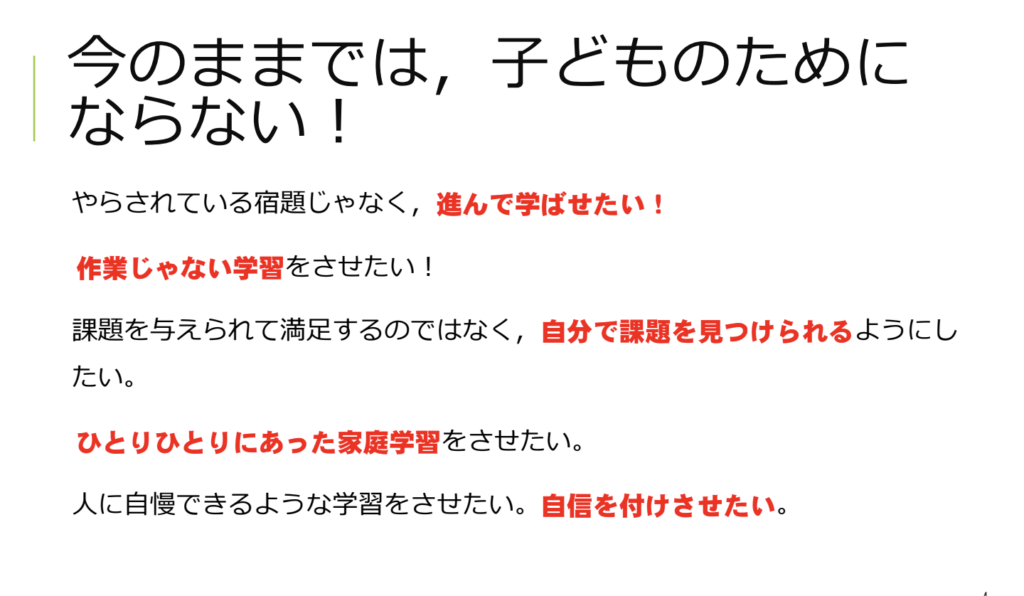

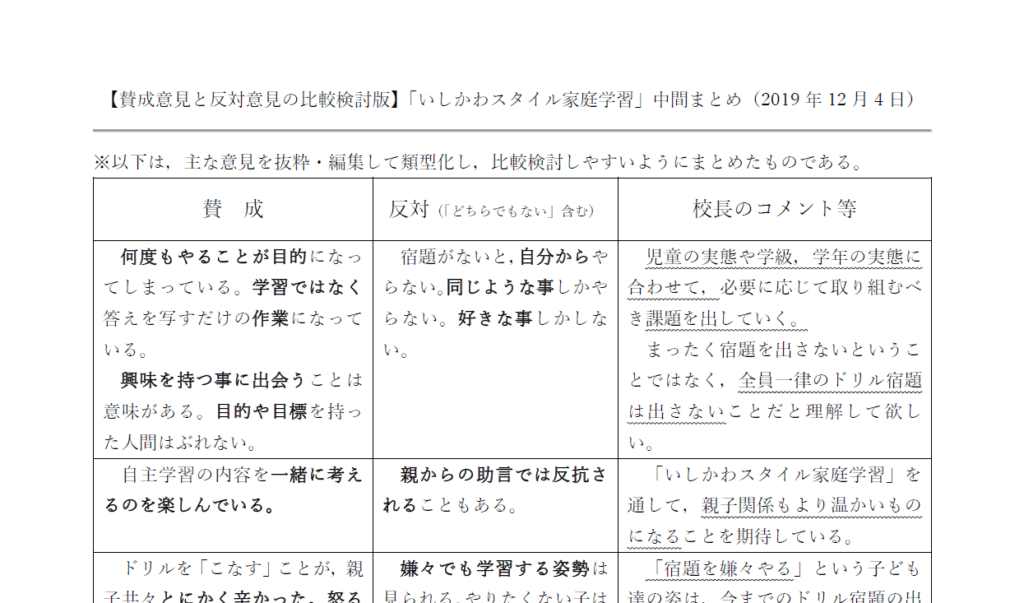

「ドリル宿題って意味あるの?」

そんな声が聞こえる昨今、小学校ではドリル宿題をどうするか?の議論になることが多くなりました。

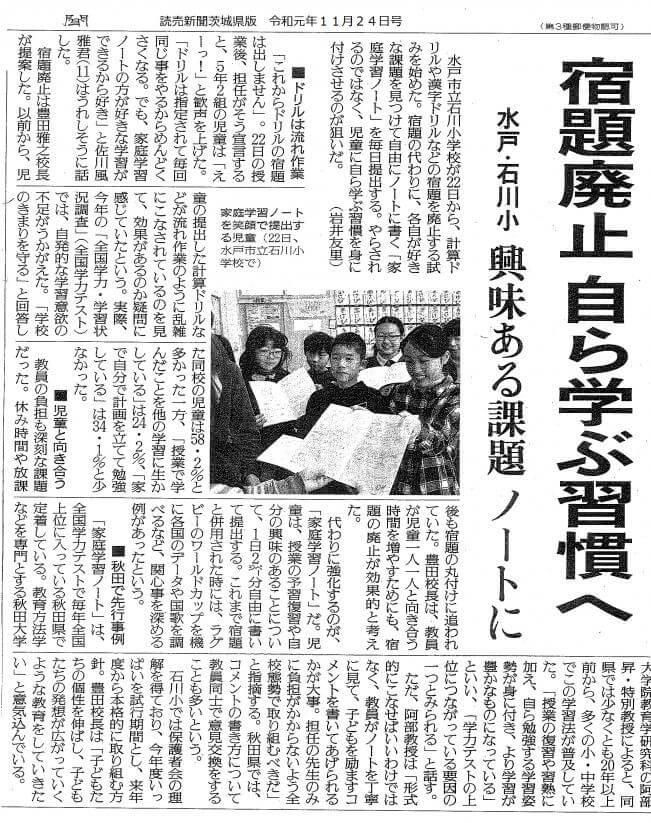

そんな時、「ドリル宿題は完全に撤廃し、子供たちの意志で宿題を行う!」と宣言をした学校があります。

茨城県水戸市石川小学校、校長の豊田先生(2019年)の元、この取り組みは始まりました。

そこで石川小学校ではどうしてドリル宿題を完全に撤廃できたのか?をインタビューしてきました。

ドリル宿題はなぜ必要ないのか?ドリル宿題をやめる上でのポイントをわかりやすくお伝えします。

ドリル宿題を無くした理由

秋田には祖父がいて、興味があって、本屋さんにいった時に秋田式ってパッと目についたのはやっぱり秋田に縁があったからかなって思います。

だから秋田の一人勉強ノートなんですね。

豊田先生が言う秋田式の家庭学習をまとめた本。

ドリルとは明らかに効果が違うように見えます。

ただ、ドリルだけだと、我々先生としてはドリルやってれば学力上がるようなイメージを受け取っちゃうんですよ。

簡単だから回収して丸付けする。ところが、私が疑問なのはずっとそれやってきて日本は全然良くなってないっていう事実なんです。

なんも日本は変わってない。

だって子供は変わらないんだから。

何か好きになって集中する瞬間って幼稚園が遊びながら勉強するじゃないですか。

中学校になっちゃうと受験がどうのって思考が変わってきちゃうんですよ。

そんな時間が例えば中休み、昼休み、給食中にやってたりする。

だからドリルだけじゃ効果上がらないっていうのもあるし、先生方の自分の時間をもっと使って欲しいっていう二本立てなんですよ。

宿題に対しての意見を聞き、公表することで退路を断った

まぁ、ここまでくれば修正しながらやっていけるかなと。

だから「それ面白い」って乗ってきてくれたんですよね。

言っちゃうとやるしかないじゃないですか。

だから言ってしまえば話が大きくなるから話をしたって感じですね。

やっぱりドリルずっとやってきているし、急に変えるっていうのはどうかなって意見もあるんだろうなって思ったし。

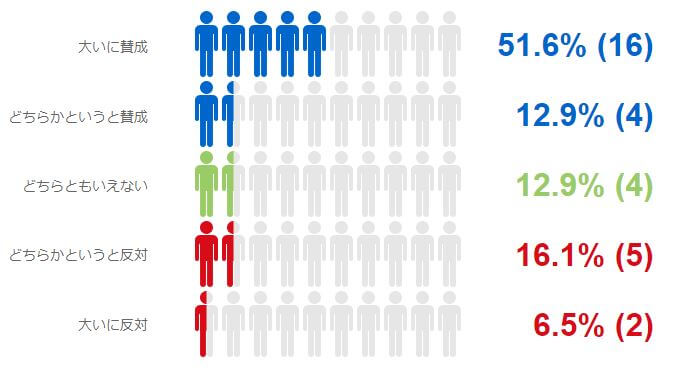

ネットを通じて、保護者からドリル宿題の意見を集め、共に宿題の是非を考えてもらう

今までだったら単純に学校アンケートってやって、簡単にアンケートして文章で書かれていて、はい出しましたー。もらいましたー。で終わりだったんです。

だから、今回のやり方はすごく良いなって思いました。

ドリル宿題の廃止は地域も協力的だと進めやすい

げんこつの会も世代交代しながら本当にこの地区を大事にしてくれているんです。

学校だけで決めず、地域と共にドリル宿題の在り方を考える

やっぱりそこは保護者と同じで適度にやったほうが良いのかなとか。だから、反対の意見を取り入れて調整しながらまたやっていくようになったんです。

どうしてもトップダウンしかいかないので、校長さんの手腕が問われますね。

信頼関係はそこであったので、だから多少変なことやっても許されたんでしょうね。「そこまで言うんだったら少し試しにやってみるか」ってね。

ドリル宿題をやめた結果

2020年2月現在、すでに取り組みが実施されてから3ヶ月が経過しました。ドリル宿題をやめ、どのような結果が見えたのかをインタビュー後、石川小学校が公開していました。

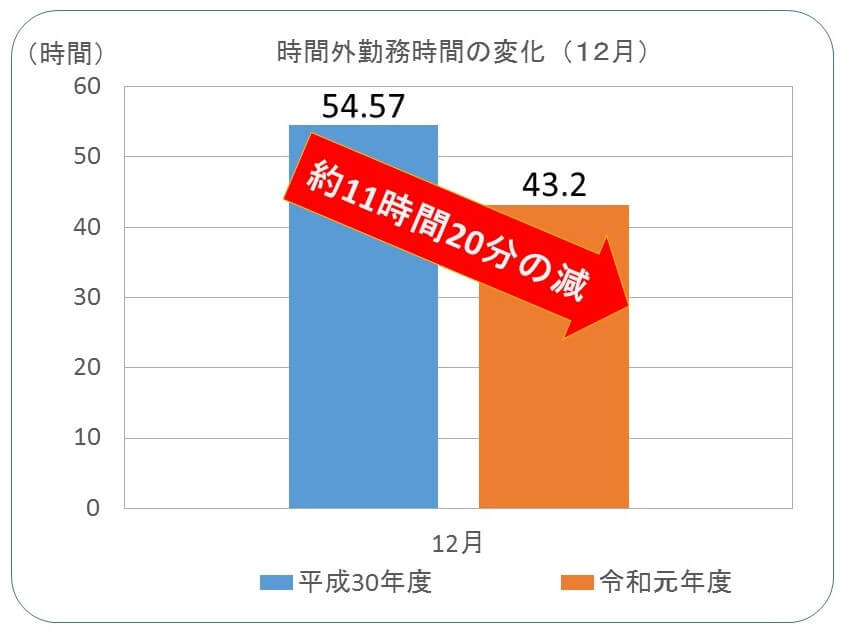

教員の時間外勤務時間が10時間以上減少

教員と言えば時間外勤務時間が非常に多いことでも知られています。石川小学校でももちろん時間外勤務があります。

特にインタビューでも言われているように、採点丸付けをする時間は中休み、昼休み、放課後など時間外勤務になることが多いようです。

その時間がなんと前年度と比較して1ヶ月で11時間20分も減少したとのこと。

このグラフで分かるように,昨年度12月の時間外勤務時間の担任1人当たりの平均は,54.57時間でした。

出典:水戸市石川小学校 ブログ(データからみた時間外勤務時間の変化)

それが,今年度12月には,43.2時間まで減っています。約11時間20分の減なので,誤差ではないと思います。

条件をできるだけ同じようにするために,昨年度と今年度のどちらも本校で学級担任をしている先生の平均で出しています。

もちろんこれだけで結論を出せるわけではありませんが,保護者の皆様にもご理解いただきながら取り組んでいる成果が表れていると,少なくとも思います。

まだまだ時間外勤務時間は多いようですが、ドリル宿題をやめただけで、10時間以上減少したというのは非常に効果ある取り組みと思って良さそうです。

子供たちの宿題に対する行動の変化

子供たちは宿題をやろうと思ったらしっかりやる子は少なくなっていると思います。

僕の子供たちも基本的には答案の丸写し。それを繰り返し3回…。

子供たちも面倒くさそうにやっているし、非常に効果の薄い取り組みだなと感じています。

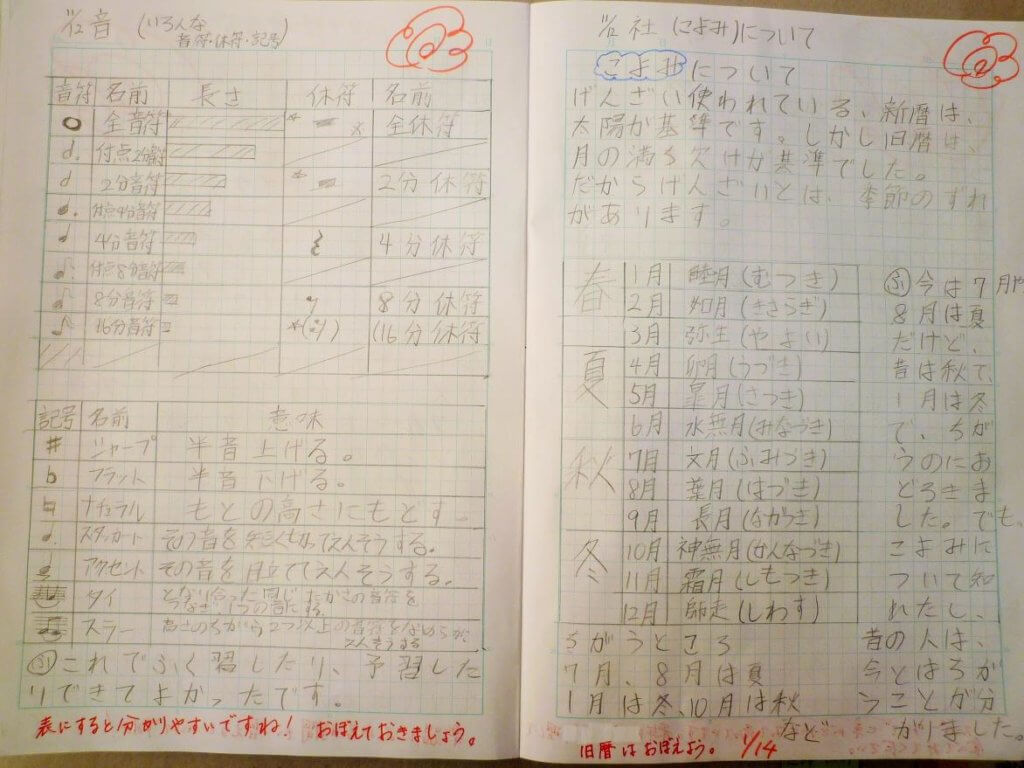

しかし、石川小学校の子供たちが家庭学習ノートに記載した内容はどれもイキイキと書かれています。

4年生のノート。普段習わない難しい漢字や、内容を自ら学んでいます。

春は別の読み方がある…春夏秋冬にはいろんな読み方が隠れている。

ただ昔の読みを書くだけでなく、気付きまで書けているのはポイントが高いですね。

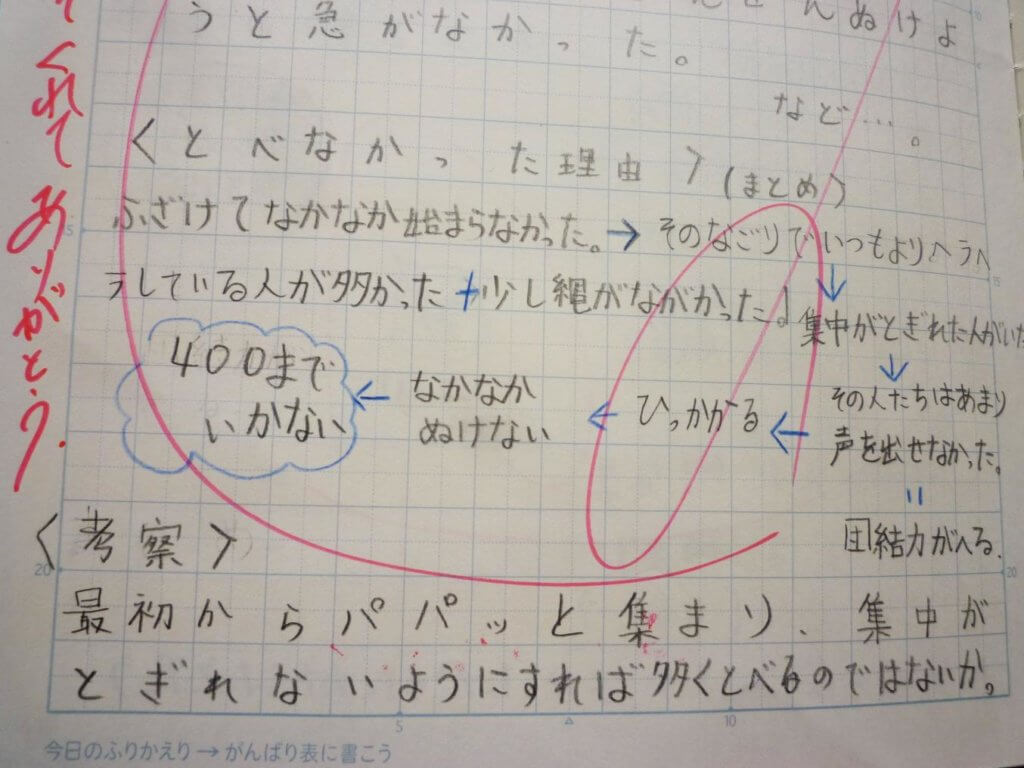

6年生のノート。自身の行動を振り返り、改善するにはどうしたら良いか考えています。

できないことに気づくこと。そして、どうしたらできるかを考えること。

これを手順にしてまとめている。これぞ機械なしでできるプログラミング教育ですね!

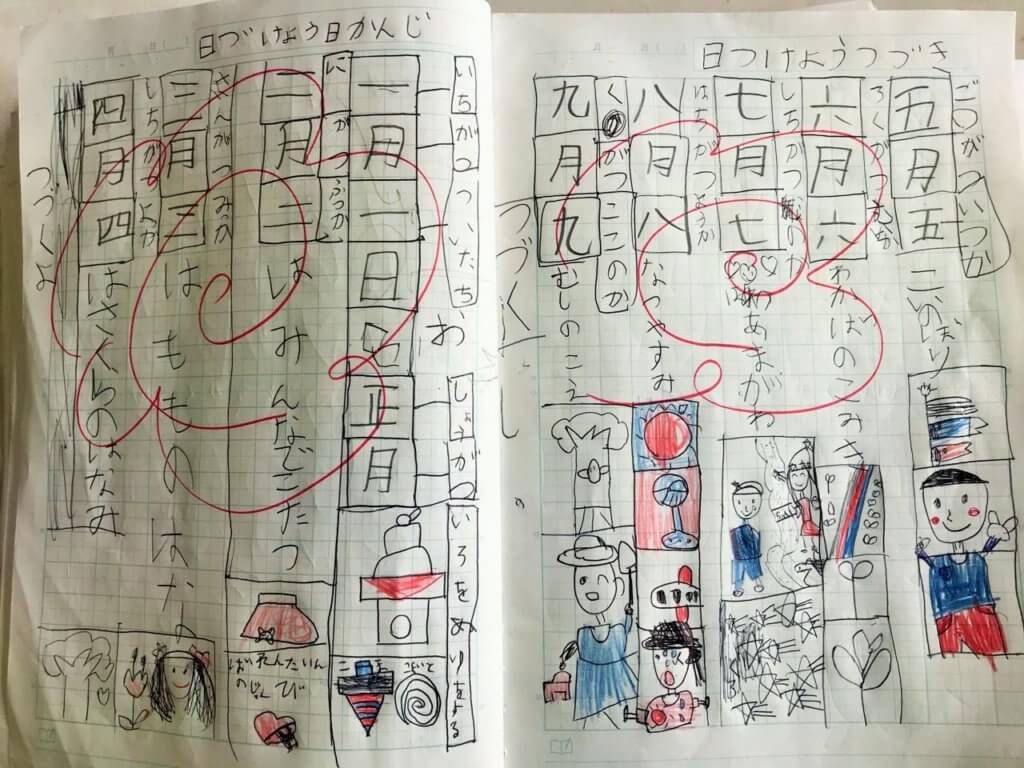

1年生のノート。漢字に対応する絵を描いていて楽しそうです。

絵を想像し、描くというのは意外と難しいものです。正月は鏡餅や、コマがあると想像した。

それこそが反復練習の定着効果を高めてくれるのでしょう。ただの繰り返しにならないのは良いですね。

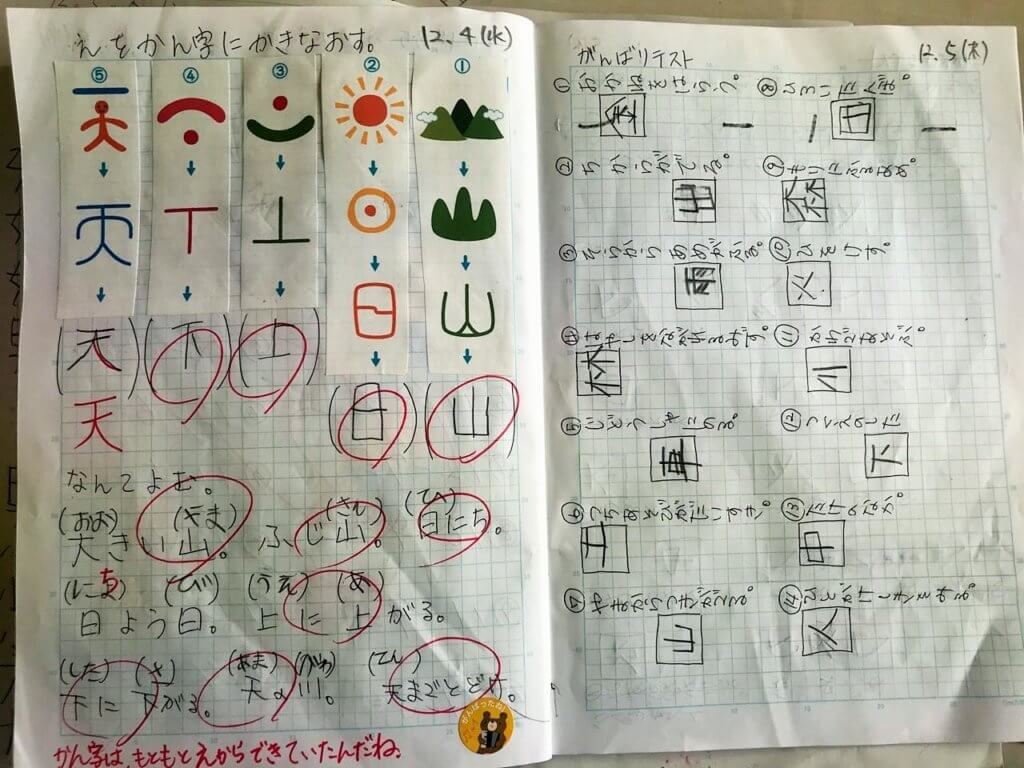

1年生のノート。どんな成り立ちで漢字が作られているのかをまとめています。

漢字ドリルにはこの記載はありますが、改めて注目することはなかなかありません。

自らこの成り立ちに興味を持ち、まとめるから自らの知識となります。

このようにただ漢字ドリルや、計算ドリルの反復練習をさせるだけではできない深い学びを行っている子もいます。

もちろん、そこには保護者の努力もあるかもしれません。しかし、自らの課題を自らで考え、実践し、学んでいく力はこれから先、どんどん必要になります。

学力ではなく、人間力が培われるのではないでしょうか?

ドリル宿題を廃止には校長先生の取り組みにかける情熱と、それに応える地域の方の信頼が大事

今回インタビューをしてみて感じたことは、校長先生自身が温めていた熱い情熱を感じました。この熱意こそが周りに転移し、多くの人の信頼を得られた。

そして、地域の方の協力が必要不可欠であることも重要。

この取り組み自身が地域一丸となるほど大きな輪になっているのは、双方の想いの先にある子供たちの未来が同じ方向性を見ているんだろうなという印象が強く残りました。

最後にアンケートに答えた校長先生のお言葉が非常に感動するお言葉だったので、引用して掲載させていただきます。

意見をいただいているみなさん、このブログを読んでくれている皆さんは、今まで以上に石川小学校を身近に感じていないだろうか?

いつの間にか、学校運営に参画している気分になっていないだろうか。

当ブログに皆さんの声を紹介している理由がここにある。

賛成の方も反対の方も、このブログを見ている方すべて、すでにもう石川小学校の運営に参加していることになる。

もっともっと学校は変われると思う。それは皆さんがいるからだ。

出典:【賛成意見と反対意見の比較検討版】「いしかわスタイル家庭学習」中間まとめ(2019年12月4日)

学校は一人で作るものではありません。

そして教員だけで作るものではありません。

地域に住まうみんなのためのもの。どんな子を地域で育てたいか?

その学び舎こそが学校であると僕は感じました。

ただ、多くの学校ではまだ宿題を繰り返しさせているところも多いでしょう。

宿題をやらない子供に対して大人ができることは宿題をしない子供に対して行う大人からの2つのアプローチに詳しくまとめてありますので、お読みくださいね。