安排与被安排——我们该怎么学习?

安排与被安排

——告学生、家长、教师书:我们该怎么学习?

最近有个网络用语“被安排”火了起来,听说在前不久还惹了个大事:貌似是一个生性多疑的母亲听到她可爱的孩子打电话的时候“把他给我安排了”“安排好了”“被安排的明明白白”,导致该母亲误以为她的儿子加入了某个黑社会“听这口气,这黑社会的势力不小啊”,于是爱子心切的她不由分说的叫来了警察,给她的宝贝儿子来了个破门而入。当然,最后肯定没有什么人赃俱获啦。作为荣耀的高中生,学过政治的我们都应该知道,所谓网络用语,是生动形象地折射出了我们的社会生活,是社会存在决定的社会意识,社会意识体现社会存在就是这么个理;但是在笑足之余,也不禁让我们发问,为什么“安排”这个词会火起来。

答案很是明朗了,因为我们都活在“被安排”之下,看看我们自己,早上6:00起床,6:40到教室,11:50下课,这可不得中规中矩?你能说在人家限时训练的时候你能泰然自若的在寝室里呼呼大睡,呵,可别扯了,我们的年级部和政教处可不是吃干饭的呢!说白了,社会也不过是一个放大版的学校,法律与秩序就跟我们的高三作息时间表一样,它总不会让你在这个地方,在这个时点段干这个或那个事情,如果你干了,我们还有年级部主任呢……唔,在社会里,这应该叫暴力机关,像是法院,警察,军队之类的,所以说我们无不活在被安排的体系之下。但总归来说,法律和我们的作息时间表还是有很大的区别的,这一点我们等等再说。

我曾经在知乎上问过这样一个问题:有人说该学习的时候就去学习,该玩的时候就要玩;但是当你知道别人在该休息时都在努力学习的时候,你还能心安理得的说服自己放手去玩吗?知乎是一个非常好的软件,之所以极力赞美它,是因为明明这么像一篇标准论述性作文的题目,还是会有人很贴心得给你讲道理。回答的人很多,也都很有道理,但令我印象最深刻的一个回答是这么说的:如果你看到别人在休息时还拼命学习,顿时心态崩了并产生了一系列负面情绪,如果这时候去学习就可以心安理得的话,那就去学好了;如果不能的话,那学习只是变换了焦虑的内容和对象,它没有改变你的焦虑,在这种情况下无论学还是不学,都不能让你心安理得,所以心态很重要。是的,我认为答主说的很有道理,学习始终是自己的学习,有的人在该休息的时候会更加努力学习,由此获得精神的愉悦和快感;有的人则不然,在休息时被强迫着去学习,反而效率会更低。总之,只有找到自己的学习方法,学习才会有所进步。

那么话说回来,什么才是属于自己的学习方法,我认为,不管是对清华北大的学生,还是蓝翔新东方的学生都是一样的:在你想学习的时候,你就尽情去学,学到海枯石烂;在你不想学习的时候,你就尽情去玩,玩到地老天荒。哲学吗?我觉得这也许是主观见之于客观的认识吧,起码如果我把它写在荒谬的议论文上也许会给我加几分吧。但这不现实。现实往往很骨感,却也很真实,不是吗?在你想学习的时候,你会听到“快去学习!”,在你不想学习的时候,你还是会听到“你给我去学习!”我们都被安排了,难道不是这样吗?在我们想学习时,我们自发的去学习,在我们想休息的时候,我们被安排着去学习。哲学?真理?那些不过是些客套话罢了,现实往往都是这样的。

但是,有人会问了,被安排难道不好嘛?也不一定是这样,我们的班主任就这样跟我们说:“你们在家做甚么?不是玩手机玩电脑,就是呼朋引伴的,那还能静下心来学习吗?”“人性懒惰,希望你们不要挑战人性”有道理吗?乍一听也很有道理的吧,让人有种难以反驳的感觉。毕竟我们的真实情况摆在那里:周末带着一书包的作业回家,大部分人也许会拉链都没打开过就把它们原封不动的背回了学校。周末我们干了什么?跟朋友们出去狂欢,逛街,无节制买东西,要不就是躺在床上玩手机玩电脑看杂书。拿作者本人自己来说,就算不玩手机不玩电脑不看杂书,比起刷题,我倒还是更喜欢无所事事的在床上躺着,任凭怠惰肆意侵染着我。

跟班主任说的八九不离十吧?所以我们难以反驳;但如果有人说这是一种浪费时间的表现,我们就得毫不留情的唱下反调了。我听说世界上没有永动机,即使是功率最高的机器也需要停机维护,同样多高效率的脑子也希望休息。请容许我高调的强调一下:这不是打退堂鼓,而是鸣金收兵。前者是为了能够窝囊的苟活,而后者是为了更好地进取。家长和老师总是看不惯手机,仿佛什么的错都在于手机一样,他们会说“脑子被手机看散了”“手机害人”什么的,只要考试分数微有下降,游戏和手机就又要替我们背锅了,我们难道该不说:是我没做好,但真的不是游戏和手机的错吗?家长和老师往往总有举不完的例子,那些他们口中的好学生,他们口中的高考状元,那些别人家的孩子,好像一台电动小马达喔,仿佛不吃不睡不玩,活着的目的只是为了考试考试。但他们还是会拿这些搪塞我们,以“向他们看齐”的名义剥夺我们的休息时间,也不管我们愿不愿意。我们都知道劳逸结合的道理,不然每个礼拜为什么要有双休日,为什么一年里要搞个暑假还要搞个寒假?我们都不是机器。大人们说的很有道理,我们需要学习,但我们更需要的是自主学习,被强迫着被安排去学习,通常效率都是极其低下的,甚至会助长厌学的氛围。不少前辈和学长们都说高三的学习生活有多恶心,其根本原因还是在于自主性和强迫性的比例失调,强迫性高,人就会感到莫大的压力,自主性高,学习效率高的同时,还能让人体会到愉悦感。

所以我们大可不必畏惧家长和老师给予我们的压力。我听说小象在小时候被拴在小木桩上挣脱不开,长成大象后再把它拴在小木桩上,它也不会想着去挣脱。而我们小时候受到各方面的规划,可以说是被安排着长大,可我们不是小象,我们早已不再是PUPPY,我们之中,有的人已经成年,有的人即将成年,我们有能力也有权利安排自己,而不是像慕尼黑协定时的捷克斯洛伐克代表一样,眼睁睁的看着自己被安排却无能为力。我们不需要借口,我们不需要理由,我们不畏惧他们咄咄逼人的目光,我们坦坦正正的承认,我们落落大方的回答:“也许你说的没错,但我选择自己来安排。”就像知乎上的回答一样,每个人都有自己的学习方法,我们大可以昂首挺胸的回答:“我需要休息,你们的那套学习方法不适合我!”

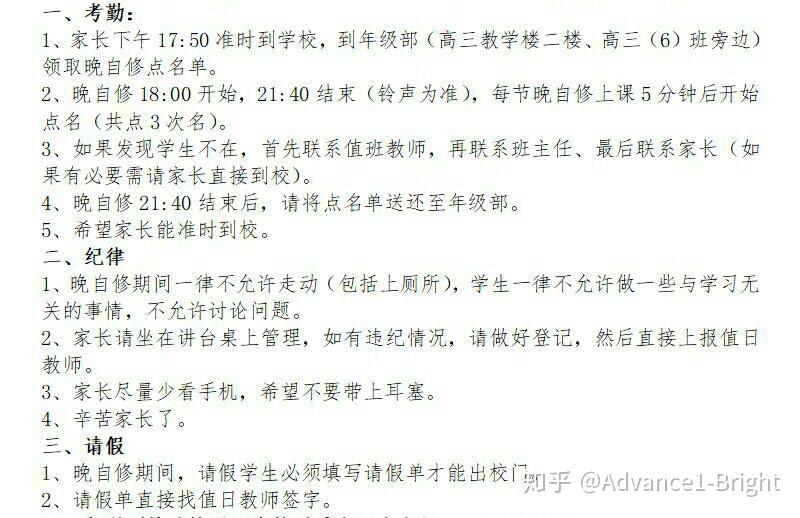

前几天我们开了一个家长会,因为我们是酷毙的高三生嘛,按照往常的老规矩,暑假肯定要少,于是我们很开心的接受了这一事实,毕竟每年每届高三都要经历的嘛,按照教育局的安排,我们是因该上课21天然后放假的。所谓家长会,开的就是关于这21天后,同学们留在学校自修的问题,而且根据班主任的反馈,几乎是所有的家长都希望我们留下来呢,这一听是不是超像当年的慕尼黑会议呢?好在我们的领导不真的是希特勒,所以我们形式上还是要民主一下的。所以我们在班会下下发了一张暑假后半期留校自修的意见征求单,可是说形式上也很“民意调查”了,结果大家很耿直,耿直的结果就是全班只有一位同学愿意留下来(不过事后听说她会留下来的原因是她的家长是之前家长会上选拔出来的家委会管理员),这结果显然是上级领导所不满意的,于是在几天过后,我们又重新进行了一次“民意调查”。说到这里,我们插入一个题外话,1913年10月6日这天早上,国会两院议员们的屁股刚刚在椅子上坐下,就发现国会外面来了黑压压一大群人,把国会大楼围得水泄不通,来的人号称“公民团”,人虽多,但大家嚷出来的却是一样的话,那就是:如果今天之内议会不将国民期望的总统选出来,就别打算离开国会半步。就这样,在“公民团”的重重包围中,议员们开始投票选总统,第一轮,袁世凯没有达到法定的四分之三多数,第二轮还是如此,不得已要投第三轮。这时候,天色已晚,议员们一天滴水未进,渴饿难捱,最后实在撑不住了,总算是把袁世凯选成了总统。当他们被放出来的时候,已经是晚上10点了。对于这段史料,我不赞一词,只是觉得一百多年来所谓新文化运动啊,文化改革啊,这都改掉了什么啊?好的,我们言归正传,第二次“民意调查”的时候,我们就显得机智多了,我们比民国的那些议员们还……还复古,我们就像清朝廷里的公公一样学着“揣摩上意”,所以很大一部分人没有像上次一样耿直的在问卷上画上一个巨大的叉叉,生怕领导注意不到他似的。但这次大家都很心机的写上了“不定期”。何为不定期?情商高的那些明眼人看一眼就笑出了声,啥子不定期啊,说白了我就是想委婉地拒绝你,但又碍于领导的面子,不好赤裸裸的给你打个叉吧,那就只好“不定期”咯。

说点实在的,其实对于那些自制力自控力强的同学来说,你根本没有必要把他们安排起来;对于自控力差的同学来说,你以为把他们安排起来他们就会去学习了吗?我想学习的时候,我可以在菜市场门口刷上五三,我不想学习的时候,你就算把英国那个皇家图书馆给我挪过来也没有用。

自主性是一个重要的点,而自发性则又是另一个重点。在我们温州,有一个词叫做“暗推”百度上说,“暗推”一词是温州地区学生们特有的文化精魂,来源于温州话,翻译成普通话就是“暗推”。说的就是人前疯玩人后学习的那种,往往会给自己开开小灶,听说这种学习方法可以给人带来不一般的快感。那么暗推和坦坦正正学习有区别吧?有的,就是在图书馆自修和在教室自修的区别。换作经济学上来说,这就是市场与计划的区别。家长和老师们往往会认为,当然是在教室里学习好啦,教室里有学习氛围还有人监督,然后家长老师们所认为的优点,恰恰是我认为最大的弊端所在。人啊,总是有一种反抗意识,在启蒙时期有人会把它称之为叛逆心理,其实不然,在不损害国家集体和他人利益的前提下,你越是不让我做什么,我越想做什么,这倒不是因为你的话有多么的错误,而是我认为我比你更聪明,就算我没比你聪明,我也要证明我比你聪明。因此我们往往会认为,我没有义务听你的,也许你能为我们指出一条平坦的直路,但我们未必不想探索在荆棘丛生的小径上。我们相信自己能够另辟蹊径,因而积极性往往会更高,这也就是暗推使人愉悦的秘密所在。

承上段论,“我主动学”和“你要我学”是完全不同的,也许你什么都不说,我也会自己拿出书来学习。但他们说了,还是半带威胁的要求我们这么做了,那我们的积极性往往会大打折扣啊,效率自然是比较低的呀。我明明很想学习,你却这么给我们来一句“快去学习”,那就令人很不愉悦了,学吧,好像就变成了是听从你的话而去学习的,那自主性就没了啊,就会变成为了你们学习,那样的话投入产出就不成正比了。图书馆式的自修,我想来就来,我想走就走,想学就学,不想学就作罢,我是多么自由啊!我多么无拘无束,我尽情干我想干的事情,那上级们肯定就不同意了“这样放任下去还怎么搞?”“这个样子怎么可能学得好?”。那我们仔细的想想,第一这本来就是孩子们的暑假,凭什么非得逼着他们去学习。第二我们如果在图书馆自主而又高效的学习三个小时,三个小时,两套卷子,一单元五三,快的话还能再看看课本;如果是在学校的话,一早上,六点到十二点,六个小时,骂骂咧咧的“卧槽明明是劳资的暑假凭什么要我安排在这里?”“好想出去玩啊”,发呆,出神,沮丧,愤怒,一转眼一个早上过去了,课本翻了一页嘛?所以好端端的把我们安排在教室里,搞两个家委会家长坐在后面这是在干什么?管理吗?你怎么不说是监督呢?好好地暑假,我们却要过着这样的生活,出个教室要被追问一下去哪里,出个校门回个家还要请假单,不然保安还不放行,我招谁惹谁了,我们凭的什么?

回到正题上来,我并不反对适当的安排和监督,但之所以要明确的做一个领导的反对党,这原因还在于我们开篇所提出的那个问题——法律和作息表的区别是什么?请让我来打一个生动的比方,如果说高三作息表是斯大林的经济模式,法律则是克林顿的新经济,那么图书馆就是法律,学校就是作息表。前者是“宏观调控,微观自主”,而后者是高度集中的计划。我们的高三作息表就是个计划经济体制,以分钟为单位,把你的每一分排的满满的,况且学校可不是一个你想来就来,想走就走的地方,就像前文说的,来了,你就不一定还能走得掉了。如此缺乏灵活性,其结果也不外乎是一纸阿拉木图,迟早有一天会学崩掉。我们要提倡的是“宏观调控,微观自主”的学习方式,比如说吧,学校和家长你们给我们定一个大目标,但不要限制我们走哪条路,在哪个拐角拐弯,只要我们不作弊,不触犯法律和道德,再怎么走弯路,再怎么绕近路,都是说得过去而且是我们所喜欢的。

前几天看了韩寒的《通稿二零零三》,全篇犀利的言语俘虏了我,关键倒是写的确实好而且也都是我们学习中有发生的现象。我的文笔但没那么好,我的笔锋也没有那么犀利,但还是想说说老师和家长的问题。老师和家长总是被誉为“蜡烛”“春雨”,但仔细想想,我们的蜡烛平时是怎么跟我们说的“高三是很苦的,但是大学就爽了”“现在都高三了,再苦一年挺挺就过去了”,我们的蜡烛也总是很天真的以为把我们安排起来我们就会学习,有人监督就能学得好,什么严师出高徒,唉,蜡烛们啊,你们还是太天真了。你们也许经验确实很丰富,走过了比我们更长的人生路,你们知道哪里的道路上会有个坑,哪里是条死路会碰壁,所以你们总想把我们安排到你们所谓的“直线”上,所以总会规划我们,安排我们,这也都是爱子心切,我们可以理解,但总归不会认同。人生的道路很长,我们不可能会使被人照顾着,我们的路,还是要我们来走。

最后回答一个大家很普遍的问题:高三苦嘛?请容许我再次辟一个谣,高三其实不苦,现在是我们的暑假,我们却已经是按着最正规的高三作息时间表在上课生活了,但我们不还是一样有说有笑活的好好的吗?高三给人的映像貌似总是很苦,因为大家都这么说,但真的升到了高三,却发现其实也没什么,只是睡得迟了一点,醒的早了一点,但是有六百多个人陪着你一起,这点感觉和变化还真察觉不明显,相反的是,经过高一高二,我们更理解这所学校,这里的老师,这里的制度,我们反而可以更如鱼得水吧。也许再过一两年,当我们在成年的阶段,在大学的校园,我们再回首这段最阳光的青春,我们也许会苦不堪言,也会也会跟我们的后辈宣传高三是多么的苦,但在这成年前夕的高三暑假里,我仍要问心无愧的码下这一段话:高三不苦,我们很HAPPY。

1 条评论