鬼才・ヨコオタロウ氏による即興プロット作成、その内容とは?

2019年11月23日、九州は福岡にて、開発技術者・クリエイター・学生を対象にしたゲーム/エンタテインメントの技術カンファレンス“CEDEC+KYUSHU 2019”が開催された。

その基調講演には、『NieR:Automata(ニーア オートマタ)』、『SINoALICE(シノアリス)』などのディレクターで知られるヨコオタロウ氏が登場。

進行役を務めたのは、サイバーコネクトツーの代表取締役である松山洋氏で、おふたりはともに1970年生まれの同い年(しかも当日は松山洋氏は誕生日だった)。

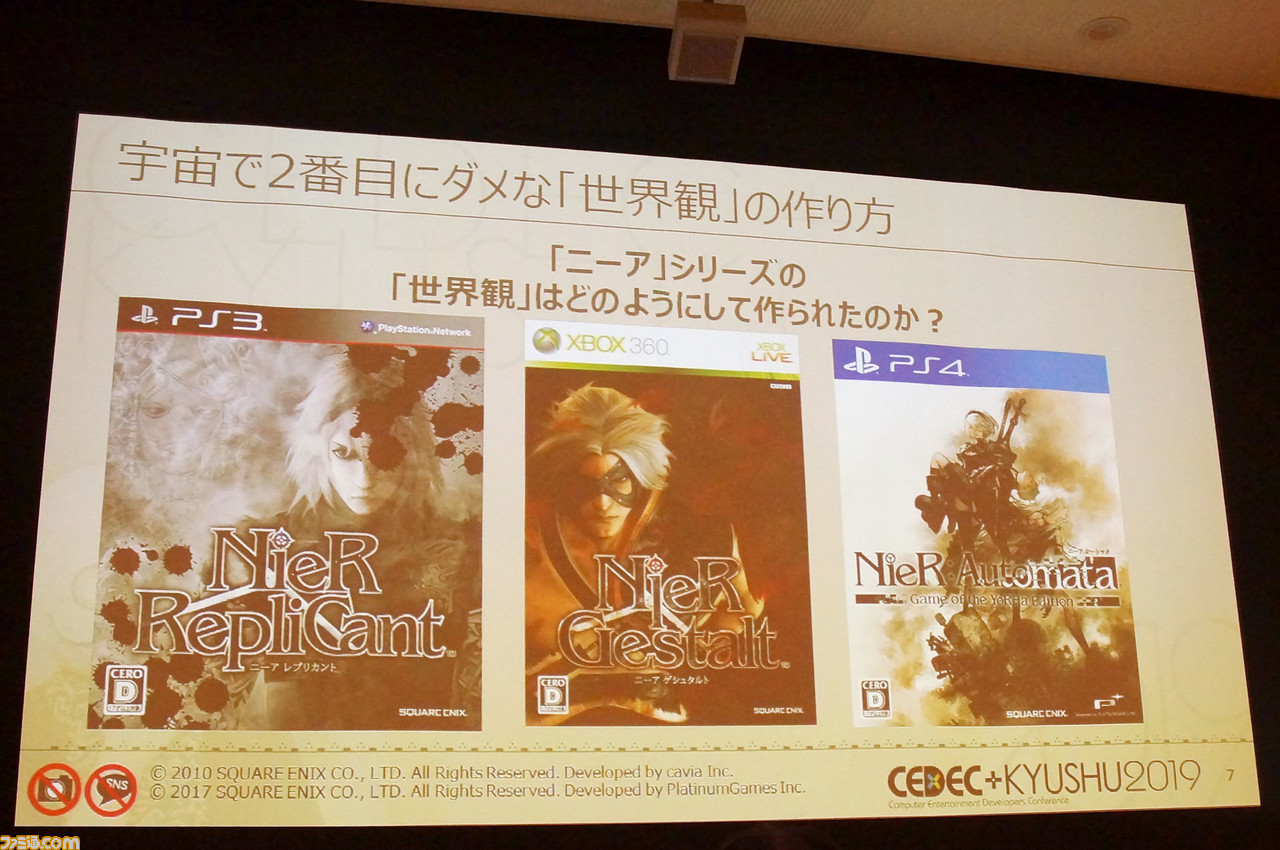

そんなふたりによる基調講演のタイトルは、“宇宙で2番目にダメなゲームの作り方”というものだ。

……講演タイトルからしてヨコオ氏“らしさ”というか“ならでは感”が溢れているが、その内容も独特かつ、非常に魅力的なものとなっていた。その模様をお伝えしよう。

なお、講演内容もヨコオ氏らしい過激な表現が飛び交うものとなっているのでご注意!

講演:ヨコオタロウ氏

ブッコロ代表取締役兼ゲームディレクター。1970年生まれ。愛知県出身。神戸芸術工科大学を卒業後、ナムコ、ソニー・コンピュータエンタテインメントを経て、キャビアへ入社。デザイナーとして経験を積んだ後、『ドラッグ オン ドラグーン』シリーズや、『NieR Gestalt /Replicant(ニーア ゲシュタルト/レプリカント)』のディレクションを担当する。

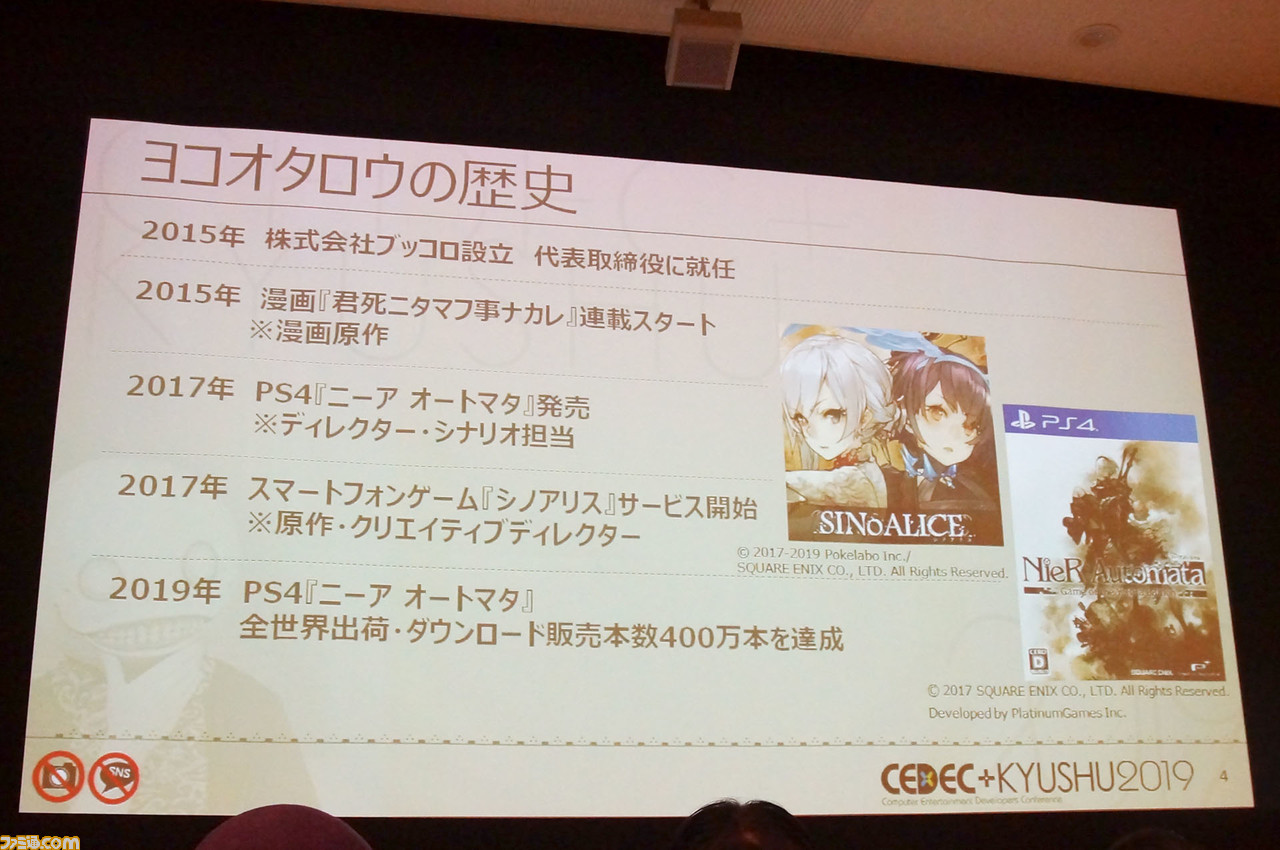

キャビアを退社後にブッコロを立ち上げ、2017年には『NieR:Automata(ニーア オートマタ)』をリリースした。その独特な世界観や物語は“ヨコオワールド”と呼ばれており、最近はスマートフォン向けアプリ『SINoALICE(シノアリス)』や、マンガ『君死ニタマフ事ナカレ』や舞台の原作などでも、幅広く活躍する。

- おもな作品:『ドラッグ オン ドラグーン』シリーズ、『ニーア』シリーズ、『SINoALICE(シノアリス)』など。

※社名は当時。本記事内以下同。

モデレーター:松山洋氏

サイバーコネクトツー代表取締役。1970年生まれ。博多にある元気なゲーム制作会社サイバーコネクトツーの代表兼ディレクター。 開発の傍らで毎月60冊のマンガ誌を読んでいる大のマンガ好き。アニメや映画、もちろんゲームもマンガも幅広く、こよなく愛している。非常に“濃く”“熱い”人間である。

- おもな作品:『NARUTO-ナルト- ナルティメット』シリーズ、『.hack』シリーズ、『ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン』など、マンガ『チェイサーゲーム』の原作も手掛ける。

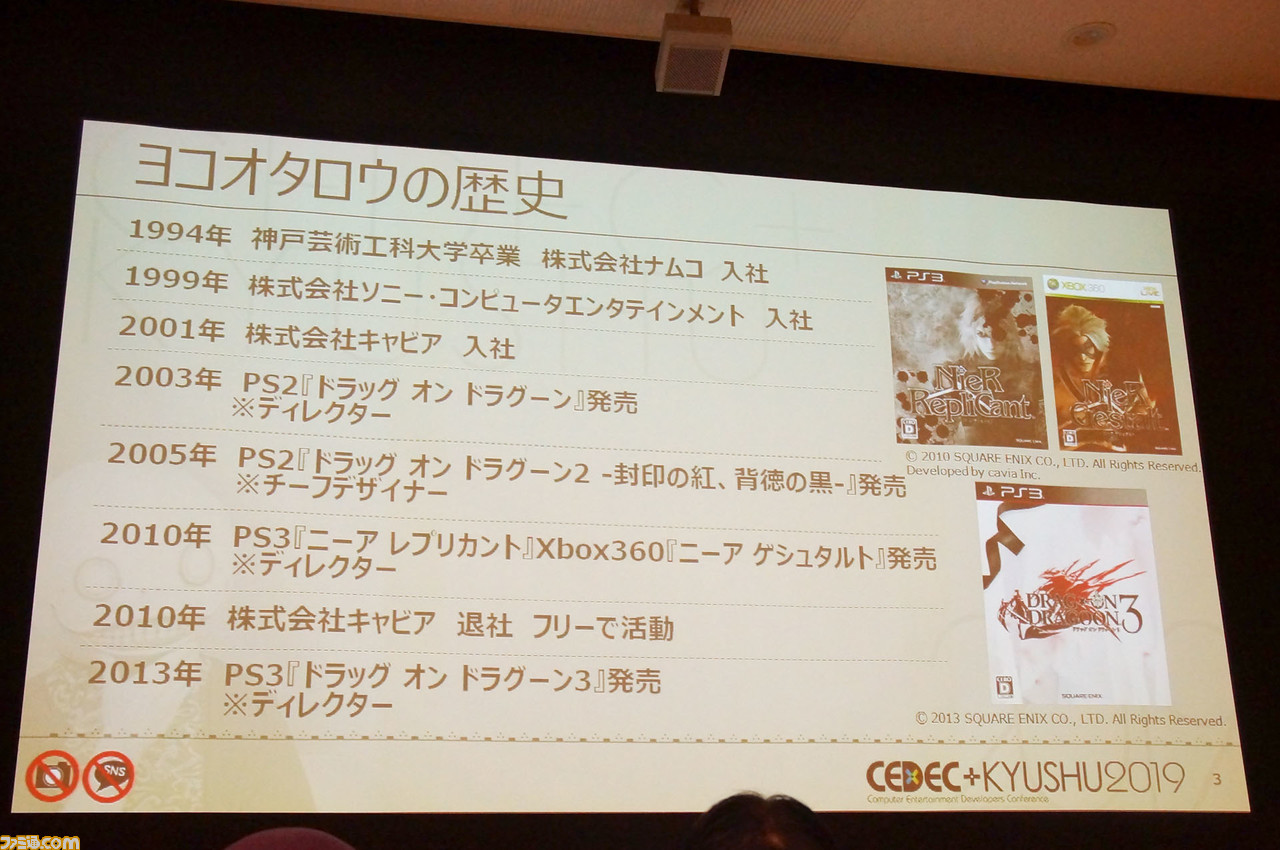

ゲームディレクターのヨコオタロウ氏は最初はデザイナー職。ナムコ、SCE、キャビアを経てフリーに

基調講演の前半は、そもそもヨコオタロウ氏がゲーム業界でどのような職歴を経てきたのかが紹介された。

ヨコオ氏と言えばメディアに露出する際には“エミールヘッドのかぶり物”で登場するのでおなじみ。

だが、そもそもヨコオ氏は過去にはインタビュー等に出るのをいやがっていたのだが、スクウェア・エニックスの齊藤陽介氏に「出ろ!」と言われ、押し問答を繰り広げた末に、顔出しNGで出る事にしたという経緯があったという。そうして生まれたのがエミールヘッドのかぶり物だったというわけだ。

(ちなみに、かつて筆者が『NieR Gestalt /Replicant(ニーア ゲシュタルト/レプリカント)』発売の際にヨコオ氏にインタビューさせていただいたときは、まだエミールヘッドがなく、その場で紙にエミールっぽい顔を描いて、それをヨコオ氏の写真として掲載していた)

なお、ヨコオ氏が顔出しをNGにしているのは“裏方の顔が見えると作品を楽しんでもらうための邪魔になるから好きじゃない”という考えから。ヨコオ氏いわく「アダルト小説の表紙の折り返しに作者のおっさんの姿が載っていたら醒めるでしょ?」ということだ。

いまでは代表作の“ディレクター”として知られるヨコオ氏だが、ゲーム業界歴のスタートはデザイナー。1994年にナムコに入社している。ヨコオ氏は3DCGを専攻しており、当時は3DCG技術をセガとナムコのアーケードタイトルが競い合うように牽引していた時代だった。そこで最先端の技術に触れたいという想いからナムコに入社したそうだ。

それから5年後の1999年にヨコオ氏はソニー・コンピュータエンタテインメント(現、ソニー・インタラクティブエンタテインメント)に入社。もうすぐプレイステーション2が発売されるという頃で、この頃はコンシューマー機のハードウェアスペックが向上して3DCGの表現力もアーケード基板に追いつき、さらには追い越していった時期。

ヨコオ氏はナムコ入社時同様に「最先端の技術に触れていたい」という想いから、ナムコを退社しSCEに転職した。

その後、2001年にはキャビア(後のAQインタラクティブで、現マーベラス)に入社。プレイステーション2『ドラッグ オン ドラグーン』1と2、プレイステーション3『NieR Replicant(ニーア レプリカント)』、Xbox 360『NieR Gestalt(ニーア ゲシュタルト)』を制作した。この後、2010年に退社してフリーとなっている。

キャビアを辞める頃のヨコオ氏は、「『ニーア』の続編を作りたい」という想いはあったものの、コンシューマーゲーム市場は厳しくなってきていて、ニーアの続編を出すことも難しい状況となっていたため、ヨコオ氏は「もうコンシューマーゲームは時代が終わったのかな……」と考えて、退社の道を選んだという。

松山氏からの「どこの会社に入るでもなくフリーになったのはどういう心境だったの?」という質問には、当時のヨコオ氏は40歳ごろだったが、「今後60歳までどこかの会社で働いて定年退職を迎えて、その先でやることがないのはイヤだな」と考えたそうで、60歳以降にもやれることを作るためには、40歳ぐらいで会社勤めを辞めて、将来の下地を作らないといけないと考えたという。

いわば老後の設計を考えてのフリーランスという選択だったというわけだ。

松山氏は会場にいる会社員の人に向けて、「これはあくまでヨコオタロウのケースだから、みんな40歳で会社辞めようなんて思わないでね!」とフォロー。

だが、間髪入れずヨコオ氏からは「サイバーコネクトツーの人もたくさんいらっしゃいますよね? 40歳ぐらいで辞めたほうがいいですよ!」と追い打ち。松山氏が「コラーそういうことを言うな!」と怒るなか、「でも、レベルファイブは日野さんがいい人なので辞めなくていいです」と、ヨコオ氏から付け加えられた。

ヨコオタロウ氏が答える“世界観やシナリオ作り”、“ディレクションの手法”

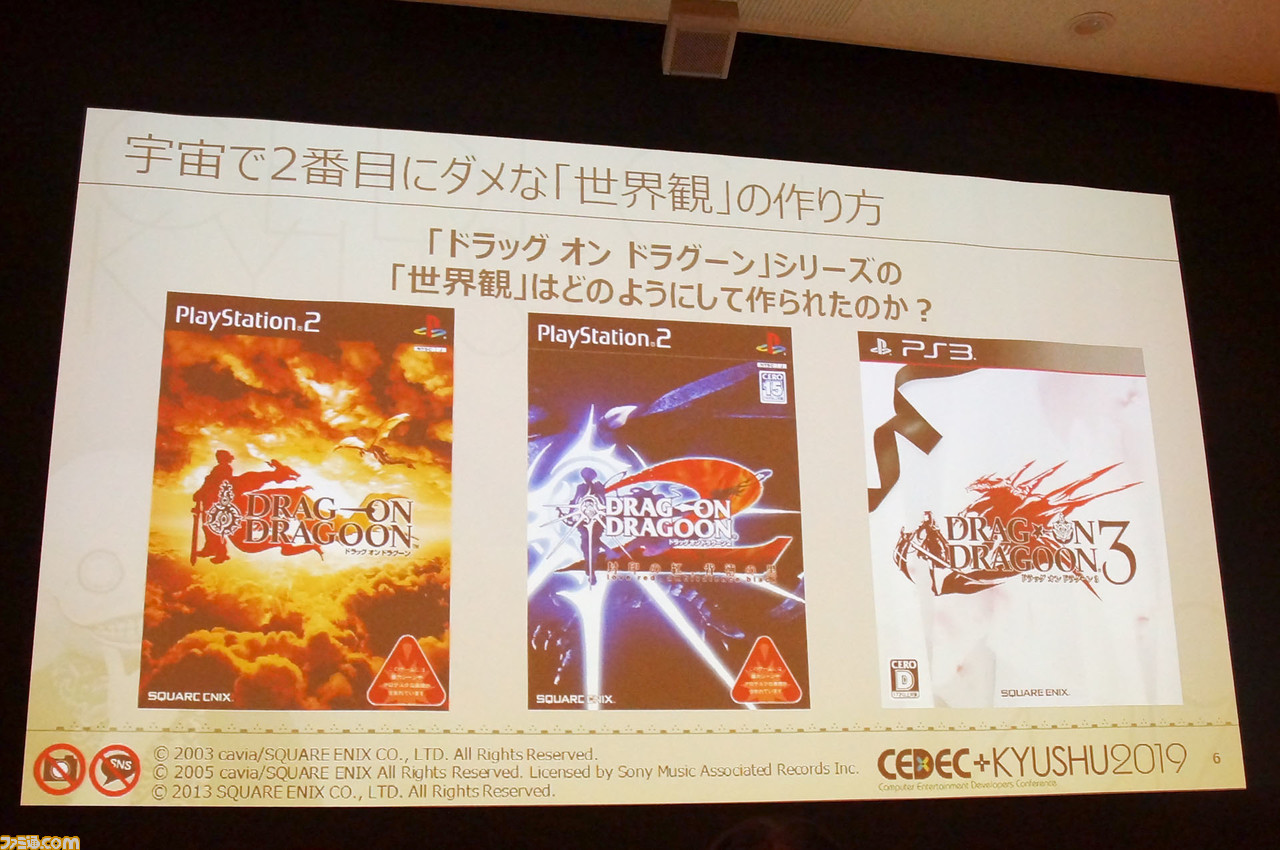

続いては、ヨコオタロウ氏の代表作である『ニーア』シリーズや『ドラッグ オン ドラグーン』シリーズの独特な世界観やシナリオはどのようにして作られたのか、質問に答えるという時間となった。

Q.企画の初期構想をどうやって固めてますか? どういうところから着想を得ていますか?

企画の初期構想をどう固めるのか、と聞かれたヨコオ氏は「クライアントの依頼で決めます」とドライな返答。

松山氏からは「え、そんな感じ? ヨコオタロウって言ったら自分のなかに特別な宇宙を持っているみたいなイメージなのに……」とツッコまれるも、ヨコオ氏は「後から話をひっくり返されるのが嫌だから、最初になるべくクライアントの要件を聞くようにしている」ということだ。

そうしてクライアントの要望で決めたところ以外の、残りの空き地の部分でいろいろと工夫するようにしているとのこと。

この考え方が根付いたのは、そもそもヨコオ氏がディレクターをしていたキャビア時代のこと。キャビアはエニックスの案件を引き受ける開発会社だったのだが、お金払いはシビア。ヨコオ氏はそのころのきびしさを「溺れる犬は叩いて沈めろ」と表現するほどで、それによってお金が大事であること、クライアントにひっくり返されないように最初に要件をしっかり押さえておくことの大事さを身につけたそうだ。

Q.『NieR:Automata(ニーア オートマタ)』のシナリオを作る際、どのようなことを考えながら作りましたか?

前作の『NieR Gestalt /Replicant(ニーア ゲシュタルト/レプリカント)』があったため、前作のお客様にも、新規のお客様にも楽しんでもらえるように、というところをすごく重視したという。

重視したとひと言に言っても、やはり難しさがあったそうで、続編を作るときにはすでにある設定を引き継がねばならず、それを知っている人と知らない人が同じように楽しめるようにするのに苦労したという。

最終的に『NieR:Automata(ニーア オートマタ)』では“前作のファンを惑わせる仕掛け”を入れつつ、“新規の人には分かりやすい話”になる、という仕組みを入れたそうだ。

これを受けて松山氏からは「ゲームシナリオってシステムの変更等で手直しすることが多いけど、『NieR:Automata(ニーア オートマタ)』ではシナリオの直しを結構やったの?」と質問されたが、ヨコオ氏は「ボクはシナリオを作るのが遅いんで、開発工程の後半に上がるんです」と回答。

作る順序として、シナリオの大まかなプロットは書いてあるものの、最初にステージ設定をして、ボス敵の数や設定を作り、ある程度ゲーム中の距離や長さが見えてきてから、その長さに応じたシナリオを書くという。

そうすることでテンポ感を出しているということだ。

Q.マルチエンディングのシナリオを作るときに気を付けていることは?

ヨコオ氏は「なにもありません(笑)」とズバッと斬り捨て。

『ドラッグ オン ドラグーン』をマルチエンディングにすると決めたときも、最初こそ「せめてAとBは違うエンディングにしようかな……」と考えていたものの、いっぽうでは「全部同じエンディングでも別にいいのでは?」とも思っていたそうで、あまり意識することがなかったようだ。

これに松山氏からは「あなたの作品は周回したりマルチエンディングだったりするじゃない?」とツッコまれると、ヨコオ氏は「それもお金のせいだったんです」と答える。

というのも、『ドラッグ オン ドラグーン』の時代には“RPGはプレイ時間の長さがバリュー。長ければ長いほどいい”とされた傾向があり、とにかく長く遊ばせるために、エンディングだけを変えて二度三度プレイしてもらうという発想だったそうだ。

なので、基本的には開発コストを意識してのものだったということだった。

Q.世界観、設定についてプロジェクトメンバーと共有する際に工夫していることは?

ここからはヨコオ氏のディレクションの手法について質問。

プロジェクトメンバーとの世界観や設定を共有するためにしている工夫を聞かれたものの、ヨコオ氏は「ないです。むしろ松山さんはあるんですか?」と逆に質問。

松山氏は「それはあるやろー、テキストに書いているものがすべてじゃないから、ニュアンスを話して伝えないといけないし、俺は日々そればっかりやってるよ?」と返す。

だが、ヨコオ氏はそもそも世界観とかビジョンのことを聞かれることも話す機会もないそうで、どちらかというとデザイナーの人には写真を見せるなどして「こういう絵を描いてください」と伝えるし、プログラマーには「このゲームのこのアクションいいね」と話すなど、それぞれへのタスクとして、要素を分解して伝えており、全体像を伝えることはないそうだ。

「そういう風に断片的に伝えていたら、できあがってきたものを組み合わせたときに“なんか違うなー?”ってならないの?」と不思議がる松山氏だが、ヨコオ氏はそうならないように細かいところは現場に任せて、大事なところだけを伝えているのだという。

例えば、スマートフォン向けゲームアプリの『SINoALICE(シノアリス)』では、ゴシックと言っても人それぞれにいろんな解釈が出てしまうので、ゴシックっぽいアートをたくさん見せて、「こういう感じの絵で、茶色ベースで色の彩度は上げちゃダメ」と、具体的に伝えたという。

世界観や設定の共有は難しいからやらず、“タスクのディテールを伝える”ことに注力しているということだ。

Q.“遊び”をディレクションするうえで大事にしていることは?

「自分ができないことを理解して他人に任せる」ことだと語るヨコオ氏。

おもしろいゲームは世の中にいっぱいあるのでボクが作らなくてもいいとすら思っているそうで、言うなれば“大事にしていない”ということだ。ヨコオ氏らしさを感じさせる回答だ。

Q.ディレクターとして決断を迫られた際、判断基準としてもっとも重視することは?

個人的な希望としては「お客様をいちばんにして判断すべきだと思うけど、結局はお客様は想像上の存在なので自分の判断という主観でしかないのかも」と語るヨコオ氏。

そうした理論を踏まえて“自分のやりたいことがいちばん大事”なのでは、とした。

そこで松山氏は、「自分のやりたいことっていう意味では、みんなヨコオさんみたいな感覚を身につけることができるのか知りたいだろうと思うんだけど」と追加で質問。ヨコオ氏は「自分が1プレイヤーとしてイヤだなって思ったり、こうしたらいいのにと考えて、覚えておくことが大事なのでは……」という。

だが、いっぽうでヨコオ氏はあまり多くのゲームをプレイしているわけではないそうで、遊んでいる数は少ないものの、そのゲームに対して改善点や本質的なことなどを深く考え続けるようにしているそうだ。ひとつを深掘りしているということになる。

ちなみに最近遊んだのは『NieR:Automata(ニーア オートマタ)』とのコラボイベントが実施されているシューティングゲームアプリ『ゴシックは魔法乙女』とのことだ。

Q.ゲームデザインと見た目のデザイン、どちらから決めますか? アートができてからキャラクターの中身を決めることはありますか?

ヨコオ氏は、後者のキャラクターのアートがきてから中身を決めるという。

文章や設定は文字なので後からでも直しやすいが、デザインはなかなか直しづらい。そこで、デザイナーに描きたいものを描いてもらって、それに合わせた話にするようにしているそうだ。

ただし『NieR:Automata(ニーア オートマタ)』のときはキャラクターデザインを手掛けた吉田明彦氏の合流が遅めになってしまったので、ヨコオ氏としては例外的に先に全体を作り、キャラクターデザインにかなり指定を入れたそうだ。

ちなみに『SINoALICE(シノアリス)』では、ヨコオ氏はスマホアプリでいろいろなデザイナーさんが参加してキャラクターのテイストがガタガタになってしまうのが好きではないそうで、“統一されていること”だけをオーダーしたという。デザインそのものはデザイナーさんにお任せすることが多いということだ。

Q.プログラマーとデザイナーで意見の食い違いが起きたとき、落としどころをどうやって見つけますか?

ヨコオ氏は「見つけない(笑)」とスパッと回答。

プログラマーとデザイナーの言い争いにディレクターが入っていっても着地なんてしないという考え方で、基本的には干渉しないという。

そもそも「揉めたいんですよ、きっと」と語るヨコオ氏はこの質問をみて、「人間は、自分が属するものに執着する傾向がある」ということを考えたという。

たとえば日本人であることに執着して日本を応援したり、家族という集団に属していて家族を大事にしたりがあり、自分を決める境界線を持ちたがるもので、この質問のようなコミュニケーション齟齬は、その境界線が強い人がいっしょにいると起こるものだと分析。

ゲーム会社で言うと、これはプログラマーとデザイナーが別部署のセクション制になっている組織で起こりやすい問題で、(プログラマーとデザイナーが同じチームに属する形式の)チーム単位のセクションになっている会社では、(プログラマーとデザイナーの齟齬は起きにくくなるものの)逆にチームどうしの齟齬が発生しがちだという。

なので、組織自体の枠組みを見つめ直し、“齟齬を生む壁のデザイン”について再考する必要があるだろうということだ。

Q.『NieR:Automata(ニーア オートマタ)』が売れたことでファンは次回作にさらなる期待をすると思います。ファンの期待をいい意味で裏切るために意識していることは?

これからのことについてという質問だが、ヨコオ氏は「そもそも次回作をやる前提になっていますけど……、いい意味で裏切るということであれば“次回作をやらない”ということで」と裏切りの回答。

松山氏から「それは悪い意味の裏切りだ! でも、ヨコオさんって基本的にそういう性格だよね(笑)」とツッコまれるも、ヨコオ氏は「期待されるとがんばれない自分がいるので……やらないということ!」と譲らず。

Q.会場にいる齊藤陽介さん、『NieR:Automata(ニーア オートマタ)』のプロデュースワークについて何かひと言お願いします(ヨコオタロウさんからの質問)

最後の質問はヨコオタロウ氏から会場にいる齊藤陽介氏に向けて、プロデュースワークについて聞くという逆質問!

というのも、齊藤陽介氏はこの日CEDEC+KYUSHU 2019の最後の時間帯である17時30分にセッションがあるだけなので、本来はもっとゆっくりと会場入りしてもよかったのだが、「そんなことは許さない」ということで、この日もっとも早い時間に講演が入っていたヨコオ氏が、わざわざこの質問を用意したのだとか。

つまりは巻き添えであり、イヤがらせだったのだが、ここからは齊藤陽介氏も登壇して3人でのトークとなった。

ちなみに齊藤氏も1970年生まれなので、登壇した3人ともが同い年となっている。

ヨコオ氏と齊藤氏の付き合いは最初は『ドラッグ オン ドラグーン』の頃で、同作のプロデューサー柴貴正氏の上司が齊藤氏だった。そこからだと16年ほどになるという。

ただ、密に接するようになったのは『NieR Gestalt /Replicant(ニーア ゲシュタルト/レプリカント)』のころからだという。

質問自体はプロデュースワークについてひと言ということなので齊藤氏は、「プロデューサーは商品を作る人、ディレクターは作品を作る人」だと考えているという。

この日のヨコオ氏からはお金を意識する話も出ていたものの、齊藤氏としてはディレクターには「おもしろいものを作りましょう」というところに意識をある程度寄せてもらって、プロデューサーはその作ったものに対して収支を見て商品として成立させることが大事だと考えているという。

作品性と商品性はどちらもある程度は必要なので、ディレクターは作品性が8で商品性は2ぐらい、プロデューサーはその逆で商品性が8で作品性が2ぐらいのイメージがいいのではと、考えてやっているそうだ。

ヨコオ氏による即興シナリオづくり実演! “ハカティス”を舞台にした愛と狂気と憎しみの物語が誕生

ここからは緊急企画としてヨコオ氏提案の“即興シナリオ”が行われた。

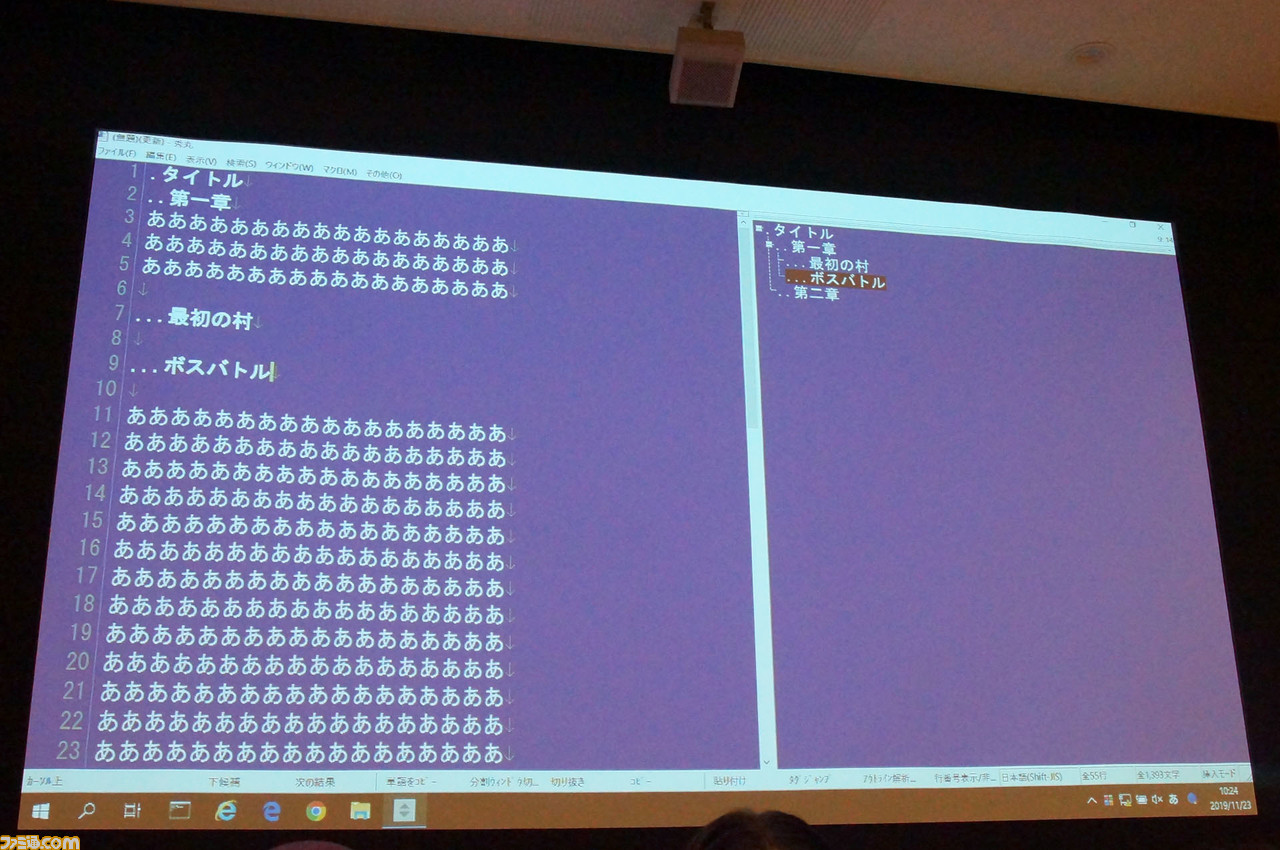

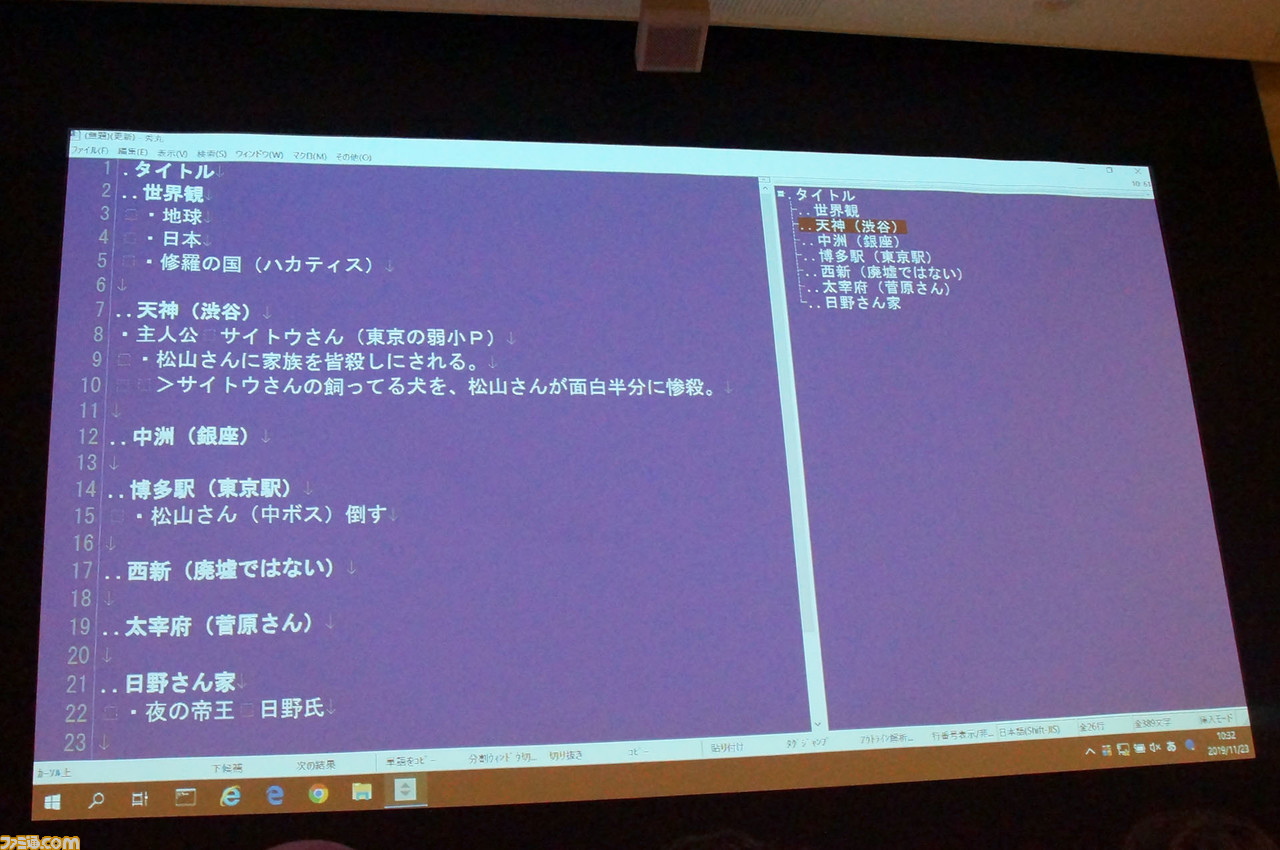

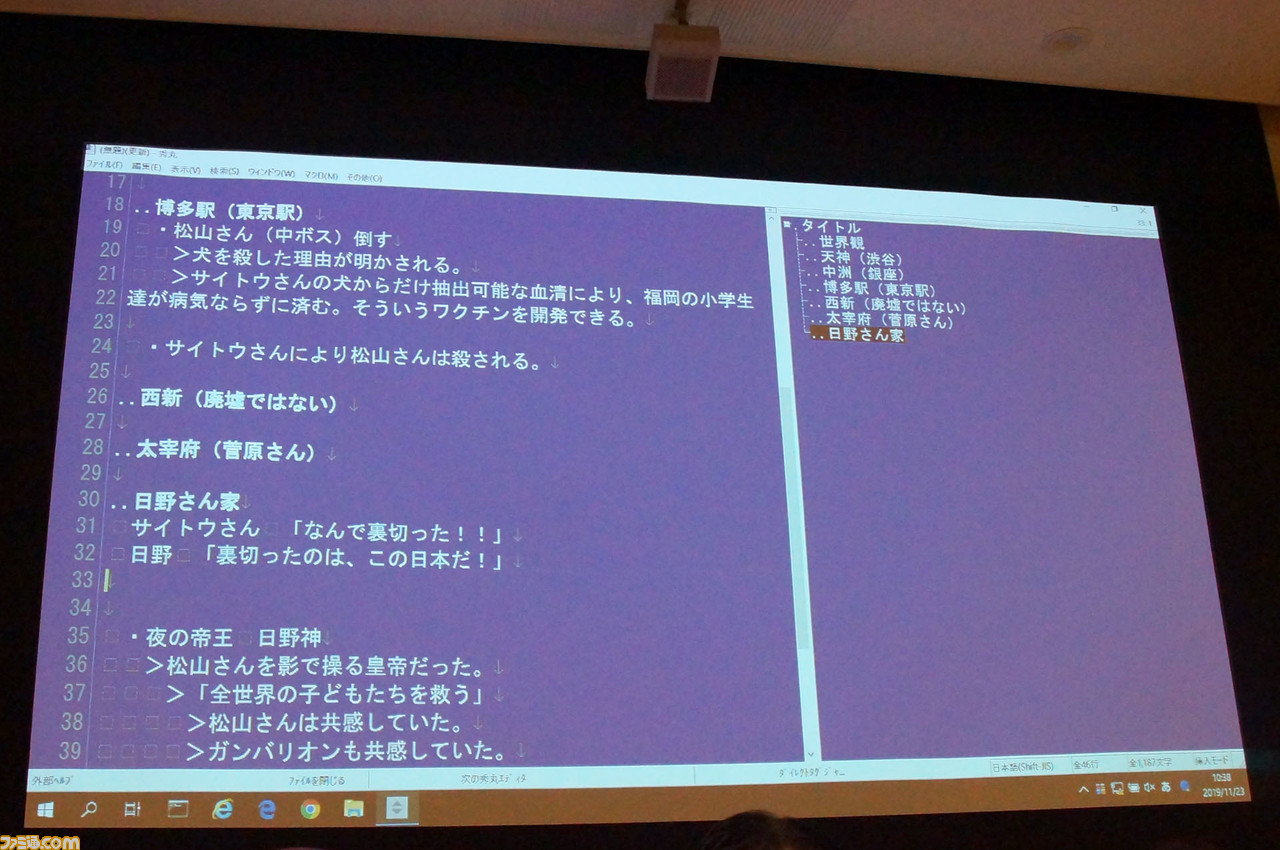

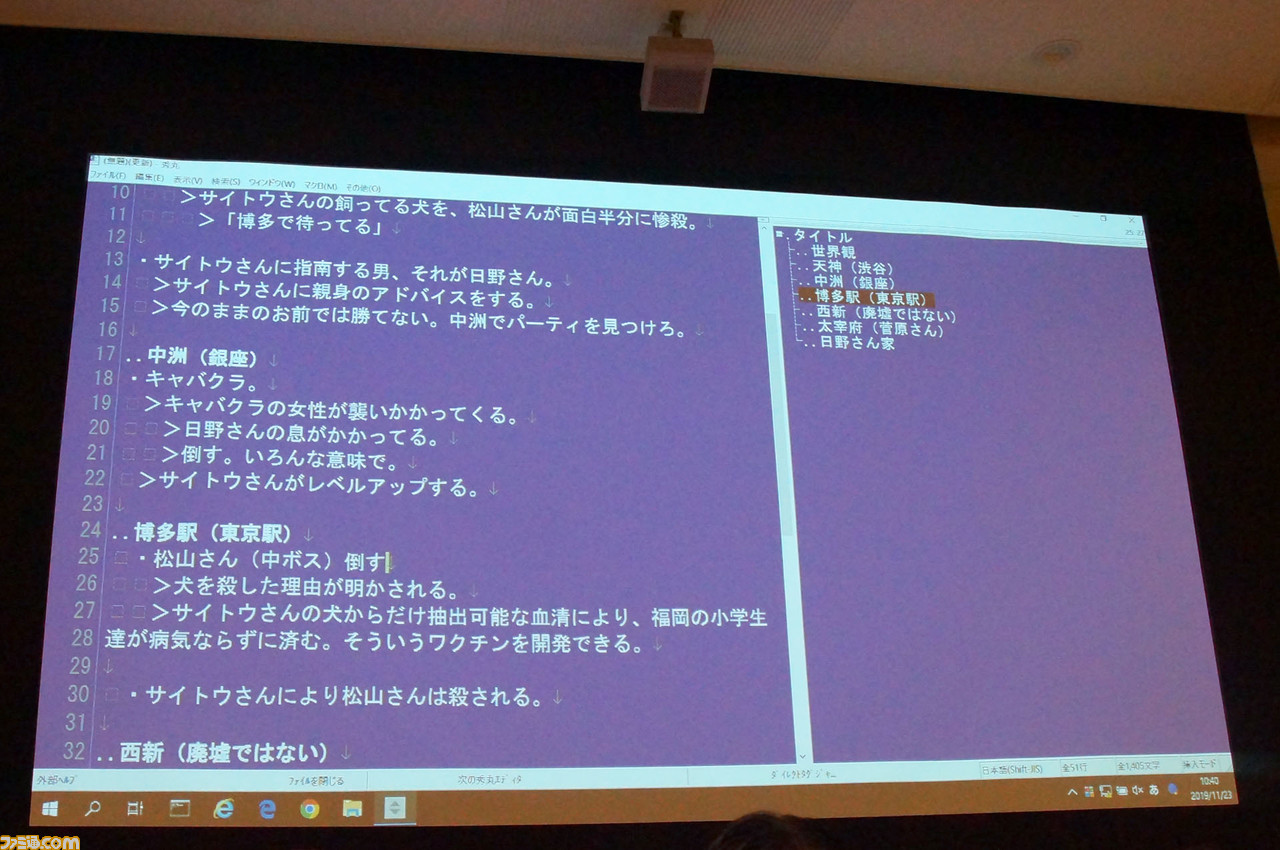

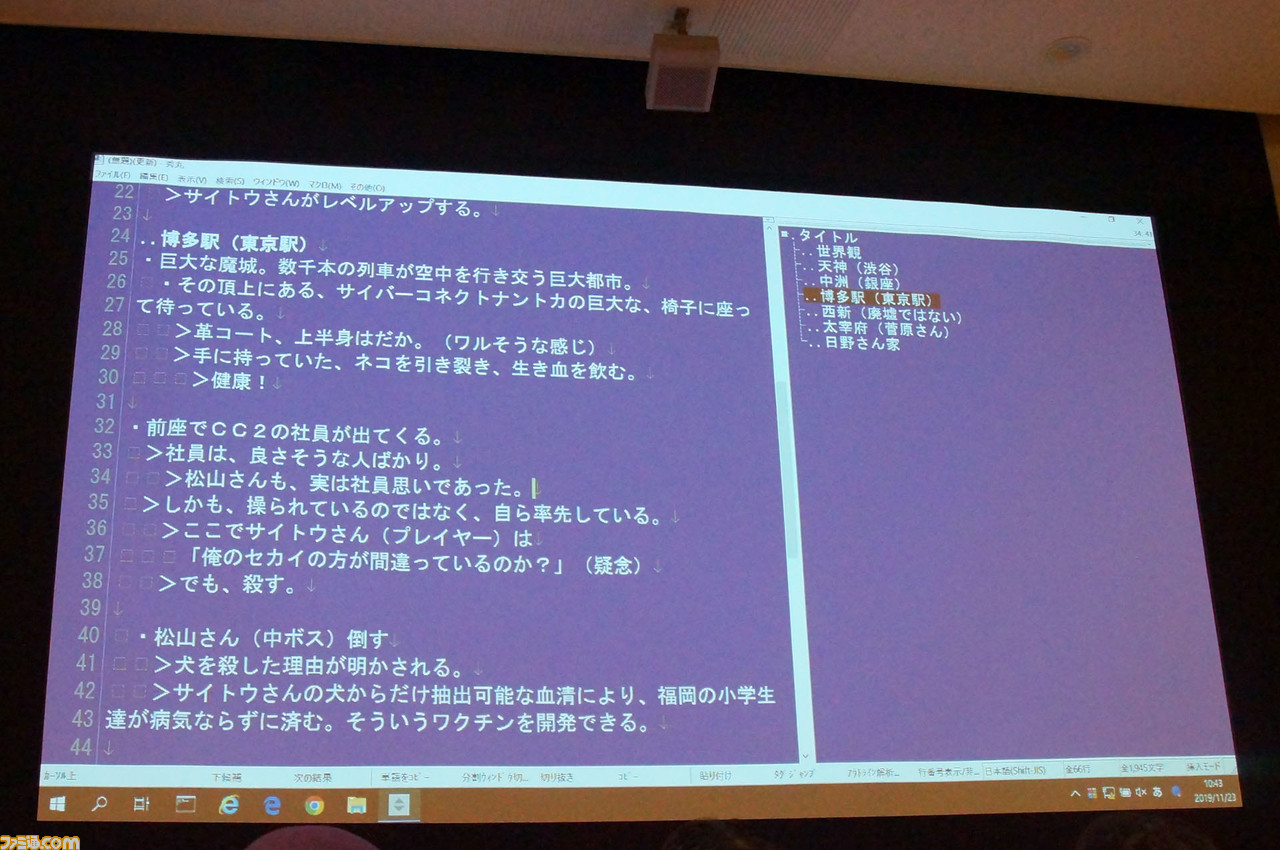

ヨコオ氏がふだんからシナリオづくりに使っているソフト“秀丸エディタ”の画面をスクリーンに映して、齊藤氏と実際にやっているようなシナリオづくりを実演してしまおうというわけだ。

ちなみにヨコオ氏はシナリオ制作時は秀丸エディタを2画面にして、右に目次的なディレクトリを表示し管理していくスタイル。この機能なしでは長いシナリオは書けないそうだ。

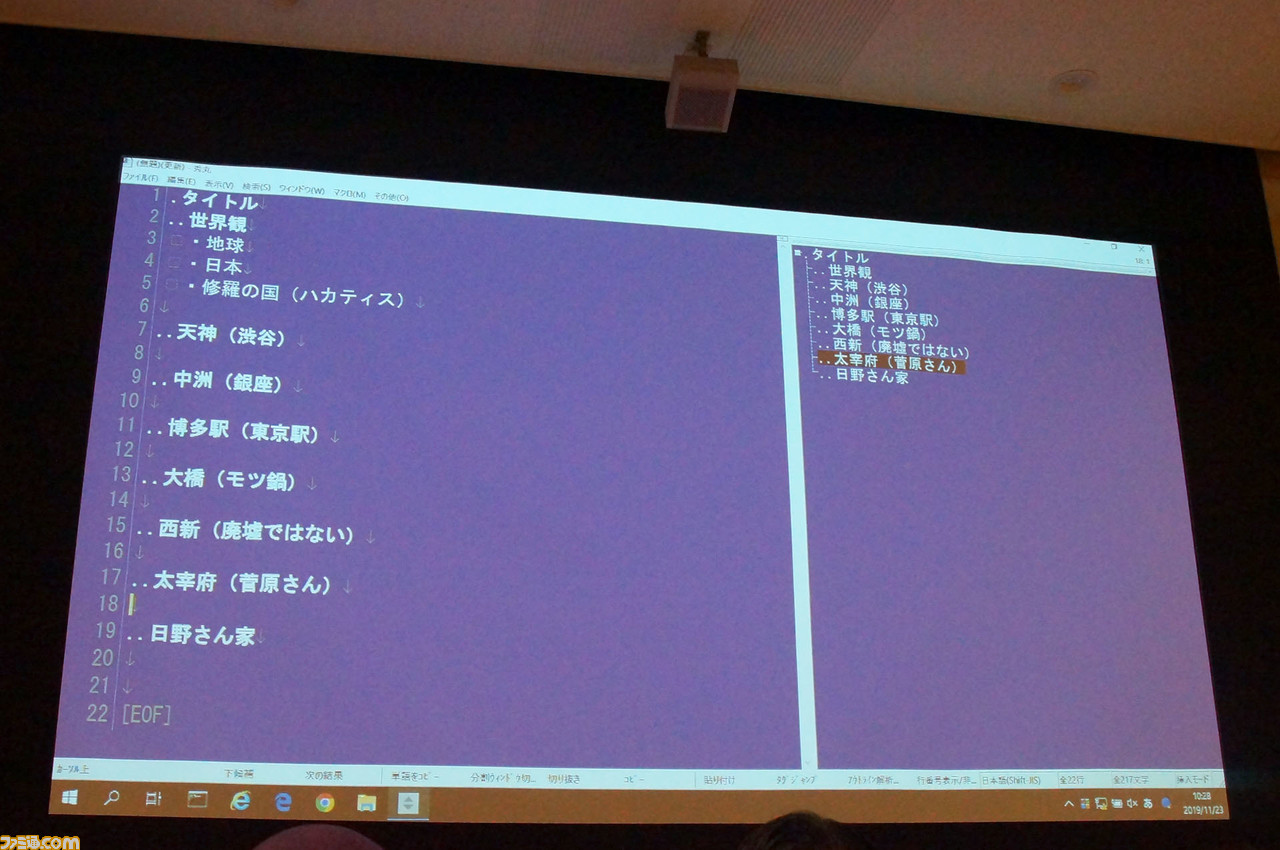

齊藤氏と作ってきたジャンルはアクションRPGばかりなので、この日もジャンルはアクションRPGとして、まず齊藤氏に「どういうゲームにしたいか」を聞いていくヨコオ氏。

齊藤氏がまず世界設定として「舞台は地球。日本。“修羅の国”と呼ばれるところ……」と話すと、ヨコオ氏は「あぁ、だいたいわかりました……」と言いつつ、

“修羅の国(ハカティス)”とタイプ。

松山氏が「いやそれ博多でしょ!? “ティス”って付けるとなんかそれっぽくなるけど!(笑)」とツッコんで会場から笑いが漏れるなか、ヨコオ氏は続いて“ステージ設定”を松山氏に聞いていく。

松山氏は「天神(東京で言う渋谷)」、「中洲(同じく銀座)」、「博多駅(同じく東京駅)」と、松山氏の補足説明をカッコ内に書いていくヨコオ氏。松山氏がもつ鍋の美味いところがある場所だと言ったので「大橋(モツ鍋)」エリアも誕生した。

そして「西新っていうところは昔は栄えていて、いまはちょっと寂れている」と松山氏が言うと、ヨコオ氏は「エリア:西新(廃墟)」とタイプ。だが、松山氏から「廃墟ではない! 廃墟ではないぞ!!」とツッコミが入り、「西新(廃墟ではない)」という表記に落ち着いた。

続いて、受験の神様とされる菅原道真が祭られている太宰府は「太宰府(菅原さん)」エリアに。そして、だいぶ南の遠いところにはレベルファイブの日野さんが住んでいるということなので、“日野さん家”という特別感のあるエリアも誕生した。

世界観を決めたあとすぐにステージ数を決めているのは「ゲームづくりにおいていちばんコストがかかるのはマップであり背景だから」とのこと。先の質問の答えにもあったが、実際にヨコオ氏はこのような順番でシナリオを考えているというわけだ。

ただし、今でたハカティスのエリア数は、ヨコオ氏がこれまで手掛けてきたゲームの予算感からするとこの数はちょっと多いということで、“大橋(モツ鍋)”エリアは消失した。

荒れ狂う修羅の国“ハカティス”。

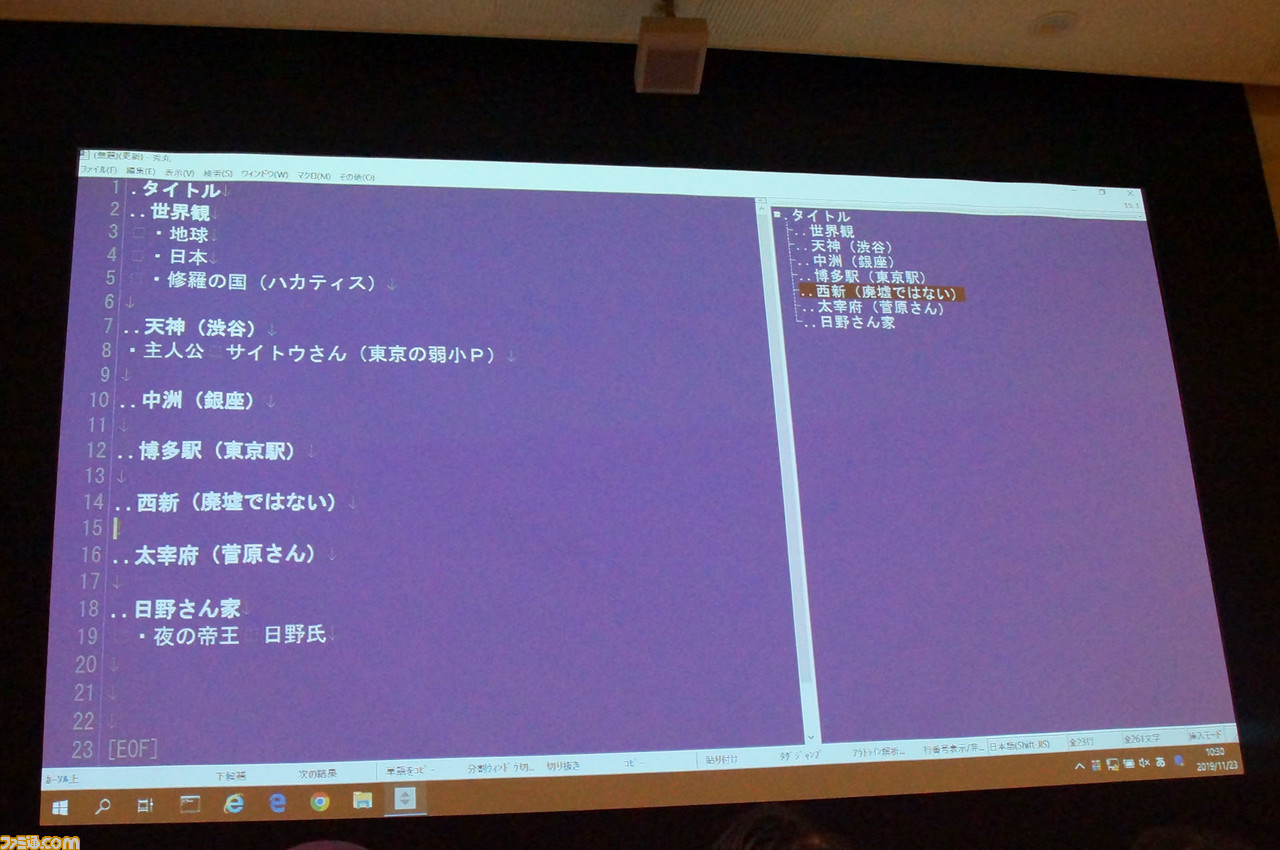

エリアの全容ができたところで、つぎは主人公を決めていく。主人公はサイトウ。ハカティスに何かの目的があってやってきた東京の弱小プロデューサーだ。

主人公が決まったなら、その主人公に何かをさせないとゲームにならない。

ゲームジャンル的にはアクションRPGなので、やはり何かを倒すのがいいということで、この流れから“日野さん家”にいる日野さんを倒すという物語に決定。ここで日野さんはラスボスっぽく“夜の帝王 日野氏”という表記になった。

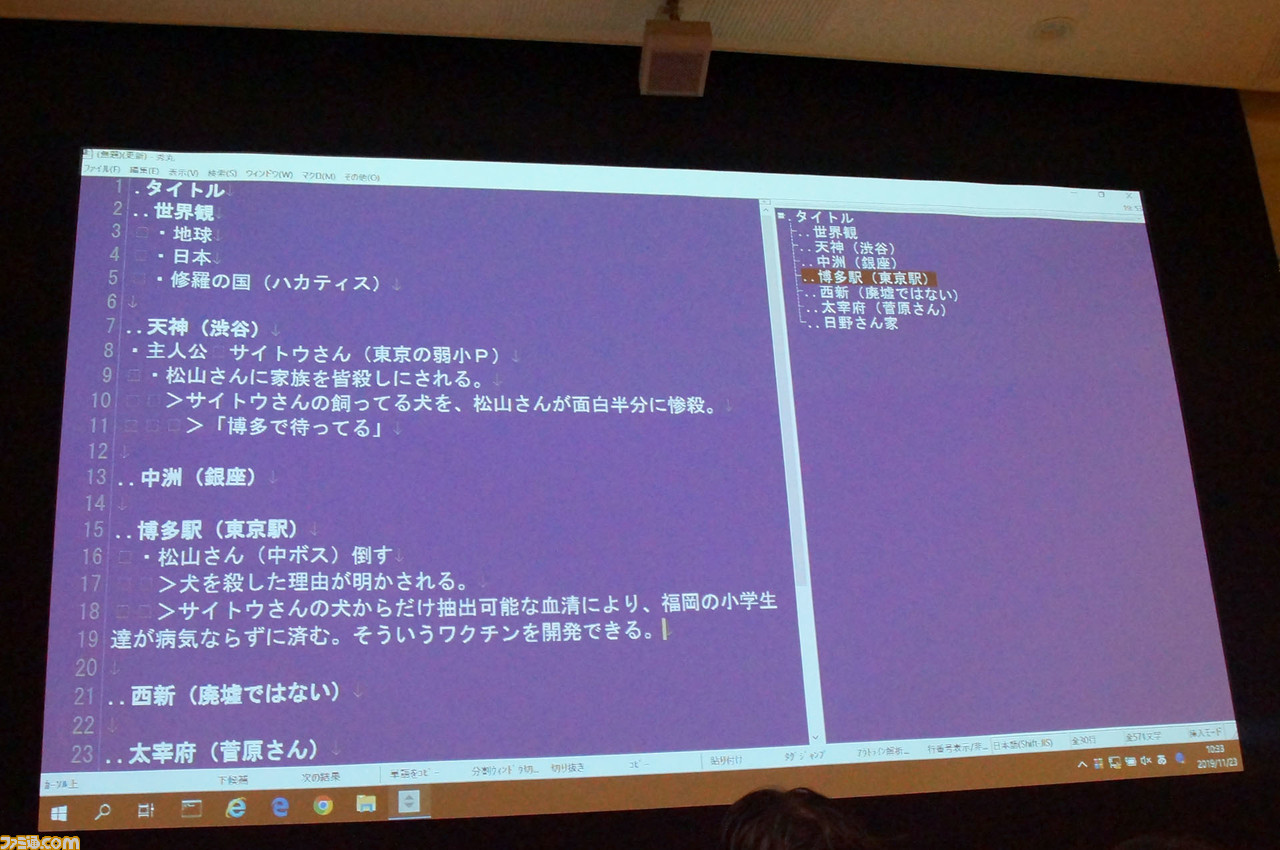

途中には中ボスがいて物語を盛り上げないとリズムが悪いということで、ステージの中間にあたる博多駅にはサイバーコネクトツーが実際にあるということもあり、“松山さん(中ボス)”が誕生。

ヨコオ氏のゲーム作りの順序である“ボスの配置”のフェーズだ。

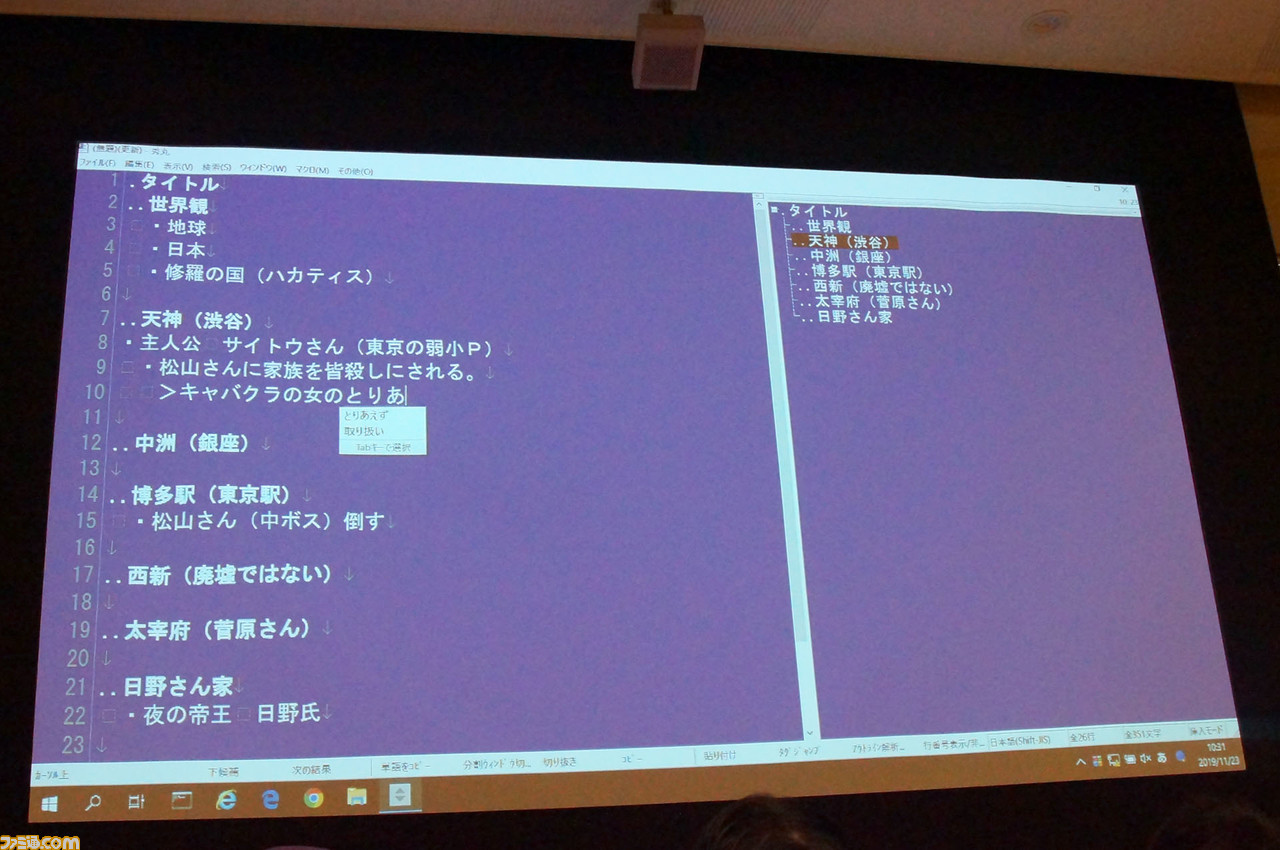

その中ボス・松山となぜ主人公が戦わないといけないのか。倒すための理由であり動機が必要だ。そこで“中ボス・松山は主人公サイトウの家族を皆殺しにした”という設定になった。

さらに中ボス・松山についてより詳しく出来事を肉付けしていくヨコオ氏。

「スクエニとの仕事がなくなって……」とタイプするも、途中で松山氏(本人)から「コラ!消せ!」と怒られ、「主人公サイトウとキャバクラの女を取り合いに」という設定もつけられた。

だが、ゲームを遊ぶプレイヤーには「キャバクラの女の取り合い」では感情移入しづらいだろうと思い直し、「サイトウが飼っていた犬を松山さんがおもしろ半分に惨殺」したうえに、「博多で待っている」と言い残して去っていったというプロットになった。

瞬く間に、中ボス・松山というかなりサイコパスなキャラクターが仕上がっていった。

そんな中ボス・松山を追って、主人公サイトウはハカティスにやってきたという物語になってきたが、まだ話がシンプル過ぎるということで、“中ボス・松山を倒すとサイトウの犬を殺したのには理由があったことが明かされる”ことに。

なんと、サイトウが飼っていた犬からは特殊な血清が抽出でき、それによってのみハカティスの子供を病から救うことができる。そのために中ボス・松山はサイトウの犬を殺したのだ!

そしてサイトウの家族はその邪魔をしたので殺されてしまったのだ! ……という設定が付け加えられた。

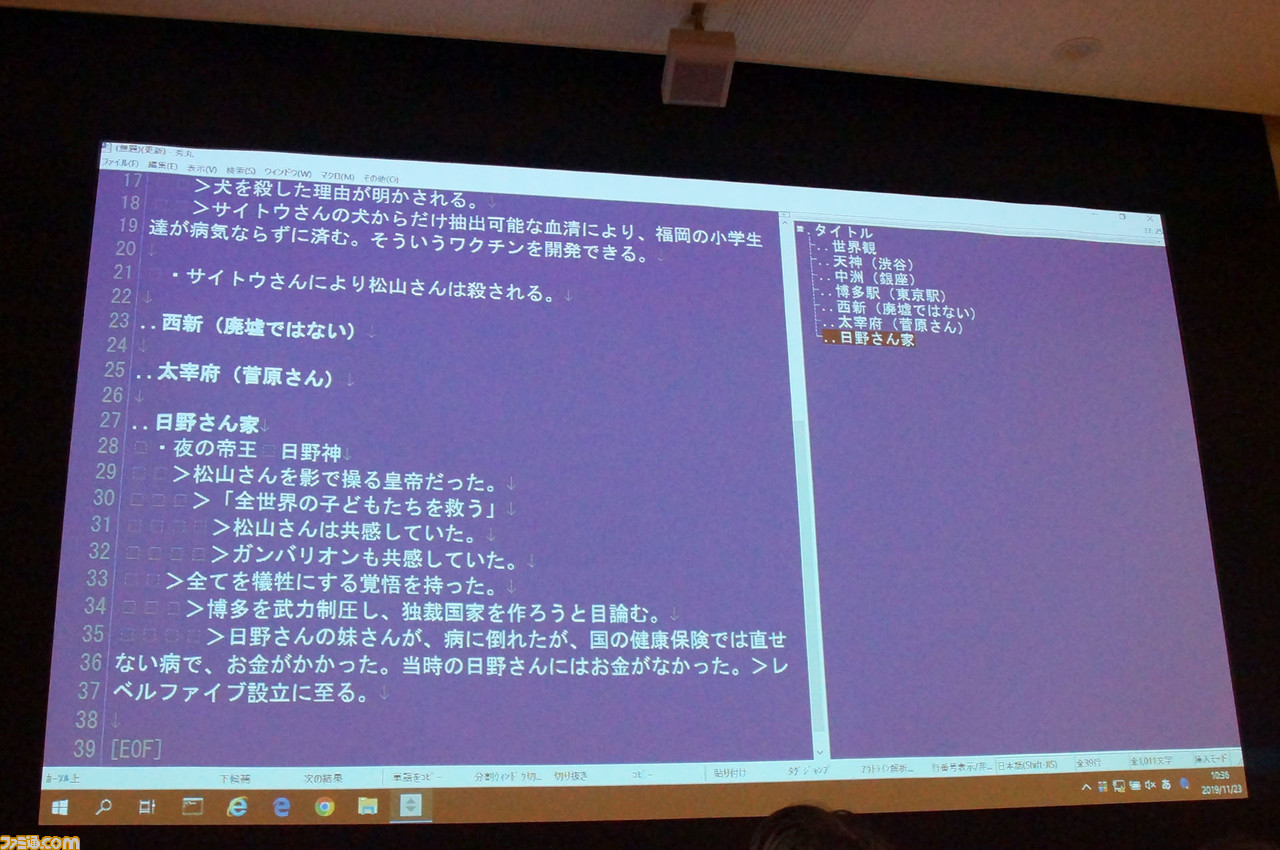

こうなると、ラスボス・日野氏と中ボス・松山は何かの繋がりがなければいけない。

そこで、中ボス・松山を影で操る皇帝が日野氏であるという設定がつけられた。実は、日野氏は全世界の子どもを救う壮大なミッションに取り組んでいて、中ボス・松山はそれに共感して従っていたのだ。

中ボス・松山らにとって日野氏は神のような存在であった。ということで、ここで名前が日野氏あらため“日野神”に変更。中ボス・松山だけでなく、福岡のゲーム開発会社であるガンバリオンも日野神に共感しているというサブストーリーもくっついた。

日野神は子供を救うためなら全てを犠牲にする覚悟を持ってハカティスを武力制圧。独裁国家を作ろうと目論んでいる。

なぜ、日野神はそこまでするのか?

そこには、日野さんの妹が病に倒れ、国の健康保険では治せない病でありお金が必要だった過去が。だが、当時の日野さんにはお金がなかった。その出来事がきっかけでレベルファイブが設立された……このようなバックボーンが肉付けされた。

このように、最終的な目標はすごく崇高なのに途中のプロセスを掛け違えてしまって、独裁国家になり鉄砲玉の中ボス・松山がサイトウの犬を殺してしまったりと、悲劇が起きていく……。僅かな時間で生み出されたプロットにも、ヨコオ氏のテイストがいかんなく発揮されている。

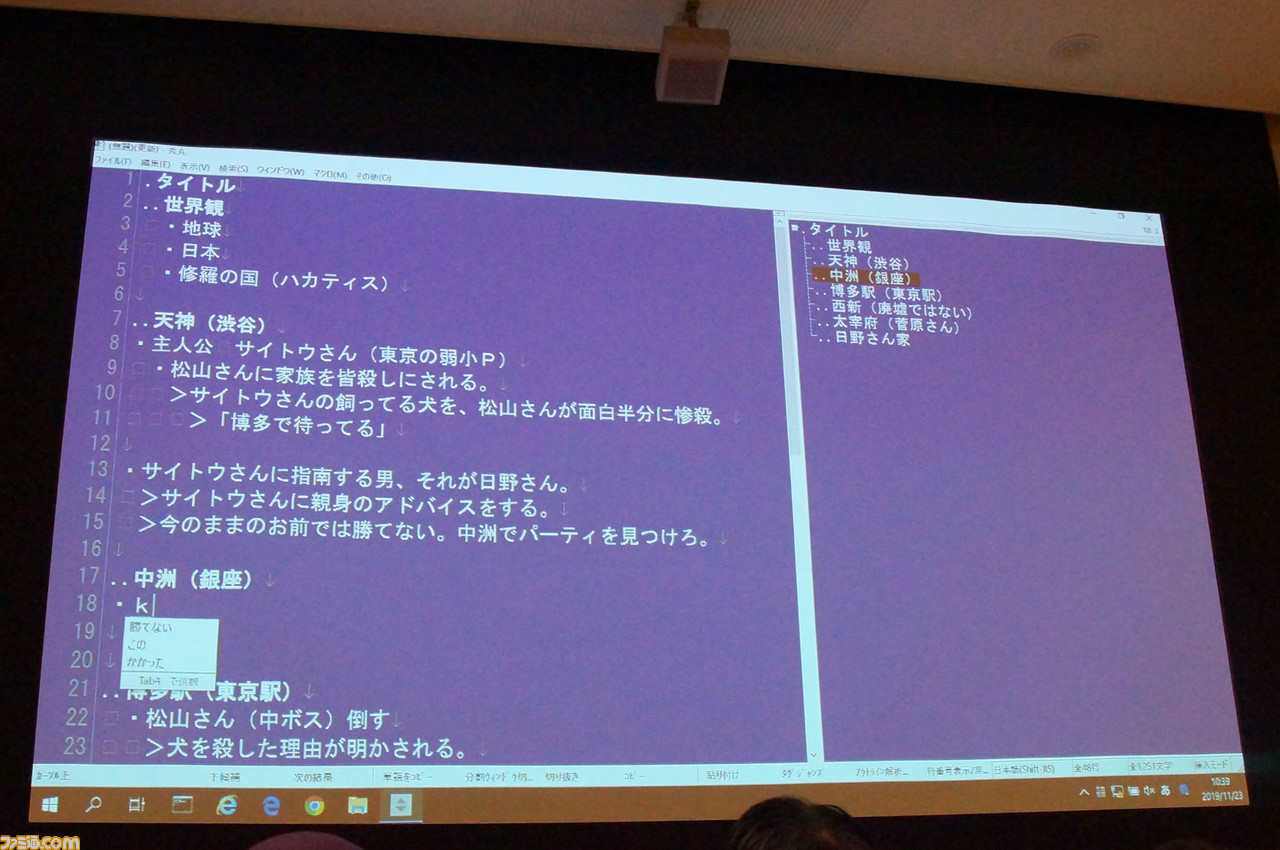

この流れではラスボス日野神が物語終盤になって突然現われた感じになってしまうため、手を加え、物語序盤から登場させたいところだ。

だが、日野神が最初から悪者だと教えてしまうとおもしろくないので、最初は中ボス・松山を倒すためのアドバイスをしてくれる男として日野神は物語序盤に登場することになった。

こうすれば最後に日野神がラスボスだと知ったサイトウは“日野神に裏切られたと思い、怒る”のが自然な流れになる。

だが、日野神は日野神で想いがあり、サイトウに対して「裏切ったのは、この日本だ!」というセリフを放つことになる。

ラストバトル、やるせないバックボーンを持った物語の終着のシーンができあがっていった。

これでボスまわりは整ったということで、つぎはそれぞれのエリアに進む理由を作っていく。スタート地点である天神で日野神から「いまのままのお前では勝てない。中洲でパーティーを見つけろ」とアドバイスをされて、サイトウは中洲にいくことになるという展開がつけられた。

だが、これは罠だ。

中洲には日野神の息がかかっていて、キャバクラの女性が襲いかかってくるのだ。

中洲のキャバクラの女性を“いろんな意味”で倒してレベルアップしたサイトウは、ついに憎き中ボス・松山がいる博多駅へ突入!

博多駅のビジュアルは凝りたいということで、舞台背景を巨大な魔城に。駅なので数千本の列車が空中を行き交う巨大都市で、その頂上には“サイバーコネクトナントカ”があり、巨大な椅子に中ボス・松山が座っているというエリアに。

さらに、中ボス・松山にはわかりやすく悪者らしいビジュアルをさせようということで、キャラクターデザインは革コートで上半身は裸に決定(松山氏本人からは「それ、ほとんどダ○テだよね!?」というツッコミ)。

だが、いきなり中ボスにたどり着けるわけではないので、前座としてサイバーコネクトツーの社員と戦うことにする。しかし、社員はよさそうな人ばかりで、しかも操られているわけでもない。これでプレイヤーに「間違っているのは自分なのか?」という揺さぶりをかける。

だが、結局はサイバーコネクトツーの社員を倒すことに。そうしてよりプレイヤーの心を揺さぶる。

いっぽうで、中ボス・松山の残虐性を見せるために戦いの前にネコを引き割き、ネコの生き血を飲んで「健康!」というセリフを言わせようということに。

このネコも突然過ぎるので、サイトウは犬だけではなくネコも飼っていて、中ボス・松山にネコはさらわれてしまったという物語に変わった。

これはヨコオ氏のメソッドで、印象的なシーンや、やりたいシーンが先にあって、それを成立させるための理由をシナリオ序盤の方につけていく。

後半のシーンを作ってから、そのための設定を前につけていく。後ろから決めて必要なものを前につけていくのが、ヨコオ氏のシナリオや世界設定の作りかただ。

……ここで残念ながら講演終了の時間となってしまった。日野神のバトルまではたどり着けなかったが、ヨコオ氏が実際に行っているシナリオづくりに、会場からは、驚きあり、笑いあり、納得ありの声が上がる、貴重な講演となった。

最後に基調講演のまとめとして、齊藤氏とヨコオ氏から“ゲーム業界を目指す学生さんに、やっておいてほしいこと”がひと言ずつ語られた。

まず齊藤氏は、

「働き始めると本当の意味での勉強がやりたくてもできなくなるので、時間のあるうちにたくさん勉強しておくのがいいです。

ここにいる3人は年齢的にも、もうそんなに長くないですから(笑)、これからの学生さんにゲーム業界やエンタメ業界を支えていってほしい。

私たちが老後に楽しむものを作ってください。映画『レディー・プレイヤー1』の世界を実現してください」

と、CEDEC+SAPPORO 2019のときと同様に、若いクリエイターへの期待を語った

ヨコオ氏からは、

「学生のみなさんは、ふだんはスマートフォンでいろいろ見ていると思うんですけど、新聞を自分で買って読んでいる人ってほとんどいないと思うんですよね。

でも、新聞が好きな人はみなさんより古い世代の人にはいて、スマホだと字が小さいからニュースなんて読めないなんておっしゃるんです。

そういう意味では学生のみなさんのほうが新世代の人間なわけですけど、古い世代の人がスマホを見られないのと同様に、みなさんも“新聞をお金を払って買えない人”っていう見えない枠に捕われているんです。ボクはそれを“トラワレ”と呼んでいます」

と、概念に捕われる話を展開。続いて、

「トラワレによって自分なりの定義のなかに陥っているんです。いままで教わってきたものや、“自分が慣れているものの方が正しい”って思ってしまいがちなんです。

そういうときに“自分は間違っているのかもしれない。新聞を読むことや行為に意味や価値があるのかもしれない”と、自分じゃない人たちのことを考えることや想像することがクリエイティブには大事なことではないかと思います。

それがたくさんのお客様のことを想像するのに役立っていきます。いまはたくさんの友達がいると思いますが、仲のいい人だけじゃなく、理解できない人や、わからないクラスメイトのことも、嫌がるだけじゃなくてどんな人なのかを想像してもらうと、将来のクリエイティブに役立つと思います」

ヨコオ氏はこのように“捕われずに世界を広げていくことがクリエイティブに役立つ”という言葉を贈って、基調講演を締めくくった。