10年後、そして20年後。日本の未来を想像したことはありますか。未来は誰にもわかりません。だからこそ、メディアなどを通じて私たちは明暗さまざまな未来予想を目にします。もちろん、誰もが明るい未来を迎えたいのは間違いないでしょう。未来は現在の延長線上にあるもの。まさに、今の取り組みによって明るい未来へと舵を切ることもできるはずです。

その試金石となるのが、浜松市のさまざまな取り組み。「国土縮図型都市」として多種多様な課題を抱える浜松市は、「浜松バレー構想」を掲げ、イノベーションによる解決を模索しています。その実現に向けて尽力するのが「ベンチャー支援アドバイザー」です。今回は、アドバイザーのお二人の対談から、浜松市の可能性、そして日本の未来を探っていきます。

浜松は課題先進国・日本の「国土縮図型都市」

浜松市の面積は1558平方km。政令指定都市1位、全国でも2位の広さで、都市部だけでなく、中山間部、沿岸部といった自然が共存しています。このような環境の下、政令指定都市で最も長い道路延長や多くの公共施設の維持管理、高齢化への対応、都市交通の渋滞解消、中山間地の活力維持などの課題を抱えており、日本が直面する課題と共通しています。これがまさに、日本の縮図たる所以です。

さまざまな課題を新たなサービス、テクノロジーによって解決するために、市長自らが旗振り役となり取り組んでいるのが「浜松バレー構想」。その核となるのが、ベンチャー企業の誘致や実証実験プロジェクトの支援です。今年からは、ベンチャー支援政策に関して専門的立場から助言指導などを行う「ベンチャー支援アドバイザー」も設置しました。

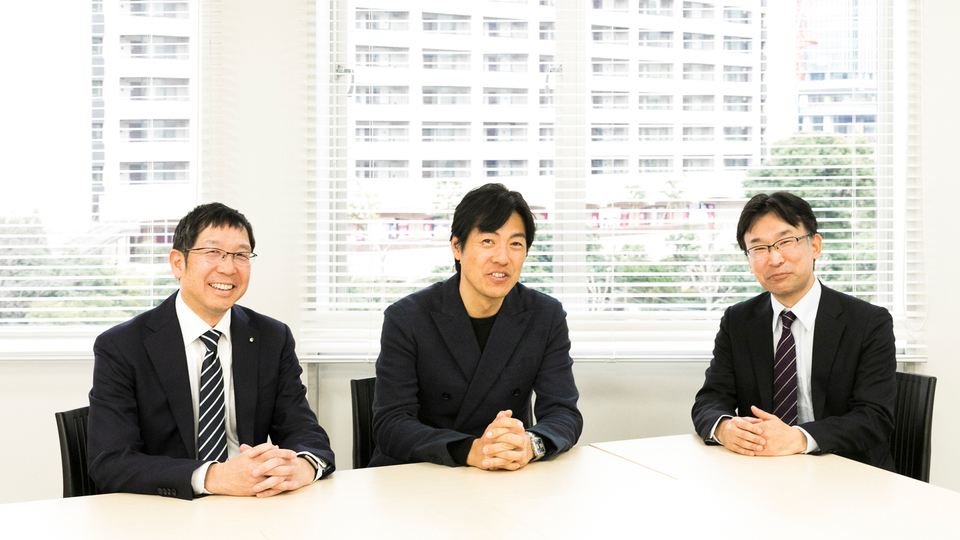

委嘱されたのは、スタンフォード大学主任研究員で医師の池野文昭(いけの ふみあき)さんと(株)日本総合研究所でプリンシパルを務める東博暢(あずま ひろのぶ)さんのお二人。いったい、どういった活動を行うのか。また、浜松市の可能性と期待することは何か。詳しく話を伺いました。

浜松市が課題解決のために招聘した「ベンチャー支援アドバイザー」

――東さんは、日本総研のシンクタンク部門(諸分野に関する政策立案・政策提言を主たる業務とする研究機関)に籍を置きつつ、イノベーターを支援する取り組み「Incubation & Innovation Initiative(インキュベーション&イノベーション イニシアティブ)」の統括ディレクターも務められています。スタートアップ支援・スマートシティの推進・クールジャパンの海外展開を三本柱として活動されていると伺いましたが、どういった経緯で、アドバイザーに就任されたのでしょうか。

東博暢(以下、東):私は、経済産業省が行っているスタートアップ支援の政策をサポートさせてもらっています。これは、日本総研の社員としてだけでなく、個人でも政府の委員として活動しております。これまで福岡や大阪などでスタートアップの支援を行っていたのですが、浜松が頑張っているという話を耳にしました。

鈴木市長自ら東京でプロモーションをしており、その力の入れ具合には驚きましたね。そんなときに、浜松市としてスタートアップを支援するオリジナルの政策メニューを整備したいという相談があって、そこからお付き合いが始まり、今回のアドバイザー就任へとつながりました。

アドバイザーとしては、モノづくりの街であり、大学や大手企業の研究機関も多い浜松市の強みを活かして、ヘビーサイエンスやディープテック、リアルテックのスタートアップを応援したいと思っています。ソフトウェアやICTのスタートアップが一段落しつつある今、投資家も注目している分野。実現は大変ですが、社会実装されれば、そのインパクトは計り知れません。

地方の大学などには、ディープテックの種となるさまざまな技術や基礎研究が埋まっています。日本人は海外の大学や企業の技術や研究を調べていますが、海外は日本の大学の研究に目をつけていますよ。

池野文昭(以下、池野):私も、そろそろ日本は世界を意識してやらないといけないと感じますね。今、アメリカのシリコンバレーに住んでいるのですが、シリコンバレーの起業家は自分たちをアメリカの会社とは意識していない。地球の会社、つまり、最初からグローバル企業だと思っています。日本は1億3000万人の人口と世界3位のGDPで、ある程度の市場がある国。だから、あまり外に出て行かないのです。

これから世界に打って出るなら、東さんが指摘するとおり、ソフトよりもディープテック。本庶佑先生の研究から生まれたガンの新薬「オプシーボ」などが良い例です。あれは間違いなく世界を変えた。ディープテックやヘビーサイエンス、リアルテックなら、世界中で売れるはずです。

――池野さんは、スタンフォード大学主任研究員で医師でもあります。浜松市のご出身だとか。

池野:はい。医師になって9年間は静岡県内の公立病院に勤務し、渡米直前までの4年間は磐田郡佐久間町(現:浜松市天竜区佐久間町)で僻地医療に携わっていました。2001年にスタンフォード大学に留学し、医療機器ベンチャーの研究開発や動物実験、臨床試験に携わり、医療機器ベンチャーキャピタルも創設してファウンダーも務めています。

2016年に、「光の尖端都市・浜松が創成するメディカルフォトニクスの新技術プロジェクト」(静岡大学・浜松医科大学・光産業創成大学院大学・静岡理工科大学・地元企業・静岡県・浜松市・産業支援機関・金融機関などが一体となり、光を医療応用するプロジェクト)のディレクターに就任したこともあり、鈴木市長とは以前から面識がありました。そういったご縁もあって、アドバイザーの話を引き受けたという経緯です。

根底には「日本を強くしたい」という気持ちがあります。それをやるなら、まずは地元から。やはり、愛着もありますしね。浜松が強くなれば、その仕組みをほかの地方にも当てはめて、ゆくゆくは日本も強くなるはずと思っています。

ただ、出身地だからという理由だけで引き受けたわけではありません。浜松市は、積極的に官・民のコラボレーションを行っています。いくら起業しやすい街を目指しても、そもそも行政の人は起業した経験がない。バックアップは大事ですが、行政だけでやれることには限界があります。それを理解したうえで、民間と組んでいる浜松市の姿勢を評価してのことです。

浜松、そして日本が抱える課題を解決する第一歩「実証実験」

――民間と組むという話では、「浜松市実証実験サポート事業」でベンチャー企業に門戸を開いています。社会的課題の解決×テクノロジー活用による産業振興を推進するため、様々な自然環境を抱える浜松市を舞台にした実証実験プロジェクトで、実証フィールドの提供、実験に係る経費の補助などの支援などを行っています。

池野:中山間地や沿岸部があり、都市部もある。中山間地では高齢化や過疎化が問題になっていて、都市は人口の集中や渋滞、インフラの老朽化に悩んでいる。まるで、日本の課題をギュッとしたような場所です。そういった意味では、実証実験には最高の場所だと思います。

私は医療分野に携わっているので、医療の実証実験について話しますが、これは少し難しい。なぜなら、医療の実証実験、特に医業では、「私たちはモルモットじゃない」と反対する人が必ず出てくるから。しかし、世界最先端医療を受けられるチャンスとも言えます。医療に関しては、そのあたりの切り口や視点をしっかりと詰める必要あるでしょうね。

一方、医療の中でもウェルネスなら実証実験がやりやすい。いわゆる、予防医療や健康増進です。浜松市は健康寿命が男女ともに第1位で意識が高い。テクノロジーを使った、ウェルネスの実証実験は受け入れられやすいはずです。

日本は世界で最も高齢化が進みつつある国。シリコンバレーには、日本でウェルネスの実証実験をしたいと考えているベンチャーが数多くあります。日本人は気づいていないかもしれませんが、課題先進国です。課題を解決したいと思っている人にとっては、魅力的な国。そして浜松市は、その日本の縮図。まさに、実証実験にうってつけの街です。

東:実証実験というキーワードが出てきましたが、スタートアップがソーシャルに関わる機会をどれだけつくれるかは、自治体に課せられたテーマです。そんななか、私が評価しているのは浜松市の「デジタルファースト宣言」ですね。これは、AI・ICTなどの先端技術やデータ活用など、デジタルの力を最大限に活かした都市づくりや市民サービス、自治体運営を推進するというもの。

よく、テクノロジーやサービスの社会実装という言葉が使われますが、突き詰めると最後は、都市計画やより広義な意味でのまちづくりに関わってきます。デジタルファースト宣言は、課題を解決するテクノロジーを社会実装しやすい都市作りに寄与するはずです。ここで培ったまちづくりのノウハウは日本のほかの都市にも応用できますし、その先には、高齢化や上下水道などインフラの未整備、災害への備え、都市部の渋滞といった課題を抱える世界の都市に打って出るチャンスにもなる。

最近、私の知人がドバイに足を運んだのですが、先方の政府から日本の技術への期待が語られたそうです。期待されているうちに結果を出さないといけません。例えば、浜松市がテクノロジーを社会実装して課題を解決できれば、世界に向けた日本の技術を披露するショールーム的役割も担えるかもしれません。特に、海外の大都市が抱える人口は、浜松市と同程度の80万人程度が多い。そういった意味でも、サンプルにしやすいのではないでしょうか。上手く行けば、イノベーティブという文脈において、ほかの自治体のリーダー的な存在になれるかもしれません。

――デジタルファースト宣言には、「医療・福祉・健康分野のデータ活用による健康寿命延伸」も入っています。AI・ICTなど先端技術は、これからの医療には欠かせません。

池野:医療には、プロフェッショナルが関わる医業と市民が病気を予防するウェルネスがあります。ウェルネスにおいて、AI・ICTなど先端技術は市民と予防医療を身近な関係にするための最も重要なツールです。

医業では、医師が忙しすぎるという問題を解決してくれるはずです。今、全国で診断画像の見誤りが問題になっています。あってはならないことですが、何百枚も見ているうちに病気を見逃してしまうのです。それは、人間のキャパシティーを超えているから。では、医師を増やせばいいかと言えば、そんな急には無理。頼れるのは、テクノロジーしかありません。

鈴木市長は織田信長!? 行政の役割は場の提供とガバナンスの制定

――スタートアップ、大企業、行政が三位一体になることが、これからの浜松市の発展につながるはずです。なかでも、行政に期待することはなんでしょうか。

池野:大企業もスタートアップも、プロフィットオーガニゼーション。つまり、儲からないと来てくれません。そのため、これまでは行政が補助金をばら撒いていました。しかし、そのやり方だと補助金を食い尽くしたら、その街から出ていってしまいます。

本来、必要なのは、実証実験によってプロフィットが生まれるとか、市場が拡大するとか、儲かるという仕組みを作ること。そういった現場、場所を提供できるのは自治体だけです。現場と場所があれば、スタートアップはマネタイズを考える。

――まさに、楽市楽座の考え方ですね。

池野:確かに、鈴木康友市長は信長みたいな(笑)。

東:池野さんのお話につけ加えるとしたら、データ活用のガバナンス制定があると思います。市民を相手にした実証実験を民間だけで行おうとすると、データの取り方や活用、保存が大きな懸念になります。

Facebookなどは、さまざまな指摘を受けていますよね。一方で、Appleは信頼を得ている。この違いは、アメリカ議会の公聴会によるパブリックなトラスト(信用)が得られたかどうか。浜松市は、デジタルファースト宣言でパブリックなルールを制定して、市民が安心できるガバナンスを効かせようとしています。実証実験は場所の提供だけでなく、トラストとセットでないと成功しない。それを一式用意できるのは行政だけです。役所が定めた透明性のあるルールがあることで、「浜松は安心してデータを活用した開発や実証実験ができる」と思って貰えれば、浜松で起業する大きなメリットになるはずです。

――池野さんは、シリコンバレー在住です。浜松はシリコンバレーのようになれますか?

池野:絶対に無理! というよりも、シリコンバレーを目指してはいけません。シリコンバレーには、長く住んでいる人はほとんどいない。新陳代謝が激しいので、時代遅れになった人はもう住めなくなるのです。「シリコンバレーは失敗しても次がある」というのは事実。しかし、それは優秀な人だけです。そうでない人は淘汰されます。浜松市はそうなってはいけない。

シリコンバレーは金と技術のエコシステム。浜松バレーは衣食住、医療も含めた住民がハッピーになるエコシステムを作り上げなくてはいけません。その中心にいるのは「人」。人が幸せになる産業を活性化させていきたいですよね。

東:浜松市は、政令指定都市の幸福度ランキングでトップです。ここを突き詰めるべきではないでしょうか。シリコンバレーを始めとしたスタートアップを誘致する都市は、やはり中心にお金とテクノロジーがある。人が介在しない無機質な街だと感じることがあります。

しかし、中心に人を据えると、その瞬間に指標が変わります。経済だけじゃないんだと。私は東京を拠点に仕事をしていますが、家賃や物価は高い、満員電車でストレスは溜まる。これって幸せですか? 最近は、東京から少し離れた土地に引っ越して、可処分所得を増やしているという人も多い。テレワーク・ダブルワークが当たり前の時代になってきていますから。浜松市は東京と大阪の真ん中で交通の便もいいし、海や山、川、湖といった自然も豊富。なにより、家賃や生活費が東京に比べたら安いでしょう。

――最後に、アドバイザーとしての意気込みを聞かせて下さい。

池野:私は浜松で生まれ育った人間なので、えこひいきがあります(笑)。浜松を、日本、そして世界に轟く街にしたい。そして、住民みんなが「ここに住んでよかった」と思う街にしたいと思っています。それを実現する方法のひとつとして、新興企業を誘致したり、生み出したりするのに尽力するのが、アドバイザーとしての役割ですね。

東:いろんな地域をお手伝させてもらっていますが、絶対に外さないようにしていることがあります。それは、「自分が住みたくなる街にできるかどうか」ということ。自分が手伝って住みたい街になりそうなところしか関わっていません。

判断基準は、強いリーダーがいて、現場も自分事で動いていること。みんなが一丸となってその街を良くしようとアクションしている地域なら、自分が年をとったときに住みたいと思うし、友だちも誘いたくなります。アドバイザーとして、浜松がそんな街になれる手助けをしたいですね。

Photo: 木原基行

Image: 浜松市

Source: 浜松市

林田孝司

ランキング

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5