- ㅇㅇ(211.230)

- 2019.11.23 14:06

- 조회수 78

- 추천 10

- 댓글 1

사진은 세계 최대의 목조건축물인 도다이지의 다이부츠덴이다.

지금도 세계 최대의 사이즈를 자랑하는 건축이지만 두 차례나

화재로 전소된 후 복원하면서 과거보다 사이즈가 줄어들었다고 한다.

물론 대륙의 자금성같은 걸 보면 그 위압감이 장난이 아니지만

단일한 건축물로는 이 다이부츠덴을 따라올 건축물이 없다.

비단 다이부츠덴만이 아니라 열도는 전근대에도 거대한 건축물을

많이 지었다. 그렇다면 그 비결은 무엇일까?

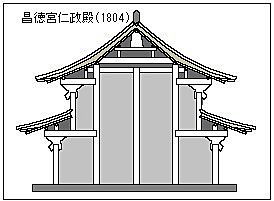

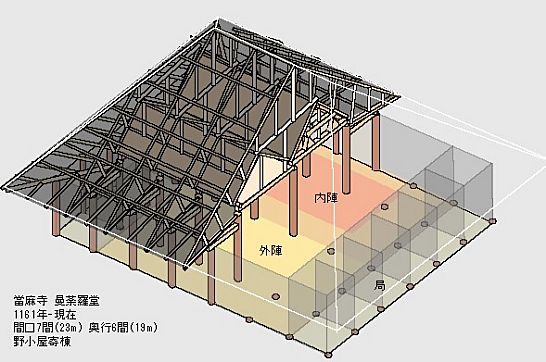

우선 가구(架構)의 발전을 빼놓지 않을 수 없다. 가구란 지붕을 지탱하는 구조라는 뜻으로

골격이라고 이해해도 무방할 것이다. 열도 건축은 8세기 경 대륙으로부터 가구 형식을 도입한 이래

1000년 간 나름대로의 발전을 이루었고 특히 대규모 건축의 조영(造營)을 용이케 하는 기법을 습득했다.

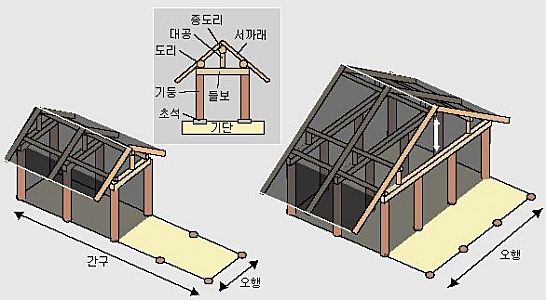

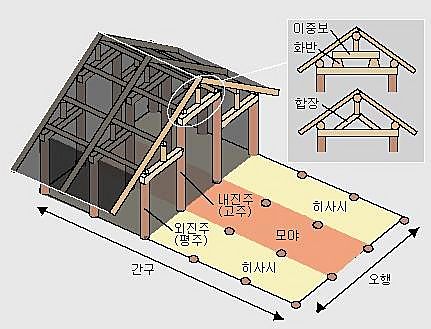

대륙 건축의 기본은 기단 위에 초석을 놓고 초석 위에 기둥을 세운 후

기둥 위에 들보, 그 위에 도리를 실어서 도리를 지점(支點)으로 하여

서까래를 얹고 그 위에 지붕을 얹는다는 구조다.

이 구조는 간구(間口), 폭 방향으로는 얼마든지 확장 가능하지만

오행(奧行) 방향으로 확장을 시도할 경우 지붕과 들보 사이에

큰 거리가 생기기 때문에 안정적으로 지붕을 떠받칠 수가 없다.

그래서 대륙에서는 건물의 내부로 갈수록 기둥을 높게 세워서 지탱하는 수법을 채택하고 있었다.

보조적으로 기둥 위에 싣는 들보를 이중으로 설계하여 들보와 지붕 사이의 거리를 커버치는

방법도 쓰였지만 이 방법은 오행이 길어질수록 그만큼 거목(巨木)을 동원해야 한다는 문제가 있다.

또한 기둥의 배치는 지붕의 형태에 따라서 오르락 내리락 해야 했으므로 공간의 배치 역시

높은 기둥으로 둘러싸이는 내진칸과 낮은 기둥으로 둘러싸이는 외진칸으로 이분화되어버리는

평면 구성으로 고정되어 버리는데 여기에 대륙 건축의 한계가 있는 것이다.

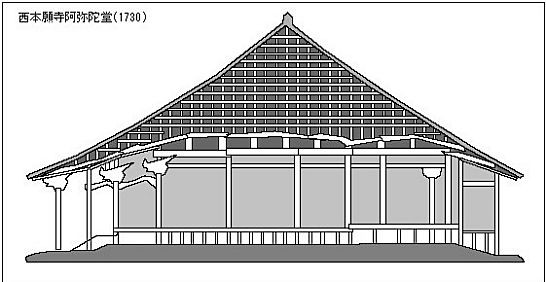

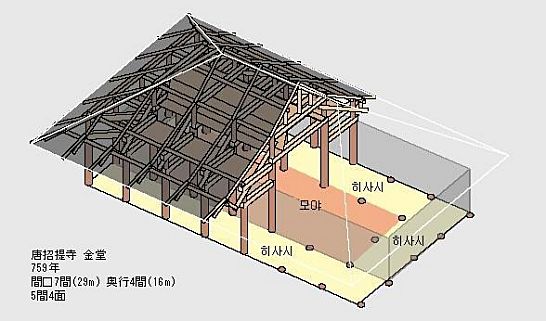

토쇼다이지 콘도

이러한 대륙 건축의 가구 형식이 일본에 전해진 것은 8세기의 일이다.

759년에 지어진 열도의 토쇼다이지는 그 대륙 건축의 정석을 충실히 따르고 있다.

변화는 10세기부터 일어나기 시작했다.

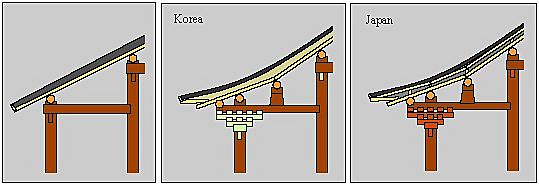

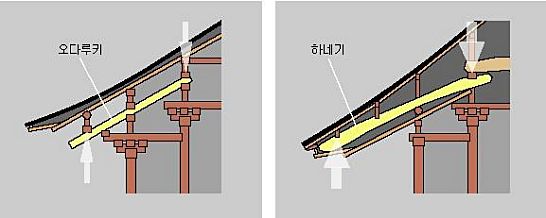

본래 처마를 길게 할 목적으로 지붕을 휘게 했을 때 생기는 지붕면과 서까래 사이의 공간을

반도는 흙으로 다 메워버렸으나 열도는 일부러 지붕을 이중으로 하여 공간을 만들었다.

이러한 작은 변화를 계기로 열도 건축은 대륙 건축으로부터 한 걸음 내딛게 되었던 것.

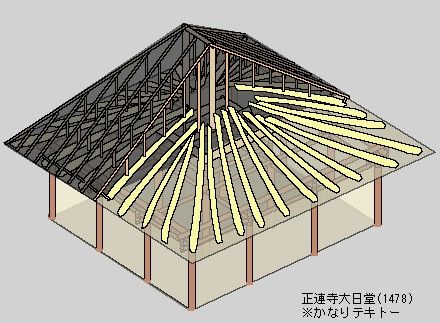

그리고 12세기에는 이중 지붕 구조를 획득하게 된다.

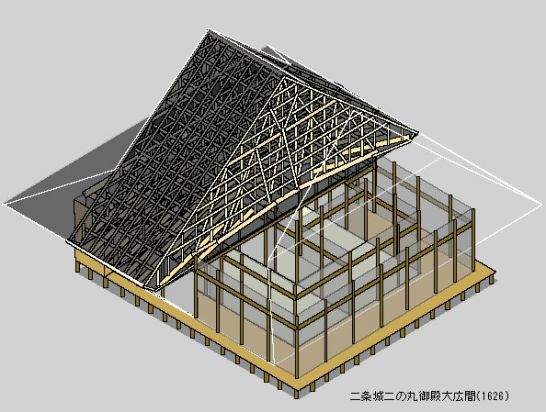

지붕의 간극을 일거에 넓히고는 사진에서 볼 수 있듯이

지붕 위에 동자기둥을 세워서 또 하나의 지붕으로 덮어버리는 구조가 고안된다.

또 지붕 내부에 생긴 공간에는 지붕 하중을 지렛대식으로 지탱하는 오다루키가

지붕 내부에 들어갔다. 이것이 하네기라고 불리우는 열도의 독자적인 기법으로

지붕 내부에 들어가는 게 어떠한 이점이 있느냐면 디자인에 신경쓰지 않아도 된다는 것.

굵은 목재를 장식할 일 없이 지붕의 내부에 끼워넣어서 큰 하중을 부담할 수 있게 되었다.

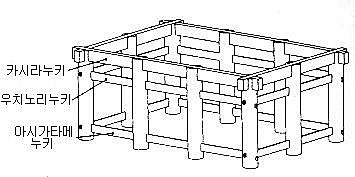

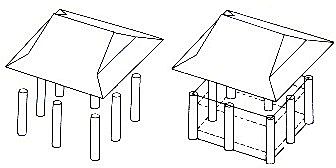

그리고 13세기에는 송(宋)의 건축 양식이 도입되어

이 때 기둥을 목재로 관통시켜서 기둥끼리 연결하는 누키라는 기법을 습득하게 된다.

이 새로운 기법을 통해서 축부를 강화하고 수평력에 대한 취약함을 커버친 것.

그에 따라 열도 건축은 종래 기둥이 각각 하중을 지탱하는 구조로부터

상자형의 축부 전체로 하중을 받는 구조로 탈바꿈한다.

이후 근대에 이르기까지 700년 간 태풍이나 지진 등의 수평력에 대한 저항은

이 누키가 그 주역을 담당하게 되었다.

누키에 의해서 축부가 한결 튼튼해지면서 지붕 내부에 숨어있는 하네기의 이점이 최대한 발휘되었다.

종래 기둥 위에만 둘 수 있었던 하네기가 축부가 강화됨에 따라서 외벽면상의 어디든 배치할 수 있게 된 것.

얼마를 배치하든 어차피 건물 내부에 있으니까 외관에 신경쓸 필요는 없는 것이다.

실제로 14세기부터 지붕의 내부는 하네기로 가득 차게 된다.

그리고 이 시점에서 지붕의 하중을 지탱하기 위한 공포나 서까래는

열도 건축에서는 역학적인 의미를 잃고 그냥 장식이 되어버렸다.

하네기는 지렛대임으로 처마 뿐 아니라 내측의 지붕 하중도 누키로 견고해진 외벽에

모을 수 있어서 내측의 기둥을 훨씬 가늘게 할 수 있음으로 공간이 넓어져서

공간 배치의 자유도가 증가했다.

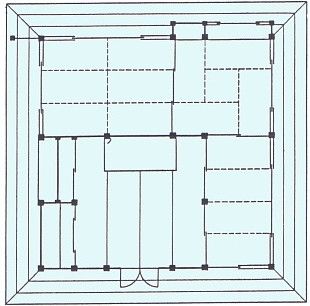

지쇼지 토구도의 평면도

"바로 이렇게!"

그리고 무로마치 시대에 이르러서는 지붕의 내부에까지 누키가 도입된다.

이로 인해 전대까지 동자기둥이 늘어서는 구조를 대신하여 정글짐과 같은

강고한 지붕틀이 탄생하였고 지붕 자체가 독자적인 강도를 획득하게 되었다.

그러니까 지붕 자체가 내구력을 가짐으로서 지붕이 무거워야 할 필요가 없고

광개한 내부공간에 부응한 거대한 지붕을 떠받치기 위한 거목도 필요없다.

또 하네기가 닿지 않는 내부의 지붕 하중은 면으로 분산되므로 기둥을 놓을 위치의

제한은 극단적으로 줄어들고 공간 배치는 더욱 자유롭게 된 것

그 성과는 우리가 눈으로 확인할 수 있다.

이렇듯 대규모 내부공간을 가진 건축물이 전국적으로 건설되었는데

거목을 동원하지 않고서도 거대 목조건물을 지을 수 있었던 데에는

1000년에 가까운 열도 건축 기술의 발전 덕분이라고 할 수 있다.

대륙은 다포식의 전개를 비롯하여 공포의 양식 변천은 인정되지만

열도와 같은 가구 자체의 큰 변화는 찾아볼 수 없다.

적어도 대규모 건축에 장대한 부재를 필요로 하는 가구의 제약은 고대와 달라진 게 없지.

큰 건축물을 지으려면 거목, 큰 나무가 필요한데 삼림자원에 한계가 있는 것.

히가시혼간지의 실내사진

넓고 번듯한 게 탁 트여져서 시원하다.

내부에 수백명이 들어갈 수 있을 듯 하다.

-

10 고정닉 추천수2

-

0

일본이 대륙문명을 받아들였지만 독자문명이 된게 이런부분들이 쌓인 결과..

11.24 17:08