給与明細を見たときに「意外と社会保険料って大きい金額が引かれているなあ」と感じたことはありませんか。

社会保険はその仕組みから計算まで非常複雑なものですが、「実は知らないで損をしていた」なんてこともあるかもしれません。

そこで今回は、社会保険料の概要や社会保険料の種類についてご紹介します。

1|社会保険の定義と社会保険料が必要なワケ

社会保険は、生活していく上で最も身近なものと深い関係があります。

労働者個人を守るために必要最低限の保障となるため、社会保険は事業形態や会社の規模によってそれぞれ加入が義務づけられています。

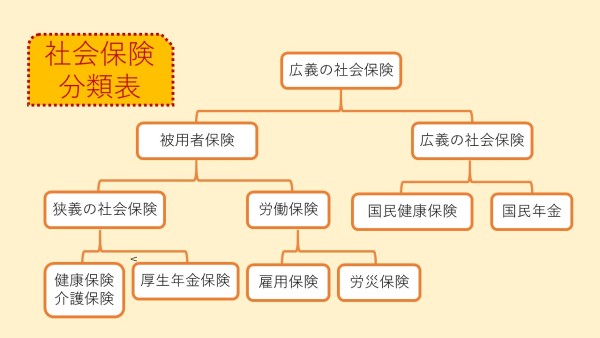

ただし、ひとくくりに社会保険とせず、「広義の社会保険」「狭義の社会保険」と分けて捉えることが一般的です。

1-1|広義の社会保険

広い意味での社会保険は、病気やけが、出産、失業、障害、老齢、死亡などに対して必要な保険給付をおこなう公的な保険を指します。

「広義の社会保険」はまず、会社員が加入する「被用者保険」と自営業者などが加入する「一般国民保険」に分けることができます。

「被用者保険」はさらに、狭い意味の社会保険である「(狭義の)社会保険」と「労働保険」に別れます。

1-2|狭義の社会保険

「狭義の社会保険」は、「健康保険」、「介護保険」、「厚生年金保険」の3つをまとめた総称であり、「労働保険」は、「雇用保険」と「労災保険」の2つを合わせた言い方です。

会社で就職、転職した際には、健康保険、厚生年金保険、介護保険や個人事業主等の国民健康保険、その他労災保険、雇用保険の加入手続きをおこないます。

通常「社会保険」というと「(狭義の)社会保険」を指すことが多いでしょう。

社会保険については、こちらの記事で詳しく解説しています。

2|社会保険料の種類

社会保険は大きく分けて「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類があることを説明しました。その中でも、雇用保険・労災保険はまとめて「労働保険」と呼ばれます。

そして、会社勤めをしている方は、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」にかかる社会保険料が毎月の給料から引かれます。

本記事では、給与控除が発生する4つの社会保険について、それぞれの保険料の

2-1|そもそも社会保険料を納めなければならない理由

そもそも、社会保険料を納めなければいけない理由は、国民が何かあった場合に、国が社会保障制度を適用させるための財源とするためです。

【社会保障制度とは】

…「社会保険」、「社会福祉」、「公的扶助」、「保健医療・公衆衛生」の4つの制度の総称

- 社会保険…人々が病気やけが、出産、死亡、老齢、障害、失業など生活の困難をもたらすいろいろな事故に遭遇した場合に一定の給付を行い、人々の生活の安定を図ることを目的とした、加入が強制された保険制度

- 社会福祉…障害者、母子家庭など社会生活を送る上で様々なハンディキャップを負っている人々が、そのハンディキャップを克服して安心して社会生活を営めるよう、公的な支援をおこなう制度

- 公的扶助…生活に困窮する人々に対して最低限度の生活を保障し、自立を助けようとする制度

- 保健医療・公衆衛生…人々が健康に生活できるよう様々な事項についての予防、衛生のための制度

社会保険にはいくつか種類がありますが、社会保険料を納めることで、国民が病気や介護、失業といった困った状況に陥った際に給付するお金の財源になります。

たとえば、ある人が病院にかかった際の医療費の負担は、健康保険料が財源となっています。このように、どういった状況で社会保険が役に立つのか、社会保険の種類ごとにまとめました。

2-2|健康保険料

病気で治療を行う際の医療費を一部肩代わりするための財源になる、公的な医療保険料です。

対象者は、雇用期間の定めのない正社員。パートタイマーでも下記の要件にあてはまる労働者が対象になります。

- 2ヵ月超の雇用見込み

- 週所定労働時間が正社員の4分の3以上

- 1ヵ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上

労働時間に関しては、一般的には週30時間以上であれば対象になります。雇用期間については、日雇いの場合は1カ月超、季節的事業に携わる労働者の場合は、4カ月超継続して使用されるのであれば加入対象となります。

なお、501人以上の事業所に関しては、下記のパートタイマー労働者(学生は除く)も対象となります。

- 1年以上の雇用見込み

- 1週間の所定労働時間20時間以上

- 月収88,000円以上

法人役員については、代表者も含め対象です。家族従業者も対象ですが、自営業者の個人事業主自身は対象にはなりません。75歳以上は後期高齢者医療保険に加入しますので、75歳未満が対象です。

2-2|介護保険料

介護施設や自宅で介護サービスを受ける際の費用を、一部肩代わりするための財源となる保険料です。

企業勤めであれば、40歳~64歳の従業員が対象です。その他の対象要件は、健康保険と同様になります。

2-3|厚生年金保険料

老後もしくは障害・死亡の際に給付する、老齢・障害・遺族厚生年金の財源とするための保険料です。

70歳未満が加入対象となり、その他の対象要件は健康保険と同じです。

2-4|雇用保険料

失業者の他、育児・介護休業をとった労働者や、60歳以上で企業勤めしている一部の労働者に給付するための財源になります。

下記に該当する場合(労働基準法上の労働者にあたらない者)は、原則として雇用保険の対象外です。

- 個人事業主

- 法人役員(取締役・執行役・監査役など)

- 家族従業員(個人事業主や法人の代表者と同居している親族)

学生も対象外になります。失業に対する保障をおこなうのにふさわしくないためです。

またそれ以外の労働者では、労働時間週20時間以上・31日以上の雇用見込みを満たす方が、雇用保険の対象者となります。季節的に雇用される場合は、週30時間以上・4カ月超の雇用見込みを満たす者が対象です。

2-5|労災保険料

従業員が業務上、もしくは通勤途中に事故(災害)にあった際に、企業が従業員に補償すべきお金を肩代わりしてもらうために支払う保険料です。

労基法上の労働者にあたる方は、労働時間や雇用期間に関わらず、全て補償の対象者となります。

また原則補償対象外である経営者なども、特別加入の形で対象となります。

3|社会保険の手続・計算の方法

3-1|狭義の社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)

社会保険(狭義)の計算について、保険料額については企業側は計算する必要がありません。金額は、日本年金機構などの保険者が計算をして納付額が通知されます。

ただし計算根拠については手続きが必要で、毎年「算定基礎届」という届けを保険者に提出します。算定基礎届には、4~6月の給与額(厳密には「報酬月額」と呼ばれる額)を記載し、7月10日までに提出します。

算定基礎書をもとに、従業員ごとに「等級」(4~6月の3カ月平均の報酬月額をもとに厚生年金では31等級、健康保険・介護保険では50等級)が決まり、等級ごとに「標準報酬月額」が定められています。

その年の9月分~翌年8月分の保険料は、標準報酬月額に保険料率をかけた形で計算します。

保険料率について、厚生年金保険料率は平成28年9月分~平成29年8月分は18.182%、平成29年9月分以降は18.3%で固定されます。平成29年9月までは毎年9月に引き上げられてきました。

健康保険料率・介護保険料率は、保険者が全国健康保険協会の場合は都道府県ごとにも異なりますが、健康保険料率は概ね10%前後、介護保険料率は概ね1.5%前後です。

3-2|労働保険(雇用保険、労災保険)

最初に給与天引きの保険料から触れますが、こちらは比較的単純です。労災保険料は全額企業負担のため給与天引きは無く、雇用保険料は給与額面額に雇用保険料率を乗じて計算します。

企業負担を含めた保険料計算ですが、実務上は設立時の年度に概算保険料を支払った後は、毎年7月10日までに前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を計算し、申告・納付する方式をとっています。

保険料額は、給与額に乗ずる方式が原則ですが、建設業では請負額を元に計算する方式もあります。また労災保険の特別加入の場合は、異なる計算方式で保険料を求めます。

労災保険料率は、平成27~29年度は2.5/1,000~88/1,000の幅で業種ごとに異なります。

平成29年度の雇用保険料率は、従業員負担分は建設業・農林水産・清酒製造業が4/1,000、それ以外の事業は3/1,000です。

事業主(企業)負担分は、建設業が8/1,000、農林水産・清酒製造業が7/1,000、それ以外の事業は6/1,000です。

まとめ

給与から大きく引かれている社会保険料が、公助を必要とする様々な制度を支えています。

そして保険料率は種類によってさまざまですが、事故に備えた形の労災保険は比較的低く、高齢化社会を支える厚生年金は比較的高く設定されています。

社会保険の手続方法や加入条件は以下の記事を参考にしてみてください。