敏腕クリエイターやビジネスパーソンに仕事術を学ぶ「HOW I WORK」シリーズ。 今回お話を伺ったのは、マーケティングを軸に複数のキャリアを築いている竹中野歩(たけなか・のぶ)さんです。

竹中さんは現在、株式会社Bloom&Co.で国内外の大企業やスタートアップ、海外ユニコーンのマーケティングを担当されているほか、データ・AI戦略やシンクタンク経営を行うDataStrategy株式会社の取締役CMO、マーケティング領域のプロダクトを展開するMarketing Force株式会社の3社で幅広く活躍されています。

聞くところによると「Slack」が日本でローンチされる際、まだ日本にマーケティング担当者がいなかったSlackのマーケティングを担当されていたという実績も…!

また、ライフワークとして、九州大学大学院言語文化研究院にてディベート、クリティカルシンキング、メディアリテラシーなどの研究にも従事されています。今回はそんな竹中さんの仕事術をうかがいました。

Slackの日本上陸を担当。本業とライフワークを複数こなす

――まず、略歴と現在の仕事に至るまでの経緯を教えていただけますか?

慶應義塾大学環境情報学部でシステム生物学の研究と、英語のディベート活動をしていました。

その後、新卒でP&Gのマーケティング部門に入社。神戸、シンガポール、東京などで一貫してマーケティングを担当していました。特に「ファブリーズ」を担当している期間が長かったのですが、ブランドマネージャーとして北米と日本、ASEANに向けた新商品開発や広告開発を行っていました。

その後、2017年4月からBloom&Co.、DataStrategy、九州大学の研究員になり、2019年からはMarketing Forceの業務もスタートした…というのがざっくりとした経緯です。

Bloom&Co.では、インハウスの方々が行なっているマーケティングを社外から支援していて、マーケティングのアドバイザリーという言い方をしています。 PRが必要であればPR会社と、マスマーケティングが必要なら広告代理店と、という形でチームを組んで一緒に仕事をしていくスタンスです。

取引先は大企業とスタートアップが半々くらいですが、最近だと私が直接担当していたのは2017年11月にローンチした「Slack」です。今では日本が世界で2番目に大きい市場になって、去年は「パートナー・オブ・ザ・イヤー」をいただきました。

そのほか、私が取締役CMOを務めているDataStrategyと、プロダクトマネジメントを担当しているMarketing Forceでも仕事しています。

どれが本業で、どれが副業とは考えていません。本業が複数ある、副業の副がMultiple(複)のイメージです。

――九州大学大学院でディベートとクリティカルシンキングなどの研究もされていますよね?

大学卒業後もディベートを続けていて、P&G在籍時にはボランティアで大学生のディベートの全国大会のアドバイスや審判もしていたんです。

そういったこともあって、2017年に九州大学からディベートとそれに追随するクリティカルシンキングの研究を一緒にやらないかとお話をいただきました。

九州大学の打ち合わせは週に1時間くらいで、基本的にはフルリモートで参加。集中してディスカッションしたいときなど、年に3〜4回くらいは九州に出張しています。

――仕事の1日のスケジュールを教えてください。

考えたいことがあるときは早めに出社して、朝8時半から10時まで考える時間に当てています。10時からがBloom&Co.のコアタイムで、ミーティングが入ります。

昼もミーティングが入ることが多いので、ランチは社内で。ほぼ毎日「マッスルデリ」という高タンパク低脂肪のお弁当を食べた後、仕事再開。14~16時頃になると15分くらい昼寝をします。

19時ごろに会社から歩いて30分ほどの家に帰宅。ちなみに新卒の頃から移動が苦手で…。満員電車など、パーソナルスペースに人が入るとストレスを感じるので、会社から徒歩圏内に家があるのがベストです。

帰宅後は家で夕飯を食べ、風呂に入った後の21〜22時くらいから海外のクライアントにメールを送ったりしています。 日本時間が夜のうちにメールを送っておくと、翌朝向こうから返信が来ているので効率が良いんです。

家での仕事をやり終わったら何もせずにぐだーっとして、夜中0時から7時くらいまで寝ています。平均睡眠時間は7時間くらいですかね。

――仕事に役立てているスマホアプリ、ソフト、ツールなどはありますか?

今の仕事をする上で欠かせないのは、「Slack」「Zoom」「G Suite」です。 Bloom&Co.の仕事はリモートが多いので、基本「Zoom」でやりとりします。「G Suite」は主にミーティングしながらメモを取るときに便利です。クライアントと共同で編集できるシートを活用しています。

普段仕事で持ち歩いているのは、ノートPC、手書きでメモをとるときに使うiPad、スマホです。紙のメモ帳は使わなくなりましたね。以前は紙に描いたものをEvernoteでスキャンして共有していたのですが、今はiPadとEvernoteで完結させています。

あとはスマートウォッチですかね…。出張中などの移動中にも通知が入るようにFossilのスマートウォッチを使うこともありますが、会社にいるときは外しています。

よく使うビジネス系アプリは 「Evernote」「Akerun」。 ペイメント系はメジャーどころは大体入っています。

情報収集は、海外のニュースを知りたい時はBBC、詳しく知りたい時はエコノミストなど、使い分けています。Smart Newsも海外版にしています。

インスピレーションを人からもらうためには、自分もインスパイアリングに

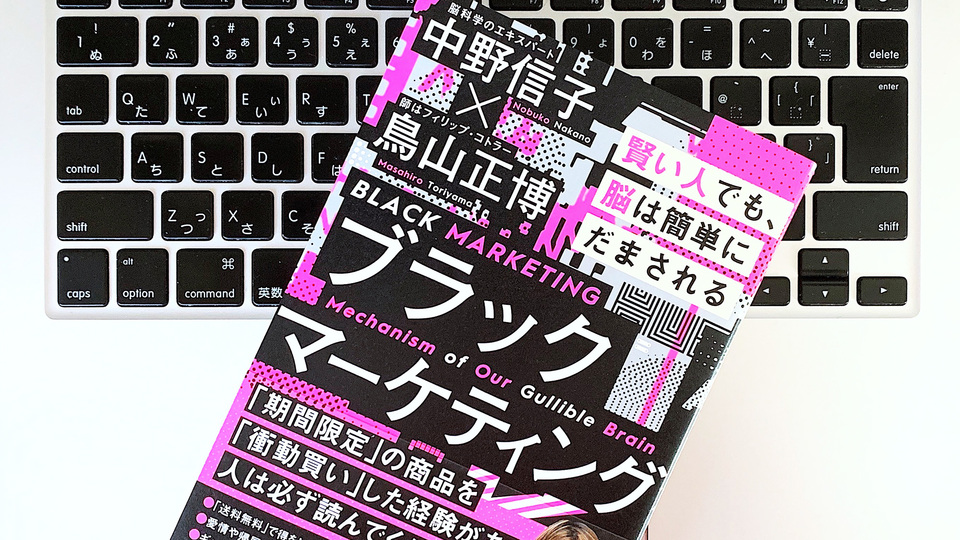

――仕事において役に立った本を教えてください。

マーケティングを始めて12年くらい経ちますが、最初の2〜3年でぶち当たった壁が「人の気持ちがわからない」ということでした。

マーケティングは人にプレゼントを送るようなもの。この人に何を送ったら喜んでもらえるかなというのが大事なので、そのために相手の気持ちがわからないといけない。わかるようになるにはどうしたらいいだろうと思って、性格診断系の本を読み漁りました。

その時に読んだのが、『9つの性格 エニアグラムで見つかる「本当の自分」と最良の人間関係』『MBTIへのいざない―ユングの「タイプ論」の日常への応用』『さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 新版 ストレングス・ファインダー2.0』でした。

性格診断系の本は人のざっくりしたタイプ分けができ、それをあしがかりにお客様の理解や、そのタイプの人の大きな心理的傾向を掴み、そこからユーザー調査等を通じて個別具体のブランドや人に深めていくことで、人の心の動きが掴みやすくなったと思います。

――これまでもらったアドバイスの中で、特に印象深いものを教えてください。

Be inspired, and be inspiring

P&G時代の元上司で、現株式会社吉野家、常務取締役の伊東さんに言われた言葉です。

人から聞いたことでインスパイアされて考える。そして、そういうインスピレーションを人からもらうためには、自分がインスパイアリングじゃなきゃいけないということです。

大きな会社だと人が人を助けるみたいな構造ですが、小さな会社だと自分が先に何をあげられるんだろうという感覚がないと人からもらえないので、今、特にこの言葉を実感しています。

餅は餅屋

これはBloom&Co.代表の彌野が言っていることです。

新卒の頃はマーケターとして足りないところを埋めなきゃいけないという不安がありましたが、今は自分の得意なところで貢献して、できないところは社内でも社外でも人の助けをもらう方にシフトしています。

脳内ディベートは、仕事に役立つ

――ディベート、クリティカルシンキングを仕事で活かすには?

裏を取らずに逆を取る

競技ディベートでは、あるお題に対して、自分の本来の意見とは無関係に、肯定側・否定側の両サイドに立つことを求められます。

何かの結論に対して、良いことと良くないことの両方を想定しておくことはディベートにとって必要なことです。そうしないと勝てません。

あるひとつの想定と、それに対する反論を想定しておくと、元々持っていた自分の考えを良くしたり、説得できたりします。「裏を取らずに逆を取る」ことは仕事においても大切なんです。

私自身、頭の中でディベート的なことをしています。

例えば、新製品を出す時に最初の100万人のユーザーはどんな人だろう、その人達にはこのサービスを何と伝えるとよいだろう、それを伝えるためにはどういう施策がいいだろうとまず考えます。

しかしその上で、でもそうじゃないとしたらどうだろう、この戦略が失敗するとしたらどういう状況だろうと本気で考えるようにしているんですが、これは勝率を高めるという意味で、仕事に役立っていると思います。

結論の違いに着目するのではなく、その前提となるデータの違いに着目する

もう1つディベートで学んだこととしては、自分と異なる意見の人がいたときに、その人の価値観や思考プロセスを疑う前にまず、本当に同じデータを見ているのかを確認するということです。

ディベートでは、例えば「最低賃金の引き上げ」といったお題において、最低賃金を上げると貧困に苦しむ人が「減る」という資料と、「増える」という資料が両方から提示されることがよくあります。

最終的に審判は判定を下す訳ですが、その上ではどのデータが提出されるか、それをどう解釈するかが非常に重要になります。

一般に、一緒に働いている人であれば、ある程度価値観や思考プロセスを共有していることが多いです。

8割方のケースでは、違う結論に至っている場合、単に異なるデータを見ているだけで、お互いの見ているデータを共有すれば「なあんだ」となることは多いものです。

あわせて読みたい

Photo: Yutaro Yamaguchi

岡本英子

ランキング

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

![ライフハッカー[日本版]冬期休業のお知らせ](https://assets.media-platform.com/lifehacker/dist/images/2018/12/21/181221thank-top-w960.jpg)