はじめに

Java SE8 Goldを取得し、出題の大半を占めていた関数型インターフェースとラムダ式、Stream APIは使えるようになったけど、結局だから何?状態でした。

そこで、そもそもなぜ関数型プログラミングが導入されたのか、関数型インターフェースやラムダ式の考え方はどうやって生まれたのかをまとめてみることにしました。(試験受ける前にまとめとけよ)

命令型プログラミング と 関数型プログラミング

Javaは命令型プログラミングを支持してきた!

いきなりですが、以下のコードを見てください。

public static void findMatsumoto(List<String> names) {

boolean found = false;

for (String name : names) {

if (name.equals("Matsumoto")) {

found = true;

break;

}

}

if (found)

System.out.println("Found Matsumoto");

else

System.out.println("Sorry, Matsumoto not found");

}

とても単純なメソッドですね。

引数で渡された names リストに対して、要素1つずつループを回して、Matsumoto と一致するかどうかをチェックしています。

Matsumoto と一致する要素があれば、事前に用意したローカル変数 found を true にしてループを抜けます。

最後に、found が true なら「found Matsumoto」、false なら「Sorry, Matsumoto not found」を表示するというメソッドです。

以上のように、このメソッドは各要素を繰り返し、値を比較し、フラグを設定し、ループを抜けるというすべての手順を定義している、所謂『命令型プログラミング』で書かれています。

関数型プログラミングで記述してみるとどうなる?

↑のメソッドを関数型プログラミングで記述してみると以下のようになります。

※実際この記述では関数型というより宣言型ですが一旦置いておきます。詳しくは文献[1]を参照ください。

public static void findMatsumoto(List<String> names) {

if (names.contains("Matsumoto"))

System.out.println("Found Matsumoto");

else

System.out.println("Sorry, Matsumoto not found");

}

命令型プログラミングに比べて非常にすっきりしていますよね。

特に関数型ではループ処理を記述していません。

contains メソッドに処理をすべてお任せして、開発者はどのように処理するのかまったく関与していません。

しかしながら、これだけの記述で期待する結果を得ることができるのです。

つまり、関数型プログラミングで記述すると命令型プログラミングに比べて簡潔で理解しやすいコードにすることができるわけです。

★参考文献

[1] 関数型プログラミングへの移行の近道 -Java プログラムに宣言型の考え方で関数型手法を導入する-

関数型プログラミングのメリットは他にもたくさんある!

コードを簡潔で理解しやすくできる以外にも関数型プログラミングにはメリットがたくさんあります。

関数型プログラミングにおいて関数は以下のような性質を持ちます。

● 入力した値に対して必ず同じ結果を返す

● 関数の評価が他に影響を及ぼさない

以下のメソッドは関数と呼ぶことができます。

public int add(int x, int y) {

return x + y;

}

入力( x と y )に対して必ず同じ結果を返し、ここでの評価が他に一切の影響を与えません。

対して、以下のメソッドは関数と呼べるでしょうか?

public int add(int y) {

return x += y; //xはメソッド外で定義された変数

}

このメソッドは入力 y に対して必ずしも同じ結果を返しません。(外部の変数 x に依ります。)

また、外部の変数 x に対して影響を及ぼしてしまっています。

以上のことからこのメソッドは関数とは呼べません。

上記の性質から、関数を使うことで以下のようなメリットが考えられます。

1. テストがしやすい

入力した値に対して必ず同じ結果を返ってくるので、テストケースは1つだけ考えればよくなります。

2. 安全性が高い

関数による評価が他に影響を与えないので、予期せぬ変更が生じることがなく、とても安全であると言えます。

3. 並列処理を効率化

関数同士が依存しないため、並列処理に向いています。

近年、シングルコア性能の向上は鈍化し、CPUアーキテクチャはコア数を増やすマルチコア化の傾向にあります。

関数を使うことでこのマルチコア化の流れにフィットすることが期待されます。

つまり、並列処理を効率化し処理速度向上が望めるということです。

関数型プログラミングの特筆すべき性質

さらに、関数型プログラミングの特筆すべき性質として以下の2つが挙げられます。

● 関数の引数に関数を渡せる

● 関数の戻り値に関数を渡せる

具体例を、関数型プログラミング言語として有名な「Haskell」を用いて示したいと思います。

以下は配列の要素をコンソールに表示するプログラムです。

ary = [ 1, 3, 5, 7, 9 ]

main = print $ foldl (+) 0 ary

print という関数の引数に foldl という関数を渡し、foldl には配列 ary 含む複数の値を渡しています。

非常に簡潔に書かれていることがわかると思います。

同様の処理をJavaで行おうとすると、

int[] ary = {1, 3, 5, 7, 9};

public int addAll(int[] ary) {

int total = 0;

for (int i : ary) {

total += i;

}

return total;

}

となります。ループ処理を記述しているので、コードが少し長くなってしまいました。

関数型プログラミングを使えば、たった1行で配列の要素をコンソールに表示する処理を記述できるので、記述量の差は歴然ですね。

※ここまで関数型プログラミングのメリットばかり取り上げてきましたが、盲目的に関数型プログラミング最高!!!と思っているわけではありません。経緯を明確にするためメリットのみを取り上げています。

関数型プログラミングと命令型プログラミング、手続き型プログラミングの優劣は、本稿の趣旨から外れるため議論しません。(私自身が議論できるほど関数型プログラミングに造詣が深くないってのもあります。。)

★参考文献

[2] 関数型プログラミングで行こう 〜 みんな大好きJavaから入る関数型の入り口の入り口

[3] 関数型プログラミングの威力を知ろう-後編

そんなにメリットだらけならJavaでも関数型プログラミングを導入すればいいじゃない!

ここまでだらだら長々と書いてきましたが、簡単にまとめると、関数型プログラミングってメリットたくさんあるし、Javaにも導入しようぜ!となったわけです。

ただし、大きなメリットがあるのですが、それと同時に課題もあり単純ではなかったんですね。

Javaに関数型プログラミングのエッセンスを取り入れる上での問題点

関数型プログラミングにおける関数の性質『関数の引数に関数を渡せる』からわかるように、「関数型プログラミングにおける関数」=「メソッド」ではないことに気をつけてください。

もう少し詳しく話すと、関数型プログラミングでは関数を第1級オブジェクトとして扱うため、関数の引数に関数を渡したりできますが、Javaにおける第1級オブジェクトはクラスなので、メソッドの引数にはメソッドを渡すことはできないのです。

『関数型インターフェース』の登場

前述したようにJavaではメソッドの引数にメソッドを渡すことはできません。

ですが、オブジェクト(インスタンス)なら引数として渡すことができます!

というわけで、だったら関数っぽいオブジェクト作ったろ!となり『関数型インターフェース』が考案されたというわけです。

関数型インターフェースって何?

関数っぽいオブジェクトととして生み出された「関数型インターフェース」ですが、その定義は以下のようになります。

● 単一の抽象メソッドを持つインターフェース(SAM インターフェース)

※static メソッドやdefault メソッドは定義可

※java.lang.Object クラスの public メソッドも定義可

関数型インターフェースの具体例

@FunctionalInterface

public interface Example {

public int calc(int x); // 抽象メソッド(SAM)

static void say() { } // static メソッド

default void hello() { } // default メソッド

public String toString(); // Object クラスのpublic メソッド

}

これが関数型インターフェースです!

え?

どこが関数っぽいの?と感じたのではないでしょうか。

まあまあ、それは使ってみればわかるってことで、実際にプログラムを書いてみましょう。

メソッドの引数に関数オブジェクト(関数型インターフェース)を渡す場合、「匿名内部クラス」の書き方を用います。

匿名内部クラスについて詳しくは文献[4]を参照ください。

// 関数型インターフェース

@FunctionalInterface

public interface Calc {

public int add(int x, int y); // 抽象メソッド(SAM)

}

// Calc を引数に持つ print メソッドの実装

private void print(int x, int y, Calc c) {

System.out.println(c.add(x, y));

}

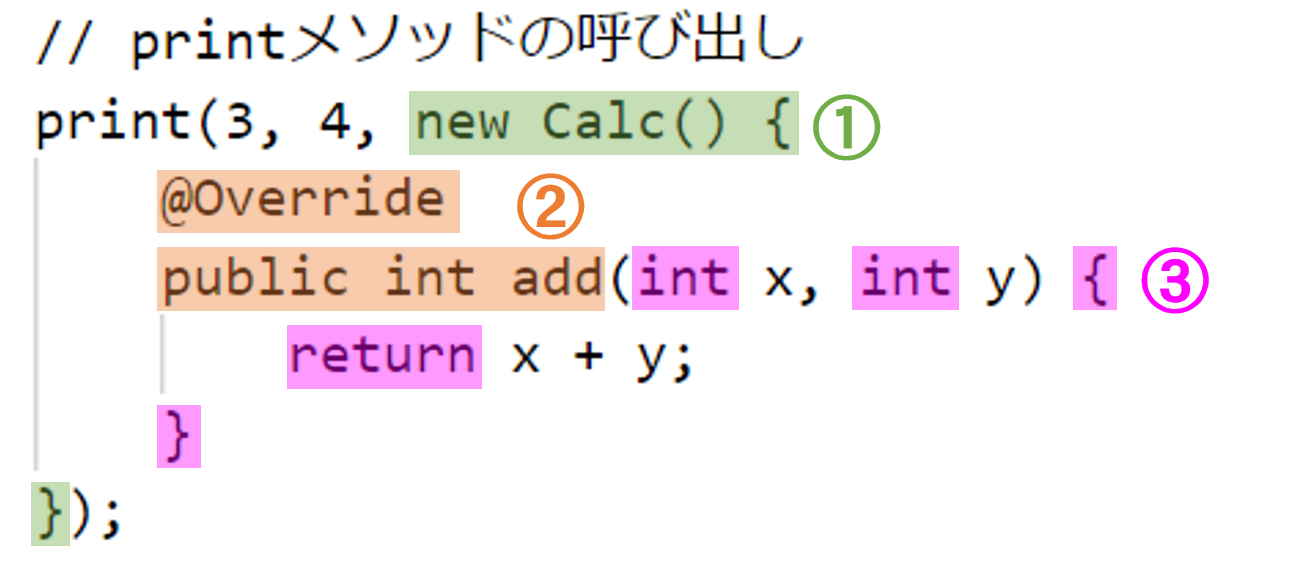

// print メソッドの呼び出し

print(3, 4, new Calc() {

@Override

public int add(int x, int y) {

return x + y;

}

});

// 実行結果 7

以上のように、匿名内部クラスを用いることで、関数型インターフェース Calc をインスタンス化するとともに、抽象メソッド add を実装して print メソッドの引数に渡すことができています。

え?

全然記述量少なくないし、関数型プログラミング感ないじゃん!!

そうなんです。ここで満を持して『ラムダ式』が登場するわけなんです。

★参考文献

[4] 匿名内部クラス

[5] Java8 ラムダ式入門

[6] 関数型インターフェース -カスタム関数型インターフェースを作成する方法を学び、可能な場合は常に組み込み関数型インターフェースを使うべき理由を学ぶ-

ラムダ式で書いてみると・・・

ラムダ式とは?

ラムダ式とは関数型インターフェースの抽象メソッドを実装するクラスのインスタンス化(先ほど匿名内部クラスでの記述で行っていた)を簡略化する記法のことです。

具体的に、どのように省略していくのか見ていきましょう。

①まずは、print メソッドの第3引数に渡せる変数の型は Calc 型オブジェクトであることがコンパイラの型推論によって自明なので「new Calc() { }」は省略できます。

②さらに、Calc インターフェースは関数型インターフェースなので、抽象メソッドは1つだけのため、オーバーライドし実装することも自明なので、「@ Override public int add」も省略できます。

③最後に、引数の型も型推論によって自明なので省略可能で、さらにメソッドのブロック({ })を省略すると return キーワードも省略できます(この場合return は省略できるというより記述不可なのですが)。

以上を踏まえると、上記した print メソッドの呼び出しは以下のように書き換えることができます。

// printメソッドの呼び出し

print(3, 4, (x, y) -> x + y);

おお、なんかすごく短くなった!

やっていることは匿名内部クラスの場合と同じで、足し算を行うメソッド add を実装して、クラスをインスタンス化しているのですが、通常インスタンス化に必要な new 演算子やメソッドのオーバーライドの記述が省略されているため、非常に簡潔になっていて、足し算を行う関数(メソッド)をメソッドの引数に直接渡しているように見えます。

そうなんです!!

すなわち、ラムダ式を用いて簡略化して書かれたコードは、あたかも関数型プログラミングかのように見えるというわけです!

ラムダ式を使いこなす

関数型インターフェースとラムダ式を組み合わせて利用することで、関数型プログラミングを導入できることがわかったと思います。

そして、Java8 のjava.util.function パッケージには汎用的な関数型インターフェースが用意されており、java.util.stream パッケージはデータをパイプライン形式で処理するためのAPIで、引数に関数型インターフェースを取るメソッドが多く用意されています。

もちろん、カスタム関数型インターフェースを作成するのもいいでしょう。

以下のプログラムはnames リストに含まれている男性の名前を表示するものです。

names.stream().filter(n -> n.getSex() == 0)

.map(n -> n.getName())

.forEach(System.out::println);

読みやすく、簡潔ではないでしょうか。

このように、関数型インターフェースとラムダ式、組み込み関数型インターフェースやStream API を上手に組み合わせることで、関数型プログラミンを導入することができるのです。

java.util.function パッケージやStream API については、別記事でまとめたいと思います。

★参考文献

[7] 徹底攻略 Java SE 8 Gold 問題集

[8] Java8のラムダ式を理解する

まとめ

関数型プログラミングにはメリットが多いのでJavaにも導入したい。

↓

関数の代わりに抽象クラス1つしか持たないオブジェクト(関数型インターフェース)を用意し、ラムダ式を用いてクラスのインスタンス化を簡略化することで、関数型プログラミングをJavaに導入できた!!